「大学生のうちに資格を取っておいた方がいいって本当?」

「資格があると就活で有利になる?」

そんな疑問に答えるために、この記事では、大学生におすすめの資格をジャンルごとに紹介します。

文系の大学生におすすめの資格、理系の大学生におすすめの資格などから、大学生向けの暇つぶしにぴったりな資格なども紹介します。

以下のより記事内の該当箇所に移動することができます。

また、資格取得のためにおすすめの通信講座などについては以下の記事もあわせてご覧ください。

以下の記事も併せてご覧ください。

大学生のうちに取るべき資格とは?

| 大学生のうちに取るべき資格とは? |

| ・汎用性が高い資格は就職に役立つ ・ビジネスマナーが身につく資格 ・大学生は難関資格にも挑みやすい時期 |

大学生のうちに取るべき資格は、就職に役立ち、ビジネスの世界で役立つ資格です。

マイナビが若手社会人に対して行った「大学生のうちに取っておくべき資格18選」の調査結果から、具体的にどのような資格なのかをみてみましょう。

| 順位 | 資格 |

| 1位 | 普通自動車免許 |

| 2位 | 簿記関係 |

| 3位 | 自分がやりたいと思う業種の資格 |

| 4位 | TOEIC®︎800点以上 |

| 5位 | 漢字検定 |

| 6位 | 宅建 |

| 7位 | 公務員関係 |

| 8位 | 取れるものは何でも |

| 9位 | 弁護士資格 |

| 10位 | 教員免許 |

| 11位 | 英検 |

| 12位 | 会計士 |

| 13位 | パソコン関係の資格 |

| 14位 | 秘書検定 |

| 15位 | 英語以外の外国語の資格 |

| 16位 | 書道検定 |

| 17位 | ビジネスマナー検定 |

| 18位 | 応用情報技術者試験 |

(引用元:マイナビ学生の窓口フレッシャーズ公式HP)

幅広い業界で就職に役立つ簿記やTOEIC®︎、パソコン関係の資格がランクインしていることがわかります。

また、秘書検定やビジネスマナー検定などビジネスマナーの資格を取っていることで、ちょっとした立ち振る舞いなどで迷わないで済むという意見もありました。

大学生は比較的勉強に専念できる環境であるため、将来の高収入を目指して、弁護士や会計士などの難関資格に挑みやすい時期ともいえるでしょう。

さらに、どのような資格を大学在学中に取るべきか知るため、幅広い業界の就職活動に役立つ、大学生が取るべき資格として資格の通信講座を運営するフォーサイトでおすすめされている3つの資格を紹介します。

大学生のうちに取るべき資格として、汎用性が高く、就職に役立つという理由から簿記検定3級は人気の資格です。

日商簿記の資格をおすすめする理由は、なんといっても業界を問わず活躍できるという点です。

就職活動を前に、特に自身が進みたい業界がないという方、また業界は関係なくデスクワーク中心が良いという方には、特に日商簿記3級はおすすめの資格となります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

簿記で身につく、収入や支出といった企業のお金の流れや営業活動を帳簿に記録するスキルは、業界問わず活用できるスキルです。

どの企業に就職するとしても、お金の流れを把握できる力を身につけておくに越したことはありませんので、大学生のうちに習得しておくとよいでしょう。

金融業界やコンサルティング業界を目指している大学生なら、ファイナンシャルプランナー(FP技能士)もおすすめです。

実際に社会に出て、実務上役立つとと言われているのはFP2級以上の資格ですが、大学生のうちに3級を取得しておけば、いつでも2級を受験できる形になります。就職活動で大いに役立つと考えれば、2級取得が推奨です。FP技能士の資格取得で得られる知識は、幅広い業界で活用できる知識でもありますので、取得して損をするということはないでしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

FPの知識は、金融業界だけでなく、不動産や保険、住宅メーカーなどの業界で必要とされています。

また、営業職以外にも、人事や総務でも活躍できるため、資格を活かした就職先が豊富なのが特徴です。

大学在学中にFP2級まで取得しておけば、就職活動の際にほかの就活生と差をつけられるでしょう。

AIやビッグデータ、IoTといった技術の発展により、ITなくしてビジネスは成り立たないといっても過言ではない時代になっています。

そのため、ITの知識は幅広い業界で必要とされることから、大学生のうちに取っておくとよいとわれているのが、ITパスポートです。

就職の段階ですでにITパスポートを取得しているということは、ITを利活用するという点では何も不安がない人材であることを証明できますので、手軽に取得できて就職活動でもメリットがあるという資格となります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

ITパスポートを取得することで、社会人として身につけておくべきITリテラシーを持っていることを証明できます。

したがって、どの業界に進むとしても就職活動において、有利に働くことを期待できるでしょう。

- 日商簿記検定の通信講座の記事はこちら

- FPの通信講座の記事はこちら

- ITパスポートの通信講座の記事はこちら

大学で資格を取りまくるメリット

| 大学で資格を取りまくるメリット |

| ・学習時間が確保しやすい ・学習の習慣があるため効率がよい ・就活で有利になる ・資格勉強を通して自己分析できる |

大学で資格を取りまくるメリットは、大学生は長期休暇や授業の合間の時間を活用して学習時間を確保しやすいことです。

また、大学生は普段から勉強する習慣があるうえに、大学には図書館や自習室などの勉強に集中しやすい場所があり、効率的に学習を進める環境が整っています。

大学生のうちに資格を取りまくっておけば、就職活動の際にほかの就活生と差をつけられて、採用担当者に興味を持ってもらいやすくなります。

そして、目標に向かって努力し、成果を出せる人材であることも証明できるでしょう。

さらに、資格勉強を通して、その分野が自分に向いているか自己分析するのに役立ちます。

つまり、大学で資格を取りまくっておけば、自分の適性を見極められて、就活の際のアピールポイントなり、大学卒業後、本当に自分に向いている職種や業種に進みやすくなります。

集中し、効率的に勉強しやすい環境を活用して、大学生のうちに興味のある資格にどんどん挑戦してみるのはいかがでしょうか。

学習時間が確保しやすい

資格学習において多くの人がぶつかる壁が学習時間の確保です。

大学生は学校の勉強も忙しく、クラブやサークル活動、アルバイトなどもあり、余分な時間はないように思うかもしれません。

しかし、社会人と比較すると自由な時間を作りやすいのも事実です。

大学生が時間に余裕があるというのは、あくまでも社会人や専業主婦(主夫)の方と比較すると、という話。社会に出てからと比較すれば大学生は比較的自由な時間が多い時期ということになります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

大学生は夏休みなどの長期休暇や授業の合間の時間、アルバイトまでの空き時間などをうまく活用することで、学習時間を確保しやすい環境にあります。

特に研究活動や就職活動がまだない低学年のうちは、より学習時間を確保しやすいでしょう。

そのような時間を資格学習に充てることで、将来への備えができます。

学習の習慣があるため効率がよい

大学生は大学受験を経て、学期ごとの試験もあるため、試験勉強に慣れています。

勉強する習慣があり、新しいことを学習することに慣れているため、勉強から遠ざかってしまっている社会人よりも、資格勉強に効率的に取り組める時期です。

特定の場所に行くことと勉強することを結びつければ、その場所に行くことで気持ちが勉強モードに切り替わるようになります。

(引用元:スタディング公式HP)

また、大学生は図書館や自習室など、勉強するのに適した場所が身近にあるため、集中して勉強しやすい環境にあるといえます。

就活で有利になる

大学生のうちに資格を取得しておけば、就職活動の際に自分の持っている知識やスキルを対外的に証明できるため、有利になります。

就職試験において、資格取得は自分で考えて努力できる人物であるという印象を企業に与えますので、プラスに働くのは間違いありません。

(引用元:フォーサイト公式HP)

資格を持っていれば必ず就職できるというわけではありませんが、自分で定めた目標に向かって自主的に努力できる人材であることを示せるでしょう。

また、資格欄に取得済みの資格を記入しておくことで、採用担当者の目に留まったり、評価してもらえたりする可能性もあります。

資格について聞かれたときのために、なぜその資格を取ろうと思ったのか、その資格を活用して入社を希望する企業でどのように活躍したいのかをしっかりアピールできるように準備しておくことも大切です。

資格勉強を通して自己分析できる

大学卒業後、どの分野に進みたいかわからないという大学生も少なくありません。

取得したいと思えた資格は、自分の興味が持てる分野を知るヒントになります。

そして、資格学習を通して、自分の適性も知ることが可能です。

自分が興味を持って勉強を進められるのであれば、その分野は自分に合っているということになりますし、どうしても勉強が面白くないとなれば、その分野は自分に向いていない分野ということになります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

資格学習を進めていきながら、その勉強を面白いと思えるならば、自分に向いている分野であることがわかります。

最初は興味を持てたものの、勉強を続けるうちに面白いと思えなくなったら、その分野は向いていないのかもしれません。

そのような自己分析を通じて自分の適性が事前にわかれば、せっかく就職したのにイメージしていたのと違うという理由で、早期退職してしまうのを防げるでしょう。

大学生のうちに資格を取りまくっておけば、自分に何が向いているか、何に興味を持って取り組めるかを見極められ、自分に本当に合っている職種や業界に進みやすくなります。

大学生が資格を選ぶ基準は?

| 大学生が資格を選ぶ基準は? |

| ・業界を問わず活用できる ・就活で活用できる ・取得難易度が低い ・収入アップが見込める ・将来的に独立開業が目指せる |

せっかく資格を取るなら役立つ資格を取りたいと思うことでしょう。

まだ進路が定まっていないものの、就職活動に備えて何かを始めたいと思っている大学生なら、業界を問わず活用できる資格や就職先の選択肢が広がる就活に役立つ資格の取得がおすすめです。

大学の低学年のうちから資格取得を始めておくと、いざ就職活動を始めたときに、ほかの就活生と差をつけられます。

また、難易度が高すぎる資格はモチベーションの維持が難しく、挫折のリスクが高くなります。

学習期間が短くて済む、難易度が低い資格を選べば、資格取得の目標を達成しやすくなるでしょう。

さらに将来を見越して、収入アップや独立開業も可能な資格の取得も、比較的学習時間を確保しやすい大学生のうちがチャンスといえます。

難関資格に挑む際は、予備校や通信講座などを活用すれば、効率的に学習を進めていくことが可能です。

業界を問わず活用できる

大学生のうちは進みたい業界がまだ定まっていないという人も多いでしょう。

そのため、まずは業界を問わず活躍できる資格がおすすめです。

一例としてフォーサイトでは日商簿記の取得を大学生にすすめています。

日商簿記の資格をおすすめする理由は、なんといっても業界を問わず活躍できるという点です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

日商簿記3級を取得していれば、企業のお金の流れに関する知識が身についており、実務で活用できることを示します。

どの業界に進むとしても、お金の流れを把握できる力は役に立つスキルです。

もし3級を取ってみて、時間に余裕があり、興味を持てそうなら、さらに上の2級の取得も挑戦してみるとよいでしょう。

また、ほかにもパソコンのスキルを証明するマイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)や、ビジネスマナーが身についていることを示せる秘書検定も、業界を問わず活用できる資格です。

就活で活用できる

就職に有利な資格を取得しておくことで、希望する企業からの評価を得やすくなり、就活がスムーズに進みます。

例えばTOEIC®︎のような、多くの企業で応募条件として基準点以上のスコアを取得していることが記載されている資格の取得がおすすめです。

資格学習の通信講座を運営するフォーサイトでも、大学生にTOEIC®︎の高スコア取得を進めています。

TOEICは自身の英会話能力を証明する資格。仕事上ある程度英語が必要となる職場を目指す際は、取得推奨といえる資格です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

企業によっては、応募条件にTOEIC®︎何点以上などと記されている場合もあるため、低学年から対策を始めて、大学生のうちに自分のベストスコアを獲得しておくことをおすすめします。

また、まだ進路を決められていない大学生もTOEIC®︎での高スコア取得を目指せば、後々、就活のときに役立つかもしれません。

さらに、フォーサイトではFP技能士資格も就活に活用しやすい資格として紹介しています。

FP技能士の資格は、いわゆる「ファイナンシャル・プランナー」を名乗れる名称独占資格です。…大学生のうちに3級を取得しておけば、いつでも2級を受験できる形になります。就職活動で大いに役立つと考えれば、2級取得が推奨です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

FP技能士資格取得の過程で身につくお金に関する知識は、どの業界で働くとしても、ビジネスマンとして働くうえで大いに役に立ちます。

3級の受験資格はありませんから、まずはFP3級の取得を目指し、その後2級取得を目標にするとよいでしょう。

まだ自分の進路を決めかねているものの、就活に向けて何か始めたいという大学生は、まずはTOEIC®︎でのハイスコアやFP3級の取得を目指してみるのはいかがでしょうか。

- TOEIC®︎の通信講座の記事はこちら

- FPの通信講座の記事はこちら

取得難易度が低い

取得難易度が低い資格は、学習のために費やす短時間なので効率が良く、コスパのいい資格といえます。

学習期間が短いと学習のモチベーションも維持しやすく、挫折のリスクが少なくて済むでしょう。

一例として、フォーサイトではITパスポートの資格取得を大学生にすすめています。

ITパスポートの取得をおすすめする理由は、なんといっても取得難易度が低いという点です。大学生の方が本気で取得を目指せば、それこそ数週間の勉強期間でも取得は可能です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

ITパスポートを持っていれば、就職活動の際に、社会人として身につけておくべきITリテラシーを持っていることが証明できます。

そのため、IT業界に限らず、すべての社会人に取得が推奨されている資格です。

ITパスポートの合格率は50%以上で、受験者の2人に1人が合格しています。

また、学習目安時間も130〜180時間となっているので、通学中などのスキマ時間を活かして1日3時間の学習時間を確保できれば、1.5〜2ヶ月で取得可能です。

文系の学校出身の方や、非IT系の仕事をしている方の勉強時間は、130〜180時間といわれています。

(引用元:キャリカレ公式HP)

そのほか、マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)一般レベルの学習目安時間は20〜80時間です。

一般(スペシャリスト/アソシエイト)の合格に必要な勉強時間は、20~80時間が目安とされています。

(引用元:パソコンスクールISA公式HP)

さらに、秘書検定3級・2級の学習目安時間も30時間となっています。

秘書検定の勉強時間の目安は、3級、2級レベルであれば30時間前後といわれています。

(引用元:クリエイト転職公式HP)

どちらも難易度は低いものの、パソコンスキルやビジネスマナーといった社会人として欠かせないスキルを学べる資格なので、取っていて損のない資格といえるでしょう。

- ITパスポート検定の通信講座の記事はこちら

- MOSの通信講座の記事はこちら

- 秘書検定の通信講座の記事はこちら

収入アップが見込める

資格を持っていることで、就職後に収入アップが見込める資格も大学生が取っておくべき資格です。

就職を希望している企業で必要とされている資格を大学生のうちに取っておくことで、就職後早いうちから重要な仕事を任されたり、昇進や出世が早まるかもしれません。

また、企業が奨励している資格を持っていることで、資格手当がもらえることもあります。

資格を持っていることで重要な仕事を任されるなど、昇進や出世が早くなる可能性があります。そこまでは見込めなくとも、単純に資格を持っていることで、資格手当が支給される可能性もあります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

資格手当がもらえれば、たとえそれが月々数千円だったとしても、年収で考えると大きなプラスとなり、将来的には収入に大きな差が出てきます。

一例としてフォーサイトでは大学生に宅建士の取得を推奨しています。

宅地建物取引士には独占業務があり、特に不動産業界では高収入が目指せます。宅地建物取引士は人気資格であり、取得することで身につく知識が業務に好影響を与えることも多いため、資格手当を支給している企業も少なくありません。

(引用元:フォーサイト公式HP)

大学生のうちに宅建士の資格を取得しておくことで、基本給が安いうちから資格手当をプラスで受け取れるため、十分収入アップの要素といえます。

将来的に何らかの理由で転職をすることになっても、この資格があればその選択肢は多く、また高収入の仕事を見つけることも可能になるでしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

また、宅建を持っていれば、将来転職を考える際も有効に働き、希望する転職先や、高収入の転職先を見つけやすくなるでしょう。

初学者が宅建を独学で目指す際の学習目安時間は約600時間といわれていますが、予備校や通信講座などを活用すれば約400時間と、効率的に学習できます。

宅建の勉強時間は、初学者で独学の場合600時間以上、資格予備校に通う場合400時間が目安といわれています。

(引用元:ユーキャン公式HP)

収入アップを見込める資格の取得を目指したい大学生は、自分に合った勉強方法で、宅建に挑戦してみるのはいかがでしょうか。

- 宅建士の通信講座の記事はこちら

将来的に独立開業が目指せる

あらゆる企業で働き方改革が進められているため、就活する際には、どのように働くか、どのように人生を充実させるかを前もって考えておくことが大切です。

自分の望むライフスタイルを実現し、いつどのように働き、プライベートをどのように充実させるかを考えておきましょう。

働き方をより調整しやすいのは、独立開業することです。

将来的に自分が理想とするワークライフバランスを実現するには、自分ですべてを調整できる独立開業というところに行き着きます。自分の将来のために独立開業を目指する資格を選ぶのも一つの方法でしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

仕事が自分の裁量にかかっている分リスクはあるものの、ワークライフバランスを自分で調整しやすいというメリットがあります。

将来的に独立開業を目指せる資格は、公認会計士や税理士、行政書士、社労士などです。

その中でも、行政書士と社労士の学習目安時間は約1,000時間なので、比較的に取得しやすい資格といえるでしょう。

それぞれの合格率は行政書士が10〜12%、社労士が5〜7%です。

独立開業が目指せる資格は、いずれも難関資格であるため、効率的に学習を進めたい人は、予備校や通信講座などの活用をおすすめします。

- 公認会計士の通信講座の記事はこちら

- 税理士の通信講座の記事はこちら

- 行政書士の通信講座の記事はこちら

- 社労士の通信講座の記事はこちら

大学生におすすめの稼げる資格5選

| 大学生におすすめの稼げる資格5選 |

| ・公認会計士 ・税理士 ・U.S.CPA ・行政書士 ・社会保険労務士(社労士) |

大学生のうちは社会人と比較すると、長期休暇などもあり資格学習に充てられる時間が多くあります。

そのため、将来稼げる職業に就くために、難易度が高めの資格に挑戦しやすい時期です。

公認会計士は資格の大原が年収1,000万円が叶いそうな資格の第1位に挙げています。

学習目安時間は3,000〜5,000時間と長時間の学習が必要なため、大学在学中に短期集中で学習して資格を取得し、就活に役立てる大学生が多い資格です。

コスパがいいのは公認会計士だ。(若くて頭の柔らかい)大学在学中に集中して勉強、短期で合格して、大手監査法人や外資のコンサルティングファームに就職する人も目立つ。

(引用元:東洋経済オンライン)

そのほか、税理士やU.S.CPA、行政書士、社会保険労務士(社労士)なども年収1,000万円も夢ではない、稼げる資格です。

資格学習を頑張って、高収入の職業に就きたい大学生は、これらの資格取得を目指せば、将来的に稼げる職業に就ける可能性が高くなります。

- 公認会計士の通信講座の記事はこちら

- 税理士の通信講座の記事はこちら

- 行政書士の通信講座の記事はこちら

- 社労士の通信講座の記事はこちら

公認会計士

(引用元:日本公認会計士協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 会計系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 短答式・論文式 |

| 試験日 | 短答式:12月・5月 論文式:8月 |

| 受験料 | 19,500円(税込) |

| 学習目安時間 | 3,000〜5,000時間 |

| 合格率 | 7~11% |

| 独学は可能か | 非常に難しい |

| 関連記事 | ・公認会計士 出身大学 ・公認会計士 勉強法 ・公認会計士 勉強時間 ・公認会計士 難易度 ・公認会計士 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

大手の資格予備校である資格の大原が年収1,000万円が叶いそうな資格の第1位に挙げているのが「公認会計士」です。

信頼度も需要も高い

公認会計士は、三大国家資格の一つとして数えられるほど、信頼度も需要も高い職業です。

公認会計士は、日本で「三大国家資格」のひとつとして数えられるほど信用度が高く、医師や弁護士と並ぶステータスを誇ります。株式市場に上場している企業は会計監査を受けることが法律で義務づけられており、監査業務を独占的に行う公認会計士は、それだけ需要の高い仕事と言えます。

(引用元:資格の大原公式HP)

監査業務を独占的に行う公認会計士は、仕事に困ることがありません。

将来性が高く、資格を持っていれば一生続けられる仕事です。

大学在学中の合格者が多い

しかも、大学生のうちに公認会計士試験に合格している人が多く、大学生のうちに取っておくべき資格といえるでしょう。

実際、公認会計士・監査審査会発表の「令和6年公認会計士試験の合格発表について」によると、学歴別の合格者をみると、大学在学中の人が37.7%でした。

つまり、公認会計士試験合格者の約半数は大学生ということです。

学習目安時間は3,000〜5,000時間

公認会計士試験合格に必要な学習目安時間が3,000〜5,000時間といわれています。

公認会計士試験に合格するまでの勉強時間としては、おおよそ3,000時間~5,000時間程度が必要といわれていますが、1回の試験で合格したのか2回目で合格したのかでも変わってきます。

(引用元:資格の大原公式HP)

学習時間を5,000時間とした場合、1日平均4~5時間勉強して3年かかる勉強時間です。

社会人になって働きながら3年間、毎日4~5時間の勉強時間を確保するのは難しいでしょう。

そのため、大学生のうちに資格を取得しておく人が多いといえます。

就職に役立つ

東洋経済オンラインでも、大学在学中に短期で資格取得後、就職活動に役立てる学生が目立つとのコメントがあります。

コスパがいいのは公認会計士だ。(若くて頭の柔らかい)大学在学中に集中して勉強、短期で合格して、大手監査法人や外資のコンサルティングファームに就職する人も目立つ。

(引用元:東洋経済オンライン)

公認会計士は大学生のうちに取得しておくことで、就活にも役立ち、若いうちから資格を活かして働くことで、生涯年収をアップさせられるでしょう。

これから公認会計士試験合格を目指す方は、勉強時間や勉強スケジュールについて詳しくはこちらをご覧ください。

税理士

(引用元:日本税理士会連合会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 会計・労務系 |

| 受験資格 | 学識要件、資格要件、職歴要件あり |

| 試験概要 | 記述式 |

| 試験日 | 年1回:8月 |

| 受験料 | 1科目:4,000円(税込) 2科目:5,500円(税込) 3科目:7,000円(税込) 4科目:8,500円(税込) 5科目:10,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 3,000〜4,000時間 |

| 合格率 | 15~20% |

| 独学は可能か | やや難しい |

| 関連記事 | ・税理士 仕事内容 ・税理士 独学 ・税理士 難易度 ・税理士 年収 ・税理士 勉強時間 ・税理士 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

大手の資格予備校である資格の大原が年収1,000万円が叶いそうな資格の第2位に挙げているのが「税理士」です。

税理士は税金のプロフェッショナルで、企業や個人から依頼を受けて各種税務書類を作成したり、税務署への深刻や申請の代理、税務相談をしたりします。

学習目安時間は3,000〜4,000時間

税理士試験合格に必要な学習目安時間は3,000〜4,000時間といわれています。

税理士資格を取得するには、一般的に3,000時間〜4,000時間かかるといわれています。

(引用元:クレアール公式HP)

これは毎日4〜5時間勉強しても、2年半かかる勉強時間です。

そのため、比較的勉強に集中しやすい大学生のうちに取得しておくとよい資格といえます。

大学在学中の合格率が高い

また、2024年の税理士試験結果によると、全体の合格率は16.6%と受験者のうち6人に1人しか合格できない難関資格です。

しかし、全体の合格率が16.6%だったのに対して、大学在学中の受験者の合格率は26.2%と、全体の合格率よりも高いことがわかります。

年齢別でみても、20歳以下は38.8%、21〜25歳は24.2%と、年齢が低いほど合格率が高くなっています。

つまり、税理士試験は若いうちにチャレンジすべき資格といえるでしょう。

20代で年収1,000万円も可能

さらに、資格の学校TACによると、次世代の税理士業界を担う存在として20代の税理士試験合格者を積極的に採用する動きがあり、大学生のうちに税理士資格を取得しておけば、20代で年収1,000万円も可能といわれています。

税理士資格があれば、独立開業も目指せるため、将来的に結婚・出産などでキャリアを一時中断しても復職しやすく、定年もないため、一生続けられる仕事です。

なお、税理士試験の勉強時間や勉強スケジュールについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

U.S.CPA(米国公認会計士)

(引用元:New York State Society of Certified Public Accountants公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 会計・労務系 |

| 受験資格 | 学位要件、単位要件あり ※受験する州ごとに異なる |

| 試験概要 | コンピューター形式 四択問題・シミュレーション問題 |

| 試験日 | 年4回受験可能 |

| 受験料 | 科目別の受験料(1科目ごと):$344.80~$364.80 日本会場追加料金(1科目ごと):$390.00 科目別の受験料+日本会場追加料金=$734.80/科目 |

| 学習目安時間 | 日本の会計士試験合格レベルの方:700~900時間 簿記2級、TOEIC® L&R TEST500点台の方:1,000~1,200時間 会計知識ゼロ、英語があまり得意でない方:1,200~1,500時間 |

| 合格率 | 50〜65% |

| 独学は可能か | やや難しい |

| 関連記事 | 資格の大原 USCPA |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

U.S.CPA(米国公認会計士)は、大手の資格予備校である資格の大原が年収1,000万円が叶いそうな資格の第4位に挙げている資格です。

日本からでも受験可能

アメリカ各州が認定する公認会計士の資格で一部の州は、日本からでも受験できます。

州ごとに取得・登録が可能で、国際ビジネス市場で高い評価を受けている資格です。

ただし、州ごとに受験資格の学位要件や単位要件が異なり、受験するための要件が複雑なため、予備校や専門学校の活用も検討するとよいでしょう。

科目合格制度がある

U.S.CPA試験合格までに必要な学習目安時間は、日本の会計士試験合格レベルの知識がある方で、700~900時間です。

簿記2級、TOEIC®︎500点台の会計や英語の知識がある方なら1,000~1,200時間、会計知識がなく、英語があまり得意でない方だと1,200~1,500時間が必要になります。

| 日本の会計士レベルの方 | 簿記2級、TOEIC®︎500点台の方 | 会計知識ゼロ、英語があまり得意でない方 |

| 700~900時間 | 1,000~1,200時間 | 1,200~1,500時間 |

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

科目合格制度があるため、試験科目4科目を1科目ずつ、合格を積み上げていくことが可能です。

ただし、最初に合格した科目の受験日から18ヶ月以内に残りの科目も合格しなければ、合格失効となってしまうため注意しましょう。

就職に有利

U.S.CPAの資格を持っていれば、会計分野の実務レベルのビジネス英語が身についている証になります。

海外や外資系企業、金融関係の企業に就職したい大学生におすすめの資格です。

特に、日本でも以下のような企業への就職に有利に働くでしょう。

・外資系企業や海外進出している日本企業などをクライアントに抱える監査法人

・外資系企業(特に英語圏)

・日本を本拠地としたグローバル企業

・海外展開を狙う企業

・アメリカ市場に上場している、あるいは上場を目指している企業

・アメリカを中心に海外に連結子会社を持つ企業

・日本企業の現地法人

・海外企業の合併・買収を手掛ける企業

・クロスボーダーM&Aなどの案件を扱う金融機関

・コンサルティングファーム

(引用元:マイナビ会計士)

これらの企業への就職を考えている方は、大学生のうちに取得しておくことで、就活で有利に働くことを期待できます。

新卒の場合は、大学在学中の合格者が希少であるため、就職活動を優位に進められることでしょう。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

資格の学校TACでも大学生にU.S.CPAの取得をすすめていて、有資格者の希少価値が高いことから、就職活動を優位に進めていけるといわれています。

W資格もおすすめ

日本の公認会計士・税理士資格取得後に、W資格を目指してU.S.CPA試験に挑戦する人も増えています。

近年、日本の公認会計士・税理士試験合格後スグに、W資格を目指してUSCPA試験にチャレンジされる方が急増しています。…日本で仕事をしていても英語による最新情報をいち早くキャッチしていくことが、会計のプロとしてこれからますます求められる重要なスキルの1つになるでしょう。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

U.S.CPAを取得していることで、専門的な英語力でほかの就活生と差をつけられます。

また、公認会計士や税理士とW資格を取得しておけば、将来の働き方の選択肢も広がるでしょう。

行政書士

(引用元:日本行政書士会連合会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 法律系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | マークシート式・記述式 |

| 試験日 | 年1回:11月の第2日曜日 |

| 受験料 | 10,400円(税込) |

| 学習目安時間 | 800〜1,000時間 |

| 合格率 | 10~12% |

| 独学は可能か | やや難しい |

| 関連記事 | ・行政書士 通信講座 ・行政書士 難易度 ・行政書士 年収 ・行政書士 勉強時間 ・行政書士 独学 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

大手の資格予備校である資格の大原が年収1,000万円が叶いそうな資格の第5位に挙げている資格です。

年収3,000万円も夢ではない

行政書士の平均年収は600万円ほどですが、中には2,000〜3,000万円を超える高収入の人もいます。

そのため、努力や工夫次第で高収入を目指せる職業といえるでしょう。

行政書士は官公署に提出する法的な書類を顧客に代わって作成する職業です。

扱える書類の種類は10,000種類を超えるため、今後需要が高まりそうな分野に特化するなど、工夫次第で高収入が狙えます。

独立開業も可能なため、定年がなく、資格を活かして一生働き続けることが可能です。

誰でも受験可能

| 項目 | 内容 |

| 受験資格 | 特になし |

| 標準学習期間 | 4ヶ月程度 |

| 受験方法 | 筆記試験:例年11月(第2日曜日) |

(引用元:キャリカレ公式HP)

国家資格でありながら、学歴・年齢・性別を問わず誰でも受験できるため、法学部以外の人でも受験可能です。

行政書士に必要な学習目安時間は、約1,000時間といわれているため、集中して1日8時間の学習時間を確保できれば4ヶ月程度で短期合格も狙えます。

法律の予備知識がある方は、500~600時間、勉強経験のない方がゼロから挑戦した場合で800~1,000時間ほど必要とされています。

(引用元:ユーキャン公式HP)

学校やアルバイトなどと両立させながら1日2〜3時間の学習を続けて、1年かけて勉強するのもよいでしょう。

就職先の選択肢が広がる

大学生のうちに行政書士の資格を取っておけば、就職先の選択肢が増え、法務部など希望の部署で採用してもらいやすくなります。

資格を持っていなくても、行政書士事務所で補佐の仕事や事務職等に就くことは可能ですが、資格保有者となっていることですぐに新人行政書士として専門的な業務に取り組むことができますし、就職先の幅も広がるでしょう。

(引用元:アガルート公式HP)

また、法律関係の仕事に就かない場合でも、難関資格に合格しているということで、自己鍛錬のできる人、目標に向かって努力のできる人として評価してもらえる可能性があります。

なお、これから行政書士試験に向けて勉強を始めようという方は、勉強時間や勉強方法について詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険労務士(社労士)

(引用元:全国社会保険労務士会連合会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 法律系 |

| 受験資格 | 以下のいずれかを満たす人 ・学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校を卒業している ・上記大学で62単位以上を習得している ・通算して3年以上、社会保険労務士または社会保険労務士法人、弁護士または弁護士法人の業務の補助に従事した ・通算して3年以上、公務員として、または行政法人、日本郵政公社で行政事務担当の業務に従事した ・厚生労働大臣が認めた国家資格に合格している |

| 試験概要 | マークシート式 |

| 試験日 | 年1回:8月の第4日曜日 |

| 受験料 | 15,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 500~1,000時間 |

| 合格率 | 5~7% |

| 独学は可能か | 難しい |

| 関連記事 | ・社労士 通信講座 ・社労士 勉強時間 ・社労士 独学 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

社会保険労務士(社労士)は、顧客企業に対して、社内の労働関連法法令や社会保障法令に基づく書類を作成する職業です。

年収1,000万円以上も可能

平均年収は600万円ほどですが、努力や能力次第で年収1,000万円以上を目指せます。

2020年の調査では、男性社労士の年収が約840万円に対し、女性労務士は約570万円となっており、300万円近くの格差があります。ただし、一般社会人の平均年収は、男性が約560万円で女性が約390万円のため、どちらも社労士の年収の方が上回っています。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

男女共に社労士の平均年収は、一般社会人の平均年収を上回っていて、稼げる資格といえます。

社労士として年収1,000万円以上の高収入を狙うには、将来的に独立開業を視野に入れておきましょう。

社労士は、働き方次第で年収1,000万円の達成も夢ではありません。ただし、「稼げる働き方」を意識することが不可欠です。…社労士として独立開業すれば、仕事量も報酬額も自分次第ですので、年収1,000万円を目指しやすくなります。開業の場合、「コンサルティングで差別化できること」も、稼げる社労士の要件です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

特に企業の人事・労務・社会保険関連の書類作成や提出代行業務以外に、企業にアドバイスするコンサルティング業務ができると、キャリアアップにつながります。

会社員として働くのではなく、独立開業すれば社労士として年収1,000万円を超える高収入を目指すことが可能です。

就活で有利

社労士は、大学生が就活前に取得可能な国家資格のひとつです。

多くの企業で、働き方改革やコンプライアンス遵守を求められているため、需要の高く、将来性が期待できる職業といえるでしょう。

もし在学中に社労士資格を取得できれば、就職活動において希少価値が高い人材となりライバルに差をつけることができます。さらに、合格率6〜7%という難関試験への合格を大学在学中に実現できたという経験から、計画性や実行力があることもアピールできます。

(引用元:スタディング公式HP)

大学在学中に取得しておけば、就活が有利になるだけでなく、就職後のキャリアアップにもつながりやすくなります。

また、計画性や実行力のアピールとなり、就活で強い武器になることは間違いありません。

1年で合格を目指せる

| 項目 | 内容 |

| 受験資格 | 以下のいずれかを満たす人 ・学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校を卒業している ・上記大学で62単位以上を習得している ・通算して3年以上、社会保険労務士または社会保険労務士法人、弁護士または弁護士法人の業務の補助に従事した ・通算して3年以上、公務員として、または行政法人、日本郵政公社で行政事務担当の業務に従事した ・厚生労働大臣が認めた国家資格に合格している |

| 標準学習期間 | 6ヶ月程度 |

| 受験方法 | 例年8月(第4日曜日) |

(引用元:キャリカレ公式HP)

社労士試験の合格に必要な勉強時間の目安は500〜1000時間といわれています。

社労士の合格に必要な勉強時間は500〜1,000時間程度といわれています。

(引用元:スタディング公式HP)

そのため、1日1〜3時間の勉強時間で、1年間で合格を目指すことが可能です。

集中して短期合格を目指すのであれば、1日3〜6時間の勉強時間で、6ヶ月ほどの学習期間でも合格を目指せます。

大学生が受験する場合は、受験資格である「大学で62単位以上の卒業要件単位を修得する」、もしくは「所定の国家試験の試験合格」という要件を満たさなければなりません。

Wライセンスで差をつける

社労士試験の受験資格である「所定の国家試験」の代表的なものは行政書士です。

行政書士には受験資格がなく誰でも受験可能なため、まずは行政書士試験に合格し、次に社労士試験を受験すれば、大学生のうちにWライセンスを取得できます。

そうすれば、就職先の選択肢も広がるでしょう。

なお、社労士試験の勉強時間や勉強方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

大学生が1ヶ月で取れる資格5選

| 大学生におすすめの1ヶ月で取れる資格5選 |

| ・ファイナンシャルプランナー(FP技能士)3級 ・TOEIC®︎ ・第二言語の検定 ・日本化粧品検定 ・色彩検定3級 |

普段は学校の授業やクラブ活動、アルバイトなどで忙しく、なかなか資格学習の時間が確保できない人も、春休みや夏休みといった長期休暇などを活かして、手軽に取れる資格を探しているかもしれません。

1ヶ月で取れる難易度でありながら就活やプライベートにも役立つのが、ファイナンシャルプランナー(FP技能士)3級です。

CBT方式でいつでも受験できて、合格率も70%前後の取りやすさが魅力なだけでなく、就活においても金融を関係ない分野であれば、3級でも評価してもらえるという大学生には嬉しい資格です。

金融系と関係ない企業であれば、3級で十分でしょう。

(引用元:アガルート公式HP)

しかも、FPのお金に関する知識は、プライベートでのお金の管理や運用にも役立ちます。

そのほか、TOEIC®︎や第二言語の検定、日本化粧品検定、色彩検定3級も1ヶ月で取得可能なおすすめの資格です。

まとまった時間が取れそうな大学生は、1ヶ月集中して資格学習に充て、就活にもプライベートにも活かせるこれらの資格取得を検討してみてください。

- FPの通信講座の記事はこちら

- TOEIC®︎の通信講座の記事はこちら

- 中国語のオンライン講座の記事はこちら

- ドイツ語のオンライン講座の記事はこちら

- フランス語のオンライン講座の記事はこちら

- スペイン語のオンライン講座の記事はこちら

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)3級

(引用元:日本FP協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 金融系 |

| 受験資格 | FP業務に従事しているまたは従事しようとしている人 |

| 試験概要 | 学科:筆記(マークシート形式)・〇×式・三答択一式 実技:筆記(マークシート形式)・三答択一式 |

| 試験日 | 随時(CBT試験) |

| 受験料 | 日本FP協会:4,000円(税込) 金融財政事情研究会(金財):4,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 80~150時間 |

| 合格率 | 70%前後 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・FP 難易度 ・FP3級 実技 ・FP3級 勉強時間 ・FP 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)はお金の専門家です。

家計にかかわる金融・税制・不動産・住宅ローン・保険・年金制度など幅広い知識をもとに、相談者のファイナンシャル・プランニングをする仕事です。

高い合格率

FP3級の合格率は、学科が70~80%、実技は80~90%となっていて、かなり高い合格率といえるでしょう。

試験に合格するために必要な勉強時間は、一般的にFP3級は80~150時間です。

しかも、FP3級の試験はだいたい試験の出題傾向が決まっているため、的を絞って勉強すれば1日3〜5時間の勉強時間で、1ヶ月で合格を目指せます。

誰でも受験可能

FP3級の受験資格は、「FP業務に従事しているまたは従事しようとしている人」となっていますが、実質誰でも受験できるため、大学在学中の学生でも受験可能です。

試験は、CBT方式を採用しているため、随時受験でき、受験チャンスが多いのも魅力の一つです。

就活で武器になる

2019年1月に日本FP協会は「金融機関等におけるFP資格活用度調査」を実施しました。

全国の金融業界534社にアンケートを取ったところ、約7割の企業が「就職前にFPの資格を保有している学生を評価する」と回答しました。

100〜299人規模の企業では、約8割の法人が評価すると回答しています。

つまり、金融業界への就職を希望している大学生であれば、取得しておくべき資格といえるでしょう。

幅広い業界で役立つ

FP技能士の試験で学ぶお金に関する知識の幅は広く、金融業界に限らずさまざまな業界で役立ちます。

金融系と関係ない企業であれば、3級で十分でしょう。

(引用元:アガルート公式HP)

金融と関係ない企業なら、FP3級を持っていれば、十分に評価の対象となります。

FP3級は国家資格でありながら、合格率も比較的高く、短期間の学習で取得可能なため、就活に向けて何か資格を持っておきたい学生にとって狙い目の資格です。

金融業界を希望する場合は、FP3級取得後に2級の取得も目指すとよいでしょう。

FP技能士の資格についてさらに詳しい情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

TOEIC®︎

(引用元:国際ビジネスコミュニケーション協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 語学系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | ・リスニング(約45分間・100問) ・リーディング(75分間・100問) 合計約2時間で200問に答えるマークシート方式 |

| 試験日 | 年間で18試験日 |

| 受験料 | 7,810円(税込) |

| 学習目安時間 | スコアを100点上昇させるのに200~300時間 |

| 合格率 | スコア形式 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・TOEIC 勉強法 ・TOEIC オンライン講座 ・TOEIC 参考書 ・TOEIC 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

大学受験では、誰もが英語を勉強しますが、大学入学後、勉強する機会が減ると英語力は落ちていってしまいます。

大学生のうちにベストスコアを狙う

職種によっては社会人になると、英語を使う機会はさらに減ってしまいます。

英語力が落ちてから勉強し直すのは至難の業です。

英語力の高い大学生のうちにTOEIC®︎高得点を目指す方が効率的なため、大学生のうちに短期集中で学習し、TOEICの自己ベストスコアを手に入れておくとよいでしょう。

100点伸ばすのに200〜300時間

TOEICでスコアを伸ばすためには、どれほどの勉強時間が必要なのでしょうか。

TOEICで目標スコアへと到達するための勉強時間には、オックスフォード大学出版局が提示している目安があります。おおむね、100点上昇させるには200~300時間が必須とされています。

(引用元:ユーキャン公式HP)

TOEICでスコアを100点伸ばすためには、200〜300時間の学習が必要です。

TOEIC®︎頻出の単語や文法を覚えたり、英語を聞く機会を増やして英語に接する機会を増やすことで、効率的にスコアアップを目指していきましょう。

毎日勉強する習慣を身につけることも言語学習では大切なポイントです。

学校が長期休暇の時期などを利用して1ヶ月間集中して勉強し、現在の自分の英語力を知るために、力試しに受験してみることをおすすめします。

割引制度を活用

TOEIC®︎テストに申し込むと、受験した月の半年後から7ヶ月間に実施される公開テストのうち1回が割引料金の7,150円(税込)で申し込めます。

しかも、この割引サービスを利用して受験すると、さらにその半年後にも同様の割引サービスが適用されるため、半年ごとに繰り返し受験して、徐々にスコアを上げていきたい方にとって、ぜひ活用したい割引制度です。

TOEIC®︎600点以上を目指そう

就職で役立つのはTOEIC®︎600点以上といわれています。

英語力を測るモノサシといわれるTOEIC L&Rは、自分のペースで何度でも受験が可能。期待スコアにまだ届かない就活生も、まずは600点を目標に。就職活動でスコアをアピールできるよう、チャレンジしよう!

(引用元:国際ビジネスコミュニケーション協会公式HP)

企業が社員に期待するTOEIC®︎スコアは技術部門では平均560点、営業部門では平均575点、海外部門では平均690点です。

幅広い業種で社員に対して一定の英語力が求められていることがわかります。

TOEIC®︎テストは年に18回の試験が実施されるので、挑戦するチャンスが多いのも魅力です。

なお、TOEIC®︎のおすすめの勉強法について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

第二言語の検定

(引用元:日本中国語検定公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 語学系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | ・中国語検定準4級〜1級:マークシート式・記述式・リスニング ・ドイツ語検定5級〜1級:筆記試験・聞き取り試験 ・フランス語検定5級〜1級:マークシート式・記述式・口述 ・スペイン語検定6級〜1級:マークシート式・リスニング・口述 |

| 試験日 | ・中国語検定準4級〜1級:3・6・11月の第4日曜日 ・ドイツ語検定5級〜1級:夏期・冬期の年2回 (1級・準1級は冬期のみ) ・フランス語検定5級〜1級:春期・秋期の年2回 (1級は春期のみ・準1級は秋期のみ) ・スペイン語検定6級〜1級:夏期・冬期の年2回 (1級は冬期のみ) |

| 受験料 | ・中国語検定準4級〜1級:3,500〜11,800円(税込) ・ドイツ語検定5級〜1級:4,500〜13,500円(税込) ・フランス語検定5級〜1級:5,000〜14,500円(税込) ・スペイン語検定6級〜1級:5,500〜15,950円(税込) |

| 学習目安時間 (レベル) |

・中国語検定2級:600時間 ・ドイツ語検定2級:ドイツ語の授業を約180時間(90分授業で120回)以上受講しているか、 これと同じ程度の学習経験のある人 ・フランス語検定2級:400時間以上 ・スペイン語検定2級:スペイン語を4年以上継続的に学習し、 スペイン語圏で1年程度の留学経験がある、またはこれに相当するスペイン語運用能力を有する人 |

| 合格率 | ・中国語検定(第110回):準4級 66.5%、・4級 59.7%・3級 43.4%・2級 33.1%・準1級 24.8%・1級 10.8% ・ドイツ語検定(2021年冬季):5級 98.5%、・4級 66.1%・3級 47.2%・2級 43.9%・準1級 32.7%・1級 24.5% ・フランス語検定(2022年度):5級 85.2%、・4級 75.4%・3級 58.4%・準2級 59.9%・2級 35.7%・準1級 26.5%・1級 12.8% ・スペイン語検定:6級 85%・5級 80%・4級 70%・3級 15%・2級 10%・1級 7% |

| 独学は可能か | 受験する級により異なる |

| 関連記事 | ・中国語 オンライン講座 ・ドイツ語 オンライン講座 ・フランス語 オンライン講座 ・スペイン語 オンライン講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

ビジネスの現場では、英語以外の言語能力が重宝される場面は意外に多くあります。

授業を受けているので効率がよい

そこで、大学で専攻している英語以外の中国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語といった第二言語の検定を取っておくとよいでしょう。

すでに大学で学んでいる言語なので、能力を証明するものとして資格を持っておくに越したことはありません。

イチから独学する必要がないので効率がよいといえます。

就活で武器になる

資格学習の通信講座を運営しているアガルートでは、語学の資格を取得するメリットとして、学習を通じてその言語をよりよく学べること、その言語の能力を対外的に示せることを挙げています。

国内企業でも外国語、特に英語資格を求めている会社も少なくありません。また英語以外でも英語圏以外の外国と取引があったり、その国の現地法人を有している日系企業の場合、その言語及び日本語の両方を話すことができる人材は重宝されます。

入社の際にはその言語の資格を提示することで、客観的に言語能力を証明することが可能です。

(引用元:アガルート公式HP)

日本国内の企業であっても、中国や欧米諸国など、英語圏以外の国と取引がある企業は少なくありません。

そのため、それらの言語能力を対外的に示せる資格を取得しておけば、就職活動の際に武器となるでしょう。

社会的ニーズが高い

中国語は地球上の5人に1人が話す言語で、国連の公用語の一つにもなっています。

また、ドイツ語を母語話者とする人の人口は1億人に上り、ヨーロッパで最も話されている言語です。

フランス語を日常言語として話している話者の総数は2億740万人といわれており、29ヶ国で公用語となっていて、これは英語に次ぐ世界で2番目に多い数です。

さらに、スペイン語を話す人は中国語話者に次ぐ世界第2位で、話者の数は英語の話者よりも多くいます。

そのため、世界3大言語のひとつともいわれています。

大学で第二言語として学ぶこれらの言語は、どれも社会的ニーズの高い言語です。

資格学習を通して、それらの言語に対する理解を深め、言語能力を対外的に示すに越したことはありません。

日本化粧品検定

(引用元:日本化粧品検定公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 美容系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 2級:マークシート4択式 1級:マークシート4択式 |

| 試験日 | 5・11月の年2回 |

| 受験料 | 2級:8,800円(税込) 1級:13,200円(税込) |

| 学習目安時間 | 美容の基礎知識がある方:1〜1.5ヶ月 美容知識がない方:2〜3ヶ月 |

| 合格率 | 2級:71.6% 1級:66.3% |

| 独学は可能か | 2級:可能 1級:可能 |

| 関連記事 | ー |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

日本化粧品検定は、文部科学省後援の公的資格なので、信頼度が高く履歴書にも書ける資格です。

1ヶ月の学習で合格を目指せる

1級と2級の試験が毎年5月と11月の年2回実施されます。

1級から受験することもできますが、2級であれば美容に関する知識がない人でも1ヶ月の学習期間でも合格を狙うことが可能です。

また、美容知識がない人でも2〜3ヶ月の学習期間があれば、1級の合格を目指せます。

認知度の高さも魅力

日本化粧品検定は、短期間で取得できる上に、化粧品業界・美容業界の業界認知度が約90%と高いため、それらの業界への就職を希望している大学生におすすめの資格といえます。

化粧品業界・美容業界を目指す学生にとって、正しい化粧品の知識を身につけていることは、就活で有利に働きます。履歴書の資格欄に記載でき、自己PR、面接などさまざまなシーンで企業担当者の目を引くきっかけになります。

(引用元:日本化粧品検定協会公式HP)

日本化粧品検定を取得しておくと、正しい化粧品の知識を身につけていることの証明となるため、化粧品業界・美容業界を目指す学生には、就活で有利に働くことが期待できるでしょう。

履歴書の資格欄に記載できるため、自己PR、面接などで担当者の目を引くきっかけになります。

全国175校以上がカリキュラムとして導入

日本化粧品検定の知識は、化粧品・美容業界だけでなく、出版業界・製薬業界・マスコミ業界と幅広い業界で活かせる知識です。

就活対策にもなるため、日本化粧品検定をカリキュラムの一環として導入する学校は年々増加しています。

実際、2024年12月時点で全国の194校以上が、日本化粧品検定をカリキュラムの一環として導入しています。

どの業界に進むとしても、社会人の身だしなみとしても活かせる知識なので、興味のある方は受験を検討してみましょう。

色彩検定3級

(引用元:色彩検定協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | デザイン系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | マークシート方式 |

| 試験日 | 夏期・冬期の年2回 |

| 受験料 | 7,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 1ヶ月 |

| 合格率 | 75% |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・色彩検定 メリット ・色彩検定 難易度 ・色彩検定 独学 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

色彩検定は1990年の第1回試験より、累計170万人以上が受験した、文部科学省後援の公的資格です。

合格者が活躍する分野は幅広く、アパレル・インテリアだけでなく、広告・流通・各種メーカー・教育・建築・環境計画など、多岐にわたっています。

学んで損のない資格

色彩検定を持っていると、色の分類や色彩心理、配色イメージなど色彩の基本知識があることを証明できます。

その知識は、アパレル業界や美容業界で働きたい方はもちろん、デザイン系の仕事にも活かせます。

色の知識があれば暮らしが豊かになり、仕事に差がつき、ビジネスチャンスが生まれます。

(引用元:色彩検定協会公式HP)

また、色彩とは関係のない仕事に就くとしても、わかりやすいプレゼン資料を作るためにも役立ったり、日々のファッションコーディネートの行かせたりと、学んでいて損のない資格といえるでしょう。

色を学べば、センスが身につき、生活を豊かにできます。

1ヶ月で合格を狙える

色彩検定3級は色彩学習の初心者向けです。

受検者の7割以上が合格する、難易度の高くない試験なので、とっつきやすい試験といえます。

3級の場合、公式テキストを活用し集中して取り組むことで、1か月程度で合格できるケースも多々あります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

公式テキストを活用して、集中して学習すれば、1ヶ月で合格することも可能です。

2級は資格を実務に活かしたい人向け、1級はプロ向けなので、進みたい業界によって色彩に関する知識を深めていくとよいでしょう。

色彩検定を取得することのメリットについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

大学生におすすめの独学で取れる資格5選

| 大学生におすすめの独学で取れる資格5選 |

| ・宅地建物取引士(宅建士) ・日商簿記検定 ・ファイナンシャルプランナー(FP技能士)3級 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) ・ITパスポート |

大学生のうちは資格学習に充てられる予算も限られているため、できれば独学で資格を取得したいと思っているかもしれません。

宅建士の資格であれば、独学で取得可能です。

宅建士試験に独学で合格できるかどうかでいえば、独学でも十分合格を目指せます。

(引用元:フォーサイト公式HP)

ユーキャンによると、法律の勉強をしたことのない人が、初めて独学で宅建士試験に挑戦するのに必要な勉強時間は、600時間前後です。

つまり、1日3〜4時間の学習時間を確保できれば、半年で合格を目指せる計算になります。

宅建士の資格があれば、独占業務ができる人材は重宝されるため、大学生のうちに取得してお苦ことで、金融・保険・不動産業界への就職に有利になります。

ほかにも、簿記やFP3級、MOS、ITパスポートも独学で取れて、就活にも役立つ資格です。

就活に備えて、独学で資格取得を目指す大学生は、これらの資格の取得を検討してみるとよいでしょう。

- 宅建士の通信講座の記事はこちら

- 簿記の通信講座の記事はこちら

- FPの通信講座の記事はこちら

- MOSの通信講座の記事はこちら

- ITパスポートの通信講座の記事はこちら

宅地建物取引士(宅建士)

(引用元:不動産適正取引推進機構公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 不動産系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 四肢択一式 |

| 試験日 | 10月の第3日曜日 |

| 受験料 | 8,200円(税込) |

| 学習目安時間 | 600時間前後 |

| 合格率 | 13〜17% |

| 独学は可能か | 難しい |

| 関連記事 | ・宅建 合格率 ・宅建 独学 ・宅建 難易度 ・宅建 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

宅建を取得しておくと宅建士にしかできない、不動産取引において「重要事項の説明」「重要事項書面への記名」「契約書面への記名」といった独占業務ができるようになります。

就職に有利

独占業務ができる人材は重宝されるため、大学生のうちに取得しておけば、金融・保険・不動産業界への就職に有利になります。

宅建の資格は、金融・保険業界のほか、特に不動産業界への就職に強みとなります。

(引用元:アガルート公式HP)

宅建を持っていれば、不動産関連の知識を持った人材であることが示せるため、企業側に新人教育に充てる時間や労力を抑えて、即戦力となる人材として評価してもらえるでしょう。

また、就職後もキャリアアップを目指した転職や独立開業にも役立つため、取っておいて損のない資格です。

独学が可能

宅建の合格率は15%前後です。

決して高くはない合格率ですが、学習方法を工夫し、計画的に学習を続けていくことで、独学で合格を目指せます。

宅建士試験に独学で合格できるかどうかでいえば、独学でも十分合格を目指せます。

(引用元:フォーサイト公式HP)

ユーキャンによると、法律の勉強をしたことのない人が、初めて独学で宅建士試験に挑戦するのに必要な勉強時間は、600時間前後です。

参考として、資格予備校に通う場合は450時間前後としています。

独学で宅建合格を目指すのは簡単ではありませんが、限られた時間で効率よく勉強を進められるよう工夫することで、不動産の知識や専門用語を知らない方でも合格を狙えます。

計画的な学習計画

宅建の試験は毎年1回、10月に行われるため、1日2〜3時間学習するとした場合、5月ごろから学習を始めた方がよいでしょう。

じっくり時間をかけて学習したい方は、もっと早い時期から始めることをおすすめします。

試験範囲が広く専門用語も多いため、科目別に優先順位を決めて、点数が取りやすく、配点の高い項目で確実に点数を取れるようにするなど、計画的に学習を進めていくことが必要です。

なお、宅建を独学で取得するための学習方法やおすすめのテキストについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

日商簿記検定

(引用元:日本商工会議所公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 金融系 |

| 受験資格 | 3級:誰でも受験可能 2級:誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 3級:選択式+入力式 2級:選択式+入力式 |

| 試験日 | 統一試験:2月・6月・11月 CBT試験:随時 |

| 受験料 | 3級:3,300円(税込) 2級:5,500円(税込) (※いずれも別途事務手数料550円) |

| 学習目安時間 | 3級:50~150時間 2級:200〜400時間 |

| 合格率 | 3級:40〜50% 2級:15〜30% |

| 独学は可能か | 3級:可能 2級:やや難しい |

| 関連記事 | ・簿記3級 難易度 ・簿記2級 難易度 ・簿記3級 独学 ・簿記2級 独学 ・簿記2級 勉強時間 ・簿記 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

簿記は、お金の出入りを帳簿に記入し、決算書を作るスキルで、企業の規模に関わらず経済活動する上で欠かせないスキルといえます。

就職に役立つ

簿記のスキルは汎用性が高く、どの分野の企業でも活用できるため、就職に役立つ資格です。

簿記の資格を持っていることで、収入や支出といった企業のお金の流れ、営業活動を帳簿に記録できるスキルを持っていることを証明できるため、就活の際のアピールポイントして使えます。

学習目安時間が比較的短い

資格学習の通信講座を提供しているユーキャンによると、日商簿記検定を独学で勉強する場合、3級は50~150時間、2級は200~400時間が目安の学習時間となっています。

ただし、2級の学習目安時間は3級に合格できる知識があることが前提の時間です。

簿記3級取得のために必要な勉強時間は50~150時間程度ですから、最低でも試験の3カ月ほど前から勉強を始めるのが賢明といえます。前半の1カ月半で基礎を固め、後半の1カ月半で問題演習をやり込むという形で勉強を進めるといいでしょう。

難易度が高い2級は、200~400時間程度の勉強時間が必要です。遅くとも試験の半年前からは勉強を始める必要があります。半年前から始めれば、1日1~2時間の勉強で資格の取得が目指せるでしょう。

(引用元:ユーキャン公式HP)

学校やアルバイトなどと両立させながら資格学習を進めていく場合、3級であれば試験の3ヶ月前から、2級であれば試験の半年前から学習を始めれば、無理なく学習を進めていけます。

計画的に学習を進める

簿記試験の合格率は3級が40~50%、2級が15~30%です。

独学で合格を勝ち取るためには、計画的に学習を進めることが欠かせません。

自分に合ったテキスト選び、その1冊をしっかりと読み込みます。

そして、試験の形式に慣れるために、問題演習を繰り返しましょう。

自分に合った勉強法を見出し、学習計画通りに進めていければ、合格の可能性は高くなります。

簿記検定は2級でも独学で合格を目指せるのか、独学で合格するための勉強方法や勉強スケジュールなど詳しい情報は、こちらをご覧ください。

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)3級

(引用元:日本FP協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 金融系 |

| 受験資格 | FP業務に従事しているまたは従事しようとしている人 |

| 試験概要 | 学科:筆記(マークシート形式)・〇×式・三答択一式 実技:筆記(マークシート形式)・三答択一式 |

| 試験日 | 随時(CBT試験) |

| 受験料 | 日本FP協会:4,000円(税込) 金融財政事情研究会(金財):4,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 80~150時間 |

| 合格率 | 70%前後 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・FP 難易度 ・FP3級 実技 ・FP3級 勉強時間 ・FP 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)は、お金の専門家です。

家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、年金制度など幅広い知識をもとに、ファイナンシャル・プランニングを立てられるようになります。

就活で評価される

FP技能士は、「ファイナンシャル・プランナー」を名乗れる名称独占資格です。

2019年1月に日本FP協会が実施した「金融機関等におけるFP資格活用度調査」で、全国の金融業界534社に「就職前にFPの資格を保有している学生と保有していない学生を比較した場合、資格を保有している学生をどのように評価するか」というアンケートを取っています。その結果、約7割の企業が「FPの資格を保有している学生を評価する」と回答。100〜299人規模では、「8割」の法人が評価すると答えています。

(引用元:アガルート公式HP)

日本FP協会が全国の金融機関に対して実施した調査でも、就職前にFP資格を取得している学生を評価すると回答した企業が7割を超えました。

せっかく資格を取るなら就活で活かせる資格がいいという学生は、挑戦してみる価値のある資格です。

金融系以外なら3級で十分

FP技能士資格は3級から1級まであります。

就活に役立てるには、何級まで取得すればよいのだろうと思われるかもしれません。

金融系と関係ない企業であれば、3級で十分でしょう。

(引用元:アガルート公式HP)

アガルートによると、金融と関係ない企業であれば、FP3級を持っていれば、十分に評価の対象となるようです。

ただし、金融業界を希望する場合は、FP3級取得後に2級の取得も目指すようにしましょう。

そうすれば、実務をこなせるレベルのスキルを身につけていることの証明になり、アピールポイントして有効です。

3級は独学でも可能

FP3級であれば、基礎知識がない方でも独学で合格を狙えます。

FP3級は独学でも十分に可能でしょう。ファイナンシャルプランナー3級は、FP資格の中で最初に学ぶ入門レベルです。合格率も40~80%と高く、国家試験の中でも簡単な方の試験だと言えます。

(引用元:アガルート公式HP)

FP3級の学習目安時間は80〜150時間です。

ファイナンシャルプランナー(FP)3級の試験に合格するために必要な勉強時間は、80〜150時間程度が目安となります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

1日2時間勉強すれば、2〜3ヶ月の学習期間が必要になります。

独学で学習することに決めたら、無理のない学習計画を立て、毎日継続して学習することが大切です。

3級の合格率は40〜80%と高く、国家試験の中でも比較的簡単な試験といえます。

国家資格を持っているというのは、就活の際に武器となりますから、それをモチベーションに学習を進めていくと良いでしょう。

なお、FP3級合格のために必要な勉強時間に関して、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)

(引用元:MOS公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | プロジェクト形式 |

| 試験日 | 全国一斉試験:月1〜2回 随時試験:毎日 |

| 受験料 | 一般レベル(スペシャリスト) 通常:10,780円(税込) 学割:8,580円(税込) 上級レベル(エキスパート) 通常:12,980円(税込) 学割:10,780円(税込) |

| 学習目安時間 | 一般レベル(スペシャリスト):20〜80時間 上級レベル(エキスパート):50〜80時間 |

| 合格率 | 一般レベル(スペシャリスト):80% 上級レベル(エキスパート):60% |

| 独学は可能か | 一般レベル(スペシャリスト):可能 上級レベル(エキスパート):可能 |

| 関連記事 | ・MOS 過去問 ・MOS 難易度 ・MOS 勉強時間 ・MOS 勉強方法 ・MOS 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)は、WordやExcel、PowerPointといったオフィスツールのスキルを証明する資格です。

就職に有利

世界中で信頼される国際資格です。

多くの企業がパソコンのOSにマイクロソフト社のWindowsを導入しているため、どの企業でも必要とされる汎用性の高い資格といえます。

株式会社リンクアカデミーが企業の経営者・管理職・総務担当者に対して行なった「新入社員に入社時点で身につけておいてほしいスキル」の調査で、パソコンスキルは第2位でした。

つまり、パソコンスキルが証明できるMOSを取得しておくと、就活の際の武器となること間違いありません。

独学でも取得しやすい

MOS資格の合格率は公表されていませんが、おおよそ70~80%といわれています。

一般レベルと上級レベルがあり、レベル別に見ると、一般レベル(スペシャリスト)は約80%、より難しいとされる上級レベル(エキスパート)は約60%です。

MOSの資格は、基礎的なことをしっかりと勉強して出題傾向などを把握しておけば、独学での取得も可能な資格です。特に、難易度が比較的低い一般レベル(アソシエイト/スペシャリスト)であれば、独学でも比較的取得しやすいといえます。

(引用元:ユーキャン公式HP)

合格率が高く、基礎的なことをしっかりと勉強して出題傾向などを把握しておけば、独学でも比較的取得しやすい資格です。

学習期間は約1ヶ月

MOS資格を取得するために必要な勉強時間は、初心者が一般レベル(スペシャリスト)を目指す場合で1日2~3時間です。

毎日続ければ、1ヶ月程度で取得できるでしょう。

ただし、独学で合格するには出題範囲や学習のポイントなどをきちんと押さえておかなければなりません。

MOSの独学での勉強方法やおすすめのサイト、テキストなどに関する詳細情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

ITパスポート

(引用元:ITパスポート試験公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 四肢択一式 |

| 試験日 | 随時(CBT方式) |

| 受験料 | 7,500円(税込) |

| 学習目安時間 | 130〜180時間 |

| 合格率 | 50%以上 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・ITパスポート メリット ・ITパスポート 独学 ・ITパスポート 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

ITの基礎知識を証明できる経済産業省認定の国家資格です。

重宝される人材になれる

さまざまな職種や業務で必要になる、ITに関する知識やリテラシーについての基礎的な情報を幅広く学ぶ、ITの入門レベルの資格といえます。

試験勉強を通して、ITに関する知識だけでなく、ITを活用することを前提として企業活動、経営戦略、会計や法務など多岐にわたる分野の基礎知識を身につけることが可能です。

そのため、どの分野へ進むとしても、ITに関する基礎知識を持っている人材として重宝されます。

合格率50%以上

ITパスポートの試験は、ITに関わる仕事の経験がなくても、誰でも受験可能です。

合格率は平均して50%以上と、2人に1人は合格している比較的難易度の易しい国家資格であるため、独学でも試験合格を目指せます。

独学でITパスポートに合格することは可能です。また、実際に独学で合格した人もいます。

(引用元:ユーキャン公式HP)

多くの企業で重宝される国家資格でありながら、合格率50%以上というのは見逃せません。

就活に役立つ資格を取得したい大学生は、ぜひ挑戦したい資格でしょう。

ただし、独学で合格するには多くのテキストの中から自分に最適なものを選び、モチベーションを保ってスケジュールを立てるなど、自己管理能力が必要となります。

ITパスポート合格を独学で目指すための学習方法などを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

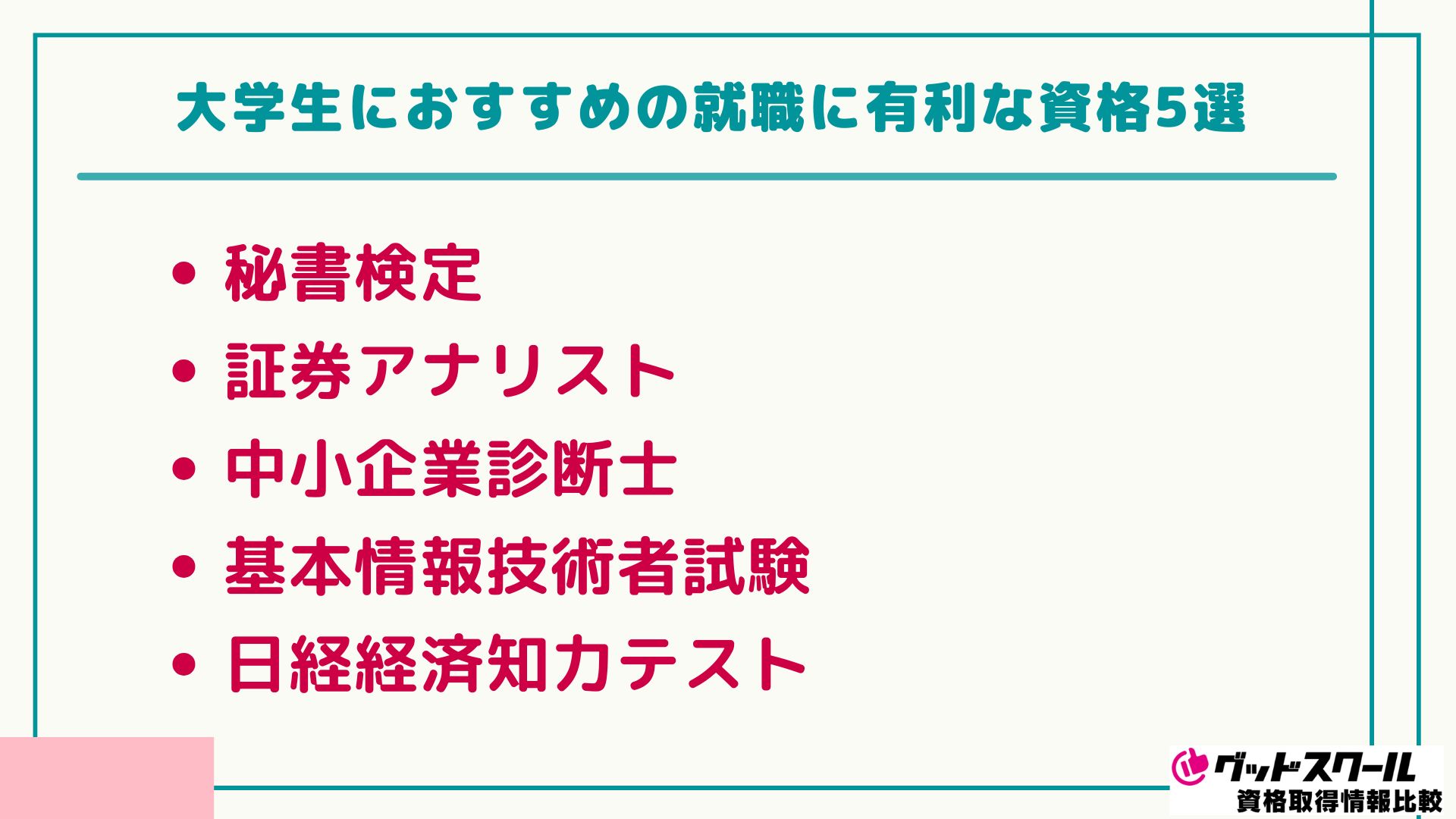

大学生におすすめの就職に有利な資格5選

| 大学生におすすめの就職に有利な資格5選 |

| ・秘書検定 ・証券アナリスト ・中小企業診断士 ・基本情報技術者試験 ・日経経済知力テスト |

せっかく資格を取得するなら就職に有利な資格を取得したいという大学生も多いことでしょう。

秘書検定は、ビジネスマナーの幅広い知識を身につけていることの証明となる資格です。

就職活動で有利。どのような職種でも歓迎されるでしょう。また、丁寧で気配りができると相手に好印象を与えることができます。

(引用元:ユーキャン公式HP)

秘書検定を通してビジネスマナーを学んでおけば、就活ではどの職種でも歓迎されますし、社会人としてのマナーを身につけられるので、良好な人間関係を築くのに役立ちます。

履歴書に書けるのは秘書検定3級からですが、一般的に就活で評価されるのは、秘書検定2級以上といわれています。

就活でより優位に立つために、まずは3級から始めて、できるだけ上位の級の取得を目指していくことをおすすめします。

そのほか、証券アナリストや中小企業診断士、基本情報技術者、日経経済知力テストなども就活で有利になる資格・テストです。

これらの資格は業界や業種を問わず役立つ資格ですので、まだ進みたい進路が決まっていないものの、就活のために何かしたいという大学生は、ぜひ取得を検討してみましょう。

- 秘書検定の通信講座の記事はこちら

- 中小企業診断士の通信講座の記事はこちら

秘書検定

(引用元:ビジネス系検定公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | ビジネス系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | マークシート式・記述式 準1級・1級は2次試験で面接 |

| 試験日 | 3級・2級:CBT方式で随時受験可能 準1級・1級:年3回 |

| 受験料 | 3級:3,800円(税込) 2級:5,200円(税込) 準1級:6,500円(税込) 1級:7,800円(税込) |

| 学習目安時間 | 3級・2級:約30時間 |

| 合格率 | 3級:約71%・2級:約55%・準1級:約39%・1級:約26% |

| 独学は可能か | 3級・2級:可能 準1級・1級:難しい |

| 関連記事 | ・秘書検定 難易度 ・秘書検定 独学 ・秘書検定 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

秘書検定は、ビジネスマナーの基本である電話応対や来客応対、慶弔ルールなどの幅広い知識を身につけていることの証明となる資格です。

どの分野の就職にも有利

秘書検定試験の学習を通して身につけられるビジネスマナーの知識は、どの分野に進むとしても役立ちます。

就職活動で有利。どのような職種でも歓迎されるでしょう。また、丁寧で気配りができると相手に好印象を与えることができます。

(引用元:ユーキャン公式HP)

ビジネスマナーを学んでおけば、就活はもちろんのこと、社会人としてのマナーを身につけられるので、さまざまな場面で良好な人間関係を築くのに役立ちます。

就活で評価されるのは2級以上

秘書検定には、3級・2級・準1級・1級の4段階の等級があります。

合格率は、3級約71%、2級約55%、準1級約39%、1級約26%となっており、等級が上がるごとに試験の難易度は高くなります。

履歴書に書けるのは3級からですが、就活においては一般的に評価の対象となるのは2級以上です。

準1級以上はさらに高い評価

準1級からは試験内容に面接が加わるため、知識だけでなく、それを実践できることの証明になります。

また、準1級からは難易度が上がり、合格率も低いので、企業からの評価はさらに高くなることが期待できます。

就活において面接での身だしなみや立ち振る舞いは、第一印象として直接合否に影響するため、学んでいて損のない資格といえるでしょう。

秘書検定を独学で目指すための学習方法や勉強時間などを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

証券アナリスト

(引用元:日本証券アナリスト協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 金融系 |

| 受験資格 | 指定の講座を修了すれば誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 第1次レベル試験・第2次レベル試験の2段階選抜 科目Ⅰ・科目Ⅱ・科目Ⅲ合格後、第2次レベルへ進める |

| 試験日 | 春期・秋季の年2回 |

| 受験料 | 第1次レベル試験:科目Ⅰ 7,000円(税込)・科目Ⅱ 3,500円(税込)・科目Ⅲ 3,500円(税込) 第2次レベル試験:16,500円(税込) |

| 学習目安時間 | 約200時間 |

| 合格率 | 50%前後 |

| 独学は可能か | 指定講座受講が必須 |

| 関連記事 | 証券アナリスト 難易度 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

証券アナリストは、証券投資・企業評価のプロフェッショナルです。

就活のアピール材料になる

金融業界だけでなく、一般事業会社でもスキルを活かせます。

教育講座では「経済学」「財務」「ファイナンス」「マーケティング」などの各分野の基礎知識が体系的に学べるため、就職する企業の選択肢が幅広いのも大きなメリットです。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

就職活動においては、証券アナリストを取得するまでの過程で身につけた面接先の企業で活かせるナレッジ・スキルを、どのように役立てたいのかをアピールできるようにしておくとよいでしょう。

自己アピールの書面や面接の際には、どの分野でどのような仕事をしたいのかを自身のスキルと共に積極的にアピールしましょう。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

金融業界への就職を希望している場合、すでに証券アナリスト試験に合格していることでほかの就活生と差をつけられます。

指定講座の受講が必須

証券アナリスト試験の受験には、公益社団法人日本証券アナリスト協会実施の講座を受講する必要があります。

講座料金は、第1次レベル講座が66,000円(税込)、第2次レベル講座が57,000円(税込)です。

講座受講が終了していれば、年齢や経歴などの受験資格は設定されていないため、誰でも受験できます。

学習目安時間は約200時間

証券アナリストの試験合格に必要な学習目安時間は、200時間程度です。

証券アナリストの資格取得に必要な勉強時間は、200時間程度です。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

平日に1時間ずつ、週末に5時間ずつ勉強したとして、3~4ヶ月の学習期間が必要です。

合格率は50%前後と、受験者の2人に1人は合格できるため、合格率の高い試験といえます。

1次と2次を合わせた合格率の目安としては、約50%と覚えておくとよいでしょう。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

試験には第1次試験(入門レベル)と第2次試験(応用レベル)があります。

両方の試験に合格した上で、3年間の実務経験のある人が証券アナリストの有資格者として認定を受けることが可能です。

「検定会員補」免除制度

しかし、学生は実務経験がないため、満25歳になるまでの間CMA(証券アナリスト)並みのサービスが受けられ、名刺等での称号使用が可能となる「検定会員補」の登録料と登録継続費が免除される制度があります。

第2次試験に合格していれば、検定会員補として名刺に記載することも可能です。

証券アナリスト第1次試験または第2次試験に合格することは、就職活動に際しても、知識・能力・学習意欲をアピールできる有力な実績となるでしょう。

(引用元:日本証券アナリスト協会公式HP)

そのため、大学在学中に第2次試験までの合格を目指す学生は少なくありません。

証券アナリストの難易度について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

中小企業診断士

(引用元:J-SMECA公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 労務系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 1次試験:筆記試験 2次試験:筆記試験、口述試験 |

| 試験日 | 1次試験:筆記(8月) 2次試験:筆記(10月)、口述(12月) |

| 受験料 | 1次試験:14,500円(税込) 2次試験:17,800円(税込) |

| 学習目安時間 | 800〜1,000時間 |

| 合格率 | 4〜7% |

| 独学は可能か | 非常に難しい |

| 関連記事 | ・中小企業診断士 独学 ・中小企業診断士 難易度 ・中小企業診断士 勉強時間 ・中小企業診断士 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

中小企業診断士は、国内唯一の国家資格としての経営コンサルタント資格です。

業界・業種を問わず活用できる

経営に関する本格的な知識を持っていることの証明になります。

経営は企業には欠かせない要素なため、業界や業種を問わず活用できる資格といえます。

大学在学中に資格を取得していることで、優秀な人材であることを対外的に示すことが可能です。

希少価値の高い人材になれる

中小企業診断協会が発表してい令和4年の勤務先別、中小企業診断士2次試験の合格者1,625人のうち、学生は27人だけでした。

| 勤務先別 | 申込者数(人) | 合格者数(人) |

| 経営コンサルタント自営業 | 110 | 14 |

| 税理士・公認会計士等自営業 | 278 | 47 |

| 上記以外の自営業 | 199 | 32 |

| 経営コンサルタント事業所等勤務 | 229 | 39 |

| 民間企業勤務 | 5,793 | 1,086 |

| 政府系金融機関勤務 | 192 | 37 |

| 政府系以外の金融機関勤務 | 850 | 173 |

| 中小企業支援機関 | 124 | 16 |

| 独立行政法人・公益法人等勤務 | 114 | 20 |

| 公務員 | 361 | 63 |

| 研究・教育 | 37 | 5 |

| 学生 | 166 | 27 |

| その他(無職含む) | 657 | 66 |

| 合計 | 9,110 | 1,625 |

つまり、大学生のうちに中小企業診断士の資格を取得できている人は少ないため、希少性が高く、ほかの就活生と差をつけられます。

中小企業診断士は、大学生で取得している人が少ない資格の1つです。大学生が資格を取得していると、希少性が高く、就活で目立つという点もメリットです。

(引用元:スタディング公式HP)

就職活動でほかの就活生と差をつけられる資格を探している方は、挑戦してみる価値のなる資格です。

学習目安時間は1,000時間

中小企業診断士試験の合格に必要な勉強時間の目安は約1,000時間といわれています。

中小企業診断士の勉強時間は、おおよそ1,000時間必要だと言われています。7科目ある1次試験とアウトプットが中心となる2次試験があり、勉強する範囲が多岐に渡ることがその理由です。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

中小企業診断士の仕事は、中小企業のさまざまな経営課題に対応する必要があるため、幅広い分野の知識が問われ、試験の出題範囲も多岐にわたることから、学習目安時間は長めです。

また、中小企業診断士試験の最終的な合格率は4〜7%と非常に低く、難関資格といえるでしょう。

独学で合格を目指すのも不可能ではありませんが、効率的に学習を進めたい方には通信講座の活用をおすすめします。

なお、中小企業診断士の通信講座に関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。

基本情報技術者試験

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 多肢選択式 |

| 試験日 | CBT方式で随時受験可能 |

| 受験料 | 7,500円(税込) |

| 学習目安時間 | 初学者で約200時間 |

| 合格率 | 20〜30% |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・基本情報技術者試験 独学 ・基本情報技術者試験 難易度 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

ITエンジニアとしての基本スキル全般を一通り学べる国家試験です。

就活で武器になる

基本情報技術者試験は、ITエンジニア(システムエンジニア・ネットワークエンジニア・サーバーエンジニア・プログラマー)として働きたいと思っている学生にとって、武器となる資格です。

基本情報技術者試験をクリアすることは、エンジニアとして企業で働くための第一歩といえます。この試験に合格していることは、ITに関連する基本的な知識・技術を身につけていることの証明となるためです。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

資格を持っていることで、高度IT技術者として必須の基本知識と技能を持っており、さらに実践スキルを蓄えた人材であることを証明できます。

基本情報技術者試験にはIT系企業に新卒入社後1~3年以内に身につけるべき内容が出題されているといわれています。…つまり、学生のうちに取得しておけばすでに新卒採用者に求められる知識を持っているというアピールポイントになります。

(引用元:スタディング公式HP)

在学中に基本情報技術者試験に合格していれば、基本知識があるため、入社後に仕事を覚えるスピードにも差が出ます。

即戦力となる人材として評価してもらいやすくなるでしょう。

初学者で学習目安時間が200時間

文系の学生などIT初心者が基本情報技術者試験の合格を目指す場合の勉強目安時間は200時間ほどです。

一方で、すでにITに関する知識をある人は50時間前後の勉強時間でも合格を目指せます。

基本情報技術者試験の合格に必要な勉強時間は、200時間程度が目安といわれています。ただし、これはITの基礎知識がない場合の目安です。すでにIT業界で働いていたり、情報系の学校や学部で勉強していたりするなど、基礎的な知識を持っている人の勉強時間の目安50時間程度です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

合格率は20〜30%となっており、難易度はやや低めの試験です。

ただし、出題範囲が広いため、計画的な学習が必要となります。

なお、基本情報技術者試験に独学で挑戦する際の勉強法やおすすめの参考書などに関する詳しい情報は、こちらの記事をご覧ください。

日経経済知力テスト

(引用元:日経ビジネススクール公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | ビジネス系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 四肢択一の選択式 |

| 試験日 | CBT方式:随時受験可能 全国一斉テスト:年1回 |

| 受験料 | CBT方式:6,600円(税込) 全国一斉テスト:5,500円(税込) |

| 学習目安時間 | 約20時間 |

| 合格率 | 合格基準はなく、成績がスコアで表示 上限は1,000点 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ー |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

日経経済知力テスト(日経TEST)は、ビジネスを遂行するのに必要な経済知識と、それを仕事に応用する考える力という二つの要素で構成されており、経済知力を客観的に測り、スコアで示すテストです。

5つの評価軸

日経TESTでは、基礎知識・実践知識・視野の広さ・知識を知恵にする力・知恵を活用する力の5つの力を評価軸としています。

そのため、ただ情報や知識を習得するだけでは、高スコアに達することはできません。

情報や知識だけでなく、得た情報を選別・整理・加工したうえで、ビジネスに活用するための考える力を評価します。

視点の鋭さや視点の広さなどが大切な評価のポイントです。

時事問題対策になる

ビジネスに必要な幅広い知識と汎用スキルを評価するために、経営環境、企業戦略、会計・財務、法務・人事、マーケティング・販売、生産・テクノロジーの6つの多様なジャンルから出題されます。

日本経済新聞社が報じている最新ニュースだけでなく、グローバルな「生きた経済」を題材して幅広い範囲から出題されるため、受験することで、就職試験での時事問題対策になります。

また、面接時に時事問題を聞かれたときにも役立つでしょう。

テストを受験することでご自身の経済知力がビジネス社会でどの水準にあるのか、過去の自分と比べどの程度“成長”したのか、どんなビジネスの分野・職種が自分に向いているのか、などを具体的な数値として把握することができます。

(引用元:日経ビジネススクール公式HP)

現在の自分の実力を測定し、具体的な数値として把握できるのは、自分を客観的に評価できるため、就活生にとって強みとなるでしょう。

さらに、社会人として必要なビジネスに関する知識が身につき、ニュースに対する感度が強くなるため、就活生におすすめのテストです。

注目度の高いテスト

日本経済新聞社が主催しているテストのため、注目度が上がってきているテストです。

結果は1,000点満点の「経済知力スコア」で評価されます。

スコアによるスキルの目安は以下の通りです。

| スコア | ビジネススキル |

| 700〜 | 幅広い視野と高い知的能力を持った、高度なナレッジワーカー。卓越したビジネスリーダーに成長できる可能性を持つ。 |

| 600〜700 | 企業人として必要な知識と知的能力をバランスよく備えた、状況対応力の高い人材。ビジネスリーダーとしての資質を有する。 |

| 400〜600 | 日常のビジネス活動を着実にこなせる実務遂行力を備えた人材。複雑・高度な問題への対応力の強化がカギ。 |

| 〜400 | 発展途上の人材。知識を十分に蓄積するなど、今後の研鑽が求められる。 |

(引用元:日経ビジネススクール公式HP)

スコアの目安は、700点以上で、卓越したビジネスリーダーに成長できる可能性を持っているレベルです。

400〜600点で、日常のビジネス活動を着実にこなすことのできる、実務遂行力を備えた人材であることが証明されます。

受験者全体の平均スコアは501です。経済情報についての関心があまり高くない方や初学者が目指すスコアとしては、まずは500が一定のラインとなります。

(引用元:日経ビジネススクール公式HP)

したがって、ほかの就活生と差をつけたい大学生が受験する場合は、「550点」が目標の目安となるでしょう。

就活する上で、自分に向いている分野や職種を見極めるのは重要なことです。

日経TESTを通じて、自己分析ができ、就活を成功へと導けます。

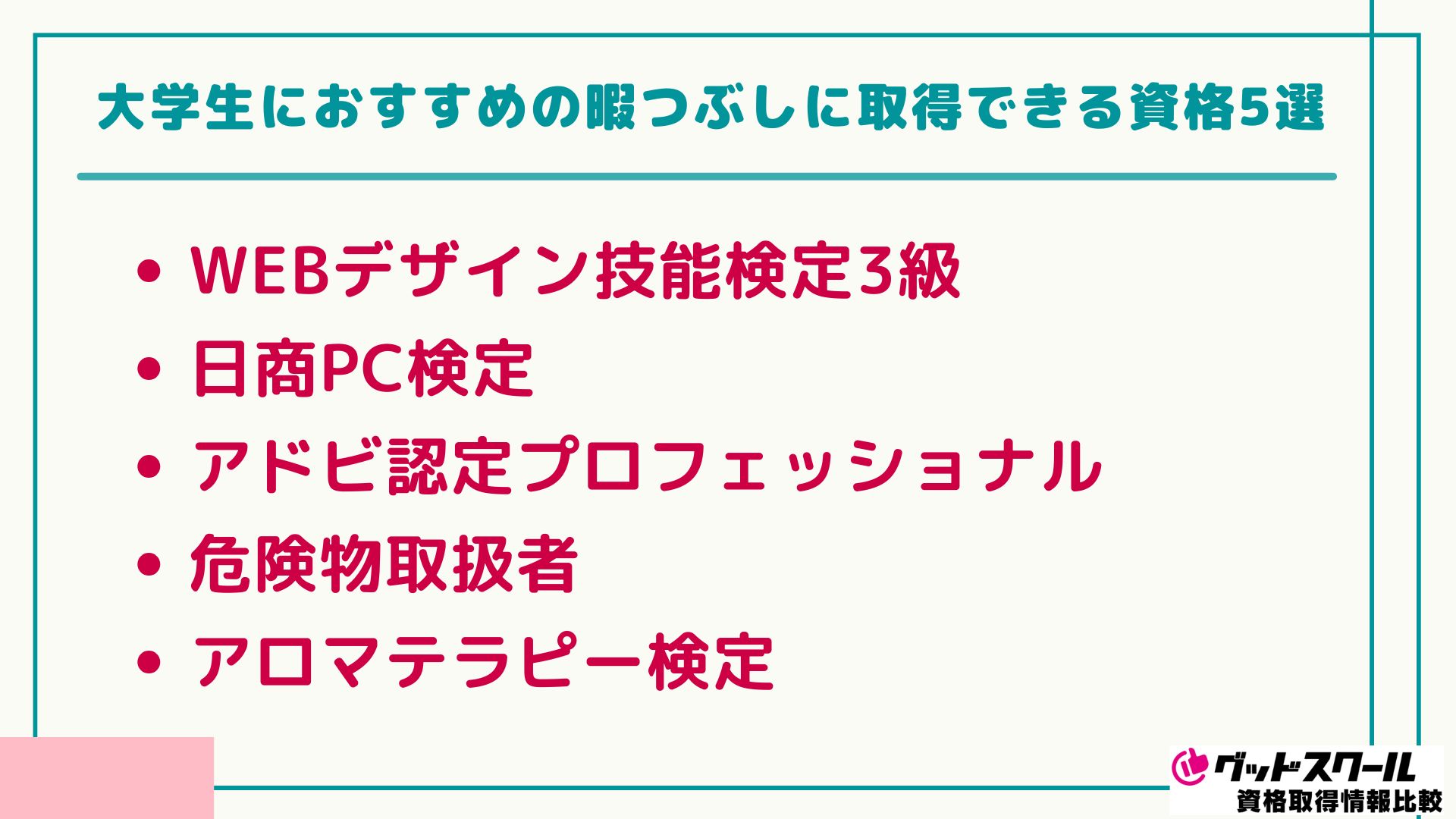

大学生におすすめの暇つぶしに取得できる資格5選

| 大学生におすすめの暇つぶしに取得できる資格5選 |

| ・WEBデザイン技能検定3級 ・日商PC検定 ・アドビ認定プロフェッショナル ・危険物取扱者 ・アロマテラピー検定 |

大学生が暇つぶしに取得するのにおすすめの資格は、学習目安時間が100時間以下で取得できる難易度の資格です。

WEBデザイン技能検定は、幅広い知識を必要とするWEBデザインの分野における技能を公証する、国内唯一の国家資格です。

3級は学科試験と実技試験があり、学習時間の目安は30〜50時間といわれています。

短時間の勉強で合格が目指せますが、国家資格のため就職活動の際に強みになります。

しかも、3級から「WEBデザイン技能士」を名乗ることも可能です。

WEB作成などに興味のある大学生は、暇つぶしに取得しておいて損のない資格といえるでしょう。

そのほか、日商PC検定、アドビ認定プロフェッショナル、危険物取扱者、アロマテラピー検定なども比較的短時間の学習で合格を目指せる、暇つぶしにちょうどいい資格です。

しかも、身につけた知識やスキルは、就活でのアピールポイントして使えたり、プライベートでも役立てられたりもします。

暇つぶしに資格を取得して、時間を有効活用するのはいかがでしょうか。

- 危険物取扱者の通信講座の記事はこちら

- アロマテラピーの通信講座の記事はこちら

WEBデザイン技能検定3級

(引用元:ウェブデザイン技能検定公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | ウェブの作成や運営に関する業務に従事している者及び従事しようとしている者 |

| 試験概要 | マークシート方式・課題選択方式 |

| 試験日 | 年4回:2・5・8・12月 |

| 受験料 | 学科:6,000円 (税込)/ 実技: 8,000円 (税込) |

| 学習目安時間 | 約30時間 |

| 合格率 | 60〜70% |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ー |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

WEBデザイン技能検定は、幅広い知識を必要とするWEBデザインの分野における技能を公証する、国内唯一の国家資格です。

難易度の低い国家資格

WEBデザイン技能検定には1級・2級・3級と3つの等級がありますが、3級でも国家資格であることに間違いありません。

3級の合格率は60〜70%と、国家資格の中では難易度の低い試験です。

3級は誰でも受検ができ、基本的な知識があれば合格できるレベルとなっています。

(引用元:デジタルハリウッド公式HP)

受験資格は、「ウェブの作成や運営に関する業務に従事している者及び従事しようとしている者」となっていますが、実質誰でも受験可能です。

国家資格のため就職活動の際に強みの一つになります。

3級でも「WEBデザイン技能士」

(引用元:ウェブデザイン技能検定公式HP)

WEBデザイン技能士は国家資格なので、3級からでも履歴書に書けて、意欲や一定の知識を持っていることをアピールできます。

しかも、3級を取得すれば、WEBデザイン技能士として名乗ることも可能です。

短期間の学習で取得できる

試験は2月・5月・8月・12月に、年4回実施されています。

学科試験と実技試験があり、学習時間の目安は約30時間です。

ウェブデザイン技能検定3級は、約30時間の勉強時間で合格できると言われており、それほど難易度が高くない検定だとされています。

(引用元:テクノジョブサーチ公式HP)

短い学習時間で国家資格が取得できるため、暇つぶしにぜひ取得したい資格といえるでしょう。

日商PC検定

(引用元:日本商工会議所公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 文書作成・データ活用・プレゼン資料作成 Basicは文書作成・データ活用のみ |

| 試験日 | Basic〜2級:随時受験可能 1級:2月・10月の年2回 |

| 受験料 | Basic:4,200円(税込) 3級:5,240円(税込) 2級:7,330円(税込) 1級:10,480円(税込) |

| 学習目安時間 | 2級:30〜60時間 |

| 合格率 | Basic:75〜90% 3級:75〜80% 2級:65〜70% 1級:30~35% |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ー |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

日商PC検定は、一般財団法人日本商工会議所が主催する、PCスキルに関する実用的な認定試験です。

PC技能レベルを認定

PC技能各級のレベルは以下の通りです。

| 1級 | 企業実務に必要とされる実践的なIT・ネットワークの知識、スキルを有し、ネット社会のビジネススタイルを踏まえ、企業責任者(企業責任者を補佐する者)として、経営診断や意思決定をする(助言する)過程で利活用できる。 |

| 2級 | 企業実務に必要とされる実践的なIT・ネットワークの知識、スキルを有し、企業責任者(企業責任者を補佐する者)として、業務の効率・円滑化、業績向上を図るうえで利活用できる。 |

| 3級 | 企業実務に必要とされる基本的なIT・ネットワークの知識、スキルを有し、自己の業務に利活用できる。 |

| ベーシック | 基本的なワープロソフトや表計算ソフトの操作スキルを有し、企業実務に対応できる。 |

(引用元:日本商工会議所公式HP)

日商PC試験は、文書作成・データ活用・プレゼン資料作成の科目があり、1級、2級、3級、Basicの4つのレベルに分けられています。

Basicの試験は、文書作成とデータ活用のみです。

受験者のパソコンに関する知識と技術を評価し、そのレベルを認定するテストです。

3級は、企業実務に必要とされる基本的なIT知識・スキルを持っていることの証明になります。

2級は、実践レベルのスキルがあることの証明になります。

暇つぶしには2級までがおすすめ

合格率はBasicが75〜90%、3級が75〜80%、2級が65〜70%、1級は30~35%です。

オフィスソフトを使ったことのある人なら、Basicと3級は学習しなくても合格を狙えるでしょう。

日商PC検定3級、Basicは、仕事などでオフィスソフトを使用したことがあれば学習しなくても合格できる程度の難易度と言われます。日商PC検定2級は、数週間独学すれば合格できる難易度です。

(引用元:アガルート公式HP)

2級は、学習目安時間が30〜60時間といわれており、数週間独学すれば合格できる難易度です。

(日商PC検定2級の)勉強時間は一般的に30〜60時間程度が必要とされており、計画を立てて効果的な学習を行うことが大切です。

(引用元:テクノジョブリサーチ公式HP)

1級はほかの級に比較して難易度が高く、合格するにはしっかりと対策して、学習期間も確保する必要があります。

したがって、暇つぶしに取得するなら2級までがおすすめです。

日商PC検定の試験勉強を通して、時間がある時にPCスキルのおさらいをしておくとよいでしょう。

アドビ認定プロフェッショナル

(引用元:Adobe公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | ・選択形式 ・ドロップダウンリスト形式 ・クリック形式 ・ドラッグ&ドロップ形式 ・操作問題 |

| 試験日 | 希望する試験会場により異なる |

| 受験料 | 一般価格:10,780円(税込) 学割価格:8,580円(税込) |

| 学習目安時間 | 初心者で約100時間 |

| 合格率 | 非公開 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ー |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

アドビ認定プロフェッショナルは、30種類以上あるアドビ製品に対して一定の知識を持つことを認定する資格です。

国際資格がもらえる

開発元のアドビ株式会社が主催する資格で、合格すると海外でも通用する国際資格が付与されます。

また、学生であればアドビ認定プロフェッショナルの世界学生大会にもエントリーすることが可能です。

米国決勝戦の賞金は8,000ドル(約120万円)なので、挑戦してみるのもよいかもしれません。

学割制度がある

アドビ認定プロフェッショナルは、新人クリエイターや学生などに向けた、キャリアスタートに適した試験です。

基礎知識が問われ、入門としての立ち位置にあります。

大学生なら受験料が学割で2,200円引きになり、8,580円(税込)で受験可能です。

履歴書にも書ける

合格率は非公開ですが、目安の学習時間は初心者で100時間程度といわれています。

全くの初心者であれば約100時間は見積もっておくと良いでしょう。

(引用元:レバテックキャリア公式HP)

大学生は実務経験がないため、アドビ認定プロフェッショナルを取得しておくことで、履歴書に書いて、PhotoshopやIllustratorなどのデザインツールのスキルを持っていることを証明できます。

就活のアピールポイントして活用できるでしょう。

大学生が暇つぶしに受験して損のない資格といえます。

危険物取扱者

(引用元:消防試験研究センター公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 実務系 |

| 受験資格 | 甲種: ・大学などで化学に関する学科などを修めて卒業している ・大学などで15単位以上(化学に関する科目)修得している ・危険物乙種の資格を有している ・修士・博士の学位を有しており、化学に関する事項を専攻していた 乙種・丙種:誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 甲種・乙種:五肢択一式 丙種:四肢択一式 |

| 試験日 | 試験地により異なる |

| 受験料 | 甲種:7,200円 乙種:5,300円 丙種:4,200円 ※非課税 |

| 学習目安時間 | 甲種:70〜80時間 乙種:40〜60時間 丙種:20〜30時間 |

| 合格率 | 甲種:30%前後 乙種:第4類のみ30%前後、他は60~70% 丙種:50%前後 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・危険物取扱者 難易度 ・危険物取扱者 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

危険物取扱者は、危険物を取り扱うために必要な国家資格です。

種別により扱える危険物が異なる

危険物取扱者の試験は甲・乙・丙の3種類あり、種別によって取り扱える危険物が異なります。

危険物は第1〜6類に分けられていて、甲種であればすべての危険物の取り扱いが可能です。

一方で、乙種は第1〜6類のうち、試験に合格した類の危険物のみを取り扱えます。

危険物第4類は、引火性液体となっており、ガソリン、アルコール類、灯油、重油などが含まれるため、需要の高い資格です。

丙種は第4類の危険物のうち、限られたもののみ取り扱えます。

暇つぶしには乙・丙種がおすすめ

それぞれの合格率は、甲種30%前後、乙種は第4類のみ30%前後で、他は60~70%、丙種50%前後です。

勉強時間の目安は、甲種70〜80時間・乙種40〜60時間・丙種20〜30時間。危険物取扱者試験の全体の合格率は40%程度で、決して難関資格というわけではありません。

(引用元:フォーサイト公式HP)

勉強時間の目安は、甲種70〜80時間・乙種40〜60時間・丙種20〜30時間です。

ただし、甲種には受験資格が定められており、いずれかの資格を満たしていなければなりません。

暇つぶしに受験するなら、受験資格のない乙種か丙種がおすすめです。

丙種でもガソリンや灯油、軽油、重油なども取り扱えます。

忘れずに講習を受けよう

危険物取扱者の資格を活かして働く場合は、一定期間ごとに都道府県が行う講習に参加する必要があります。

危険物を取り扱う仕事に就いていない期間は、講習を受ける義務はありません。

なお、危険物取扱者試験の難易度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

アロマテラピー検定

(引用元:日本アロマ環境協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 趣味系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 選択回答式(香りテスト有) |

| 試験日 | 5月・11月の年2回 |

| 受験料 | 2級 6,600円(税込) 1級 6,600円(税込) |

| 学習目安時間 | 約1~3ヶ月 |

| 合格率 | 約90% |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | アロマテラピー 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

アロマテラピー検定は、精油の安全な使い方・香りが心身に影響を及ぼすメカニズム・精油のプロフィールなど、多方面からアロマテラピーについて学べる資格です。

実生活に役立つ資格

アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識を持った人材が必要とされるようになりました。

アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、仕事だけでなく自分や家族の体調管理など、さまざまな場面で植物の香りを役立てられるようになります。

約2ヶ月の学習期間

受験資格はないため、誰でも受験可能です。

第43~44回アロマテラピー検定の受験者アンケートによると、平均勉強時間は2ヶ月でした。

人によって勉強期間はさまざまですが、「約1~3カ月」という方が多いようです。空き時間を利用して勉強の計画を立ててみましょう。試験問題は公式テキストから出題され、その合格率は約90%。

(引用元:日本アロマ環境協会公式HP)

合格率は約90%と高く、少ない勉強時間でサクッと取れる資格でありながら、自分や家族の健康管理にも役立ち、仕事にも活かせる可能性のある資格です。

暇つぶしに何か資格を取ってみようと考えている方は、ぜひ挑戦してみてください。

文系の大学生が取るべき資格とは?

大学生と一言でいっても文系の大学生と理系の大学生では、取るべき資格が異なります。

文系の大学生は就活の際に、ライバルとの間で専攻した学部や分野による差が出にくいため、資格取得で差別化を狙えます。

就活に役立つ資格

あらゆる業界や業種で評価されやすい資格を取得しておけば、どのような分野に進むとして資格を就活の際の武器として使えるでしょう。

おすすめの就活に役立つ資格は、ファイナンシャルプランナー(FP技能士)や日商簿記検定、マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)です。

稼げる資格

あるいは、難易度は上がっても稼げる資格を取りたい大学生は、宅地建物取引士(宅建士)や行政書士、社会保険労務士(社労士)の資格取得がおすすめです。

いずれも収入アップや高収入が見込める資格であり、行政書士や社労士は将来的に独立開業も目指せます。

文系の大学生は、就活に役立つ資格や収入アップが見込める資格、独立開業を目指せる資格を取っておけば、将来への備えができるでしょう。

なお、文系の大学生におすすめの資格に関する詳しい情報は、こちらの記事をご覧ください。

文系の大学生が資格を取るメリット

| 文系の大学生が資格を取るメリット |

| ・就職活動でアピールできる ・就職後の収入アップが見込める ・将来的に独立開業しやすい |

文系の大学生が資格を取るメリットの一つは就職活動の際のアピールポイントになることです。

文系の場合、専攻した学部や分野ではほかの就活生との差が出にくいため、資格を取得しておくことで、ライバルに差をつけられます。

また、就職後も早期の昇進や出世を期待できたり、資格手当を支給してもらえたりと、収入アップにもつながるでしょう。

取得した資格によっては、将来的に独立開業もできるため、ワークライフバランスを調整し、自分の望むライフスタイルを実現しやすくなります。

大学生のうちに自分が希望する働き方を考え、それを実現するための手段として資格をうまく活用するとよいでしょう。

就職活動でアピールできる

文系の大学生が学ぶ専攻分野は、理系の大学生の専攻分野ほど専門性が高くなく、特に就活においてはその学部や学科が大きなプラスとはなりにくいため、就職活動でアピールできる武器が必要となります。

そこで、文系の大学生におすすめなのが、資格の取得です。

エントリーシートの時点でライバルと差をつけたい場合、資格は有利に働く可能性があります。

出身学部による特徴や差が出にくい文系の学生は、理系の学生以上に就活では「人間性」や「将来性」をチェックされます。こういった状況で資格を取得しているということが有利に働く可能性があります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

資格を取得しているということは、目標に向かって努力できる人材であることを示します。

また、将来のことを考えて、計画し行動できる人であるという評価にもつながるでしょう。

取得する資格を選ぶ際は、ほかの就活生と差別化できる資格を意識することが大切です。

就職後の収入アップが見込める

文系の大学生が在学中に資格を取得しておくことのほかのメリットは、就職後の収入アップが見込めることです。

企業は、新入社員が入社すると、新人教育に多くの時間や予算を割きます。

しかし、入社前に必要な知識やスキルを身につけているなら、新人教育に割く労力が大幅に抑えられ、即戦力として活躍できます。

そうすれば、自然に昇進や出世のスピードも早くなることが期待できるでしょう。

資格を持っていることで重要な仕事を任されるなど、昇進や出世が早くなる可能性があります。そこまでは見込めなくとも、単純に資格を持っていることで、資格手当が支給される可能性もあります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

また、資格をもっていることで、資格手当が支給されることもあります。

たとえ月々数千円だったとしても、年収にすると数万円の差となりますし、月々数万円もらえれば、年収にすると10万円を超える収入アップです。

入社を希望する業界で必要とされている資格を把握し、大学在学中の取得を目標にしましょう。

将来的に独立開業しやすい

独立開業が可能な難関資格も、長期休暇など比較的自由な時間が多い大学在学中に資格を取得しておくと、将来の働き方の選択肢が広がります。

単に就職してサラリーマンとして定年を迎えるという選択肢だけではなく、いろいろな経験をステップとし、将来どのように働きたいのか、どのような生活をしたいのかがイメージしやすくなるでしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

多くの企業で働き方改革が進み、個々の働き方の自由度が広がっています。

だからこそ、大学生のうちにどのように働くか、どのように人生を充実させるかを前もって考えておくことが大切です。

自分の望むライフスタイルを実現し、いつどのように働き、プライベートをどのように充実させるかを考えておきましょう。

独立開業するなら、仕事が自分の裁量にかかっている分リスクはありますが、ワークライフバランスを自分で調整しやすいメリットがあります。

そして、独立開業は、資格を取得しているからこそ可能な選択肢の一つです。

将来、より自由な働き方をしたいと考えている文系の大学生は、大学在学中に独立開業も可能な資格取得を目指すことをおすすめします。

なお、文系の大学生におすすめの資格に関する詳しい情報は、こちらの記事をご覧ください。

文系の大学生におすすめの就活に役立つ資格

| 文系の大学生におすすめの就活に役立つ資格 |

| ・ファイナンシャルプランナー(FP技能士) ・日商簿記検定 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) |

文系の大学生は、専攻分野や学部で就職活動の際にライバルとの差がつきにくいため、資格を取得しておくことで就活を有利に進めやすくなります。

おすすめの就活に役立つ資格は、ファイナンシャルプランナー(FP技能士)や日商簿記検定、マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)です。

FP技能士の資格があれば金融業界だけでなく、人事や総務などの仕事でもその知識を活かせます。

簿記の帳簿をつけるスキルは、業界を問わずすべての企業で必要とされているため、就職先の選択肢も豊富です。

また、MOSで証明されるパソコンスキルも、多くの企業で評価のポイントとなります。

これらの資格はどの業界や職種でも必要とされている資格なので、まだ進路が定まっていないという大学生でも、就活に向けて勉強を始めやすいでしょう。

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)

(引用元:日本FP協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 金融系 |

| 受験資格 | 3級:FP業務に従事しているまたは従事しようとしている人 2級:下記のいずれかに該当する人 ・3級FP技能士を取得した人 ・民間資格AFP認定研修を修了した人 ・FP業務で2年以上の実務経験がある人 ・厚生労働省認定金融渉外技能審査3級に合格した人 |

| 試験概要 | 3級 学科:筆記(マークシート形式)・〇×式・三答択一式 実技:筆記(マークシート形式)・三答択一式 2級 学科:筆記(マークシート形式)・四答択一式 実技:筆記(記述式) |

| 試験日 | 3級:随時(CBT試験) 2級:1月・5月・9月 |

| 受験料 | 3級 日本FP協会:4,000円(税込) 金融財政事情研究会(金財):4,000円(税込) 2級 日本FP協会:5,700円(税込) 金融財政事情研究会(金財):6,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 3級:80~150時間 2級:150〜300時間 |

| 合格率 | 3級:70%前後 2級:25〜30% |

| 独学は可能か | 3級:可能 2級:やや難しい |

| 関連記事 | ・FP 難易度 ・FP3級 実技 ・FP2級 独学 ・FP3級 勉強時間 ・FP2級 勉強時間 ・FP 通信講座 ・FP2級 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)は、お金の専門家です。

「ファイナンシャル・プランナー」を名乗れる名称独占資格で、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、年金制度など幅広い知識をもとに、ファイナンシャル・プランニングを立てられるようになります。

2019年1月に日本FP協会が、全国の金融業界534社にアンケートを取ったところ、約7割の企業が「就職前にFPの資格を保有している学生を評価する」と回答しました。

ファイナンシャルプランナーのお金に関する知識は、幅広い業界や職種で役立ち、金融業界だけでなく、人事や総務などで働きたい方にもおすすめの資格です。

仕事でも活用できるという点を考えると、2級以上の取得を推奨。2級の資格があれば、保険会社やコンサルティング会社などでも活用しやすい資格となります。FP2級の資格には受験資格があり、大学在学中に2級受験と考えた場合、FP3級の資格取得などが必要になりますので、計画的に勉強を進めるようにしましょう。

金融業界を希望する大学生は、大学在学中に2級まで取得おくことをおすすめします。

ただし、FP2級受験のためには「3級FP技能士を取得した人」などの受験資格があるため、まずは誰でも受験可能なFP3級取得後に、2級の取得も目指すとよいでしょう。

なお、FP技能士の勉強をするうえで、おすすめの通信講座について詳しい情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

日商簿記検定

(引用元:日本商工会議所公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 金融系 |

| 受験資格 | 3級:誰でも受験可能 2級:誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 3級:選択式+入力式 2級:選択式+入力式 |

| 試験日 | 統一試験:2月・6月・11月 CBT試験:随時 |

| 受験料 | 3級:3,300円(税込) 2級:5,500円(税込) (※いずれも別途事務手数料550円) |

| 学習目安時間 | 3級:50~100時間 2級:100〜200時間 |

| 合格率 | 3級:30〜50% 2級:20%前後 |

| 独学は可能か | 3級:可能 2級:やや難しい |

| 関連記事 | ・簿記3級 難易度 ・簿記2級 難易度 ・簿記3級 独学 ・簿記2級 独学 ・簿記2級 勉強時間 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

日商簿記は、帳簿をつけるスキルの証明となる資格で、企業の規模に関わらず経済活動する上で欠かせないスキルといえます。

資格取得により、企業の営業成績や財政の状態を把握する力を身につけることが可能です。

簿記のスキルは汎用性が高く、どの分野の企業でも活用できるため、就職活動の際にアピールポイントして使えます。

文系の大学生の方におすすめしたいのは2級以上。受験資格はないので、いきなり2級から挑戦することができます。

(引用元:フォーサイト公式HP)

フォーサイトでは、文系の大学生に日商簿記2級以上の取得をおすすめしています。

簿記2級は商業簿記の知識に加えて、工業簿記の知識も持っていることを証明できるため、業種を問わずすべての企業で活用できる資格です。

デスクワークの職種を希望する大学生は、取っておいて損はありません。

なお、日商簿記の勉強をするうえで、おすすめの通信講座について詳しい情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)

(引用元:MOS公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | プロジェクト形式 |

| 試験日 | 全国一斉試験:月1〜2回 随時試験:毎日 |

| 受験料 | 一般レベル(スペシャリスト) 通常:10,780円(税込) 学割:8,580円(税込) 上級レベル(エキスパート) 通常:12,980円(税込) 学割:10,780円(税込) |

| 学習目安時間 | 一般レベル(スペシャリスト):20〜80時間 上級レベル(エキスパート):50〜80時間 |

| 合格率 | 一般レベル(スペシャリスト):80% 上級レベル(エキスパート):60% |

| 独学は可能か | 一般レベル(スペシャリスト):可能 上級レベル(エキスパート):可能 |

| 関連記事 | ・MOS 過去問 ・MOS 難易度 ・MOS 勉強時間 ・MOS 勉強方法 ・MOS 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)は、WordやExcel、PowerPointといったMicrosoft社のオフィスツールのスキルを証明する、全世界で通用する国際資格です。

受験料には学割あり、取得するなら大学在学中ならお得に受験できます。

株式会社リンクアカデミーが行った「若手社員のスキルと課題」調査によると、企業の経営者、管理職、人事・総務担当者に聞いた「新入社員に入社時点で身につけておいてほしいこと」では「パソコンスキル」が「ビジネスマナー」に次いで2位となっており、その割合は50%を超えています。

(引用元:MOS公式HP)

株式会社リンクアカデミーが企業の経営者・管理職・総務担当者に対して行なった「新入社員に入社時点で身につけておいてほしいスキル」の調査で、パソコンスキルは第2位でした。

しかもその割合は50%を超えていたということで、多くの企業でパソコンスキルが評価されていることがわかります。

したがって、パソコンスキルが証明できるMOSを取得しておくと、就活の際の武器となること間違いありません。

MOS対策の通信講座を探している方は、こちらの記事で詳細情報をご確認ください。

文系の大学生におすすめの稼げる資格

| 文系の大学生におすすめの稼げる資格 |

| ・宅地建物取引士(宅建士) ・行政書士 ・社会保険労務士(社労士) |

文系の大学生におすすめの稼げる資格は、宅地建物取引士(宅建士)や行政書士、社会保険労務士(社労士)です。

宅建士は、独占業務があり、宅地建物取引業者は従業員5名につき1名の宅建士の設置が義務づけられているため、需要の高く、多くの企業で資格手当が支給されます。

また、行政書士や社労士は独立開業が可能な資格なので、独立後は働き方によっては年収1,000万円以上も夢ではありません。

いずれの資格も500〜1,000時間の学習時間で合格を狙えます。

より効率的に学習を進めたい方は、予備校や通信講座の活用なども検討してみましょう。

宅地建物取引士(宅建士)

(引用元:不動産適正取引推進機構公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 不動産系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 四肢択一式 |

| 試験日 | 10月の第3日曜日 |

| 受験料 | 8,200円(税込) |

| 学習目安時間 | 300〜500時間 |

| 合格率 | 13〜17% |

| 独学は可能か | 難しい |

| 関連記事 | ・宅建 合格率 ・宅建 独学 ・宅建 難易度 ・宅建 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

宅建士は、不動産取引の際に、重要事項説明をするという独占業務があるため、不動産取引が発生する業種では必須の資格です。

また、宅地建物取引業者は従業員5名につき1名の宅建士の設置が義務づけられているため、需要が高い職種といえます。

宅地建物取引士には独占業務があり、特に不動産業界では高収入が目指せます。宅地建物取引士は人気資格であり、取得することで身につく知識が業務に好影響を与えることも多いため、資格手当を支給している企業も少なくありません。

(引用元:フォーサイト公式HP)

宅建有資格者にしかできない独占業務が行えることや、需要の高さから高収入が目指せる、稼げる資格です。

さらに、宅建を持っていれば、不動産業界だけではなく金融業界などでも活用できます。

宅建に合格するための学習目安時間は300〜500時間といわれていて、比較的短期間の学習で合格を目指すことが可能です。

宅建士試験に合格するに必要な勉強時間は、独学の場合300~500時間程度と言われています。もちろん個々の持つ知識や、勉強に対する姿勢、勉強に対する慣れなどで勉強時間も変わってきます。

(引用元:フォーサイト公式HP)

なお、宅建の試験対策の通信講座について詳細情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

行政書士

(引用元:日本行政書士会連合会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 法律系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | マークシート式・記述式 |

| 試験日 | 年1回:11月の第2日曜日 |

| 受験料 | 10,400円(税込) |

| 学習目安時間 | 600~1,000時間 |

| 合格率 | 10~12% |

| 独学は可能か | やや難しい |

| 関連記事 | ・行政書士 通信講座 ・行政書士 難易度 ・行政書士 年収 ・行政書士 勉強時間 ・行政書士 独学 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

行政書士は、行政への許認可申請が必要となる場合に提出する書類の作成や、官公署に届ける書類に関する相談業務をする職業です。

扱える書類の種類は10,000種類以上もあり、幅広い法律知識を持っていることの証明となります。

独立開業している行政書士の場合、能力の高い人であれば、1000万円以上の年収となる人も多数存在します。

(引用元:アガルート公式HP)

将来的に独立開業が可能な資格で、働き方によっては年収1,000万円以上も目指せる、稼げる資格です。

初学者の方が独学で挑む場合、1,000時間ほどの勉強時間が必要といわれています。

なお、行政書士の試験対策のための通信講座について詳しい情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

社会保険労務士(社労士)

(引用元:全国社会保険労務士会連合会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 法律系 |

| 受験資格 | 学歴要件、経歴要件、資格要件あり |

| 試験概要 | マークシート式 |

| 試験日 | 年1回:8月の第4日曜日 |

| 受験料 | 15,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 500~1,000時間 |

| 合格率 | 5~7% |

| 独学は可能か | 難しい |

| 関連記事 | ・社労士 通信講座 ・社労士 勉強時間 ・社労士 独学 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

社会保険労務士(社労士)は、社会保険や労働関連の法律の専門家です。

顧客企業に対して、社内の労働関連法法令や社会保障法令に基づく書類を作成したり、企業にアドバイスするコンサルティング業務をおこなったりします。

独立開業もしやすく、定年がなく一生稼げる資格です。

社労士は、働き方次第で年収1,000万円の達成も夢ではありません。…社労士として独立開業すれば、仕事量も報酬額も自分次第ですので、年収1,000万円を目指しやすくなります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

社労士は独立開業すれば、年収1,000万円以上も目指せる、稼げる資格です。

社労士試験の合格に必要な勉強時間の目安は500〜1000時間といわれており、6ヶ月程度の学習期間が一般的です。

社労士の合格に必要な勉強時間は500〜1,000時間程度といわれています。

(引用元:スタディング公式HP)

効率的に学習を進めたい方は、予備校や通信講座の活用も検討してみましょう。

なお、社労士の試験合格に向けて、通信講座を活用することをお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。

理系の大学生が取るべき資格とは?

理系の大学生が取るべきなのは、専攻した分野の専門的な知識をより強くアピールできる資格や、自分の専門分野以外の足りない部分を補強できる資格です。

専攻した学部や分野により、ある程度の進路が決まっている理系の大学生は、希望する職種で応募条件となっている資格や、入社後に取得を推奨されている資格を在学中に取っておくとよいでしょう。

そうすれば、就職先を選定する際の選択肢が広がりますし、入社後は仕事に専念できます。

また、資格学習を通して、勉強を面白いと思えるかどうかで自分の適性を確認することになり、無理に自分に合っていない分野へ進むのを避けられ、自分に合っている道を見極めやすくなります。

就活に役立つ資格

理系の大学生におすすめの就活に役立つ資格はITパスポートや基本情報技術者、危険物取扱者乙種4類などです。

ITパスポートはITに関する基本的な知識持っていることを証明できる資格で、業界を問わず多くの企業で評価を得られますし、基本情報技術者はより専門的なITに関する知識を持っていることを証明できます。

稼げる資格

難易度が高くても、大学在学中に稼げる資格を取得しておきたい理系の大学生におすすめなのは、弁理士や技術士、不動産鑑定士です。

いずれも「理系最高峰の資格」「エンジニア最高峰の資格」「日本三大資格」といわれている難関資格ですが、大学生のうちから資格学習を始めておくことで、収入アップや高収入の職に就ける可能性が高くなります。

理系の大学生には、自分の専門分野の知識を証明する資格や、専門分野以外で就活に役立つ、知識を補完してくれるような資格の取得がおすすめです。

理系の大学生が資格を取るメリット

| 理系の大学生が資格を取るメリット |

| ・希望職種で応募条件となっていることがある ・入社後仕事に専念できる ・自分の適性の確認になる |

理系の大学生が資格を取るメリットは、自分が希望する職種に就きやすくなることです。

専門職種では応募条件として特定の資格の取得が課されていたり、取得が推奨されていたりすることがあります。

(引用元:マイナビ2025公式HP)

入社後数年以内の資格取得が求められている場合は、仕事を並行して資格学習を進めなければなりません。

その点、大学生にうちに資格を取得しておけば、入社後は仕事に専念できます。

すでに仕事に必要な基礎知識やスキルを身につけているので、仕事も早く覚えられるのもメリットです。

また、入社後すぐから資格手当が支給され、収入アップにもつながるかもしれません。

さらに、資格学習を通して自分の適性を見極めることもできるので、就職後にイメージと違った、自分には合わないという理由で早期退職に至るのを避けられます。

大学のうちに資格をとっておけば、本当に自分に合った、自分が希望する職種や業界に進みやすくなり、入社後も仕事に専念して活躍できる土台を整えておくことになるでしょう。

希望職種で応募条件となっていることがある

理系の学生は、専攻した分野の専門的な職種を目指すことが多く、専門職種となると、そもそも応募条件に資格の取得が含まれていたり、取得が推奨されていたりする場合があります。

進む業界がある程度固まっているということは、その業界で有効に活用できる資格もある程度絞られているということ。文系の学生と比較すると、狙うべき資格がハッキリしていますので、むしろ資格取得を目指しやすいというメリットもあります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

こういった職種を目指す方は、大学生のうちに資格を取得しておくことで、希望する職種に就きやすくなります。

取得すべき資格がはっきりしているため、早いうちから資格取得に向けて取り組みやすい点は理系の大学生のメリットです。

そのほか、外資系の企業であれば「TOEIC®︎何点以上」などの条件が課されているかもしれません。

興味のある職種や企業があれば、早いうちに募集要項などを確認し、必要な資格があれば、就活が始まる前に取っておくようにしましょう。

入社後仕事に専念できる

理系の大学生で就職に必要不可欠ではないものの、将来的に資格取得を考えているのであれば、大学生のうちに取得しておくことをおすすめします。

学生時代の方が自分のために使える時間を確保できますので、当然資格取得にかける時間も取りやすくなります。…仮に学生時代に取得まで至らなくとも、学生時代から勉強を始めることで、就職後の勉強時間を短縮することも可能です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

長期休暇などもあり比較的自由に使える時間がある大学生のうちに資格を取得しておくなら、入社後は仕事に専念できます。

社会人として、仕事と資格学習を両立させて学習を進めていくのは簡単なことではありません。

もし大学在学中に資格取得までは叶わなくても、すでに資格学習を始めていれば、入社後の学習時間を短くできます。

そして、早いうちに資格を取得しておけば、それだけ早く資格を活かして活躍できるチャンスが多くなるでしょう。

また、もし会社が取得を推奨している資格の場合は、入社後すぐから資格手当が支給され、収入アップにもつながるかもしれません。

自分の適性の確認になる

理系の大学生の場合、専攻する分野によって卒業後に進む道がある程度決まってきます。

そして、自分の専門分野で活かせる資格を取ろうと思うかもしれません。

一方で、自分の専門分野以外の業界を目指すことにする場合は、その業界で働きたいと思っていることの意欲を示し、必要な知識やスキルを持っていることを証明するために資格を取得することがあります。

自分がやりたいこと、目指したい道をしっかりと見定めて、その助けとなるような資格取得を目指すと、徐々に自分に合った業界というのが見えてくることがあります。最初はこの道を進もうと考えていたものの、そのために必要な資格試験の勉強をする中で、別の道に興味が湧くということも、ない話ではありません。

(引用元:フォーサイト公式HP)

資格学習は、自分の適性を見極める助けになります。

学習を進めていく中でその分野にそれほど興味を持って取り組めないのなら、自分には向いていないのかもしれません。

反対に、意外な分野の学習が自分に向いていることがわかり、スムーズに資格取得に至ることもあります。

そのようにして就職前に自分の適性を見極められていれば、就職後にイメージしていた仕事内容とギャップがあったことが理由で早期退職するという事態を避けられるでしょう。

自分にどのような職種や業界が向いているのかを知るために、大学生のうちに興味を持てる資格があれば積極的に挑戦してみるのも、本当に納得のいく進路を選ぶ助けになります。

理系の大学生におすすめの就活に役立つ資格

| 理系の大学生におすすめの就活に役立つ資格 |

| ・ITパスポート ・基本情報技術者 ・危険物取扱者乙種4類 |

理系の大学生におすすめの就活に役立つ資格はITパスポートや基本情報技術者、危険物取扱者乙種4類などです。

ITパスポートはITに関する基本的な知識やITを利用するうえで必要となる知識を持っていることを証明できる資格で、業界を問わず多くの企業で評価を得られます。

基本情報技術者はITパスポートよりも専門性の高い、IT業界で働くうえで必要となる知識を持っていることを証明する資格です。

どちらも大学で情報技術を学んだ学生にとっては、それほど難易度は高くなく、学んだ知識を客観的に証明できる資格ですから、就活の武器として備えておくことをおすすめします。

また、危険物取扱者乙種4類は、ガソリンやアルコール類などの可燃性液体と扱える資格です。

需要の高い資格で、大学で化学を学んだ学生にとっては取得しやすく、将来的に活用できる場に多い資格ですので、取っていて損はないでしょう。

このように大学で学んだ知識やスキルを証明し、活用できることを示す資格を取得しておけば、就活に役立てられます。

- ITパスポートの通信講座の記事はこちら

- 基本情報技術者の通信講座の記事はこちら

- 危険物取扱者の通信講座の記事はこちら

ITパスポート

(引用元:ITパスポート試験公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 四肢択一式 |

| 試験日 | 随時(CBT方式) |

| 受験料 | 7,500円(税込) |

| 学習目安時間 | 130〜180時間 |

| 合格率 | 50%以上 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・ITパスポート メリット ・ITパスポート 独学 ・ITパスポート 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

ITパスポートは、ITに関する基礎的な知識や、利活用する上で知っておくべき知識があることを証明する国家資格です。

ITに関する知識は業界を問わずすべての企業で必要とされるため、就活の際に評価されやすい資格です。

単に情報技術を学んだという学歴だけではなく、そこに情報処理技術者試験合格という一文があれば、学校で学んだ知識だけではなく、実戦で即活用できる知識があるということが伝わりやすくなります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

資格を持っていることで、学校で学んだ知識を実践し、活用できる人材であることを証明できるため、採用担当者の目に留まりやすくなり、ライバルと差をつけられます。

情報処理技術者試験の一番下の区分である資格で、合格率50%以上と難易度はそれほど高くありません。

初学者の学習目安時間が130〜180時間といわれていますが、学校で情報技術を学んだ人であれば、100〜130時間の学習で合格を狙えるでしょう。

文系の学校出身の方や、非IT系の仕事をしている方の勉強時間は、130〜180時間といわれています。…情報系の学校を出ている方や、IT系の仕事をしている方は、すでにある程度ITの基礎知識が備わっているため、100~130時間の勉強時間で合格を目指せるでしょう。

(引用元:キャリカレ公式HP)

また、CBT方式の試験なので、いつでも受けたいときに受けられる受験のしやすさもITパスポートの魅力の一つです。

なお、ITパスポートの取得を独学で目指す際の勉強方法や過去問に関する情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

基本情報技術者

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | IT系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 多肢選択式 |

| 試験日 | CBT方式で随時受験可能 |

| 受験料 | 7,500円(税込) |

| 学習目安時間 | 初学者で約200時間 |

| 合格率 | 20〜30% |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・基本情報技術者試験 独学 ・基本情報技術者試験 難易度 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

基本情報技術者はITパスポートよりも一つ上の区分に位置する情報処理技術者の資格です。

ITパスポートとの違いは、ITパスポートであらゆる業界で必要とされるITの基本的知識であるのに対して、基本情報技術者は、IT業界で働くうえで必要とされるより専門性の高い知識を持っていることを証明する資格であることです。

特に情報技術などを学んだ学生の方が、その専門知識を裏付けるために有効になる資格とも言えるでしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

自分自身が持つ専門知識を、客観的に証明できる資格を取得していることは、就活で好印象を与えられます。

また、企業によっては基本情報技術者の資格手当を支給しているところあり、収入アップにもつながる資格です。

学習目安時間は初学者で約200時間といわれていますが、情報技術を学んだ学生であれば、50時間ほどの短時間の学習で資格取得が見込めます。

基本情報技術者試験の合格に必要な勉強時間は、200時間程度が目安といわれています。ただし、これはITの基礎知識がない場合の目安です。すでにIT業界で働いていたり、情報系の学校や学部で勉強していたりするなど、基礎的な知識を持っている人の勉強時間の目安50時間程度です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

さらに、CBT方式の試験なので、準備が整った時点でいつでも受験可能です。

なお、基本情報技術者の取得を独学で目指す際の勉強方法やおすすめのテキストに関する情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

危険物取扱者乙種4類

(引用元:消防試験研究センター公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 実務系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 五肢択一式 |

| 試験日 | 試験地により異なる |

| 受験料 | 5,300円 ※非課税 |

| 学習目安時間 | 40〜60時間 |

| 合格率 | 30%前後 |

| 独学は可能か | 可能 |

| 関連記事 | ・危険物取扱者 難易度 ・危険物取扱者 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

危険物取扱者は、危険物を取り扱うために必要な国家資格です。

理系の大学生におすすめなのは「乙種4類」の資格で、取り扱える危険物は引火性液体となっており、ガソリン・アルコール類・灯油・重油などが含まれるため、需要の高い資格です。

(おすすめする理由は)就職後に十分活用できる資格であるという点。もちろん進むべき分野で必要となる類を選んで取得する必要がありますが、どのような現場でも危険物を取り扱う以上危険物取扱者の資格は必要です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

就職後に活用しやすい資格でありながら、学習目安時間は40〜60時間と比較的短期間で、合格率は30%前後です。

勉強時間の目安は、乙種40〜60時間。

(引用元:フォーサイト公式HP)

理系の学部で化学の勉強した大学生であれば、さらに学習時間は短くて済みますし、難易度もそれほど高く感じないでしょう。

比較的取得しやすい資格でありながら、将来的にも活用しやすい資格ですので、取っていて損のない資格といえます。

なお、危険物取扱者乙種4類の難易度や試験概要に関する情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

理系の大学生におすすめの稼げる資格

| 理系の大学生におすすめの稼げる資格 |

| ・弁理士 ・技術士 ・不動産鑑定士 |

理系の大学生におすすめの稼げる資格は弁理士や技術士、不動産鑑定士です。

知的財産の専門家である弁理士は、理系最高峰の資格といわれており、さまざまな発明の特許を申請します。

権利化したい発明の中には理系出身の研究者が発明した最先端の科学技術に関するものが多く、その内容を正確に把握し、書類を作成する必要があるため、理系出身の弁理士は重宝されます。

技術士はエンジニア最高峰の資格といわれています。

21の専門分野で、先進的な活動から身近な生活にまで関わって人々の生活を支える職業です。

二次試験を受けるには実務経験が必要なため、在学中に一次試験まで突破しておくとよいでしょう。

不動産鑑定士は、「三大国家資格」の一つといわれ、「適正な地価」や「適正な土地の利用」を判断できる唯一の専門家です。

大学で建築学や住居学を学んでいることが資格取得に有利に働くため、理系大学生におすすめです。

これらの資格を大学在学中に取得しておけば、高収入の職に就ける可能性が高くなりますし、資格手当などの収入アップも見込めます。

- 弁理士の通信講座の記事はこちら

- 技術士の通信講座の記事はこちら

- 不動産鑑定士の通信講座の記事はこちら

弁理士

(引用元:日本弁理士会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 法律系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | 短答式・論文式(必須科目・選択科目)・口述式 |

| 試験日 | 短答式:5月 論文式:7月 口述式:10月 |

| 受験料 | 12,000円(税込) |

| 学習目安時間 | 3,000時間 |

| 合格率 | 6~9% |

| 独学は可能か | 難しい |

| 関連記事 | ・弁理士 独学 ・弁理士 難易度 ・弁理士 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

弁理士は、知的財産権を取得するのをサポートする知的財産の専門家です。

理系最高峰の資格ともいわれていて、弁理士は理系の出身者が多い傾向にあります。

令和5年度弁理士試験の結果によると、弁理士試験の最終合格者における理系出身者の割合は76.1%、志願者における理系出身者の割合は70.0%となっています。

(引用元:アガルート公式HP)

弁理士試験の最終合格者における理系出身者の割合が7割を超えていることからも、弁理士は理系出身者が多いことがわかります。

その理由の一つは、知的財産である特許の権利化業務において、権利化したい発明を正確に理解し、書類を作成する力が求められるという点です。

発明の内容には多種多様なものがあるものの、その多くは理系出身の研究者が発明した最先端の科学技術に関するものが多くあります。

したがって、特許出願の分野で理系出身の弁理士の需要が高いといえます。

弁理士の平均年収は、およそ700〜750万円だといわれています。一般的な正社員の平均年収はおよそ430万円であるため、弁理士の年収は一般的な正社員よりはるかに高いことがわかります。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

特許事務所での立場や働き方によって違いはありますが、弁理士の平均年収は700〜750万円と高く、年収1,000万円以上も可能なため、給料水準の高い、稼げる資格です。

弁理士試験に合格するには、学習の開始時期やどれくらいの事前知識があるかにもよりますが、8ヶ月〜2年の学習期間が一般的です。

弁理士資格は独学で取得可能なのか、勉強方法や勉強スケジュールについての詳しい情報はこちらをご確認ください。

技術士

(引用元:日本技術士会公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | エンジニア系 |

| 受験資格 | 一次試験:誰でも受験可能 二次試験:以下のいずれかを満たす者 ・技術士補として技術士の指導の下で4年(総合技術監理部門は7年)を超える実務経験 ・監督者による指導の下で4年(総合技術監理部門は7年)を超える実務経験 ・指導者や監督者の有無・要件を問わず7年(総合技術監理部門は10年)を超える期間の実務経験 |

| 試験概要 | 一次試験:筆記試験 二次試験:筆記試験・口頭試験(筆記試験合格者のみ) |

| 試験日 | 一次試験:年1回:11月 二次試験:年1回(筆記試験:7月・口頭試験:11月) |

| 受験料 | 一次試験:11,000円 二次試験:14,000円 ※非課税 |

| 学習目安時間 | 一次試験:300時間 二次試験:600時間 |

| 合格率 | 一次試験:30〜50% 二次試験:11%前後 |

| 独学は可能か | 一次試験:可能 二次試験:実務経験が必要なため不可能 |

| 関連記事 | ・技術士 通信講座 ・技術士 難易度 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

技術士はエンジニア資格の最高峰と言われる資格です。

国によって科学技術に関する高度な知識と応用能力が認められた技術者で、科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある国家資格といわれています。

一次試験、二次試験を突破してはじめて技術士資格を得られます。

技術士の専門分野は、21の分野に分かれているため、先進的な活動から身近な生活にまで関わって幅広い分野で人々の生活に関わる職業です。

一次試験は大学での専攻などに関わらず誰でも受験可能です。

ただし、二次試験の受験資格を得るには一次試験合格後、一定期間の実務経験が必要となります。

そのため、実務経験のない大学生が二次試験を受けることはできませんが、在学中に一次試験に合格しておくことで、就職後の資格学習の負担を軽減できます。

厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査によると、技術者の平均年収は約615万円でした。

一般的な正社員の平均年収が約507万円であることを考えると、給料水準の高い職種であることがわかります。

なお、技術者試験の難易度や取得のメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

不動産鑑定士

(引用元:国土交通省)

| 項目 | 内容 |

| 資格の種類 | 不動産系 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 試験概要 | マークシート式・論述式 |

| 試験日 | マークシート式:5月 論述式:8月に3日間 |

| 受験料 | 12,800円(税込) |

| 学習目安時間 | 2,000〜3,700時間 |

| 合格率 | 32〜36% |

| 独学は可能か | 難しい |

| 関連記事 | 不動産鑑定士 通信講座 |

(各予備校・通信講座の情報を基に独自に作成)

不動産鑑定士は、弁護士や公認会計士と並ぶ「三大国家資格」の一つといわれ、「適正な地価」や「適正な土地の利用」を判断できる唯一の専門家です。

不動産鑑定士資格の取得には、大学で建築学や住居学を学んでいることが有利に働くため、理系大学生におすすめです。

不動産鑑定事務所に就職する場合は、学生合格者の希少性が高いため重宝され大手企業に就職しやすいです。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

不動産に関するコンサルティング、不動産の運用など、幅広い分野で活躍できますし、不動産業界だけでなく、金融業界やディベロッパーなどでも重宝されます。

大学在学中に取得しておけば、ほかの就活生とも差をつけられるでしょう。

Indeed(インディード) で検索可能なデータによれば、不動産鑑定士の全国平均年収は677万円となっています。

(引用元:Indeed公式HP)

不動産鑑定士の平均年収は677万円で、一般的な正社員の平均年収が約507万円であることを考えると、稼げる資格といえます。

ただし、合格のために必要な学習目安時間が2,000〜3,700時間といわれているため、計画的な学習が不可欠です。

不動産鑑定士試験の勉強時間は、2,000~3,700時間が一つの目安です。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

不動産鑑定士試験合格のために通信講座を活用して効率的に学習を進めていきたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

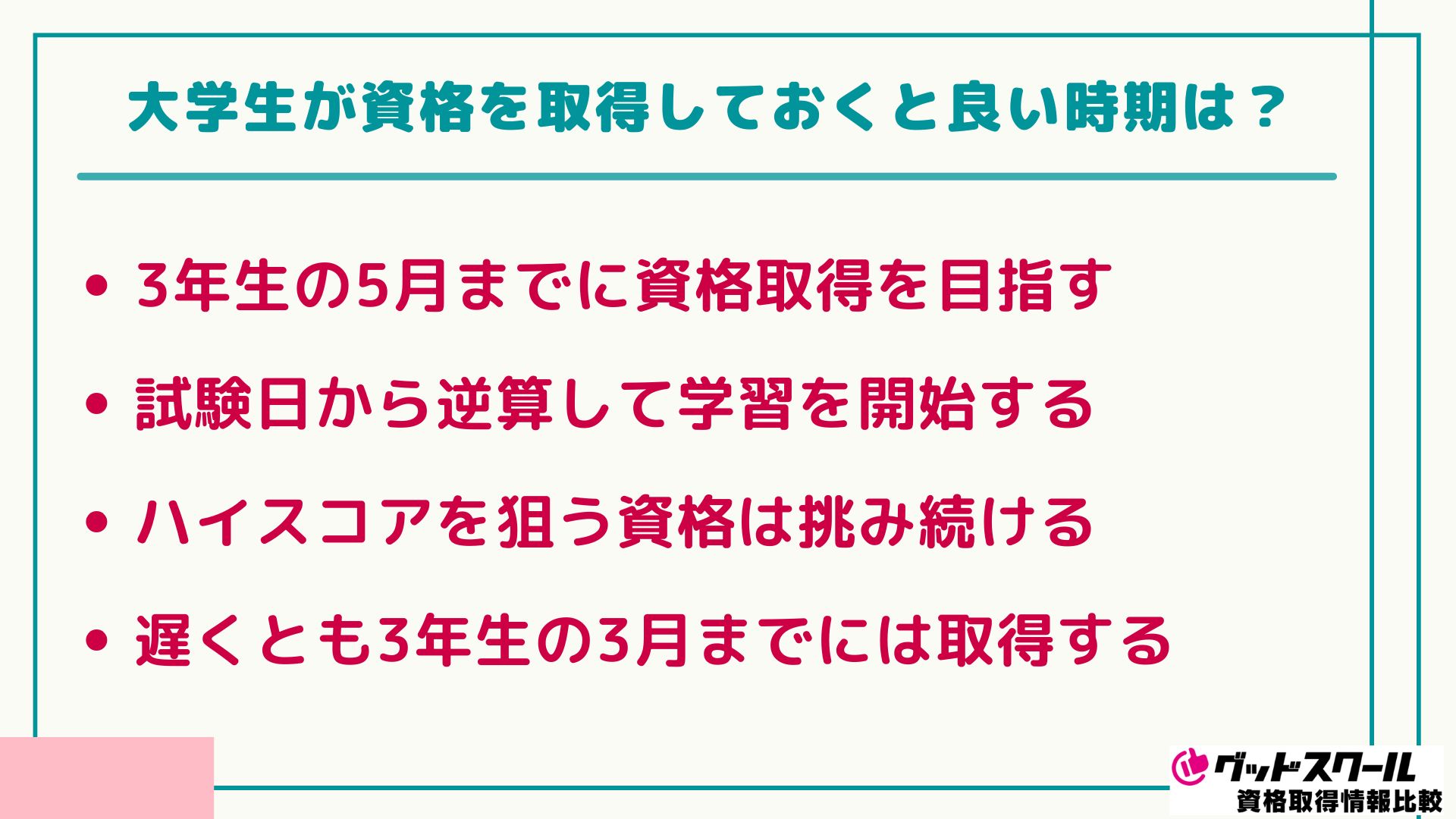

大学生が資格を取得しておくと良い時期は?

大学生の多くは、就活に活かしたいと思って資格取得を目指します。

そのため、資格取得が履歴書やエントリーシートの記入に間に合わなければなりません。

そのため、就職活動がどのようなスケジュールで進むかを把握しておく必要があります。

3年生の5月までに資格取得を目指す

年度によっても多少の変化はありますが、大まかな流れとして3年生の5月ごろから就職先の選定が始まります。

したがって、資格を就活に活かしたいなら、3年生の5月までに資格を取得しておくとよいでしょう。

その頃までに自分の進みたい職種や業界を決めて、その分野で活かせる資格を取得しておくなら、履歴書やエントリーシートでライバルに差をつけられます。

試験日から逆算して学習を開始する

しかし、資格によっては年に1回しか試験が実施されないものもあります。

たとえば、社労士は8月に年1回だけ試験が実施されますし、行政書士も11月に年1回だけの実施です。

そのため、就活に間に合わせたければ2年生の8月や11月に受験し、合格を獲得しなければなりません。

どちらも1,000時間ほどの学習時間が必要ですから、1日5時間の学習で半年の学習期間となるため、遅くとも社労士の場合は1年生の冬、行政書士の場合は2年生の春には学習を始める必要があります。

少し余裕を持って学習したいのであれば、もっと早い時期から学習を始めるようにしましょう。

ハイスコアを狙う資格は挑み続ける

試験に合格するするタイプの資格ではなく、能力をスコアで測るタイプの資格は、定期的に試験を受験し、ベストスコアを目指して挑み続けることも大切です。

TOEIC®︎は年に18回試験が実施されていますし、日経経済知力テストはCBT方式で随時試験を受けられます。

特に外資系の企業では、応募条件にTOEIC®︎何点以上といったクリアすべき条件がある企業は少なくありません。

就職先の選択肢を広げるためにも、時間の許す限り学習を続けて、ハイスコアを目指すことをおすすめします。

遅くとも3年生の3月までには取得する

就職活動に資格を活かしたいのであれば、就職活動が本格的に動き出す3年生の3月までには資格を取得しておく必要があります。

各企業の就職に関する情報は、就職を目指す方が3年生の3月1日に解禁されます。このタイミングまでには確実に資格を取得しておきたいところです。

(引用元:フォーサイト公式HP)

実際、就職活動が本格的に始まってしまうと、説明会への参加しながら授業にも出て、卒論の準備もしなければならないため、資格学習の時間を取るのはかなり困難です。

就職活動はまだ先のことだと考えず、大学に入学したら、まずは汎用性の高い資格を取得するなど、就職活動に向けて少しずつでも動き出すようにしましょう。

就職活動が始まる3年生になってはじめて、資格取得を考え始めるのでは、遅すぎたということになりかねません。

大学生におすすめの資格に関するよくある質問

| 大学生資格に関するよくある質問 |

| ・女子大学生が取っておくべきコスパのいい資格は? ・大学生におすすめの面白い資格は? ・大学生に人気の趣味系の資格は? ・大学生のうちに取るべき資格は? ・日本で1番稼げる資格は何ですか? ・女性におすすめの給料のいい資格は? |

大学生資格に関するよくある質問をピックアップして、一つずつ解説していきます。

女子大学生が取っておくべきコスパのいい資格は?

ユーキャンが女性の武器になる資格としておすすめしている就職に役立つ定番資格は、マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)です。

ワードやエクセルを使いこなす技能の証明として、注目度大の資格!

毎日の仕事の能率がグンとUP! 就・転職の際も好評価♪

(引用元:ユーキャン公式HP)

ほとんどの企業でパソコンのOSとしてマイクロソフト社のWindowsが導入されているため、どの企業でも必要とされる汎用性の高い資格なため、在学中に取得しておけば、就活で有利になります。

しかも、1ヶ月ほどの学習期間で取得できるため、コスパのいい資格といえるでしょう。

ほかにも、ITパスポートや簿記3級やファイナンシャルプランナー(FP技能士)なども、幅広い業界の就職活動で役立つため、女子大生におすすめのコスパのいい資格です。

大学生におすすめの面白い資格は?

資格学習のための通信講座を運営しているアガルートやユーキャンで見つかった、大学生におすすめの面白い資格を紹介します。

| 資格名 | 内容 |

| 似顔絵検定(顔検) | 写真から読み取れる人の特徴を絵に表現する似顔絵の技能をはかるための検定。 |

| 寿司検定 | 寿司に関する知識を深め、その魅力を伝えられる人を認定するための検定。 |

| 歴史能力検定試験 | 歴史に関する知識と理解力を測定する検定。 |

| レモン検定 | レモンの歴史や文化、果実自体の特長などの基礎知識から、料理への活用法など、レモンに関するさまざまな知識を学べる検定。 |

| ねこ検定 | ねこと一緒に過ごす時間がよりゆたかに、よりすてきになることを目指しつくられた検定。 |

| アンガーマネジメント検定 | アンガーマネジメントの知識・技術を学び、その熟練度を測る検定。 |

| 作りおき料理コーディネーター | 作りおき料理の正しい知識と実践方法を学び、食事準備の効率化や、ご自身・ご家族の健康管理などに役立てるための資格。 |

| 愛犬飼育スペシャリスト | 愛犬と共に暮らすために必要な知識と実践スキルを身につけた人を認定する資格。 |

| 国旗検定(国際知識検定国旗) | 国際知識検定のひとつで、国・地域の国旗から国名やデザインの由来等を答える検定。 |

(各通信講座の情報を基に独自に作成)

自分の「好き」を追求した資格や日常生活に役立ちそうな資格など、さまざまな面白い資格があったのではないでしょうか。

気になる資格が見つかった方は、ぜひ挑戦してみましょう。

大学生に人気の趣味系の資格は?

ユーキャンの10代に人気の資格ランキングみると、趣味系の資格もランクインしています。

趣味系の資格で最も人気なのが、実用ボールペン字講座です。

お手本をなぞってまねるレッスンで、短期間で「大人の美文字」へと上達を実感できます。

年賀状やお礼状、ビジネス文書などを書く機会が増える、就活を控えた人に人気の講座で、履歴書にも書ける硬筆書写技能検定3級の資格も取得可能です。

食生活アドバイザー(R)も自炊を始める10代に人気の資格です。

得た知識を毎日の自分の食卓で活かせ実用性の高さや、調理師や栄養士と違い受験資格がなく、誰でも受験できるのも人気の理由でしょう。

ほかにも、効果的に色をコーディネートできるスキルが身につくカラーコーディネートや、自分でかわいいネイルアートができるようになるネイリスト、お家の模様替えにも役立つインテリアコーディネーターといった資格も人気です。

大学生のうちに取るべき資格は?

大学生のうちに取るべき資格は、就職に役立ち、ビジネスの世界で役立つ資格です。

実際におすすめする資格は、宅建士やFP技能士、日商簿記などがありますが、自身が進みたい業界で活用できる資格で、大学生でも受験できる資格があれば挑戦するのがおすすめ。

(引用元:フォーサイト公式HP)

受験資格がなく、実務経験のない大学生でも受験できる資格の取得を目指すとよいでしょう。

宅建やFP3級、日商簿記3級・2級には受験資格がなく誰でも受験できます。

また、FP2級は3級に合格することで、受験資格を得られます。

これらの資格は、幅広い業界で必要とされる知識やスキルを身につけられるため、就活でも評価されやすい資格です。

就活に活かしたいのであれば、3年生の5月ごろまでには取得しておくことをおすすめします。

日本で1番稼げる資格は何ですか?

せっかく資格取得を目指すなら、稼げる資格がいいと考える方も少なくないでしょう。

フォーサイトが平均年収が高い資格を、一般的な年収例から高い順に記した表によると、一番稼げる資格は医師、次が弁護士です。

医師は医学部、弁護士は法学部を出ていないと取得は難しいため、どの学部の大学生でも目指せる稼げる資格となると、公認会計士や税理士、不動産鑑定士、社労士です。

その中でも、社会保険や労働関連の法律の専門家である社労士は、学習目安時間が500〜1,000時間といわれており、比較的短期間で合格を目指せます。

ただし、合格率は5〜7%と低いため、効果的な学習が不可欠です。

基本的には難易度の高い国家試験は平均年収が高い傾向にあります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

稼げる資格を取るためには、難易度が高い国家試験に合格する必要があります。

効率的に学習を進めるために予備校や通信講座の活用も検討するとよいでしょう。

- 公認会計士の通信講座の記事はこちら

- 税理士の通信講座の記事はこちら

- 不動産鑑定士の通信講座の記事はこちら

- 社労士の通信講座の記事はこちら

女性におすすめの給料のいい資格は?

女性が稼げる資格は数多くありますが、おすすめなのは難易度が高すぎず、給料もいい資格です。

お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP技能士)は、2級でも150〜300時間と比較的短期間の学習で済みますし、合格率も25〜30%と難易度もそれほど高くありません。

仕事でもプライベートでも可能性が広がります。

令和4年の「賃金構造基本統計調査」によると、「金融業・保険業」の女性の平均年収は約603万円でした。

ただし、これにはファイナンシャルプランナーだけでなく、ほかの職業の人の年収も含まれているため、FPであれば資格手当などを含めてさらに高い年収が期待できるといえます。

そのほか、行政書士や社労士、宅建士なども資格取得の難易度と給料のよさのバランスがいい、おすすめの女性が稼げる資格です。

まとめ:大学生におすすめの資格

大学生におすすめの資格は、就職に役立ち、ビジネスの世界で役立つ資格です。

簿記やTOEIC®︎、パソコン関係の資格は汎用性が高く、どの業界に進むとしても就活の際に評価されやすい資格でしょう。

また、秘書検定などのビジネスマナーが身につく資格は、就職活動の際のちょっとした立ち振る舞いなどで好印象を与えるのに役立ちます。

さらに、長期休暇などもあり比較的自由な時間を作りやすい大学在学中が、公認会計士や税理士、不動産鑑定士などの難関資格にも挑みやすい時期です。

大学生のうちに資格を取得しておくことで、社会人になってからは仕事に集中できますし、それに伴い昇進や昇給などのチャンスも掴みやすくなるかもしれません。

加えて、資格学習は自己分析にもつながるため、自分の適性を見極めて、本当に自分に合った進路を見つける助けにもなります。

資格を就職活動に活かしたいと考えている大学生は、就活が始動する3年生の5月までに取得しておくのがベストです。

もしそれまでに間に合わない場合も、就活が本格的になる3年生の春までには取得しておくようにしましょう。

なお、おすすめの資格について、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。