就職や転職のため、キャリアアップのため、人生を変えるため、資格を取ろうと思ったことはありませんか?

この記事では、おすすめの資格や取ってよかった資格を紹介します。

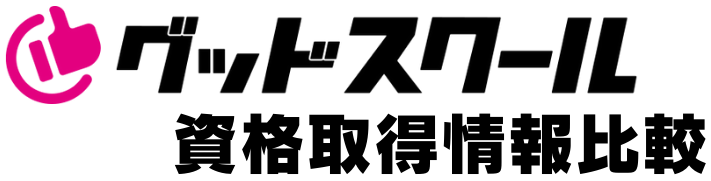

おすすめの資格とは何か?とあわせて、女性におすすめの資格、男性におすすめの資格、需要のある資格ランキング、50代におすすめの資格など、それぞれのカテゴリごとにそれぞれのおすすめの資格を紹介します。

以下の項目を選択すると、該当の箇所に移動します。

日本には1000以上の資格があるといわれており、合格率が10%を下回る難関国家資格から、研修を受ければ取得できるような簡単に取れる資格もあります。

ジャンルごとにおすすめの資格を紹介するので、この記事を読み終える頃には、あなたにピッタリの資格がみつかるはずです。

おすすめの資格やおすすめの通信講座は以下の記事でもまとめていますので、あわせてご覧ください。

→おすすめの通信講座の記事こちら

→マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本の記事はこちら

以下の画像タップ・クリックでおすすめの通信講座の位置に移動します。

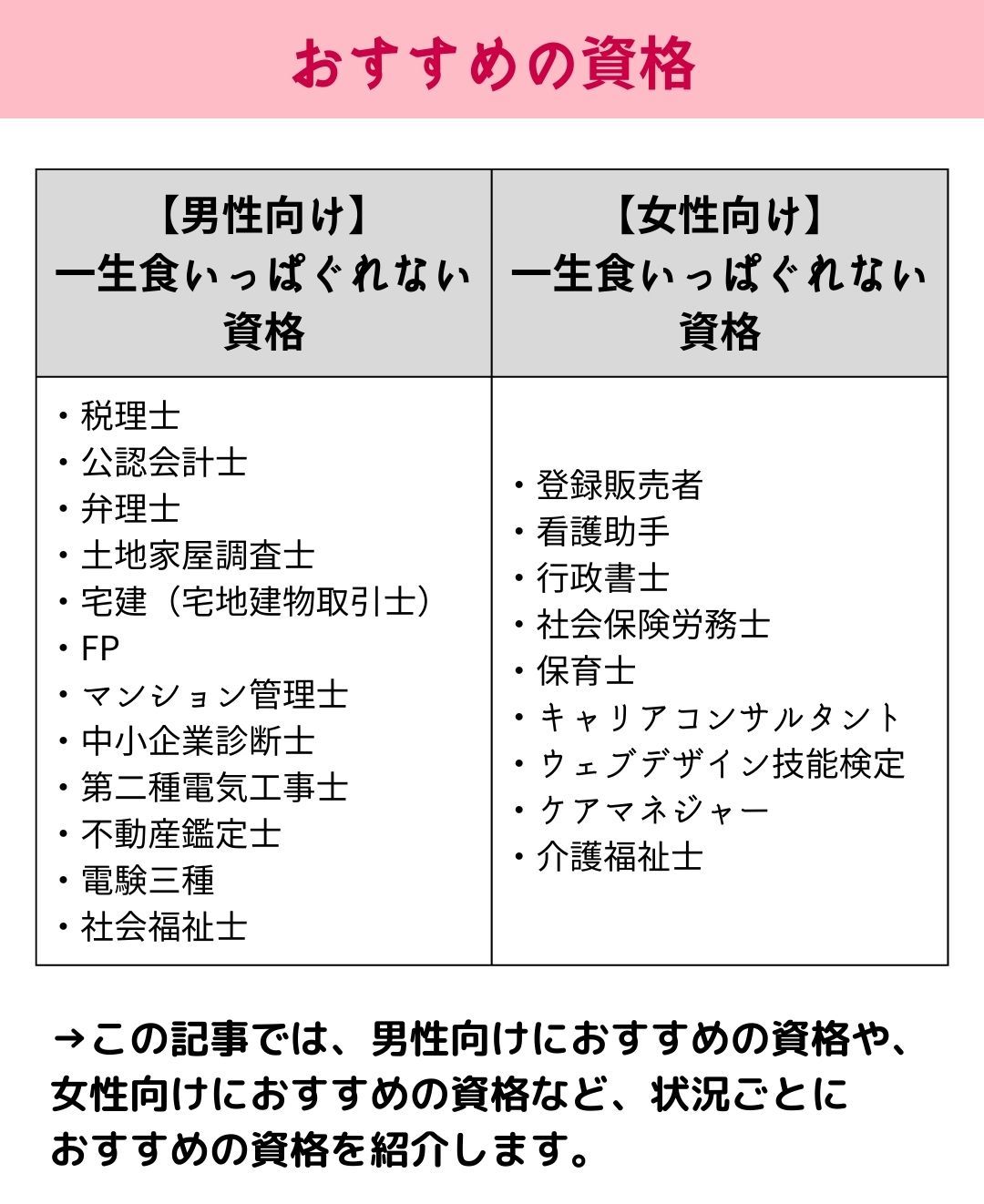

| 資格を取るのにおすすめの通信講座6社 | |

|---|---|

| 通信講座名 | 主な講座の種類 |

| ユーキャン | 転職やキャリアアップに人気の資格から、大人の教養として人気のスキルなど、趣味から実用まで幅広く様々な講座がある。 |

| アガルート | ビジネス、法律、不動産系の基本的な人気の資格だけではなく、ビジネススキル講座やデータサイエンスなど、より実務に即した講座も取り扱っている。司法試験・予備試験の講座の人気も高い。 |

| フォーサイト | イラスト豊富で学びやすいフルカラーテキストと場所を選ばずにどこでも学習ができるeラーニングが特徴。宅建、行政書士、社労士などの高い合格率を誇る。 |

| スタディング | 社会人に人気の資格を中心に中小企業診断士講座をはじめとした、ビジネス、法律などキャリアアップに有利となる資格を扱っている。 |

| 伊藤塾 | 司法試験・予備試験対策講座などを中心に、公務員試験対策、司法書士、行政書士対策講座などの難関資格の取得を目指す講座を開講している。 |

上記のように、各社取扱の講座に特徴があり、どの会社の通信講座やどの資格がおすすめかというのは一概には言えません。

まずは気になる会社のHPを見てみると良いでしょう。

いろいろな自分に合っているものを探したい場合はユーキャンがおすすめです。

難関資格に挑戦したい場合は、アガルートも選択肢に入ってくるのではないでしょうか。

人気の資格や通信講座に関する記事は以下の記事もあわせてご覧ください。

おすすめの資格とは?

おすすめの資格とは、自分の目標やライフスタイルに合った資格です。

例えば「就職・転職活動を有利に進めたい」「副業で収入を増やしたい」など、自身の目的や置かれている状況によっても、おすすめの資格は変わってきます。

転職したい方には即戦力として評価されやすい資格が適しており、独立したい方は、専門性の高い国家資格がおすすめです。

また、スキルアップを目的とする場合には、実務に直結する資格が向いています。

つまり、「万人におすすめの資格」はないものの、目的・状況を整理すれば、自身に最適な資格を判断できるでしょう。

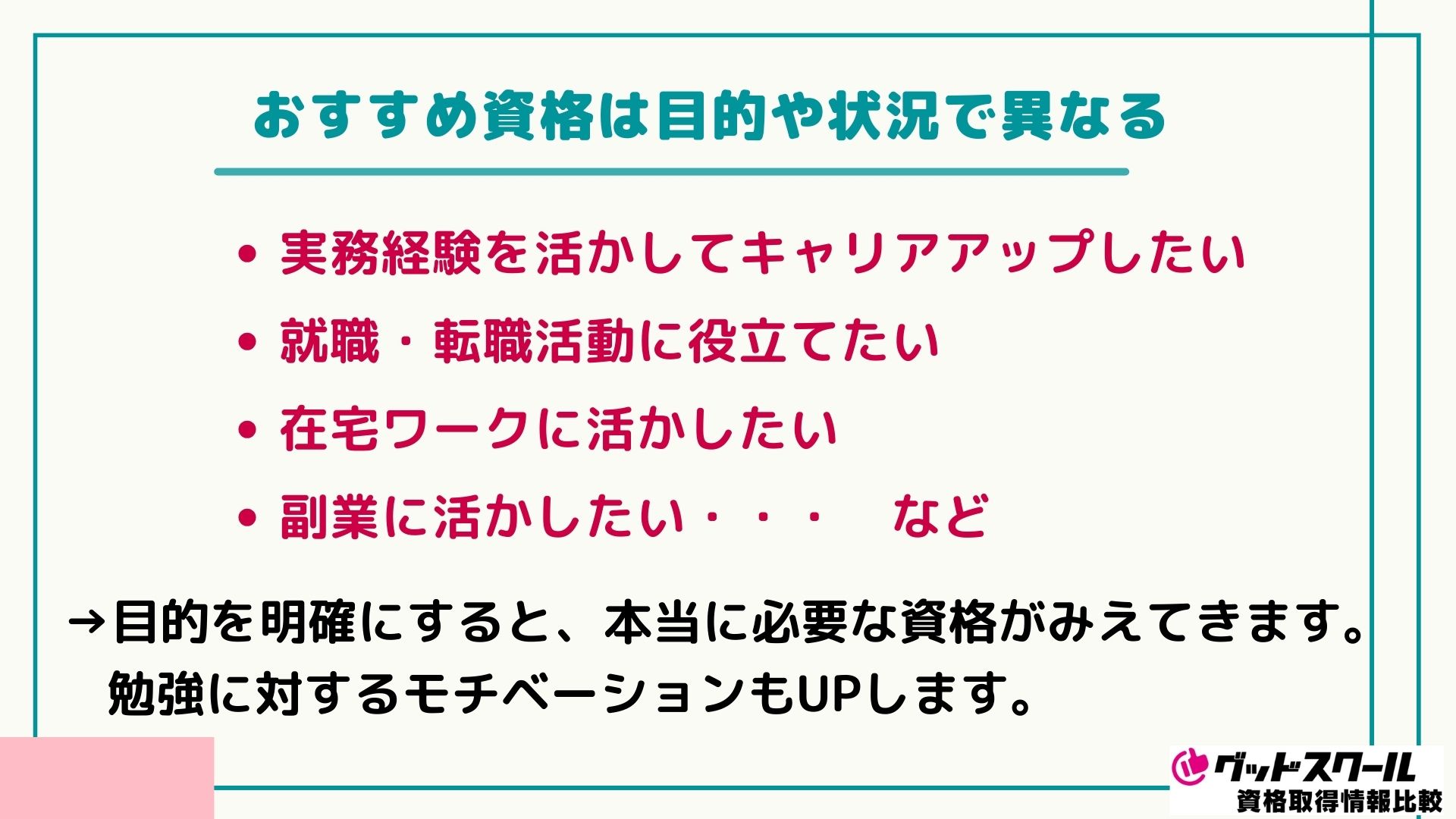

おすすめ資格は目的や状況で異なる

おすすめの資格は、何を目指すかによって人それぞれです。

以下に、資格取得する目的の一例を挙げました。

| 資格取得する目的の一例 |

|

資格取得の目的を明確にすることで、自分に本当に必要な資格がみえてきやすくなる上、学習のモチベーションや取得後の活用にもつながります。

一方で、目的があいまいなまま資格を取得してしまうと、「せっかく時間と労力をかけたのに活かせなかった」という結果になりかねません。

X上でも、資格取得したものの「自分のやりたいことと合わなかった」と悩む声が多くみられました。

宅建士の資格取ったけど営業したくない。

せっかく取ったのに不動産以外の職につくのももったいないしどう身を振るか。

(引用元:X)

つまり、資格は何を実現したいかをはっきりさせた上で選ぶことが大切です。

まずは目的を整理し、その上で本当に自分に必要な資格を見極めましょう。

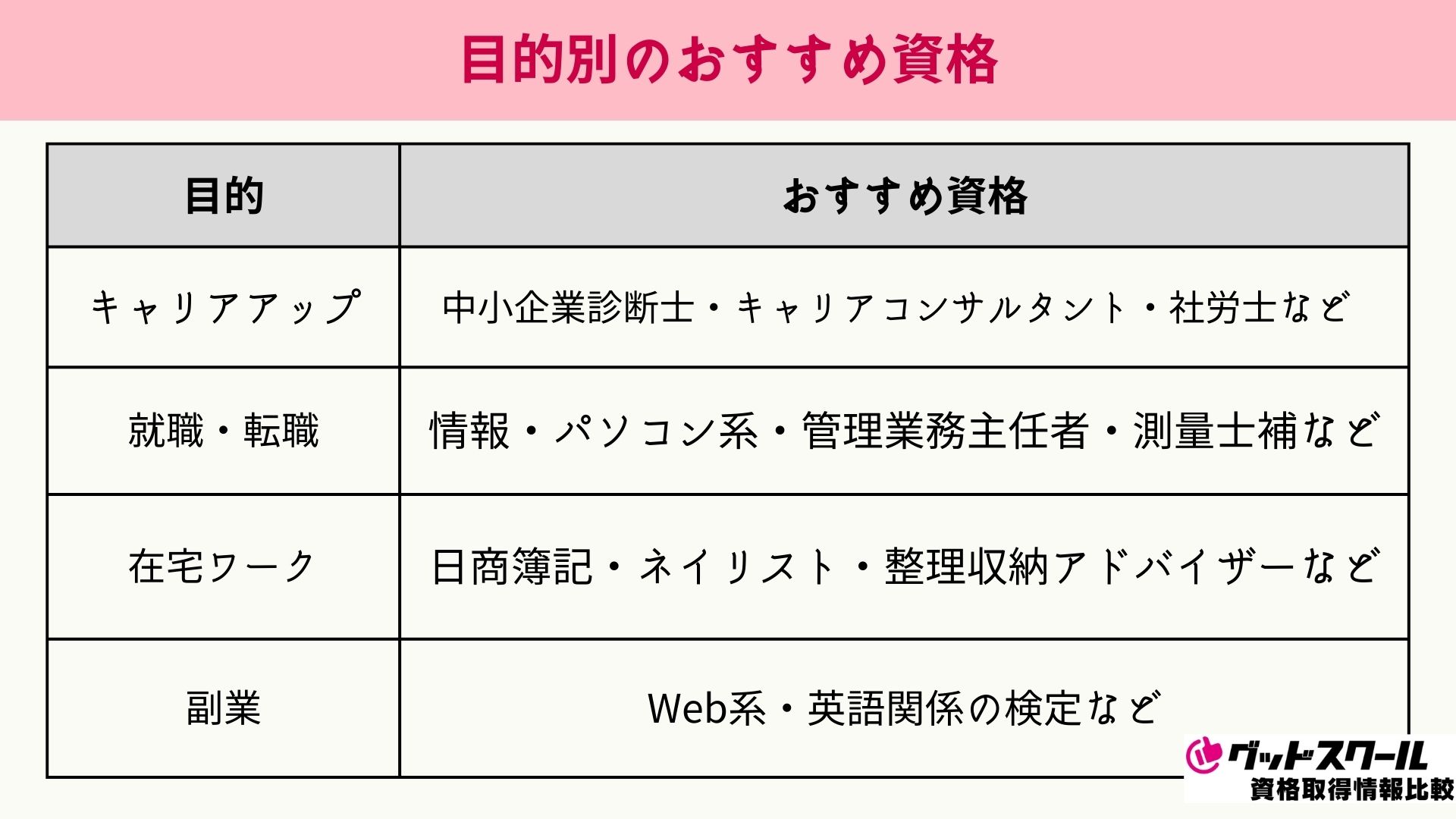

目的別のおすすめ資格

おすすめの資格を見つけたい方は、まずは「資格を取得する目的」を明確にしてみるとよいでしょう。

以下に、目的に応じたおすすめ資格について紹介します。

| 目的 | おすすめの資格 |

| キャリアアップ | |

| 就職・転職 | |

| 在宅ワーク | |

| 副業 |

それぞれの目的に合った資格を選ぶことで、勉強に対しての方向性が明確になり、取得後の活用度も高まります。

気になる資格があれば、ぜひ上記の各リンク先から、詳細を確認してみてください。

なお、X上では、資格を取得したことで年収が上がったり、未経験分野への転職に成功したりと、実際に目的を達成した方の声が多くみられました。

キャリアアップ・転職に成功した例

中小企業診断士1次合格して努力しつつづけた前職の同僚が年収100万アップで転職活動を終えた。

(引用元:X)

IT業界への未経験転職での面接で、「基本情報技術者取ってるんだ。なぜ取ろうと思ったの?」

とよく聞かれました。そこから自身のIT業界に対する興味をアピールできたので、取得して良かったと感じますね。

(引用元:X)

資格取得をきっかけに、年収アップや未経験分野への転職に成功した人の声は多く挙がっています。

資格一つで、将来の選択肢が広がるというよい例でしょう。

在宅ワークを実現できた例

10年専業主婦資格無しで働くのは無理かと思っていたくらいですが、簿記3級を取り(難しくはないです)会計事務所に勤めて6年になります。

半分はリモートワークをさせてもらっていて、全リモートの方もいます。

この業界は最も在宅ワークがしやすいかと思います。学歴関係無し未経験OKのとこ多いです!

(引用元:X)

未経験からでも簿記のような実用的な資格を取得することで、在宅ワークという働き方を手に入れている方もいます。

中でも簿記は、事務職や会計関連の仕事との相性が良く、学歴や職歴を問わず採用されやすいのも特徴です。

「どこでも働ける力」を身につけたい方には、簿記のような事務系資格がおすすめです。

Xのポストからも分かるように、目的に合った資格を選ぶことで、年収アップや未経験からの転職、自宅で収入を得られるなど、理想の働き方に近づけます。

「おすすめの資格」は人によって違うからこそ、自己分析と目標設定を明確にした上で、本当に役立つ資格を選びましょう。

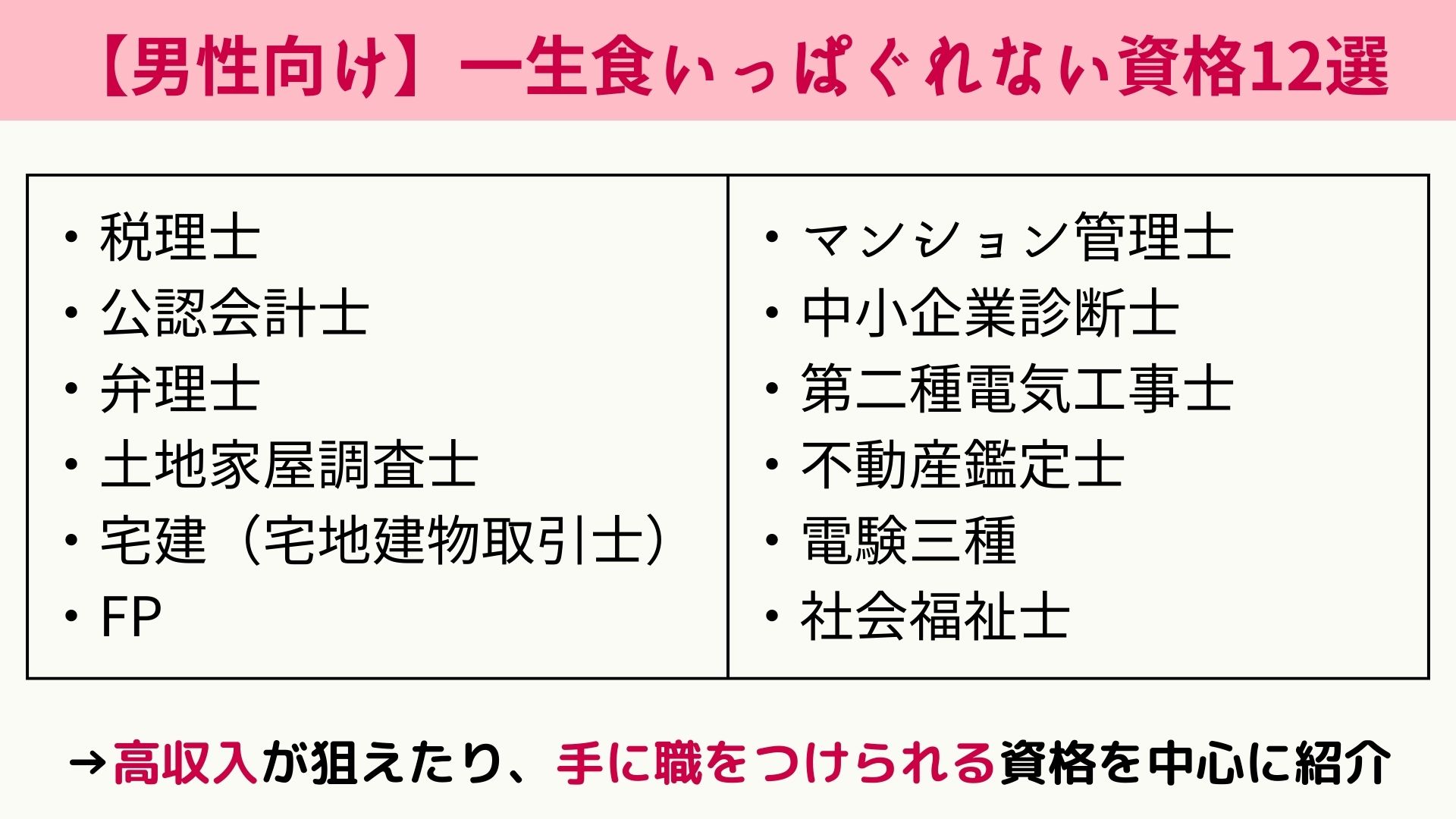

一生食いっぱぐれない役立つ資格【男性向け】12選!

| 一生食いっぱぐれない役立つ資格【男性向け】12選! |

| 資格名選択で、記事内の該当箇所に移動します。 |

一生食いっぱぐれない資格とは、高収入が狙えたり、手に職をつけられる資格のことです。

ここからは、一生食いっぱぐれない役に立つ資格を男女別で見ていきましょう。

まずは、取得することで高収入が狙えたり、技術を身につけることで手に職をつけられる、男性におすすめの資格をご紹介していきます。

税理士

(引用元:日本税理士会連合会公式HP)

税理士とは、税金の専門家で、所得税・法人税・相続税など様々な税金の申告書を作成したり、税に関するアドバイスを行ったりする職業です。

弁護士などと並ぶ士業のうちの1つで、難関資格として有名です。

難関資格ではありますが、令和5年賃金構造基本統計調査によると平均年収は約746.7万円となっており、高収入を狙える職業でもあります。

基本情報

| 受験資格 | 大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者、日商簿記検定1級合格者など細かい規定があります。 詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。 |

| 試験形式 | 筆記試験(記述式) |

| 合格率(2024年度) | 13.5% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | 1科目4,000円(税込) 2科目5,500円(税込) 3科目7,000円(税込) 4科目8,500円(税込) 5科目10,000円(税込) |

合格率が18.8%なので、難易度はさほど高くないように見えますが、資格スクールのスタディングの統計によると、5科目全てに合格するには最短でも2000時間以上も勉強時間が必要となるほどの難関資格です。

ただし、税理士試験は科目合格制を取り入れているため、1年で5科目全て合格する必要はありません。

1科目ずつ受けて、5年かけて税理士を目指すということもできます。

そのため、税理士事務所で働きながら資格を取得して、将来的に独立するという目標を描きやすい資格でもあります。

税理士のおすすめ通信講座

(引用元:資格の大原)

長時間の勉強が必要な税理士を目指すのであれば、通信講座を利用するのがおすすめです。

税理士の通信講座は、官報合格(5科目全てに合格すること)53.3%と驚異的な数字を出している資格の大原がおすすめです。

なんと、官報合格した方の半数以上は大原生というデータもあり、実績はNo.1といっても過言ではないでしょう。

詳しくはこちらの記事で紹介していますので、税理士取得を目指す方はぜひ参考にしてみてください。

→税理士 通信講座の記事はこちら

公認会計士

(引用元:日本公認会計士協会公式HP)

公認会計士とは、会計と監査の専門家であり、独立した立場から企業の財務諸表監査をはじめとした財務や会計に関わる監査やコンサルティングを行う職業です。

公認会計士は、医師や弁護士と並ぶ三大国家資格といわれ、将来性・安定性の高い資格でもあります。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・短答式試験(マークシート方式) ・論文式試験 |

| 合格率(2024年度) | 7.4% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | 19,500円(税込) |

公認会計士試験は、短答式試験では4科目、論文式試験では6科目もあり、科目数が多い試験です。

資格試験対策講座を提供するTACによると、短答式試験には1500時間、論文式試験には1000時間、最低でも2500時間もの勉強が必要になるため、かなりの難関資格といえるでしょう。

ただ、短答式試験に合格するとその後2年間は短答式試験が免除となるため、最初の1年は短答式試験合格を目指し、次の年に論文式試験に挑戦するという戦略を取ることもできます。

公認会計士の勉強時間やスケジュールに関しては、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

公認会計士のおすすめ通信講座

(引用元:CPA)

公認会計士は難易度が高いため、独学ではなく通信講座を利用した方がより合格に近づくでしょう。

公認会計士の通信講座でおすすめなのは、合格率50.9%を誇るCPA会計学院です。

CPAでは、50年以上の指導実績を誇るベテラン講師と一発合格を果たした若手講師陣が連携して、経験値と最新データを融合させたカリキュラムを作り上げ、高い合格率をたたき出しています。

こちらの記事で他の通信講座も紹介していますので、自分に合ったものをみつけてみてはいかがでしょうか。

→公認会計士 通信講座の記事はこちら

弁理士

(引用元:日本弁理士会公式HP)

弁理士とは、知的財産の専門家で、特許・意匠・商標などを特許庁へ出願する手続きを代行する仕事です。

特許の出願には膨大な書類と高度な知識が必要なため、知的財産の権利の代理申請は弁理士の独占業務となっています。

大手企業は特許出願をスムーズにするため、また、コスト削減のため、社内に弁理士を置くケースが増えています。

その他にも国際特許の出願数が増加傾向にあるため、海外の特許事情に明るい弁理士のニーズが高まってきています。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・筆記試験(短答式・論文式) ・口述試験 |

| 合格率(2024年度) | 6.0% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | 12,000円(税込) |

弁理士の試験に合格するには、一般的に3000時間の勉強時間が必要といわれています。

その上、合格率も6.1%とかなり低いため、弁理士はかなりの難関資格です。

弁理士のおすすめ通信講座

(引用元:アガルートアカデミー)

忙しい社会人が難関資格である弁理士試験に合格するには、合格のためのテキストや副教材がそろっている通信講座を利用する方が良いでしょう。

弁理士の通信講座の中でも比較的低価格のアガルートがおすすめです。

低単価といっても質が悪いわけではありません。

通常、弁理士の合格率は10%以下なのに対し、アガルート受講者の合格率は34.4%と大きく成果を出している講座です。

こちらの記事では、弁理士を目指す方におすすめの他の通信講座についても詳しくご紹介してますので参考にしてみてください。

→弁理士 通信講座の記事はこちら

土地家屋調査士

(引用元:日本土地家屋調査士会連合会公式HP)

土地家屋調査士とは、土地の売買や新築の家を建てる際に、不動産の正確な状況を把握するため、調査や測量を行い、所有者の代わりに登記の申請をする仕事です。

昔は曖昧だった隣接地との境界線問題に関する相談が増えているのと、今後100万棟ものマンションの建て替えが必要になるとされており、今後さらに需要が高まる資格といえます。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・筆記試験 ・口述試験 |

| 合格率(2024年度) | 11.0% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | 8,300円(税込) |

土地家屋調査士も合格率が10.47%と難易度が高い試験です。

筆記試験には免除制度があり、以下の要件に当てはまる場合、筆記試験を免除されます。

・測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士のいずれかの資格を保有する者

・測量の試験について筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定された者

この制度を利用するため、実務経験を積んでから受験したり、難易度が低い測量士補を取得してから試験い臨む方が多いようです。

土地家屋調査士の難易度やメリット・デメリットについてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

土地家屋調査士のおすすめ通信講座

(引用元:アガルートアカデミー)

土地家屋調査士を目指すなら効率的に学習できる通信講座を利用すると良いでしょう。

土地家屋調査士の通信講座の中でも、比較的受講料が安く、一発合格を目指したカリキュラムが組まれているアガルートがおすすめです。

定期カウンセリング・質問回数無制限などサポートにも力を入れており、2023年のアガルート受講生の合格率は53.65%と、全国平均より5.58倍も高くなっています。

その他の通信講座は、こちらの記事で詳しくご紹介していますので、チェックしてみてください。

→土地家屋調査士 通信講座の記事はこちら

宅建士(宅地建物取引士)

(引用元:不動産適正取引推進機構公式HP)

宅地建物取引士(宅建士)とは、不動産取引のエキスパートで、主に不動産会社で土地や建物の売買、賃貸物件の斡旋などを行なっています。

不動産会社には従業員5名に対して宅建士を1名置かなければならないという決まりがあるので需要が見込めるため、宅建の受験者は毎年20万人前後にもなるほど大人気の資格です。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式50問) |

| 合格率(2024年度) | 18.6% |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | 8,200円(税込) |

通信スクールのアガルートによると、宅建合格に必要な勉強時間は300~400時間となっており、行政書士や社労士など他の国家資格と比べると、短期間で合格できます。

短期間で合格できるといっても、宅建の試験範囲は広いため、効率よく勉強していく必要があります。

宅建試験に関しては、こちらの記事でも詳しくご紹介していますのでチェックしてみてください。

宅建のおすすめ通信講座

(引用元:フォーサイト)

広範囲に及ぶ宅建の試験範囲を効率よく勉強するには通信講座がおすすめです。

宅建の通信講座の中でのオススメは、宅建合格率76.1%と驚異的な合格率を叩き出しているフォーサイトです。

フォーサイトには動画講義だけでなく、ライブ配信講義があり、講師に直接質問できる、他の受講生とコミュニケーションが取れると好評です。

ライブ配信講義に出れば出るほど、合格率が上がるというデータも出ているんですよ。

宅建の資格講座は数が多く、別の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

→宅建の通信講座の記事はこちら

ファイナンシャルプランナー(FP)

(引用元:日本FP協会公式HP)

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、税金・投資・住宅ローン・教育など、暮らしに関わるお金のエキスパートで、個人に対し、お金のプランニングやアドバイスを行う職業です。

ファイナンシャルプランナーは、日々の生活に大きく関わる仕事で、住宅ローンや保険などの契約を行う際にお世話になったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

老後への不安から投資を始めたり、節約・節税に対する関心が高まっているのを受け、ファイナンシャルプランナーは需要が増えている職種でもあります。

基本情報

| 受験資格 | 【FP3級】 受験資格なし 【FP2級】 ・AFP認定研修の受講修了者 ・3級FP技能検定合格者 ・FP実務経験2年以上 【FP1級学科試験】 ・2級技能検定に合格し、かつFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者 ・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者 ・厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、かつ1年以上の実務経験を有する者 【FP1級実技試験】 ・1級学科試験の合格者 ・日本FP協会のCFP®認定者 ・日本FP協会のCFP®資格審査試験の合格者 ・FP養成コース修了者で、FP業務の経験が1年以上ある者 |

| 試験形式 | 【FP3級】 ・学科(マークシート形式60問) ・実技(マークシート形式20問) 【FP2級】 ・学科(マークシート形式60問) ・実技(記述式40問) 【FP1級】 ・学科基礎編(マークシート形式50問) ・学科応用編(記述形式5題15問) ・実技(口頭試問方式) |

| 合格率(2024年・FP協会) | 【FP3級(2024年4月~9月実施)】 ・学科86.2% ・実技85.8% 【FP2級】 ・学科47.1% ・実技56.5% 【FP1級】 ・実技82.4% |

| 難易度 | 【FP3級】 普通 【FP2級】 やや高い 【FP1級】 高い |

| 受験料 | 【FP3級】 ・学科4,000円(税込) ・実技4,000円(税込) 【FP2級】 ・学科5,700円(税込) ・実技6,000円(税込) 【FP1級】 ・きんざい・学科8,900円+実技28,000円(税込) ・FP協会:実技のみ20,000円(税込) |

FPは他の国家資格より比較的難易度が低いですが、独立開業を目指せる資格のため、男女問わず人気があります。

また、FPの勉強は、資格試験だけでなく日常生活にも活かせるので、持っていて損はないでしょう。

FPの種類や難易度、勉強時間については、こちらの記事で解説していますので、チェックしてみてください。

→FP(ファイナンシャルプランナー)とは?資格の種類や難易度、勉強時間についても徹底解説

FPのおすすめ通信講座

(引用元:フォーサイト)

仕事が忙しく勉強する時間がないという方には、通信講座がおすすめです。

FPの通信講座の中でも効率よく学習できるフォーサイトを利用すれば、最小限の学習で合格が目指せます。

フォーサイトは、合格に必要なポイントだけをまとめた薄型のフルカラーテキストを採用しており、わかりやすい、持ち運びしやすいと人気です。

他の通信講座もこちらの記事でまとめていますので、参考にしてみてください。

→FP 通信講座の記事はこちら

マンション管理士

(引用元:マンション管理センター公式HP)

マンション管理士とは、その名の通りマンション管理の専門家で、マンションの管理組合に対し維持管理に関するアドバイスをしたり、修繕計画を立て工事会社を選定したり、住民トラブル解消に向けての交渉などを行う職業です。

マンション管理士になるには、マンション管理士試験という国家試験に合格しなければなりません。

マンション管理の仕事は、対象年齢の幅が広いため、定年後の再就職先としても人気があります。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式50問) |

| 合格率(2024年度) | 12.7 % |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | 9,400円(税込) |

マンション管理士は合格率が10%前後と難易度が高い資格ですが、取得れば定年後も働き口がみつけやすいというメリットがあります。

また、行政書士や宅建士、土地家屋調査士なども併せて取得すれば、独立開業の道も開ける資格です。

マンション管理士のおすすめ通信講座

(引用元:フォーサイト)

マンション管理士試験以外にも行政書士など他の資格を取得し独立を目指すなら、ダブルライセンス割引があるフォーサイトがおすすめです。

ダブルライセンスとは2つ以上の資格を取得し、より専門性の高いキャリアを形成していくことを目的とした制度で、過去にフォーサイトの講座を受講した方が2つ目の資格講座を申し込む際に割引が適用されます。

他にもおすすめのマンション管理士の通信講座をこちらの記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

中小企業診断士

(引用元:J-SEMECA公式HP)

中小企業診断士とは、中小企業に対して様々な角度から経営に関するコンサルティングを行う職業です。

日本版MBAとも呼ばれ、経営やマネジメントのスキルを身につけられるため、社会人にとても人気のある資格です。

基本情報

| 受験資格 | 【一次試験】 受験資格なし 【二次試験】 一次試験に合格者 【口述試験】 二次試験に合格者 |

| 試験形式 | 【一次試験】 筆記試験(マークシート形式) 【二次試験】 筆記試験(記述式) 【口述試験】 ・10分程度の面接 |

| 合格率(2023年度) | ・一次試験29.6% ・二次試験18.6% ・口述試験99% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | 【一次試験】 14,500円(税込) 【二次試験+口述試験】 17,800円(税込) |

中小企業診断士の合格率は、一次試験が29.6%、二次試験が18.6%なので難易度は低いように見えますが、一次と二次を合わせた合格率は8%程度となっているので、決して簡単な試験ではありません。

中小企業診断士の難易度や勉強方法については、こちらの記事で解説していますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。

中小企業診断士のおすすめ通信講座

(引用元:スタディングHP)

難関資格の中小企業診断士の取得を目指すなら、通信講座を利用すると良いでしょう。

数ある中小企業診断士の通信講座の中でも最安値でもしっかり実績を出しているスタディングの中小企業診断士講座がおすすめです。

スタディングならスマホ1つで学習できるため、ちょっとした隙間時間を有効活用しながら資格取得が目指せます。

他の講座については、こちらの記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

第二種電気工事士

(引用元:電気技術試験センター)

第二種電気工事士は、建物の電気設備の工事やメンテナンスを行う際に必要な国家資格です。

一般家屋・ビル・商業施設など、建物全般の電気工事や電気が多く使われる鉄道工事などを行う時に必ず必要な資格なので需要が絶えません。

基本情報

| 受験資格 | 格なし |

| 試験形式 | ・筆記試験(マークシート方式50問) ・技能試験 |

| 合格率(2024年度) | 69.5% |

| 難易度 | 低い |

| 受験料 | ・書面での申し込み 9,600円(税込) ・インターネットでの申し込み9,300円(税込) |

第二種電気工事士の資格を取得するまでの勉強時間は、一般的に50〜150時間といわれています。

合格率も60%〜70%と高いため難易度も低く、取得しやすい資格です。

第二種電気工事士の難易度や勉強方法はこちらの記事を参考にしてみてください。

→電気工事士は独学で合格できる?おすすめの勉強方法、テキストや学習サイトを紹介!

第二種電気工事士のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

第二種電気工事士は独学でも合格を目指せますが、技能試験において何が正解で間違いなのかよくわからないという場合は、添削サポートがある電気工事士の通信講座を利用する方が良いでしょう。

ユーキャンの電気工事士講座なら技能試験用の練習キットもセットになっている上に、施工物の添削もしてもらえるので、初学者におすすめです。

こちらの記事では第二種電気工事士試験対策講座をランキング形式でご紹介してますので、自分に合った講座を探してみてください。

不動産鑑定士

(引用元:国土交通省公式HP)

不動産鑑定士とは、不動産の適正な価値を判断したり、不動産の有効な使い方についてコンサルティングを行う職業です。

不動産鑑定士の仕事には、公共事業も含まれるため不況の影響を受けにくいといわれており、安定的に稼げる資格です。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・短答式試験(5肢択一式) ・論文式試験 |

| 合格率(2024年度) | ・短答式試験36.2% ・論文式試験17.4% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | ・書面申請13,000円(税込) ・電子申請12,800円(税込) |

不動産鑑定士試験の合格率はさほど低くはないですが、合格するには2000時間以上もの勉強時間が必要といわれているため難易度は高いといえるでしょう。

難易度は高いですが、不動産会社・鑑定事務所・金融機関などで企業内鑑定士として働いたり、経験を積んで独立開業するなど、様々な将来性があり目指す価値がある資格です。

不動産鑑定士のおすすめ通信講座

難易度が高く、長期間の学習が必要な不動産鑑定士を目指すなら通信講座の利用がおすすめです。

不動産鑑定士の通信講座は、アガルート、LEC東京リーガルマインド、TACの3社が開講しています。

以下の記事で徹底比較していますので、ぜひチェックしてみてください。

電験三種

(引用元:電気技術者試験センター)

電験三種とは、ビルや工場などの電気設備を保守・監督を行う際に必要な国家資格で、正式には「電気主任技術者試験」といいます。

電験三種を取得すると、電験主任技術者に選出されたり、手当が支給される会社もあるそうです。

基本情報

| 受験資格 | 受験資格なし |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式) |

| 合格率(2024年度上期) | 全科目:15.9%

科目:31.0% |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | ・郵送8,100円(税込) ・インターネット 7,700円(税込) |

電験三種はテキストに書いてあるような基礎知識以外にも、実務的な知識も問われるため電気に関する試験の中でな難易度が高めです。

しかし、持っていれば武器になる国家資格ですので、手に職をつけたいという方におすすめです。

電験三種のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

働きながら電験三種取得を目指すなら、通信講座をうまく利用して学習していくと良いでしょう。

中でもサポートが手厚いユーキャンの講座がおすすめです。

ユーキャンの電験三種講座には、全10回の講師による添削指導を受けられるので、理解を深めたり、苦手分野の克服に繋がります。

こちらの記事では、電験三種の通信講座をランキング形式でご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

社会福祉士

(引用元:社会福祉振興・試験センター)

社会福祉士は、肉体的・精神的・経済的な問題を抱える人たちに対し、充実した日常生活を送れるよう支援する福祉の専門家で、ソーシャルワーカーとも呼ばれます。

高齢者や経済的な問題を抱える方が増えてきている日本において、ソーシャルワーカーの需要は増えています。

基本情報

| 受験資格 | 受験者資格には、福祉系以外の4年制の大学を出ている場合、一般養成課程のある施設で1年間研修が必要など様々な要件があります。 詳しくは、社会福祉振興・試験センターのHPでご確認ください。 |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式150問) |

| 合格率(2024年度) | 58.1% |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | 19,370円(税込) |

通信講座のユーキャンによると社会福祉士試験合格に必要な勉強時間は300時間です。

合格率は約30%ということを考えると難易度はやや高めでしょう。

試験の難しさと共に、福祉系以外の大学を出ている場合、1年研修を受けなければならないというのも資格取得のハードルになってきます。

とはいっても、過去のデータによると受験者の80%は働きながら学習している社会人なので、現在仕事をしていても合格を目指せます。

社会福祉士試験の難易度や勉強方法についてはこちらの記事でご紹介しているので参考にしてみてください。

社会福祉士のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

働きながら資格取得を目指すなら、効率よく学習できる通信講座が便利です。

中でも累計合格者7000人以上を輩出しているユーキャンがおすすめです。

ユーキャンの受講生の91%は働きながら社会福祉士を目指している方というデータもあり、忙しい社会人でもしっかりと合格へ導いてくれるでしょう。

こちらの記事では、各社の社会福祉士の通信講座を詳しく比較していますので、チェックしてみてください。

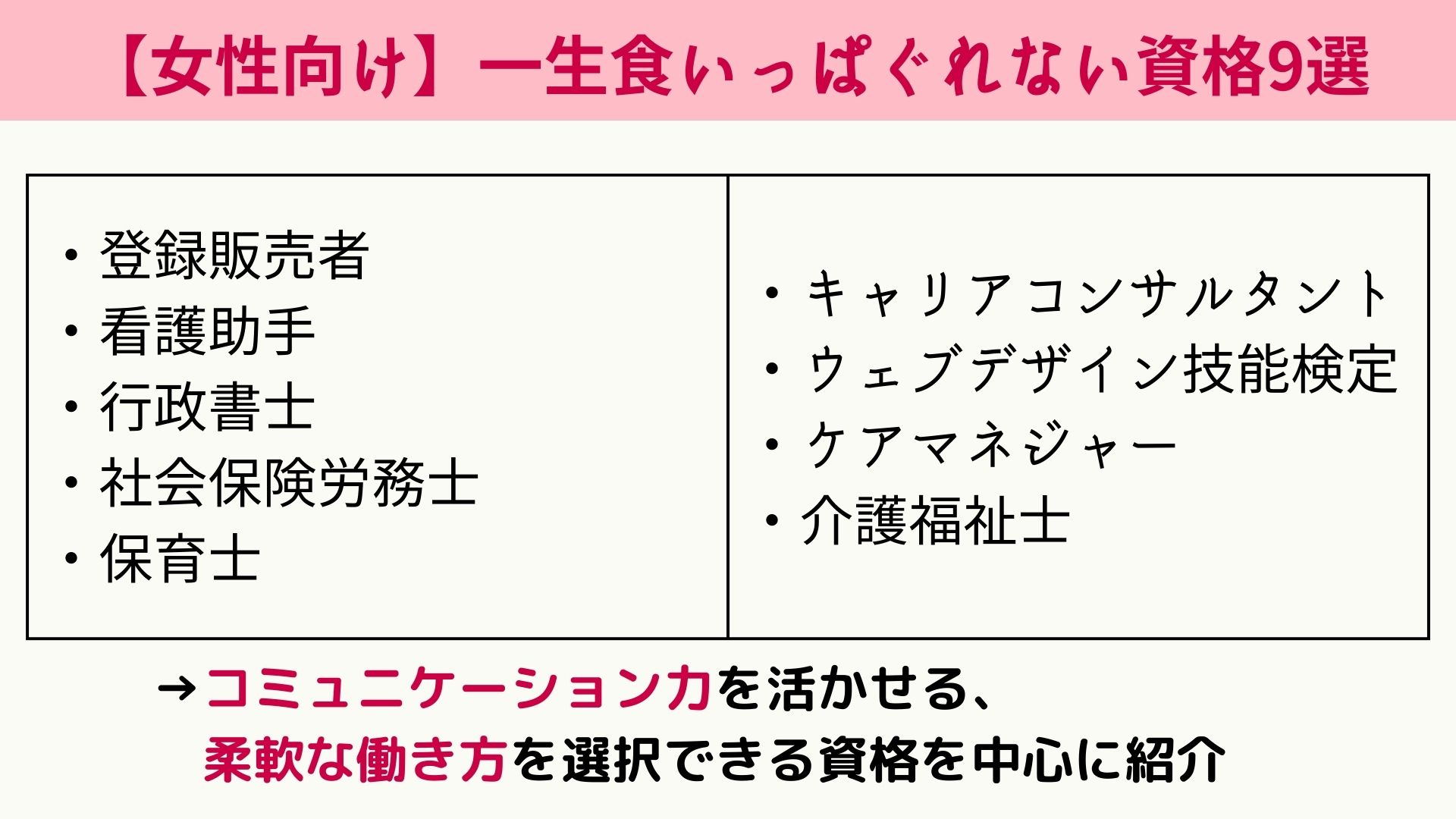

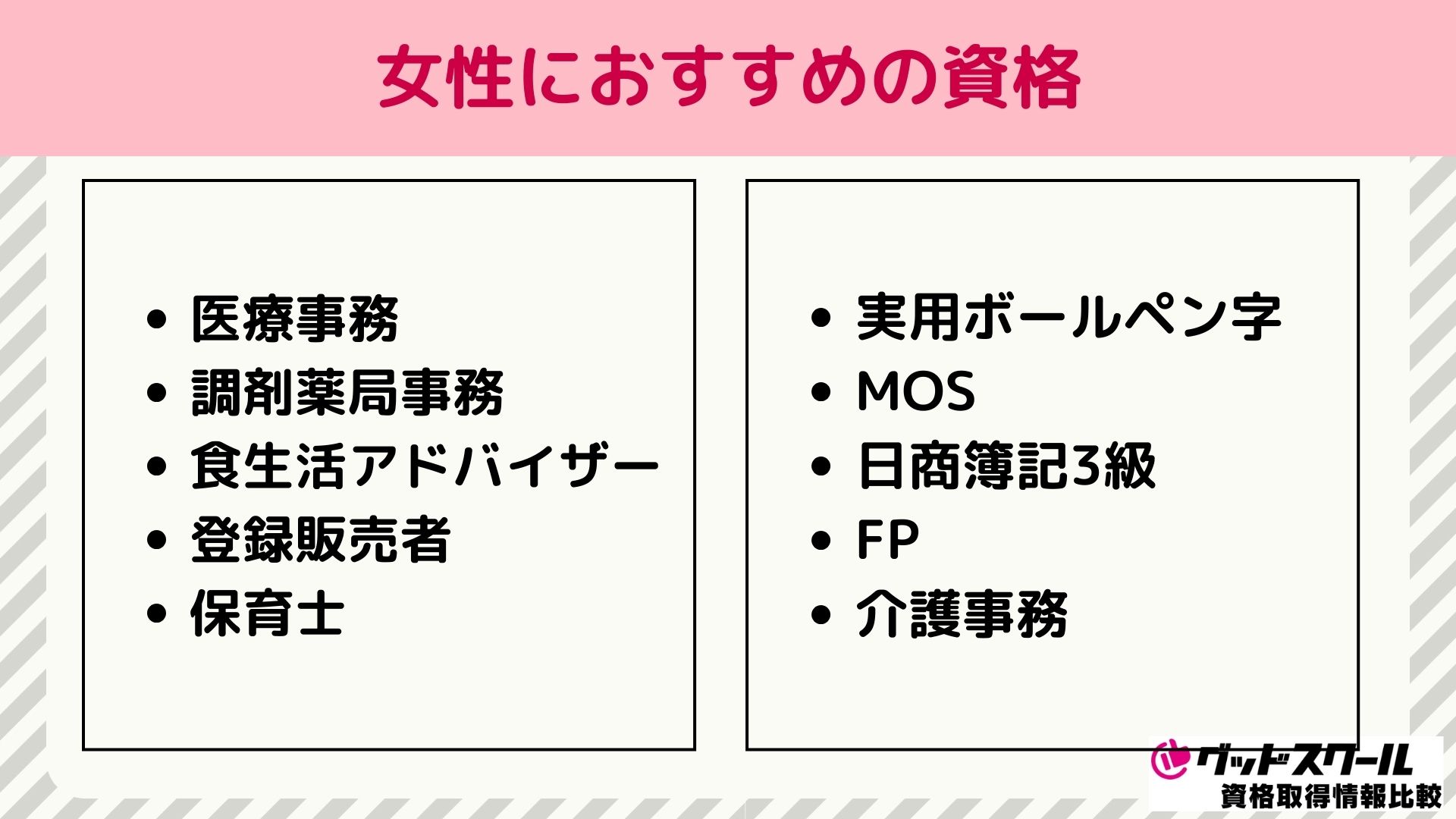

一生食いっぱぐれない役立つ資格【女性向け】9選!

| 一生食いっぱぐれない役に立つ資格9選【女性向け】 |

| (資格名選択でおすすめの通信講座の記事に移動します。) |

ここからは、コミュニケーション力を活かせる、または、柔軟な働き方を選択できる、女性向けの役に立つ資格9選をご紹介していきます。

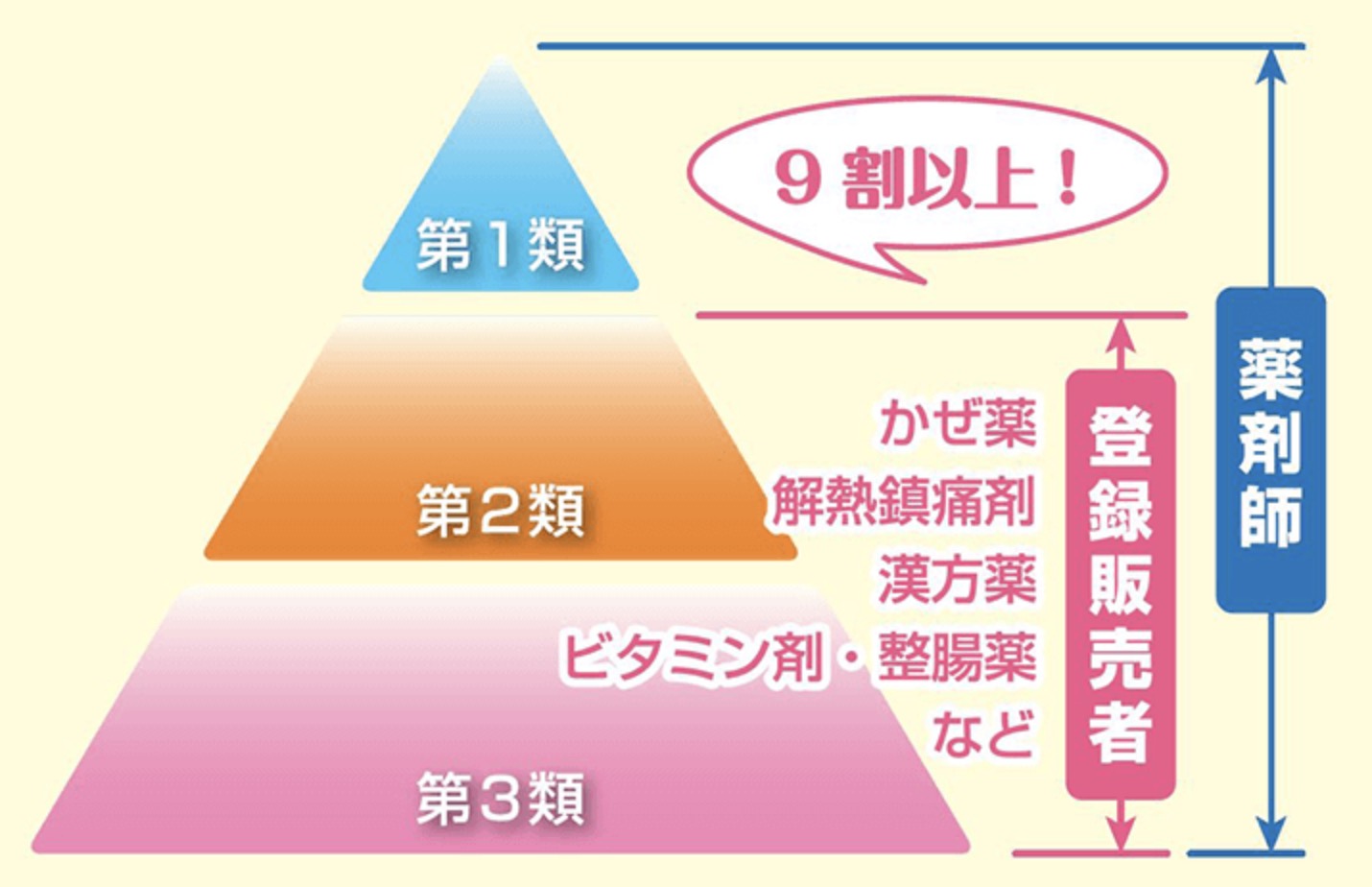

登録販売者

(引用元:ユーキャン公式HP)

登録販売者とは、一般医療品(第2類・第3類)を販売する際に必要な資格です。

登録販売者の資格を持っていると、薬の販売だけでなく、相談やアドバイスも行えるようになります。

ドラッグストアやスーパーで医薬品を販売する際に必要な資格なので需要が多く、何歳になっても働けるため人気の資格です。

基本情報

| 受験資格 | 受験資格なし |

| 試験形式 | ・マークシート方式120問 |

| 合格率 | 40%〜50%(自治体によって異なる) |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | ・12,000円~18,000円程度(各都道府県による) |

通信講座ユーキャンによると登録販売者の資格を取るまでに必要な勉強時間は400時間で、合格率が49.0%ということを考えると、取得しやすい資格といえます。

ただし、正式な登録販売者として働くには、実務経験が2年以上必要になるので注意しましょう。

登録販売者として働くメリット・デメリットや将来性についてはこちらの記事でもご紹介してますので、参考にしてみてください。

登録販売者のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

働きながら登録販売者の資格取得を目指すなら通信講座を利用すると良いでしょう。

2年連続『現役登録販売者がオススメする登録販売者講座』にて第1位に輝くユーキャンがおすすめです。

ユーキャンの登録販売者講座はサポートが14ヶ月も付いており、何かしらの理由で学習が遅れてしまっても安心です。

その他にも様々な登録販売者の通信講座をこちらの記事でご紹介していますので、自分にピッタリの講座をみつけてくださいね。

看護助手

(引用元:ユーキャン公式HP)

看護助手は、患者の世話や看護師のサポートを行う職業で、看護師とは違い、専門の学校に通うことなく資格が取れます。

医療の分野は常に人手が足りていないので、看護助手は需要が高い資格でもあります。

看護助手の資格には「メディカルケアワーカー」と「看護助手実務能力認定試験」2通りあります。

メディカルケアワーカーの基本情報

| 受験資格 | 【2級】 ・実務経験者 協会規定の実務経験と証明する実務経験証明書において、実務経験が1年以上と確認が取れる者 ・一般受験者 協会指定教育機関において、メディカルケアワーカー講座の受講修了をした者 【1級】 メディカルケアワーカー検定試験2級合格者 |

| 試験形式 | 【2級】 ・学科20問 ・文章作成800字程度 【1級】 ・学科25問 ・記述問題800字程度 |

| 合格率 | 2級・1級共に65%程度 |

| 難易度 | 【2級】 低い 【1級】 やや低い |

| 受験料 | 1級:8,700円(税込) 2級:7,700円(税込) |

看護助手実務能力認定試験の基本情報

| 受験資格 | 受験資格なし |

| 試験形式 | ・学科問題(マークシート式35問) |

| 合格率 | 60〜80% |

| 難易度 | 低い |

| 受験料 | ・一般受験5,000円(税込) ・認定機関の通学受講生4,500円(税込) |

両資格とも合格率が60%以上と難易度が低くめです。

看護助手の資格を持っていると、採用されやすくなったり、職場での信頼が高まるなどのメリットがありますので、医療関係の仕事を目指す方はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

看護助手のおすすめな通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

働きながら看護助手を目指すなら、効率よく学習できる通信講座がおすすめです。

中でも、お客様満足度86.4%と圧倒的に支持されているユーキャンがおすすめです。

ユーキャンの看護助手講座なら最短3ヶ月で看護助手に必要な知識を習得でき、講座終了後は受験なしで看護助手実務認定資格を取得できます。

行政書士

(引用元:ユーキャン公式HP)

行政書士とは、官公署に提出する書類の作成や代理申請をおこなったり、法律に関する相談を受けたりできる職業です。

行政書士は、個人と企業両方をクライアントにできるため業務の範囲が膨大です。

そのため、多くの方が自分の得意な専門分野を絞り活躍しています。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・筆記試験(マークシート方式60問) |

| 合格率(2024年度) | 12.9% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | 10,400円(税込) |

通信講座アガルートによると、行政書士試験合格には600〜1000時間の学習時間が必要となり、合格率も10%前後なので、難易度の高い資格です。

難易度は高いですが、女性の行政書士は少ないため、逆にチャンスが広がっている職種です。

行政書士の勉強時間や年収が気になる方は、こちらの記事をチェックしてみてください。

行政書士のおすすめ通信講座

(引用元:フォーサイト公式HP)

難関資格の行政書士の合格を目指すなら、独学よりも通信講座がおすすめです。

中でも高い合格率を誇るフォーサイトがおすすめです。

フォーサイトの行政書士講座受講生の2023年度合格率は45.45%で全国平均より3.25倍も高くなっています。

また、もし不合格になってしまっても、一定の基準をクリアしていれば受講料が返金される制度があるので安心です。

行政書士の通信講座については、こちらの記事で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

社労士(社会保険労務士)

(引用元:ユーキャン公式HP)

社会保険労務士(社労士)とは、社会保険や労働関連の専門家で、企業の人事や労務に関してコンサルティングを行う職業です。

社会保険制度や就労規則、年金や保険など、行政書士は学ぶ範囲が広く、日常生活に役立つものもたくさんあります。

社労士は就職や転職に強く、独立開業も可能なため、人気の資格です。

基本情報

| 受験資格 | 社労士の受験資格は「学歴」「実務要件」「国家資格合格者」の3つに分かれ、細かく定義されています。 詳しくは社会保険労務士試験オフィシャルサイトでご確認ください。 |

| 試験形式 | ・筆記試験(マークシート方式110問) |

| 合格率(2024年度) | 6.9% |

| 難易度 | 高い |

| 受験料 | 15,000円(税込) |

通信講座各社の発表を見ると、社労士合格までに必要な勉強時間は800〜1000時間です。

その上、合格率は6.4%なので、難易度は高いといえるでしょう。

難易度が高いため合格は難しいのではと思ってしまった方のために、社労士を取得するメリットや試験に向けた勉強方法などをこちらの記事にまとめていますので、チェックしてみてください。

社労士のおすすめ通信講座

(引用元:アガルートアカデミー)

難易度の高い社労士試験合格を目指すなら、通信講座がおすすめです。

数ある通信講座の中でも比較的料金が安いアガルートがおすすめです。

ただ料金が安いだけでなく、アガルート受講生の2023年度合格率は28.57%としっかりと結果を出しています。

社労士の通信講座はこちらで紹介していますので、参考にしてみてください。

保育士

(引用元:ユーキャン公式HP)

保育士とは、専門的な知識と技術を持って、乳児から小学校就学前までの児童を保育する職業です。

ニュースでも報道されている通り、保育士は慢性的に不足しているため、需要がある資格といえるでしょう。

また、何歳になっても働けるので、子供好きな女性におすすめの資格です。

基本情報

| 受験資格 | 受験資格については細かい規定がありますので、詳しくは全国保育士養成協会のHPをご確認ください。 |

| 試験形式 | ・筆記試験(マークシート方式160問) ・実技試験 |

| 合格率(2023年度) | 19.96% |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | 12,950円(税込) |

保育士の試験は、2日間に渡る筆記試験と実技試験により合否が決まり、合格率も23.0%と低いため、難易度はやや高めです。

保育士のおすすめ通信講座

(引用元:ヒューマンアカデミー公式HP)

保育士資格を確実に取得したい方や、実践力を身に付けたい方は、ヒューマンアカデミーのチャイルドケアカレッジこども保育専攻をおすすめします。

ヒューマンアカデミーのチャイルドケアカレッジこども保育専攻の特徴は、以下の通りです。

| 特徴 |

|

| 学習スタイル | 通学(2年間) |

| 学費 | 総額:約235万円/2年

|

| 入試の種類 |

|

| 受験資格 |

|

(参照元:ヒューマンアカデミー公式HP)

ヒューマンアカデミーの最大の特徴は、卒業と同時に保育士資格を取得できる点です。

通常、保育士資格を得るためには難関の国家試験に合格する必要があります。

しかし、ヒューマンアカデミーは指定保育士養成校のため、規定の授業を履修し実習を修了することで、国家試験を免除してもらえます。

また、週1回から通学できるため、仕事や育児と両立しながら保育士を目指したい方にも最適です。

さらに、ヒューマングループ内では50以上の保育施設を運営しており、卒業後のインターンシップやアルバイトの機会も豊富にあります。

つまり、ヒューマンアカデミーは実践的な指導を受けながら確実に保育士資格を取得し、卒業後の手厚いサポートも受けたい方に最適です。

- 保育士 通信講座の記事はこちら

キャリアコンサルタント

(引用元:キャリアコンサルタント試験公式HP)

キャリアコンサルタントとは、相談者のキャリアに関する悩み事を専門知識を活かして解決したり、コンサルティングをしたりする職業です。

キャリアに関する相談を受けることは誰でもできますが、キャリアコンサルタントとして名乗って活動していくには、試験に合格し、名簿に登録しなければなりません。

基本情報

| 受験資格 | ・厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した方 ・労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する方 ・技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した方 |

| 試験形式 | ・筆記試験(マークシート方式50問) ・記述式試験 ・実技試験(ロールプレイ・口頭試問) |

| 合格率(2024年3月) | 約50% |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | ・学科試験8,900円(税込) ・実技試験29,900円(税込) |

キャリアコンサルタントの試験には受験資格があり、基本的には講習を受けたり、他の資格に合格してからでなければ受けられません。

合格率は60.7%なので、講習を受けたり、他の資格試験の勉強をしっかりとしていれば、合格するのは難しくないでしょう。

キャリアコンサルタントのおすすめな通信講座

キャリアコンサルタントにおすすめの通信講座は、以下の2社です。

| 通信講座 | 受講料 | 特徴 |

| 地域連携プラットフォーム | 297,000円(税込) |

|

| ヒューマンアカデミー | 410,300円(税込)

※入学金を含んだ金額 |

|

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

地域連携プラットフォームは、短期間で効率的に受験資格を取得したい方や、コストを抑えたい方に向いています。

一方、ヒューマンアカデミーは全国24校の校舎で通学講座を展開しており、通学と通信を組み合わせた受講スタイルが魅力です。

どちらも専門実践教育訓練給付金の対象で、受講費用を軽減できる点が大きなメリットです。

受講スタイルや予算、学習期間の希望に応じて、自分に合った講座を選びましょう。

地域連携プラットフォーム のキャリアコンサルタント養成講座

(引用元:地域連携プラットフォーム公式HP)

地域連携プラットフォームのキャリアコンサルタント養成講習は、コストと学習しやすさの両面において優れているのが特徴です。

受講料は297,000円(税込)と業界でも最安値クラスで、さらに入学金やテキスト代も必要ありません。

なお、約1.5ヶ月で修了可能な最速コースが用意されており、短期間で効率的にキャリアコンサルタントの受験資格を取得できます。

また、資格取得後にはセミナー参加や開業支援など、資格を活かすための手厚いフォローも受けられます。

つまり、費用を抑えつつ短期間で資格取得を目指したい方には、地域連携プラットフォームが最適です。

(引用元:ヒューマンアカデミー公式HP)

ヒューマンアカデミーのキャリアコンサルタント講座は、通学・オンラインまたは完全オンラインから選択でき、最短3ヶ月で受験資格を取得できます。

通学講座は全国の校舎で実施されており、受講しやすい体制が整っているのが魅力です。

なお、資格取得後はグループ企業であるヒューマンリソシアのサポートも受けられるため、スムーズに就職活動を進められます。

短期間で資格を取得したい方はもちろん、オンラインと通学から選んで受講したい方、さらに資格取得後のサポートを重視する方に、ヒューマンアカデミーはおすすめです。

- キャリアコンサルタントの通信講座の記事はこちら

- ヒューマンアカデミーのキャリアコンサルタントの評判の記事はこちら

- 地域連携プラットフォームのキャリアコンサルタントの評判の記事はこちら

ウェブデザイン技能検定

(引用元:特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会公式HP)

ウェブデザイン技能検定とは、ウェブデザインに関する関する知識を問う唯一の国家検定です。

ウェブデザイン技能検定は3級から1級まであり、就職や転職の際のアピール材料にしたり、自分の能力の把握に役立ちます。

また、ウェブデザインは在宅でも可能なので、家事や育児で忙しい女性に人気の資格でもあります。

基本情報

| 受験資格 | 【3級】 受験資格なし 【2級】 3級の合格者 【1級】 2級の合格者 ※2級と1級は所定の実務経験が必要 |

| 試験形式 | 【3級・2級・1級】 ・筆記試験(マーク方式) ・実技試験 |

| 合格率 | 3級:60〜70%

2級:30〜40% 1級:10〜20% |

| 難易度 | 【3級】 低い 【2級】 やや低い 【1級】 やや高い |

| 受験料 | 【3級】 ・学科試験6,000円(税込) ・実技試験8,000円(税込) ・25歳未満の在職者の方は3,000円(税込) 【2級】 ・学科試験7,000円(税込) ・実技試験16,000円(税込) ・25歳未満の在職者は7,000円(税込) 【1級】 ・学科試験8,000円(税込) ・実技試験25,000円(税込) |

ウェブデザイン技能検定3級の合格率は60%前後と高いため、難易度はさほど高くありません。

ただ、ウェブデザインを初めて勉強するという方にとっては、専門用語などが多く、かなり難しく感じるかもしれません。

ウェブデザイン技能検定のおすすめ通信講座

慣れない専門用語が多く挫折してしまいそうと感じている方は、初学者でもわかりやすい通信講座を受講すると良いでしょう。

ウェブデザイン技能検定3級の取得や、フリーランスとして在宅での副業をスタートしたい女性向けの通信講座を提供していえるデジハリ・オンラインスクールがおすすめです。

ケアマネジャー

(引用元:ユーキャン公式HP)

ケアマネジャー(ケアマネージャー)は、正式には「介護支援専門員」という名称で、要支援者が介護を受けられるようにプランを作成したり、市町村や介護サービスを提供する施設との調整を行なったりする職業です。

介護施設や老人ホーム、地域包括支援センターなど様々な場所で活躍でき、高齢化社会において重要な役割を担っています。

基本情報

| 受験資格 | ・特定の国家資格を保有している者 ・介護施設などで相談援助業務などに従事している者 ※詳しい受験資格については、各都道府県の福祉保健局等のHPをご確認ください。 |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式35問) |

| 合格率 | 20%前後(各都道府県による) |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | 8,000〜12,000円程度(各都道府県による) |

ケアマネジャー試験を受験するには、看護師や社会福祉士など特定の国家資格か生活相談員などに5年以上従事しているなど細かい用件を満たしていることが前提となります。

用件を満たしているのであれば、さらなるキャリアップのためにケアマネージャーを目指してみてはいかがでしょうか。

ケアマネジャーを取得するメリットや勉強方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

ケアマネジャーのおすすめ通信講座

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座公式HP)

ケアマネジャーの試験は年1回しかないため、最短で合格を目指したい方は通信講座を利用するのが良いでしょう。

中でも66%と高い合格率を誇るヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)がおすすめです。

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)のケアマネジャー講座には、ケアマネジャー試験受験指導のプロによるオンラインセミナーもあり、疑問解消やモチベーションアップに繋がると好評です。

ケアマネジャーの通信講座もこちらの記事で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

介護福祉士

(引用元:日本介護福祉士会公式HP)

介護福祉士は、身体または精神に障害があり日常生活を送ることが困難な方に対し、必要な介護を行う職業です。

一般的には「ホームヘルパー」と呼ばれ、老人ホームや福祉士施設で活躍しています。

介護関連の職業は常に人材不足なため、介護福祉士の資格を持っていれば、食いっぱぐれることはないでしょう。

基本情報

| 受験資格 | ・3年以上(1,095日以上、実働日数540日以上)介護等の業務に従事した者 ・福祉系高等学校を卒業した者 |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式125問) |

| 合格率(2022年度) | 84.3% |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | 18,380円(税込) |

介護福祉士の受験資格には実務経験が求められますが、合格率は72.3%と高いため、取得しやすい資格です。

ただ、試験時間は220分で125問を解かなければならず、かなりのスピードを要求される試験です。

介護福祉士のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

介護福祉士試験は試験範囲が広く、合計で14科目もあり、効率よく学習していかなくてはなりません。

頻出分野を効率よく学習するためには、通信講座を利用すると良いでしょう。

確実に合格を目指すなら開講歴20年以上のユーキャンがおすすめです。

ユーキャンの介護福祉士講座の受講生の95%は働きながら資格取得を目指している方なので、カリキュラム自体が「働きながら勉強し、続けられる」よう考え抜かれているため、忙しい方でも安心です。

こちらの記事では、介護福祉士の通信講座について詳しくご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

【男女別】取ってよかった資格

| 【男女別】取ってよかった資格 |

|

実際に取って良かった資格について、男女別にランキングを調べました。

ユーキャンやTACなどの資格の通信講座や予備校のホームページ、資格支援サイトなどに掲載されているランキングを元に、1位から順にポイントを付けて集計した結果、上位10位までだった資格を紹介します。

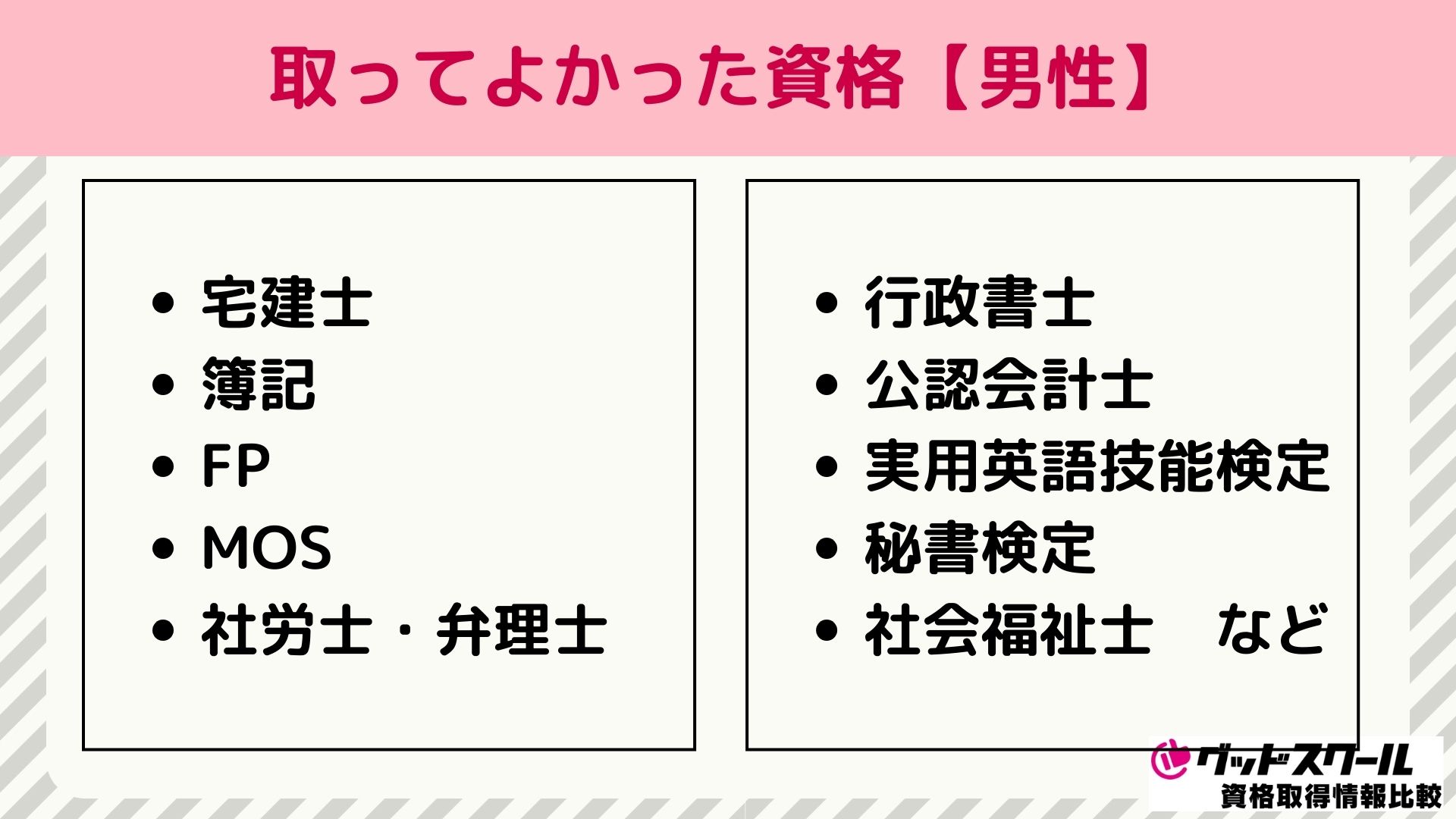

取ってよかった資格【男性】

男性の「取ってよかった資格」「食いっぱぐれない資格」などで、ユーキャンやTACなど検索上位の10サイトのランキングを、1位から順にポイントを付けて集計しました。

取って良かった資格【男性】上位10位の資格は以下の通りです。

| 順位 | 資格名 |

|---|---|

| 1位 | 宅建士 |

| 2位 | 簿記 |

| 3位 | ファイナンシャル・プランナー |

| 4位 | MOS |

| 5位 | 社労士・弁理士 |

| 6位 | 行政書士 |

| 7位 | 公認会計士 |

| 8位 | 実用英語技能検定 |

| 9位 | 秘書・登録販売者・実用ボールペン字・介護福祉士・ITパスポート |

| 10位 | 社会福祉士・普通自動車・危険物取扱者・マンション管理士 他 |

(ユーキャン、TACなどの情報を参考に集計)

宅建士は最も多くのサイトで、1位を獲得していました。

その他社労士・中小企業診断士・ファイナンシャル・プランナーといった、企業だけでなく独立も目指せる資格が目立ち、簿記は男女共に上位にランクインしています。

MOSやITパスポート、TOEICはIT化が進む業種やグローバルな企業では、多くのシーンで役立つスキルといえるでしょう。

男性の「取ってよかった資格」には、ビジネスと直接的に関わる資格が多い傾向です。

起業を目指して資格取得を考えている方であれば、上位8つの資格はどれを持っていても役立つでしょう。

資格手当も付くことが多いので、キャリアアップをしたい方にも「取ってよかった資格」はおすすめといえます。

キャリアアップしたい方におすすめの資格は以下の項目もあわせてご覧ください。

取ってよかった資格【女性】

女性の「取ってよかった資格」「手に職がつく資格」などで、ユーキャンやTACなど、検索上位7サイトのランキングを、1位から順にポイントを付けて集計しました。

取ってよかった資格【女性】上位10位の資格は以下の通りです。

| 順位 | 資格名 |

|---|---|

| 1位 | 日商簿記 |

| 2位 | 医療事務・ファイナンシャルプランナー |

| 3位 | 宅建士 |

| 4位 | 保育士 |

| 5位 | 登録販売者・行政書士 |

| 6位 | 秘書・介護福祉士 |

| 7位 | 調剤薬局事務・看護師・MOS・社労士 |

| 8位 | 食生活アドバイザー |

| 9位 | 公認会計士・ ITパスポート |

| 10位 | 普通自動車・整理収納アドバイザー・英検・実用ボールペン |

(ユーキャン、TACなどの情報を参考に集計)

簿記は、多くのサイトにて1位で紹介されています。

業種を問わず役立つ知識と、3級からであれば手軽に勉強できる点からも人気があります。

保育士や看護師、介護福祉士といった医療福祉系は、もともと女性比率も高い職業ですが、特に介護の仕事はこれからの高齢化社会においても需要の高い資格です。

登録販売者や医療事務も、ライフスタイルの変化に合わせて働ける職場や働き方が豊富な職種であり、女性に高い人気を誇ります。

女性の「取ってよかった資格」では、人を相手とした福祉系の仕事や、雇用形態が選びやすい職種が目立ちます。

細やかな気遣いが必要な職業の資格や、実生活にも役立つ資格が、女性にとっては「取ってよかった資格」といえるようです。

ユーキャンでは、人気資格ランキングのトップ30も発表されています。

詳しくはユーキャンのHPもご覧ください。

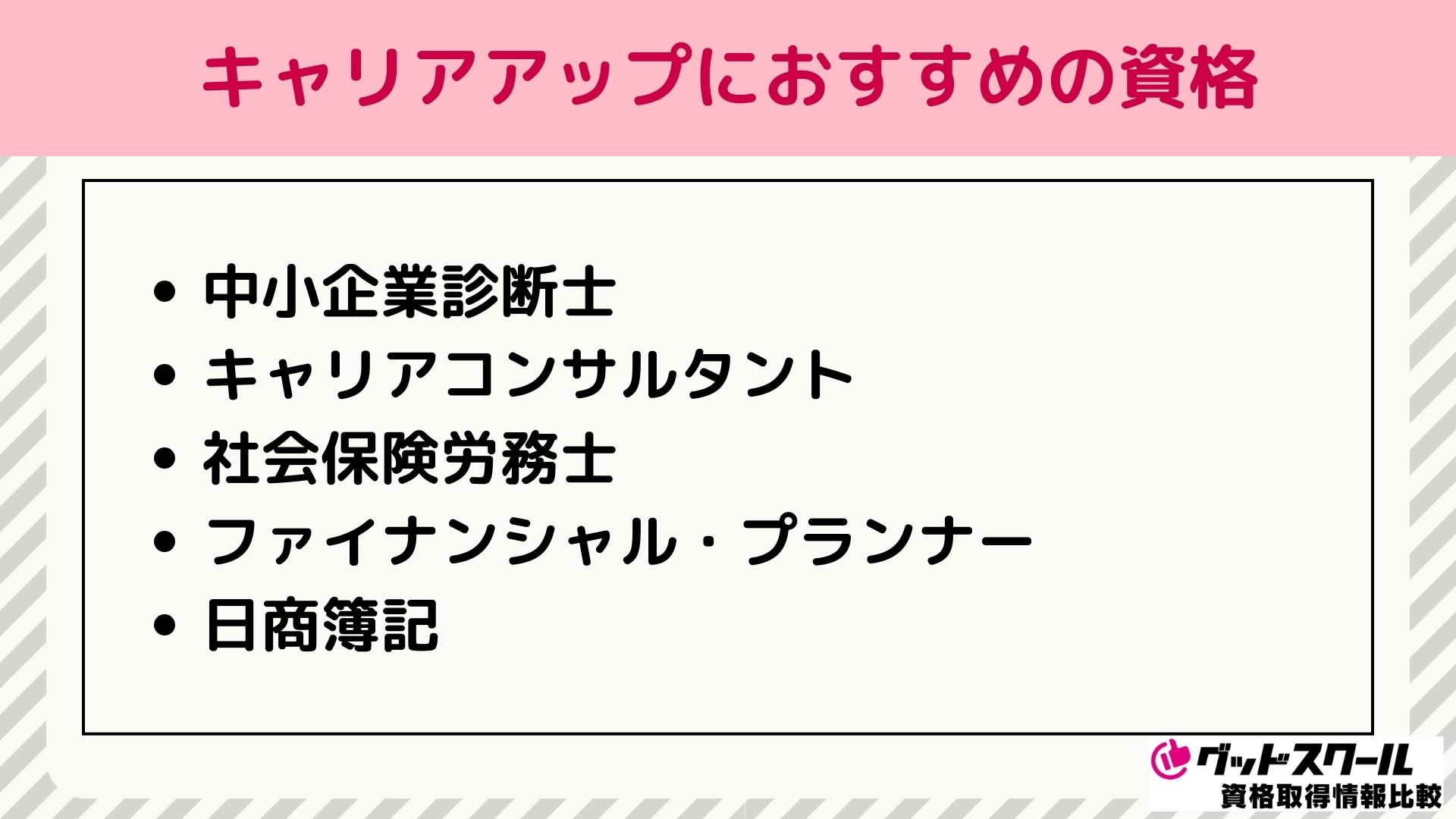

キャリアアップにおすすめの資格

会社で働いている方であれば、社内での昇格や昇給を目指して資格取得を考える方もいるでしょう。

企業内で、所持しているとキャリアアップにつながりやすい資格を5つご紹介します。

| 資格名 | 資格の特徴 |

| 中小企業診断士 |

|

| キャリアコンサルタント |

|

| 社会保険労務士 |

|

| ファイナンシャル・プランナー |

|

| 簿記(日商簿記) |

|

ファイナンシャルプランナーや簿記では、3級から1級までの等級があります。

キャリアコンサルタントや社会保険労務士は、社内でも労務や人事などで重宝される資格です。

中小企業診断士は、経営の全体像を把握できるスキルが身につくので、幅広い職種で役立つスキルであり、独立してフリーランスで活動する方も多い資格です。

資格手当の有無や金額に関しては、企業によって異なります。

確実に昇給を狙いたいのであれば、上記5つ以外にも該当する資格や免許があるのかを確認した上で、資格取得を目指しましょう。

中小企業診断士

(引用元:一般財団法人 中小企業診断協会)

中小企業診断士は、中小企業における経営コンサルティングを担う職業です。

企業経営にまつわる多角的な知識と、分析スキルが必要である難関国家資格の一つです。

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。法律上の国家資格として、「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣が登録します。

中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助言を受けるに当たり、経営の診断及び経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者を登録するための制度です。企業に属して業務にあたる企業内診断士と、フリーで仕事を請け負う独立診断士、コンサルティング会社に属するプロコン診断士に分類されます。

(引用元:中小企業診断士協会公式HP)

中小企業診断士協会のホームページには、企業内診断士の資格取得に対する評価についての集計が記載されています。

| 資格取得に対する評価 | 構成比 |

| 勤務先、関係先の処遇に変化はなかった | 29.2% |

| 上司・同僚から良い評価を得た | 23.7% |

| 関係先から良い評価を得た | 16.1% |

| 資格手当が支給された | 11.1% |

| 資格が活かせる部署に配置された | 9.7% |

| 取得したことを伝えていなかった | 3.9% |

| 昇級・昇格した | 2.9% |

| その他 | 3.4% |

(引用元:中小企業診断士協会HP)

上司や関係先の評価や、資格手当の支給、昇給・昇格があったという回答は63.5%という結果でした。

全体の半数以上が、中小企業診断士の資格取得によるキャリアアップに繋がっています。

また、土日に診断士の活動をされる方も多く、副業にも役立ちます。

難関資格の取得による社会的評価はもちろんですが、企業経営について豊富な知識を身につけられるため、自己啓発としても大変有意義な資格です。

キャリアコンサルタント

(引用元:キャリアコンサルタント試験公式HP)

キャリアコンサルタントは、ビジネスパーソンのキャリアアップや職業生活設計などについて、相談指導を担う職業です。

キャリア形成や職業能力開発などに関する相談・助言(キャリアコンサルティング)を行う 専門家として、平成28年4月より、職業能力開発促進法に規定された国家資格です。

法律上の守秘義務・信用失墜行為の禁止義務が課されている名称独占資格です。

(引用元:厚生労働省公式HP)

キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士、キャリアカウンセラーなど、異なる名称がありますが、基本的に担う業務に大きな違いはありません。

中でもキャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングの一定のスキルを身につけ、厚生労働省の定める講習・試験をパスすると取得できる国家資格です。

キャリアコンサルタントを導入することで、企業側には以下のようなメリットがあります。

キャリアコンサルティングの導入により従業員がより熱心に仕事に打ち込めるようになれば、企業全体の生産性向上が見込めます。また、職場環境において重要な人間関係の改善に効果が発揮されれば、人間関係が理由の離職を防ぐことができます。居心地が良く安心して働ける環境を提供するためにも、キャリアコンサルティングの導入は非常に高い効果を発揮するものなのです。

(引用元:マイナビエージェント公式HP)

企業内のキャリアコンサルタントは、人事部所属となるケースが多く、社内の人材育成や研修、教育などが主な業務です。

人事部に所属している方や、社内で部署異動を希望する場合、キャリアコンサルタントの資格はキャリアアップにつながりやすいといえます。

大手企業や、風通しのよい職場環境を目指す企業では、キャリアカウンセラーを導入している所も多く、働き方に多様性が求められる現在では、今後一層活躍の場面は増えることが予想されます。

社会保険労務士

(引用元:社会保険労務士)

社会保険労務士(社労士)は、社会保障や年金、労務に関するエキスパートです。

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

(引用元:社会保険労務士会連合会)

企業に所属している場合を特に勤務社労士といい、資格手当が付く企業も多い資格です。

資格手当の相場を複数の求人サイトで調べたところ、社労士事務所では手当がつくところが多く、複数の求人がありました。

社労士/フレックスタイム制あり

社会保険労務士法人ミライズ

年収300万円~400万円

正社員

(引用元:求人ボックス)

社労士スタッフ/経験者募集/駅直結オフィス

税理士法人KMCパートナーズ

東京都 渋谷区 渋谷駅

年収350万円~500万円 / 賞与あり・昇給あり

正社員

(引用元:エン転職)

求人内容の傾向について、以下の表にまとめました。

| 求人内容 | 年収 | 資格手当 |

| 社労士事務所

総務・人事 |

300〜400万円 | 社労士

月に10,000円〜40,000円 |

| 社労士アシスタント | 350〜550万円 | 社労士試験合格:月に10,000円

登録:月に20,000円 特定社労士:月に30,000円 |

(各社HPの情報を参考に当サイトにて独自集計)

(※この情報は2025年5月の情報です。最新情報はそれぞれのサイトでご確認ください。)

資格講座のサイトや資格支援サイトも調べたところ、全体では資格手当5,000円から50,000円と開きはあるものの、重宝されている資格であるとわかります。

主に人事部や総務部に所属する職業で、勤務社労士を人事部の最高責任者とする企業も少なくありません。

しかし、一方で勤務社労士は個人からの業務は受けられないので、開業社労士と比べると年収は低いというデメリットがあります。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、社労士の平均年収はおよそ500万円、そのうち勤務社労士は400万円から500万円が相場です。

それに対して、開業社労士では年収1,000万円以上という方もいるという結果でした。

ただし、開業してすぐは年収100万円ほどというケースもありますし、必ずしも1,000万円以上に年収が上がる保証はありません。

年収をアップしたいのであれば、勤務社労士として経験と人脈を築いてから、独立開業すれば大幅な年収アップも狙えるでしょう。

どちらにせよ、社会保険労務士は企業でのキャリアアップにもセカンドキャリアにも役立つ資格といえます。

ファイナンシャル・プランナー

(引用元:日本FP協会公式サイト)

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、お金に関することのエキスパートです。

主な業務が労務や年金など企業が対象となる社労士に対して、資産運用や税金など個人を対象とした業務を担うのがFPです。

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

(引用元:日本FP協会公式HP)

金融業界ではマストともいわれる資格であり、不動産業界やマネーコンサルタント企業でも重宝されています。

一般企業では、労務や人事など福利厚生を扱う部署で役立ちますし、自分自身の人生設計や資産運用など生活にも役立つ知識が身につきます。

| 等級 | 合格率 |

|---|---|

| 1級 | (学科)10%前後 |

| 2級 | (学科・実技)40%〜50% |

| 3級 | 3級(学科・実技)80%〜85% |

(※日本FP協会の情報を元に集計)

1級から3級の等級があり、1級は実務経験が求められる難関資格ですが、3級は合格率も高く比較的取りやすい資格です。

実際の求人情報を紹介します。

内勤営業・カウンターセールス

月給230,000円〜

※FP1級5万円/月:FP2級2万円/月

・正社員

(引用元:求人ボックス)

既存顧客向けの提案営業(正社員) / 株式会社プラウド

<月給>

250,000円~(一律手当を含む)

■資格手当(ファイナンシャルプランナー2級月10,000円)

■資格取得支援(ファイナンシャルプランナー資格の資格取得支援金あり)

(引用元:転職EX)

上記の求人情報を、項目ごとにまとめ表にしました。

| 求人内容 | 月給 | 資格手当 |

| 保険会社

内勤・カウンターセールス |

230,000円〜 | FP1級 50,000円

FP2級 20,000円 |

| 保険会社

営業 |

250,000円~ | FPー2級 10,000円)

資格取得支援あり |

(各社HPの情報を参考に当サイトにて独自集計)

その他複数の求人サイトを調べたところ、資格手当はつかない企業も多数ありました。

2級からは、金融や不動産で1万円前後の資格手当が支給される企業もありますが、さらに高難度の1級は高く評価されます。

また、資格手当は資格取得者に対しての手当てだけではなく、取得支援としての手当が支給されるケースもあります。

さらに、社労士や行政書士のスキルと合わせて持つことで業務の幅が広がり、より豊富な顧客層を獲得できるので、独立開業を目指す方にはダブルライセンスがおすすめです。

簿記(日商簿記)

(引用元:日本商工会議所の検定試験簿記公式HP)

企業の経営状況や財務状況、帳簿の管理など、業種を問わず広い分野に役立つ簿記のスキルは、ビジネスパーソンには必須のスキルです。

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績と財政状態を明らかにする技能で、この習得度を測るのが、日商簿記検定試験です。

企業の活動を適切かつ正確に情報公開するとともに、経営管理能力を身につけるために、簿記は必須の知識です。

(引用元:東京商工会議所公式HP)

通信教育講座のサイトや多くの転職サイトでも、「企業から求められる資格」として上位にあり、多くの資格系通信講座や予備校で簿記の講座は豊富に開講しています。

1級から3級の等級があり、出題範囲がより深い専門知識が必要な1級は合格率10%程度の難関資格です。

| 等級 | 合格率 |

|---|---|

| 1級 | 10%前後 |

| 2級 | 15%〜30% |

| 3級 | 40%〜50% |

(※簿記 商工会議所の試験データを元に集計)

資格手当の相場を求人サイトなどで調査したところ、基本的には3級では手当はなく、中途採用の場合では多くは「簿記2級必須」という求人が多くみられました。

税務・会計スタッフ

日商簿記2級必須

正社員

年収400万円~500万円

(引用元:求人ボックス)

税理士補助(監査担当)、ルート営業

月給:19万5000円~35万円

※基本給:19万5000円~35万円

資格手当5000円~5万円

(引用元:リクナビNEXT)

上記求人の簿記の資格手当は、以下の通りです。

| 求人内容 | 月給 | 資格手当 |

| 税理士事務所

補助・営業 |

190,000円〜350,000円 | 5,000円〜50,000円 |

(各社HPの情報を参考に当サイトにて独自集計)

その他、資格の通信講座のサイトや資格支援サイトなどを見る限りでも、2級・1級でもおよそ3,000円〜10,000円と、他の資格に比べると相場はやや低めです。

簿記のスキルは主に経理部門で活躍する資格ですが、他部署に所属する方でも会社の経営状況や資金の流れが帳票から読み取れるので、多くのシーンで重宝されます。

簿記の資格のみでは独立開業は困難ですが、将来的に独立を考えている方には個人での財務管理は必須のスキルです。

「キャリアアップに何か資格を取りたい」と思い立った方であれば、まずは簿記の勉強からスタートするのもおすすめです。

50代におすすめの資格6選

| 50代におすすめの資格6選 |

|

50代に突入し、「職業を変えて人生をやり直したい」「子育てを終え、自分らしい働き方をしたい」「定年を過ぎても長く働きたい」と考える方は多いでしょう。

50代からでも挑戦できる資格は多くあるものの、誰でも受験でき、定年を気にせず働ける国家資格は特におすすめです。

希望する職種や働き方、学びたい分野を照らし合わせた上で、最適な資格取得を目指してください。

50代で資格取得すると人生をやり直せる?

50代から資格取得することで、新たな分野でキャリア構築が可能です。

Xにも、「50代から資格取得してよかった」という声が多数投稿されています。

54歳で宅建を取り、60歳で野良行政書士になった。

もっと早く資格試験にチャレンジすればと思い返す事もあるが、結局人生は運と縁。

50代前半まで寄り道する心の余裕もなく、充実感を得られた会社員生活だった。

この先の我もただ愚直に前進あるのみ。

(引用元:X)

看護師、保育士、美容師は一生使えて仕事もあります。

やはり国家資格は強い。50代で保育資格を取りましたが

65歳定年だけど70歳まで働いてくれてもよいと言われました。

看護師の母も60歳で定年後もあちこちから声がかかってた。

美容師の義母は自営サロンを閉じた後、介護の現場で髪を切ったりしてたな。

(引用元:X)

Xには、50代から宅建士や行政書士資格を取得した方や、50代で保育士資格を取得して定年後にも需要がある方の投稿が寄せられていました。

つまり、定年を気にせず長く働き、安定した収入を得られる「手に職系」の資格を取得することで、50代から新たな働き方で人生のやり直しが可能です。

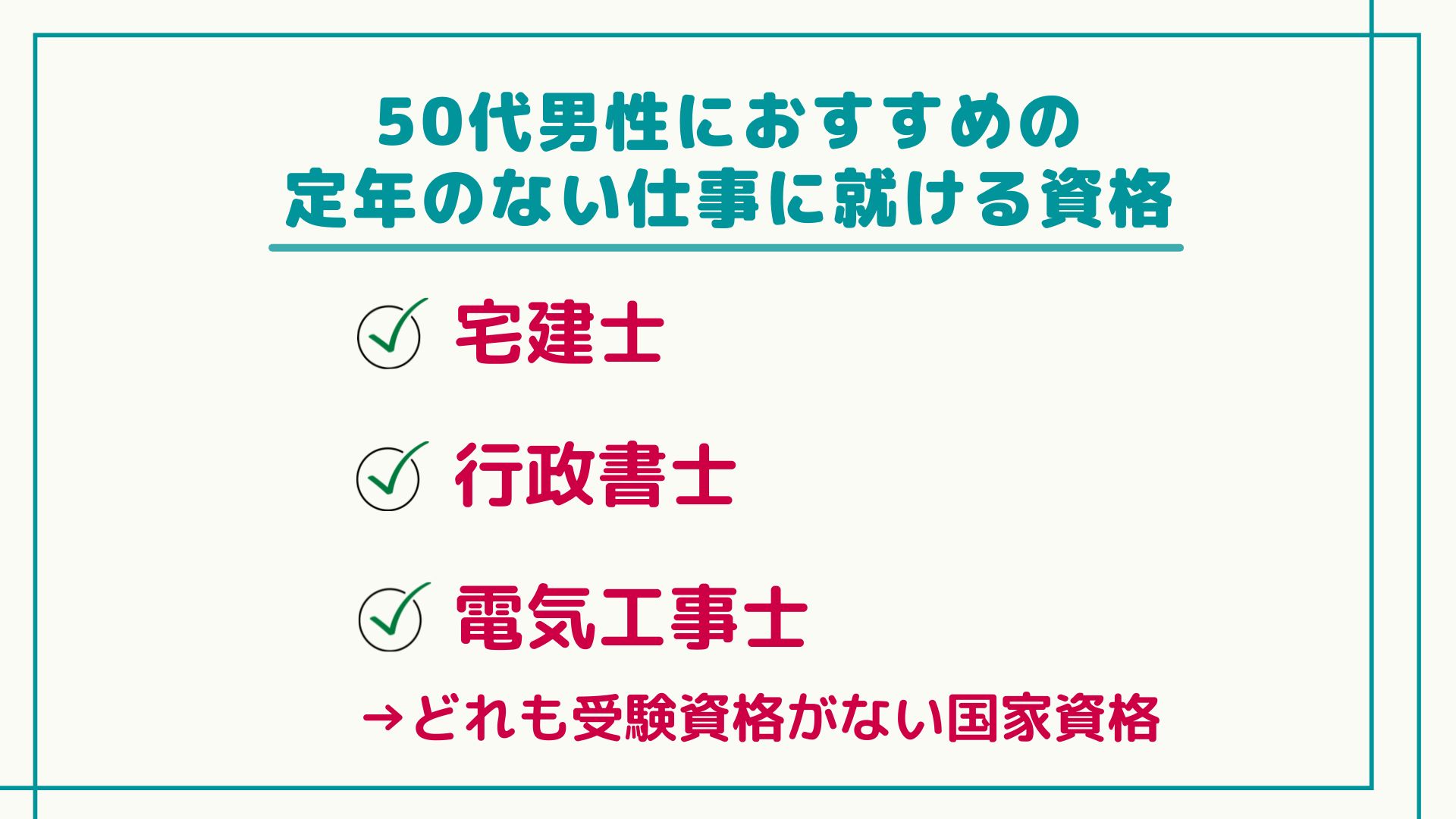

50代男性におすすめの定年のない仕事に就ける資格

| 50代男性におすすめの定年のない仕事に就ける資格 | おすすめする理由 |

| 宅建士 |

|

| 行政書士 |

|

| 第二種電気工事士 |

|

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

50代男性におすすめの資格は、宅建士や行政書士、第二種電気工事士です。

どれも国家資格でありながら受験資格がないため、努力次第で取得を目指せます。

また、受験者・合格者データをみると、50代から上記資格を受験する方が多い傾向にあります。

自身の将来的なキャリアを見据えた上で、興味・関心のある資格を選んで勉強に取り組んでください。

宅建士

| 受験資格 | なし(年齢・学歴を問わず受験できる) |

| 出題範囲 | 民法等 14問・宅建業法20問・法令上の制限 8問・その他関連知識 8問 |

| 出題形式 | マークシート(四肢択一) |

| 試験日程 | 例年10月の第3日曜日 |

| 50代の合格率 | 15.7%(全年齢の合格率は例年16%前後) |

| 勉強時間の目安 | 200時間〜300時間(6ヶ月の勉強であれば毎日1〜2時間) |

| 年収の目安 | 400万円〜600万円 |

| 取得するメリット |

|

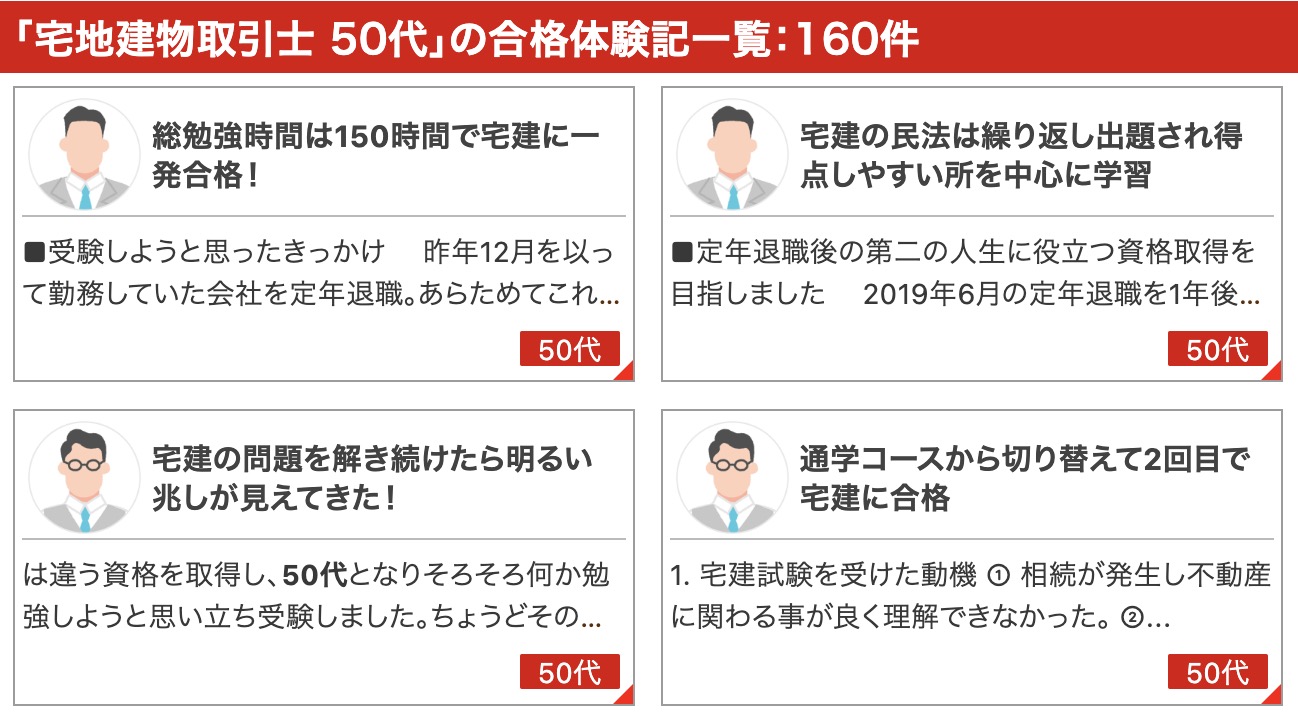

| おすすめの通信講座 | フォーサイトの宅建士講座(50代の合格体験記160名分を掲載中)

→フォーサイト宅建の評判の記事はこちら |

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

宅建士は、不動産売買や賃貸に関する重要事項の説明や、重要事項説明書への記名・押印を独占業務として担当できる資格です。

個人での不動産購入や売却、相続などの際にも、宅建士の勉強を通じて得た知識は役立ちます。

試験は四肢択一のマークシート形式で、不動産に直接関係する「宅建業法」や「法令上の制限」、相続や債権などが関係する「民法」が8割以上を占めています。

高得点の順に合格する「相対評価」を採用しているため、合格点は毎年異なるものの、例年で70%の正答率にあたる35点前後が合格の目安です。

合格率は16%前後であるものの、マークシート形式で答えやすいため、暗記や過去問で対策を取れば充分に合格可能です。

実際に、2022年度の宅建士試験実施データによると、50代の合格率は15.7%と、20代の17.5%と比べて大きな差がありません。

つまり、50代で不動産業界という新たな分野へ挑戦したい方はもちろん、独立開業して定年後も働きたい方、自身や身の回りの方の不動産売買に役立てたい方に宅建士はおすすめです。

なお、「知識ゼロから宅建士に合格したい」「勉強に自信がない」という50代の方には、フォーサイトの宅建士講座をおすすめします。

50代から宅建士に合格したい方はフォーサイトの宅建士講座がおすすめ

フォーサイトの宅建士講座では、50代で宅建士試験に合格した方の体験記が160名分も掲載されており、教材の質の高さがうかがえます。

フォーサイトは満点ではなく合格点の取得に絞ったコンパクトな教材が特徴です。

暗記が苦手な方でも、紙・Webの両方で閲覧できるテキストや、Web上で気軽に過去問の一問一答ができるeラーニングによって、時間や場所を選ばず効率的に勉強できます。

生涯有効で転職・独立開業・副業に役立つ宅建士を取得したい50代の方は、フォーサイトを活用して合格を目指してください。

- フォーサイト宅建の評判の記事はこちら

- 宅建士の通信講座の記事はこちら

行政書士

| 受験資格 | なし(年齢・学歴を問わず受験できる) |

| 出題範囲 | 法令等科目:基礎法学・憲法・行政法・民法・商法

一般知識等科目:政治経済社会・情報通信・個人情報保護・文章理解 |

| 出題形式 | 五肢択一式・多肢選択式・記述式 |

| 試験日程 | 例年11月の第2日曜日 |

| 50代の合格率 | 10%前後(2022年度試験合格者の24.9%が50代以上) |

| 勉強時間の目安 | 500時間〜900時間(6ヶ月の勉強であれば毎日3〜5時間) |

| 年収の目安 | 600万円 |

| 取得するメリット |

|

| おすすめの通信講座 | フォーサイトの行政書士講座(50代の合格体験記51名分を掲載中・全国平均3.25倍の合格率) |

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成を独占業務として担当できる国家資格です。

試験は大きく分けて「法令等科目」と「一般知識等科目」の2種類があり、5肢択一式や多肢選択式、記述式などさまざまな形式で出題されます。

各科目とも60%以上の正答率で合格できるため、満遍なく得点できれば充分に合格可能です。

行政書士試験は、毎年幅広い年代の人が受験しています。

その中でも多いのは40代以上の受験者で、なんと合格者の4人に1人が50代以上というデータが出ています。

(引用元:アガルート公式HP)

行政書士は合格率10%前後であるものの、合格者の4人に1人が50代以上であることから、「50代から行政書士という新たな分野で活躍したい」という方が多いと分かります。

なお、50代から行政書士を目指したい方は、フォーサイトの行政書士講座がおすすめです。

50代から行政書士に合格したい方はフォーサイトの行政書士講座がおすすめ

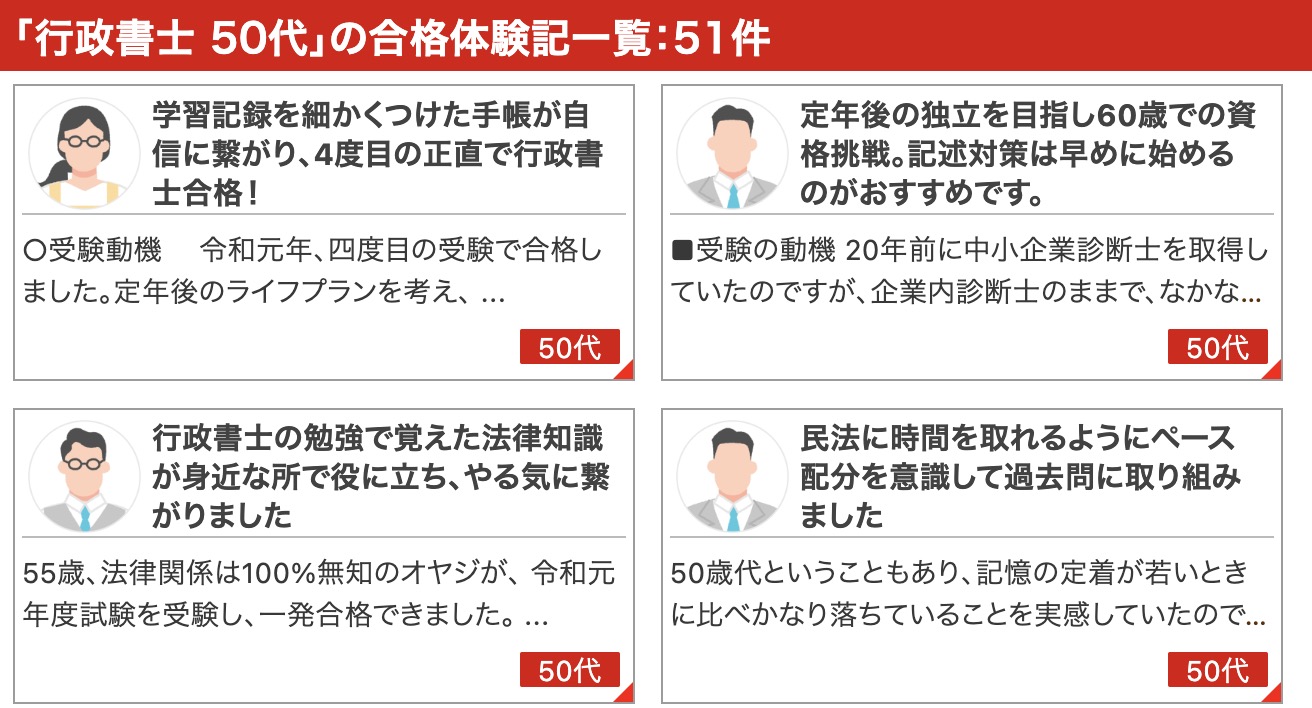

フォーサイトの行政書士講座では、50代で合格した方の体験記が51名分も掲載されており、法律の知識が全くない方も合格できたという声が多数寄せられています。

(引用元:フォーサイト公式HP)

行政書士試験はさまざまな出題形式があり、法律の知識が必要であるため難易度が高い傾向にあるものの、50代の合格実績が豊富なフォーサイトで効率的に学びましょう。

- フォーサイト行政書士の評判の記事はこちら

- 行政書士の通信講座の記事はこちら

第二種電気工事士

(引用元:TAC公式HP)

| 受験資格 | なし(年齢・学歴を問わず受験できる) |

| 出題範囲 | 学科試験

技能試験

|

| 出題形式 | 学科試験:マークシート(四肢択一) |

| 試験日程 | 上期試験 学科試験:CBT方式4月下旬~5月中旬・筆記方式5月下旬 技能試験:7月下旬下期試験 学科試験:CBT方式9月下旬~10月中旬・筆記方式10月下旬 技能試験:12月下旬 |

| 50代の合格率 | 公表なし(全年齢の合格率は学科試験で例年50~60%、技能試験で例年60%) |

| 勉強時間の目安 | 200時間(6ヶ月の勉強であれば毎日1〜2時間) |

| 年収の目安 | 300万円~450万円 |

| 取得するメリット |

|

| おすすめの通信講座 | TACの電気工事士講座(50代の合格体験記掲載中) |

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

第二種電気工事士は一般住宅や小規模な店舗など、600ボルト以下で受電する設備工事を担当できる資格です。

技術系の国家資格でありながら誰でも受験でき、合格率も50%以上と高いため、年代・性別を問わず電気工事に興味がある方に取得をおすすめします。

電気工事士は第二種・第一種の2種類があるものの、第一種電気工事士の資格を活かして実際に働くためには、3年間の実務経験が求められるため、未経験の方は第二種から取得しましょう。

なお、未経験から効率的に筆記・実技試験の一発合格を目指す方は、TACの電気工事士講座がおすすめです。

50代で第二種電気工事士を目指すならTACの電気工事士講座

TACの第二種電気工事士講座では、50代から学び始めた方の合格体験記が複数掲載されています。

(引用元:TAC公式HP)

TACの第二種電気工事士講座は、初学者でも理解しやすい講義内容と、大人気のTAC出版書籍をテキストとして使用している点が魅力です。

CBT試験形式にも対応したWebトレーニングによって、どこでも学習が進められる柔軟性を持ち合わせています。

これから電気工事士の勉強を始める方や、短期間での合格を目指す方に最適です。

- 電気工事士の通信講座の記事はこちら

- 電気工事士の独学の記事はこちら

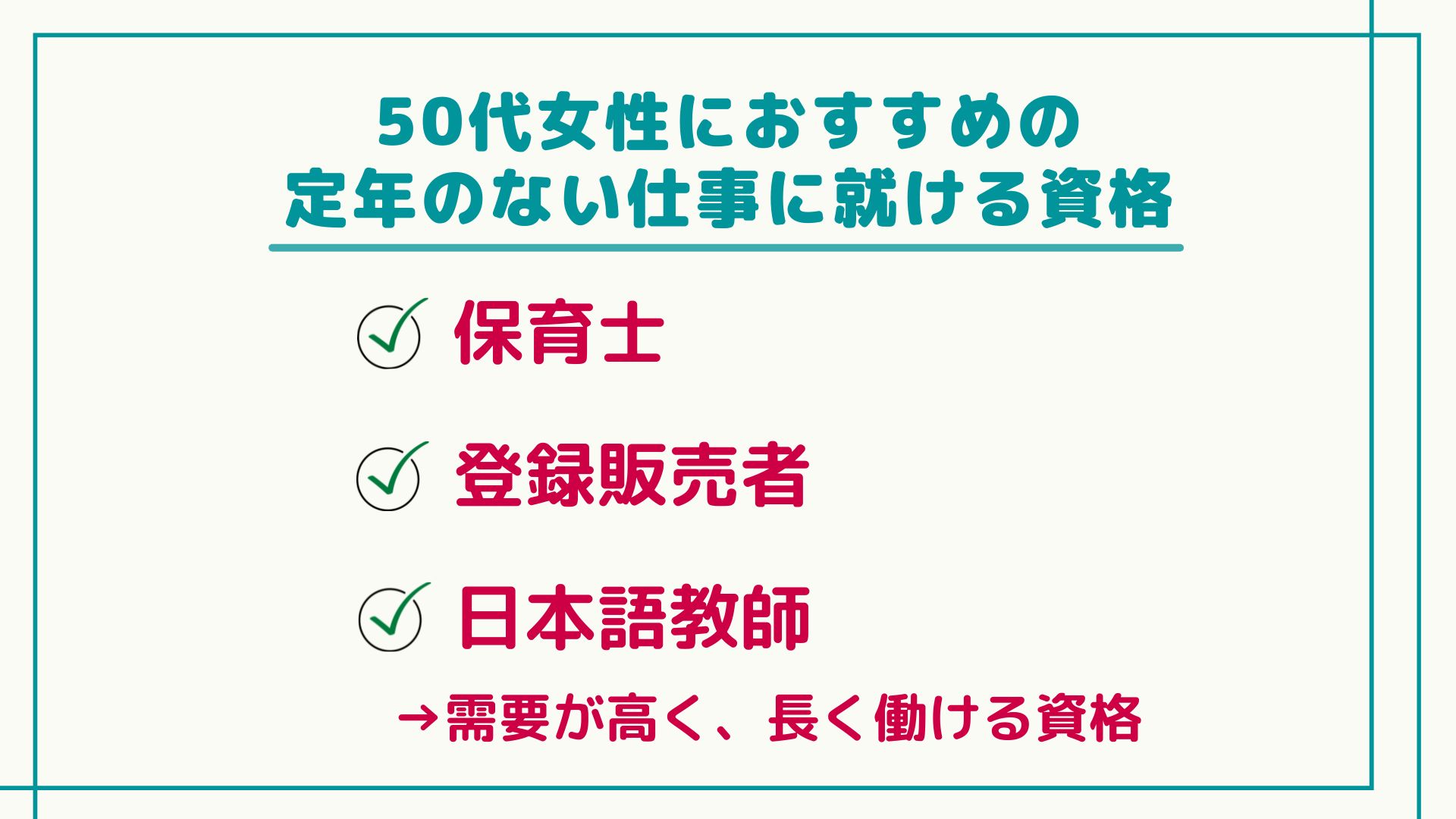

50代女性におすすめの定年のない仕事に就ける資格

| 50代女性におすすめの定年のない仕事に就ける資格 | おすすめする理由 |

| 保育士 |

|

| 登録販売者 |

|

| 日本語教師 |

|

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

50代女性におすすめする資格は、保育士・登録販売者・日本語教師です。

どの資格も人材不足のため、年齢を問わず需要が高い傾向にあり、今までの人生経験を活かして長く働ける点が特徴です。

保育士

(引用元:キャリカレ公式HP)

| 受験資格 |

|

| 出題範囲 | 筆記試験

実技試験 以下の3科目から2科目を選択

|

| 出題形式 |

|

| 試験日程 | 年2回実施

前期:筆記試験が4月中旬頃・実技試験が7月上旬頃 後期:筆記試験が10月中旬頃・実技試験が12月上旬頃 |

| 50代の合格率 | 公表なし(全年齢の合格率は例年20%前後) |

| 勉強時間の目安 | 100時間~180時間(6ヶ月の勉強であれば毎日1時間) |

| 年収の目安 | 約380万円 |

| 取得するメリット |

|

| おすすめの通信講座 | ヒューマンアカデミー通信講座の保育士講座:全国平均3.5倍の合格率

→ヒューマンアカデミー通信講座保育士の評判の記事はこちら |

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

保育士試験は受験資格を設けているものの、大学・短大卒の方であれば学科を問わず受験可能です。

子育ての経験を活かした仕事に就きたい方や、小さな子供の成長に関わりたい方にとってはおすすめの資格です。

保育士の数を増やすため、2015年度より試験実施回数を年1回から2回に増やしたという背景からも、深刻な保育士不足がうかがえます。

なお、保育士資格を活かせるのは保育所のみならず、自身の家庭で保育する「保育ママ」や保護者の家に出向く「ベビーシッター」、児童福祉施設などさまざまです。

保育士の活躍の場は保育所に限らず、保育ママ(家庭的保育者)やその他の児童福祉施設などさまざま!ベビーシッターや企業内保育所など、待機児童の増加に伴いニーズも上昇。活躍の場は拡大中です!

(引用元:ユーキャン公式HP)

自身が希望する働き方で子供と関われるのも、保育士資格を取得するメリットです。

なお、保育士資格の取得を通信講座で目指したい方は、ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)の保育士講座がおすすめです。

→ヒューマンアカデミー通信講座公式HPで保育士講座の詳細を見る

50代で保育士を目指す方はヒューマンアカデミー通信講座の保育士講座がおすすめ

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座公式HP)

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)の保育士講座は、初学者から経験者までを対象にした「3方向学習システム」を採用しており、全国平均の3.5倍の合格率を誇っている点が特徴です。

幼児教育の専門家と共同開発したオリジナル教材により、動画・音声・テキストを通じて、保育士試験の各科目を深く理解でき、実践力の向上を目指しています。

また、試験対策セミナーでは受験指導のプロが試験の攻略法を教えてくれる他、実技試験の添削もしてもらえます。

最短6ヶ月で合格を目指せるカリキュラムである一方で、最長18ヶ月もサポートしてもらえるため、最大で3回分の保育士試験に対応できます。

さらに資格取得後の就職サポートも充実しており、履歴書作成や面接のアドバイスも受けられるため、就職活動が不安な方も安心です。

つまり、保育士の資格取得を目指す50代の方には、さまざまな学習方法で実践力を身につけられるヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)の保育士講座をおすすめします。

→ヒューマンアカデミー通信講座公式HPで保育士講座の詳細を見る

- ヒューマンアカデミー通信講座 保育士 評判の記事はこちら

- 保育士の通信講座の記事はこちら

登録販売者

(引用元:キャリカレ公式HP)

| 受験資格 | なし(年齢・学歴を問わず受験できる) |

| 出題範囲 |

|

| 出題形式 | マークシート方式 |

| 試験日程 | 例年8月下旬~12月中旬(都道府県によって試験日が異なる) |

| 50代の合格率 | 公表なし(全年齢の合格率は例年40〜50%) |

| 勉強時間の目安 | 200時間~300時間(6ヶ月の勉強であれば毎日2時間程度) |

| 年収の目安 | 300万円〜400万円 |

| 取得するメリット |

|

| おすすめの通信講座 | ユーキャンの登録販売者講座:受講生の90%が初学者

→ユーキャン登録販売者の評判の記事はこちら |

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

登録販売者は、ドラッグストアや薬局で一般用医薬品を販売できる公的資格で、お客様に適切な薬をアドバイスし、薬の成分や効能を分かりやすく説明する役割を担っています。

また、試験はマークシート方式で解答しやすく、合格率40〜50%と挑戦しやすい難易度である点も魅力です。

50代で登録販売者を取得することで、近くのドラッグストアや医薬品を販売しているコンビニなどで就職できる他、正社員やパートなど希望の働き方で長く働けます。

Xにも、50代で登録販売者を取得後、ドラッグストア等で働いている方の投稿が多く寄せられていました。

来週は登録販売者.東海北陸の試験ですね。

去年、50代後半で試験にチャレンジし合格!今、ドラストで働いています。

みんな最後まで諦めず頑張れ!

(引用元:X)

なお、登録販売者の資格取得を目指す方は、薬に関する専門知識を分かりやすく解説してくれるユーキャンの登録販売者講座がおすすめです。

50代から登録販売者を目指す方はユーキャンの登録販売者講座がおすすめ

(引用元:ユーキャン公式HP)

ユーキャンの登録販売者講座は、初学者にも分かりやすい教材が魅力です。

要点を押さえたメインテキストは、フルカラーかつ大きな文字サイズで読みやすく、学習すべきポイントが一目で分かります。

また、学んだ内容を手軽に復習できる「Check Test」や、分野ごとに知識を深める「分野別問題集」など、記憶に定着させられる副教材が充実しています。

つまり、薬の知識がない方でも効率的に登録販売者の資格取得を目指すためには、ユーキャンの登録販売者講座が最適です。

- ユーキャン登録販売者の評判の記事はこちら

- 登録販売者の通信講座の記事はこちら

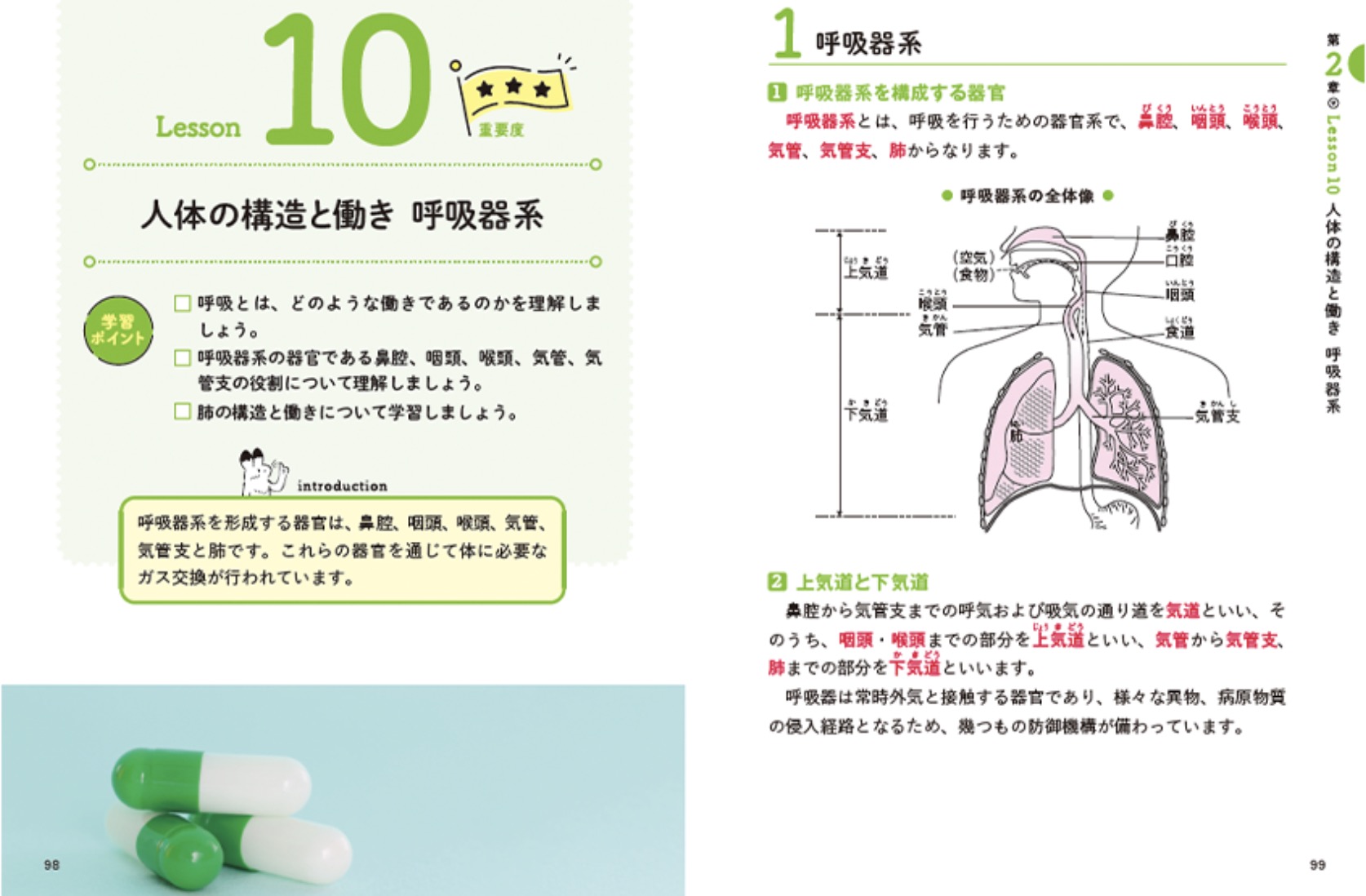

日本語教師

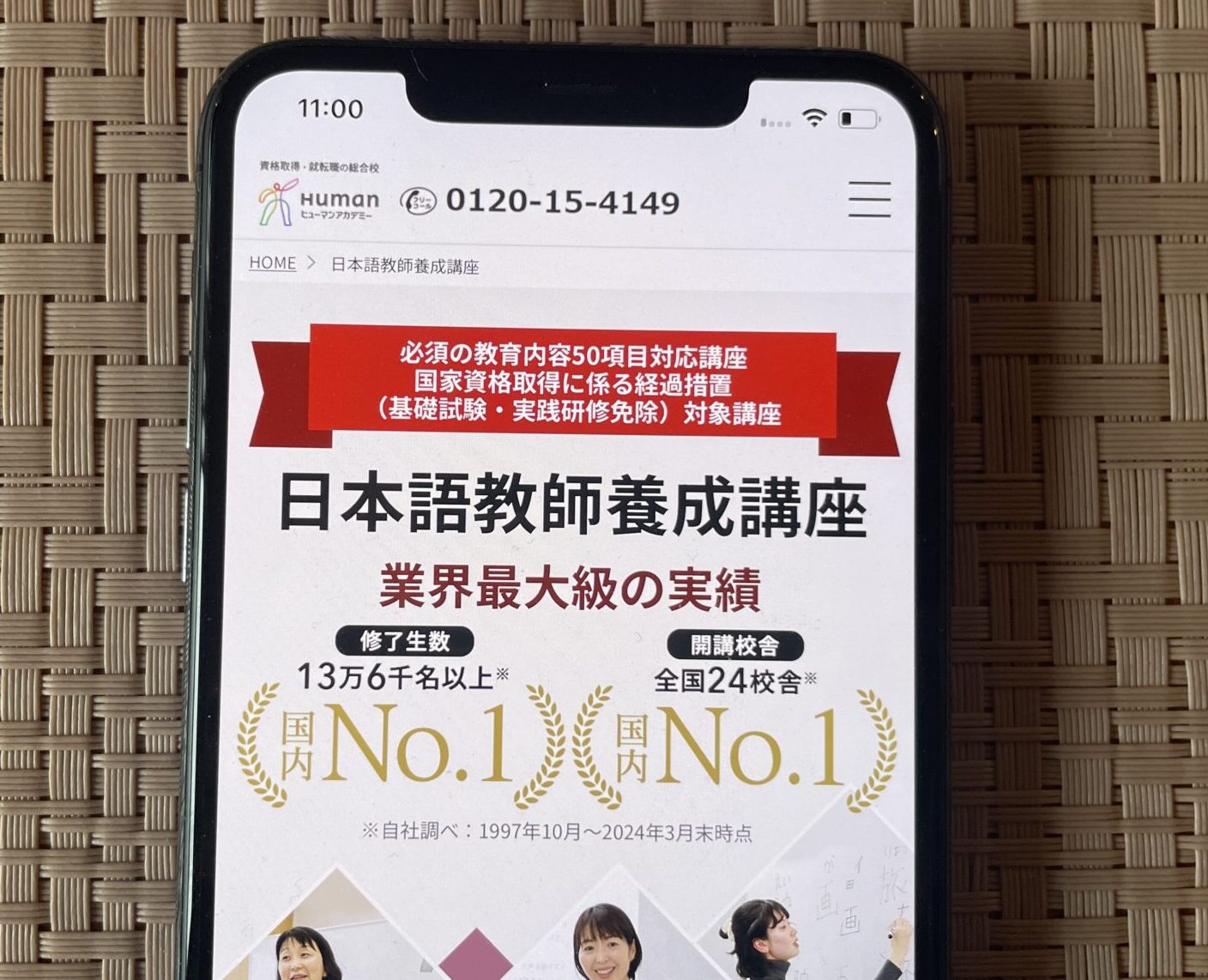

(引用元:ヒューマンアカデミー公式HP)

| 受験資格 | なし |

| 試験概要 | 基礎試験・応用試験

|

| 年収の目安 | 200万円〜400万円 |

| 取得するメリット |

|

| おすすめの通信講座 | ヒューマンアカデミーの日本語教師養成講座:通学・オンラインで受講できる

→ヒューマンアカデミー日本語教師の評判の記事はこちら 東京中央日本語学院(TCJ):何度でもいつからでも学習を始められる →東京中央日本語学院(TCJ)日本語教師の評判の記事はこちら |

(各社HPを参考に当サイトにて作成)

日本語教師は外国の方に日本語を教える職業であり、2024年4月より「登録日本語教員」として国家資格化されたため、社会的な信用度の高まりが期待できます。

日本語学校の他、オンライン講師として自宅にいながらでも働けるため、地方在住の方や体力的な負担が少ない仕事に就きたい50代の方におすすめです。

また、文化庁の「日本語教師の年代別・男女別被雇用者数」によると、日本語教師として働く方の割合は50代・女性が多い傾向にあります。

全体では「50代女性(3,818人)」の被雇用者が最も多く、次いで「40代女性(3,712人)」「60代女性(3,056人)」と続く。

被雇用者数の男女比については女性比率が高い。全ての機関種において女性の雇用が70%以上を占めている。

(引用元:文化庁公式HP)

つまり、50代からでも日本語教師であれば、資格取得してからも充分に活躍可能です。

なお、日本語教師の試験には基礎試験・応用試験の二種類があり、日本語教師養成機関を修了した方であれば基礎試験を免除してもらえます。

日本語教師養成機関で確実にスキルを身につけ、基礎試験の免除も受けたい方は、ヒューマンアカデミーの日本語教師養成講座がおすすめです。

→ヒューマンアカデミー公式HPで日本語教師養成講座の詳細を見る

ヒューマンアカデミーの日本語教師養成講座の特徴

(引用元:ヒューマンアカデミー公式HP)

ヒューマンアカデミーの日本語教師養成講座は、文化庁届出受理の420時間カリキュラムを完備しており、未経験からでも日本語教師として国内外で活躍するための基礎をしっかり学べます。

特に、eラーニングとオンラインライブ、通学授業を組み合わせた学習方法は、自身のペースで効率よく学びたい方に最適です。

また、試験対策も充実しており、全国平均の約2.3倍の高い合格率を誇っています。

つまり、50代から日本語教師として活躍したい方は、充実したカリキュラムを受けられるヒューマンアカデミーの日本語教師養成講座がおすすめです。

→ヒューマンアカデミー公式HPで日本語教師養成講座の詳細を見る

- ヒューマンアカデミー 日本語教師 評判の記事はこちら

- 日本語教師 通信講座の記事はこちら

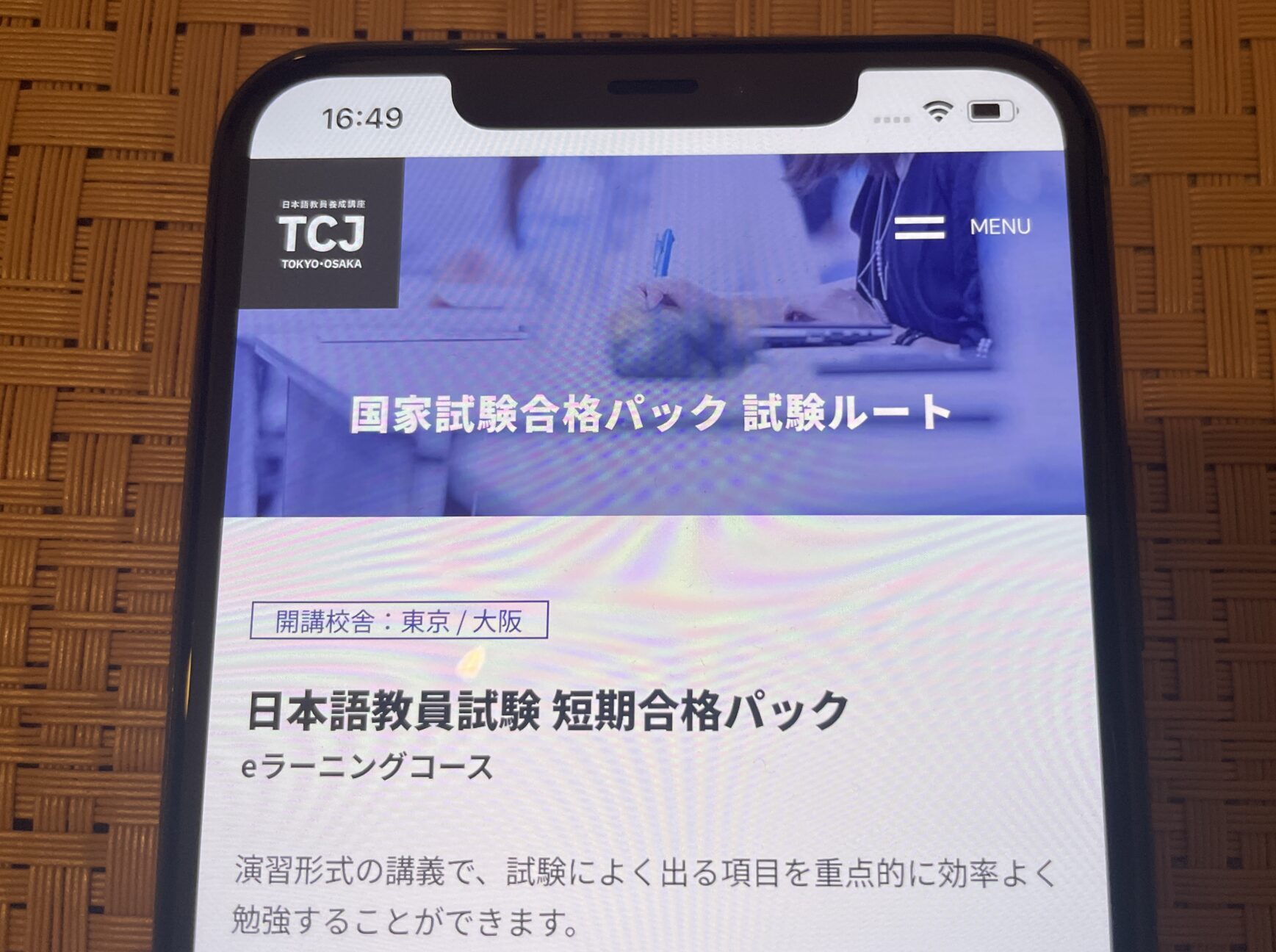

東京中央日本語学院(TCJ)の日本語教師講座の特徴

(引用元:東京中央日本語学院公式HP)

すぐに受講開始したい50代女性の方におすすめしたいのが、東京中央日本語学院(TCJ)の「日本語教員試験 短期合格パックeラーニングコース」です。

前年収録の講義動画を視聴できるため、受講時期を気にせず学習スタートでき、当年の試験対策講義が開始するまでの学習にも役立ちます。

なお、動画は3年間何度でも繰り返し視聴できるため、自分のペースで学びたい方にもおすすめです。

25時間の集中講座と40時間のアウトプット演習により、基礎から応用まで幅広い内容を学ぶことで、試験本番で必要な実践力を身に付けられます。

つまり、自分のペースでじっくり学びながら、効率よく試験対策を進めたい50代女性にとって、短期合格パックeラーニングコースが最適です。

→東京中央日本語学院(TCJ)公式HPで日本語教員試験講座の詳細を見る

- 東京中央日本語学院(TCJ) 日本語教師 評判の記事はこちら

- 日本語教師 通信講座の記事はこちら

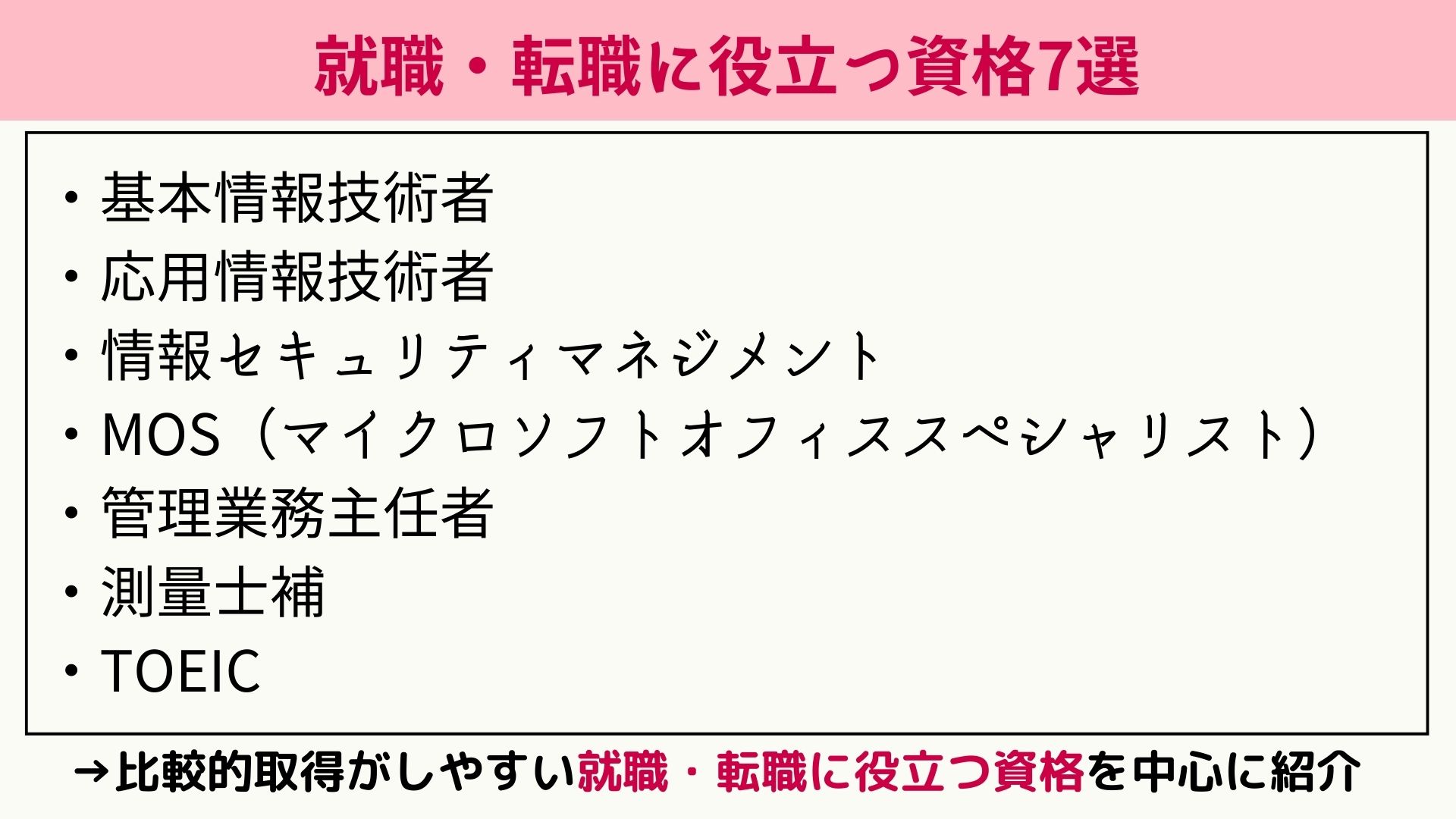

就職・転職に役に立つおすすめの資格7選

| 就職や転職に役立つ資格7選 |

(資格名選択でおすすめの通信講座紹介の記事に移動します。)

ここからは、比較的取得しやすく就職や転職に役立つ資格7選をご紹介していきます。

基本情報技術者試験

(引用元:IPA)

基本情報技術者試験は、コンピュータやシステム、ネットワーク、セキュリティなどITに関する知識全般が問われる試験です。

システムエンジニアやプログラマーなどITエンジニアを目指す方が受験する登竜門的な試験となっています。

基本情報技術者試験に合格しているということは、基礎知識をすでに持っていることの証明になるので、就職や転職の際にアピールできます。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・午前試験(マークシート方式80問) ・午後試験(記述式) |

| 合格率(2023年度) | 47.1% |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | 7,500円(税込) |

試験を主催するIPAでは、各資格の難易度をスキルレベル1〜4として格付けしており、基本情報技術者試験はスキルレベル2にあたり、さほど難易度は高くありません。

基本情報技術者試験を受けるメリット・デメリットや勉強方法に関してはこの記事がおすすめです。

→基本情報技術者試験は独学で合格できる?勉強法・勉強時間・おすすめのテキストを紹介!

基本情報技術者試験のおすすめ通信講座

(引用元:スタディングHP)

基本情報技術者試験の難易度は高くないとはいえ、IT系の専門用語も多く初学者には難しいため、挫折しないためにも通信講座を利用するという手もあります。

中でも業界最安値で受講できるスタディングがおすすめです。

スタディングであれば、動画講義・WEBテキスト・過去問などすべての教材をスマホでチェックできるため、隙間時間を有効に活用して学習でき、忙しい社会人にピッタリです。

その他にも多数の通信講座がありますので、自分にぴったりなものをみつけましょう。

→基本情報技術者 通信講座の記事はこちら

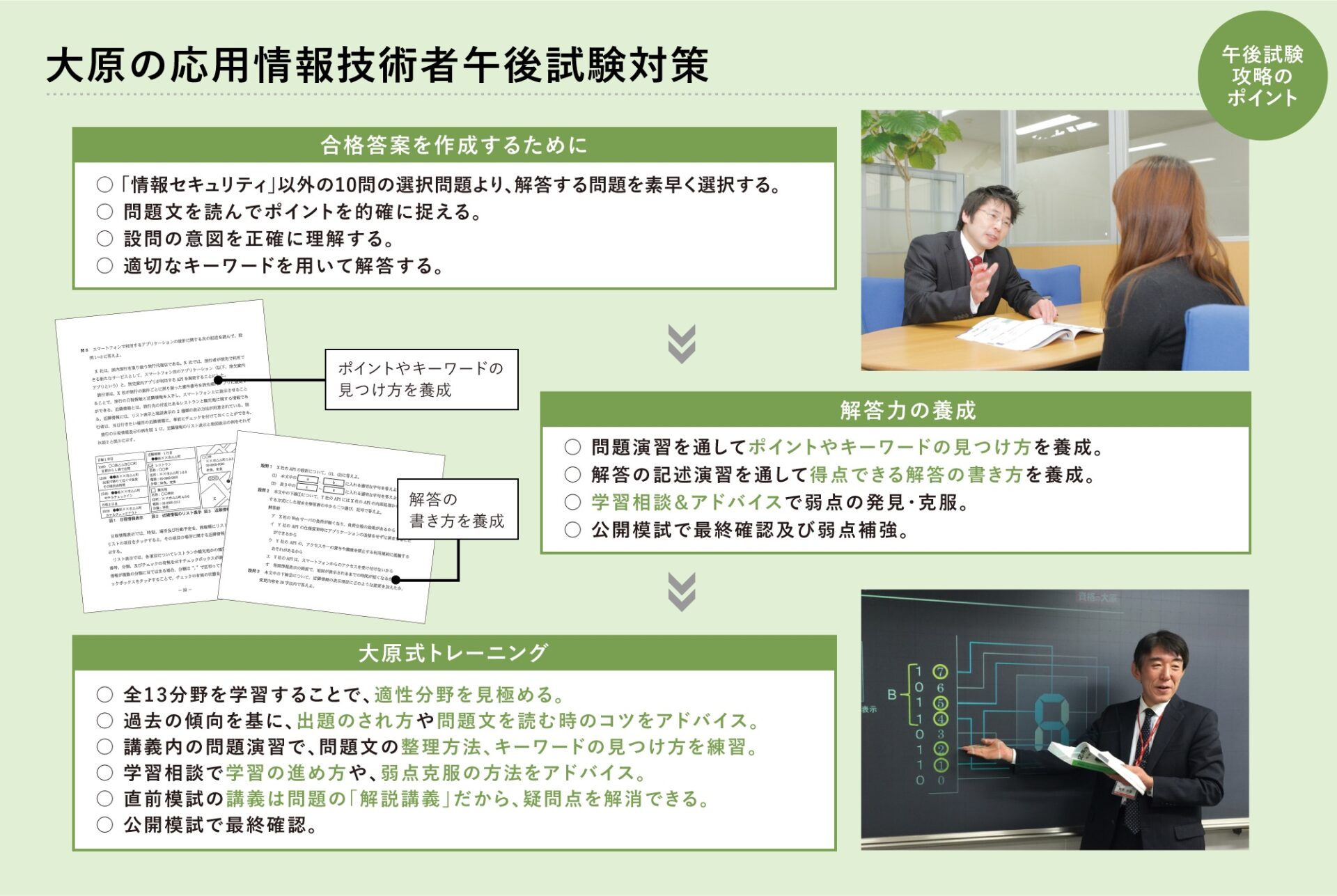

応用情報技術者試験

(引用元:IPA_HP)

応用情報技術者試験は、前項でご紹介した基本情報技術者試験の上位資格にあたり、ワンランク上を目指したい方向けの試験です。

応用情報技術者の資格取得には、社内からの評価が上がる、会社によっては手当がつく、転職に有利になるなどのメリットがあります。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・午前試験(マークシート方式80問) ・午後試験(記述式) |

| 合格率(2024年度) | 20.3% |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | 7,500円(税込) |

試験を主催するIPAによると応用情報技術者試験のスキルレベルは3で、難易度は基本情報技術者試験より上がります。

試験範囲は基本情報技術者試験と同じですが、より深い知識を求められる試験です。

応用情報技術者試験におすすめな通信講座

より難易度が高い応用情報技術者試験にチャレンジするなら、サポートがある通信講座を利用すると良いでしょう。

数多くの試験対策で実績がある資格の大原の講座がおすすめです。

(引用元:資格の大原公式HP)

資格の大原の応用情報技術者試験対策講座では、記述対策に力を入れており、サポートも充実しているため、初学者や午前、午後両方の試験対策を行いたい人に向いています。

また、こちらの記事では、応用情報技術者試験対策におすすめの通信講座を多数ご紹介していますので、チェックしてみてください。

→応用情報技術者 通信講座の記事はこちら

情報セキュリティマネジメント

(引用元:IPA)

情報セキュリティマネジメント試験も前述の基本情報技術者試験など同じIT系資格の1つで、セキュリティに特化した試験です。

近年、サイバー攻撃や情報漏洩に関する事件が増え、大切な企業の情報を適切にマネジメントできる人材の需要が増加してきています。

情報セキュリティマネジメントの資格を持っていれば、情報を扱う会社や部署に転職する際に有利になるでしょう。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・午前試験(マークシート方式50問) ・午後試験(記述式) |

| 合格率(2024年度) | 69.1% |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | 7,500円(税込) |

情報セキュリティマネジメント試験は基本情報技術者試験と同じスキルレベル2と定義されており、合格率も50%前後ということを加味すると、難易度はやや低い資格といえるでしょう。

スキルレベルは同じでも、基本情報技術者試験はIT全般の知識を問われ、情報セキュリティマネジメント試験は情報セキュリティマネジメントに関連する分野のみ、より深い知識を問われるという違いがあります。

情報セキュリティマネジメント試験の難易度や勉強時間についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、チェックしてみてください。

→情報セキュリティマネジメント試験の難易度は?合格率や勉強時間、参考書を紹介!

情報セキュリティマネジメント試験におすすめな通信講座

(引用元:資格の大原)

忙しい社会人が情報セキュリティマネジメントの取得を目指すなら、通信講座を利用すると良いでしょう。

全10回のコンパクトなカリキュラムにより短期間で合格が目指せる資格の大原がおすすめです。

大原の講座であれば、テキストや過去問集だけでなく、WEB模試(CBT方式)も1回分受けられるので、本番の感覚をつかむことが可能です。

マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)

(引用元:株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ)

マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)は、マイクロソフト製品の操作レベルが問われるマイクロソフト認定試験です。

会社でよく使われるオフィス製品(Word/Excel/Power Point/Access/Outlook)の操作スキルをアピールできるため、事務系の職種に就きたいという方に人気です。

MOS資格には、スペシャリストとエキスパートの2種類があり、エキスパートの方がより高度な技術を持っているという証明になります。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | プロジェクトごとに一つのファイルが開き、そのファイルに対して指示された操作を行うマルチプロジェクト方式 |

| 合格率 | 非公開 |

| 難易度 | 【スペシャリスト】 低い 【エキスパート】 やや低い |

| 受験料 | 【スペシャリスト】 ・一般10,780円(税込) ・学割8,580円(税込) 【エキスパート】 ・一般12,980円(税込) ・学割10,780円(税込) |

MOS資格の合格率は非公開ですが、通信講座のユーキャンによるとスペシャリストは約80%、エキスパートは約60%だそうです。

エクセルやワードは一般企業での使用率非常に高く、即戦力としてアピールできるため、MOS試験は学生に人気の資格でもあります。

MOS資格の難易度や勉強時間についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

→MOS資格の合格までの勉強時間は?エキスパートや独学についても調査!

マイクロソフトオフィススペシャリスト試験(MOS)のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

MOSの試験対策は独学でも可能ですが、会社で使うスキルを1から学びたいという方は、通信講座を利用ししっかりと基礎スキルを身につけると良いでしょう。

様々な通信講座がありますが、中でも低価格でしっかりとスキルを身につけられるユーキャンがおすすめです。

ユーキャンの教材は、WordやExcelの学習が初めての方でも無理なく理解できるよう工夫されているのに加え、質問回数も無制限なので、初学者でも安心して学習できます。

他の講座もこちらの記事で詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

→MOS 通信講座の記事はこちら

管理業務主任者

(引用元:マンション管理業協会_HP)

マンション管理業者は、管理組合に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行わなければなりませんが、この業務を行うのが管理業務主任者です。

マンション管理業者には、管理組合30組合につき、1名の管理業務主任者を設置することが義務付けられているため、管理業務主任者の資格を持っていれば、就職や転職の際に有利になる可能性があります。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式50問) |

| 合格率(2024年度) | 21.3% |

| 難易度 | やや高い |

| 受験料 | 8,900円(税込) |

合格率が19.4%なので、合格率が10%前後のマンション管理士より難易度は低いです。

管理業務主任者の資格を持っていると、マンション管理士試験マンション管理適正化法5問が免除されるので、取得しておいて損はないでしょう。

マンション管理士試験に合格するために必要な勉強時間や効果的な勉強方法は、こちらの記事で詳しく解説していますよ。

→管理業務主任者の勉強時間を調査!一夜漬けや合格の裏ワザはある?

管理業務主任者におすすめな通信講座

(引用元:フォーサイト)

「短期間で合格を目指したい」という方は、通信講座を利用すると良いでしょう。

通信講座の中でもeラーニングが充実しているフォーサイトがおすすめです。

フォーサイトのeラーニングシステムを使えば、いつでも動画講義・テキストを見たり、確認テストを行ったりできるので、効率よく短期間で学習できます。

その他のおすすめ講座はこちらの記事で詳しくご紹介していますので参考にしてみてください。

→管理業務主任者 通信講座の記事はこちら

測量士補

(引用元:日本測量協会公式HP)

測量士補とは、測量に関する初級的な資格で、この資格を持っていると測量士が作成した資料を元に測量できます。

建設現場だけでなく、近年ではカーナビやWEB用の地図を作成するために地図をデジタル化する作業なども行うため需要が増えている職種でもあります。

測量を行う企業は、営業所毎に1名以上の測量士または測量士補を置かなければならないという決まりがあるので、この資格を持っていれば就職や転職の際に有利になることは間違いないでしょう。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式28問) |

| 合格率(2024年度) | 31.4% |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | 2,850円(税込) |

合格率は34.8%と高めなので、合格率10%前後の難関資格である土地家屋調査士と比べると、難易度はさほど高くありません。

土地家屋調査士を受験する場合に測量士補の資格を持っていると筆記試験が免除されるので、将来的に土地家屋調査士を取得したいという方は測量士補を取得しておくのがおすすめです。

測量士補の難易度や資格を取得するメリット・デメリットはこちらの記事でも解説していますので参考にしてみてください。

測量士補におすすめな通信講座

(引用元:アガルートアカデミー)

測量士補だけでなく、土地家屋調査士の取得も目指すのであれば、両方の取得を目指すコースがあるアガルートがおすすめです。

アガルート受講生の測量士補の合格率は95.2%、土地家屋調査士の合格率は53.65%、と全国平均より数倍高くなっています。

また、受講料も比較的安くコスパが良い講座です。

詳しくは、こちらの記事でご紹介していますのでチェックしてみてください。

→測量士補 通信講座の記事はこちら

TOEIC

(引用元;国際ビジネスコミュニケーション協会)

TOEICはビジネスや日常生活における英語によるコミュニケーション能力を測定する試験です。

英検などと並び客観的な英語力を証明できるため、履歴書などに記載し、アピールできます。

昇進や海外赴任者の選出の目安とされることも多いため、英語を使う企業で働きたい、海外で働きたいという方は絶対に受験しておきましょう。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・筆記試験(マークシート方式200問) |

| 難易度 | ー |

| 受験料 | ・7,810円(税込) ・リピート割引7,150円(税込) |

TOEICには合否という概念はなく、点数によりある程度レベル分けされます。

TOEIC試験を運営する一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)によると、2025年1月実施のTOEICの平均点は601.7点でした。

同じくIIBCの発表によると2019年の大学生の平均は574点なので、履歴書でアピールするには同等程度の点数が取れることを目指しましょう。

TOEICのおすすめの勉強法はこちらで詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

→TOEICの初心者の勉強法とは?まずやること、おすすめの参考書やアプリも紹介!

TOEIC試験におすすめな通信講座

(引用元:スタディングHP)

TOEICは独学でも学習できますが、より高得点を目指すなら通信講座もおすすめです。

英語教材で有名なアルクと共同開発した動画講義を中心に学習を行うスタディングを使えば、単語・文法・Listening・ReadingからPart別対策までしっかりと学習できます。

また、スマホだけで完結できるので、効率よく学習していけますよ。

こちらの記事では、TOEICの通信講座について詳しくご紹介していますので、自分に合ったものを見つけてみてください。

→TOEICの通信講座の記事はこちら

→TOEICのオンライン英会話の記事はこちら

在宅ワークに活かせるおすすめの資格

自宅で開業してできる仕事の他にも、近年では、多くの企業がリモートワークを導入しており、在宅ワークをする方も増えてきました。

在宅ワークには、必ず資格が必要なわけではありませんが、資格がある方がスムーズに業務を請け負える業種もあります。

在宅ワークをするには資格が必要なのではないかと心配している人もいるかもしれません。しかし、在宅ワークをするためには特別に資格が必要というわけではありません。ただし、資格を持っていることで仕事が受注しやすいというメリットがあります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

仕事を居宅内で行う在宅ワークには、パソコン作業スキルは欠かせません。

そのため、本業や副業を問わず、ITスキルや経理の知識は役に立つでしょう。

以下に、在宅ワークに役立つ資格を5つまとめました。

| 資格名 | 資格の特徴 |

| 日商簿記 |

|

| MOS |

|

| アロマセラピー |

|

| ネイリスト |

|

| 整理収納アドバイザー |

|

いずれも民間資格であり、自宅でも開業しやすい個人で行える美容系の仕事や、仕事をするための居住空間を快適なものにするスキルも在宅ワークに活かせる資格です。

どの資格も、在宅ワークだけではなく企業勤務やプライベートでも役に立つ知識が得られます。

日商簿記

(引用元:日本商工会議所の検定試験簿記公式HP)

在宅ワークの中でも、会計帳簿の代理作成や経理事務のアルバイトにも役立つスキルです。

その他オンライン塾での簿記講座を指導するアルバイトといった仕事もあります。

簿記の知識は、家庭の収支を管理するのにも役立つので、持っていればプライベートでも活用しやすいでしょう。

1級・2級・3級とあり、3級は簿記の基礎的スキルを学ぶ入門編的資格です。

帳簿作成や経理の入力程度であれば、3級でも対応可能ですが、簿記のスキルを活かして幅広い業務を請け負うのであれば、より専門性の高い2級以上が望ましいでしょう。

MOS

(引用元:マイクロソフト オフィス スペシャリスト公式HP)

在宅ワークの多くはパソコンによる作業が多く、ITの知識は欠かせません。

MOSは、パソコンスキルの中でもMicrosoft社製品についての取り扱いスキルで、Wordや Excel、PowerPointといった、ビジネスシーンに欠かせないソフトを使いこなせることをアピールできる資格です。

求人情報サイトにもMOSでできる在宅ワークの求人は豊富で、アルバイトから正社員までの雇用があり、就職もしやすい資格です。

アロマテラピー

(引用元:AEAJ公式HP)

アロマテラピーを在宅ワークに活かすには、仕事として活かす方法と、自身を癒す方法があります。

まずは、アロマセラピストとして、自宅での施術やアロマ商品の販売、指導を仕事にする形です。

ある程度の技術や設備も必要ですが、在宅でできる環境が整えば、副業としても成り立つでしょう。

もう一つは、アロマの知識を活用して、在宅ワークで疲れた体や心を癒す方法です。

香りや精油の成分がもたらす具体的な効能を理解していれば、自分の状態にあった香りで、集中力のアップや疲れを癒して仕事の効率アップも可能です。

ネイリスト

(引用元:ユーキャン公式HP)

ネイリストというと、手や足のケアや爪に直接施術をすることが主な業務ですが、最近ではネイルチップの制作や販売も、ネイリストの収入源の一つとして人気があります。

有名サロンでも、ネイルチップの販売も行っており、SNSやフリマアプリからでも購入が可能です。

ネイルチップの販売であれば、サロンやネイリストの資格はなくても、ネイルの技術さえあれば、十分に副業として成り立ちます。

クラウドソーシングでも、ネイルチップ作成の募集があり資格が必須というわけではありませんが、経験は重視される傾向にあります。

ネイリストの資格は民間資格であり、いくつかの種類がありますが、中でも「JNECネイリスト技能検定試験」と、「JNAジェルネイル技能検定試験」は、多くのネイルサロンでも基準に採用されています。

いずれも、スクールやサロンでの指導を受けるか、通信講座、独学でも取得が可能です。

整理収納アドバイザー

(引用元:ハウスキーピング協会公式HP)

整理収納アドバイザーは、居宅内の整理整頓のエキスパートです。

インテリア業や、ハウスメーカーでの就職にも役立つ資格で、資格手当がつくこともある資格です。

整理収納アドバイザーは、求人情報にも募集もある職業ですが、直接的に在宅ワークに活かせるというよりは、在宅ワークを行う住環境を快適にするスキルといえます。

新しい在宅ワークの種類としては、整理収納アドバイザーであることをブログやSNSでアピールし、アフィリエイト収入を狙う方法もありますが、収益化にはそれなりの時間と努力は必要でしょう。

どちらかといえば、お家での豊かな時間を過ごすために有効な資格といえます。

副業に活かせるおすすめの資格

| 副業に活かせるおすすめの資格 |

|

働き方が多様化した現代では、副業が認められる企業も増えてきました。

副業にはさまざまな種類があり、スマホがあれば初心者でも簡単にはじめられる気軽なフリマサイトから、投資・FX、サービス業のアルバイト、在宅でできるクラウドソーシングなどが人気です。

資格は、副業においては必須ではありませんが、資格を所持している場合にはメリットが得られるケースがあります。

副業のために資格を取得することで、多くのメリットを得られます。

資格取得のメリットは、主に次の3つです。

- 知識やスキルが身に付く

- 本業でも評価が上がる

- 転職活動にも役立つ

資格取得により、知識やスキルが身につきます。本業に関連した資格であれば、仕事に対する理解が深まり、業務改善にも役立つでしょう。本業との関連はなくても、資格があることで今後転職や独立を考える際の選択肢が増えるというメリットがあります。

(引用元:Money Forward公式HP)

副業を始めるために特別な資格は必要ありませんが、資格を持っていることで請け負える業務の種類も増えて、仕事の幅が広がるでしょう。

特に在宅でできるクラウドソーシングでの副業には、実績やスキルを証明できる資格があることで受注できる仕事の幅も広がり、収入アップにもつながりやすいといえます。

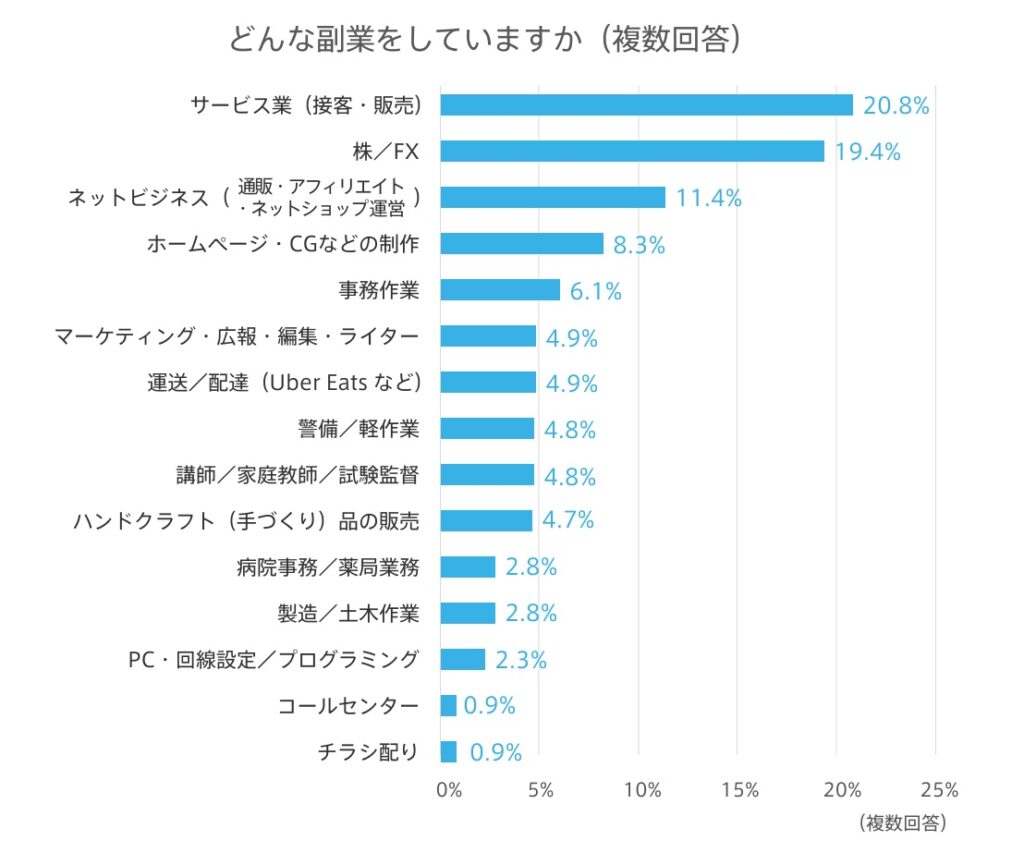

副業の種類

副業にしやすい仕事の種類は色々あります。

実際にどのような副業が人気があるのかを調べてみました。

(引用元:求人情報・転職サイトdoda)

サービス業や、株・FXといった資産運用には、特別なスキルがなくても問題のない副業ですが、クライアントから請け負うホームページ作成やCG制作、マーケティング・編集などには専門的な知識が必要です。

資格を持っていればスキルの証明になるので、仕事を請け負いやすくなるでしょう。

実際におすすめの資格を5つ紹介します。

- Webライティング技能検定

- Webデザイナー検定

- CGクリエイター検定

- 翻訳検定試験TQE

- TOEIC・英検

特に、副業で人気のあるライティングや、Webデザイン、動画編集などに役立つ資格として、ライティングやWebデザインの他、翻訳などの外国語のスキルもおすすめです。

Webライティング技能検定

(引用元:一般社団法人 日本クラウドソーシング検定協会公式HP)

Webライティングに必要なライティングスキルだけではなく、クラウドソーシングに必要なビジネスマナーも学べる資格です。

資格を取得することで、マナーとスキルを身につけられて、ライティングスキルの証明としても役立ちます。

また、合格特典として、主催団体である一般社団法人クラウドソーシング検定協会の後押しで、単価の高い仕事や仕事の収入5%アップ、サイトでのポイント付与などの特典も受けられます。

ライティングの仕事をはじめたいという初心者の方や、スキルアップしたい方におすすめの資格です。

Webデザイナー検定

(引用元:公益財団法人画像情報教育振興協会公式HP)

Webのデザインにおいて、準備段階から最終納品まで一連の業務を全て基礎から学べる資格です。

サイト全般の制作や運用の他、バナー作成、LP作成といった依頼など、Webデザインに関する副業依頼はさまざまですが、一通りの依頼を請け負うことが可能です。

副業で、webデザインやホームページの構築を受ける他にも、自身でサイトを立ち上げれば、アフィリエイトによる広告収入も期待できます。

検定試験には2つの等級があり、基礎的な知識が求められるベーシックと、応用力が必要なエキスパートがあるので、自分のスキルに応じた資格を選びましょう。

CGクリエイター検定

(引用元:公益財団法人画像情報教育振興協会公式HP)

CGクリエイター検定は、デジタルコンテンツにおけるCG映像(コンピューターグラフィック)を、CGソフトウェアを駆使して作成する能力が求められます。

資格がなくても、スキルさえあれば問題ありませんが、資格があることでスキルの証明としても有効です。

動画編集や映像加工といった簡単な業務依頼も多く、自宅にある程度のパソコンがあれば作業が可能であり、副業としても成り立ちやすいでしょう。

翻訳検定試験TQE

(引用元:サン・フレアアカデミー公式HP)

産業翻訳分野のプロフェッショナルとして認められる資格で、高い翻訳能力があると証明できます。

15分野・19科目の産業翻訳分野から選択して受験できるスタイルと、全ての手続きがオンラインで完結するため、忙しい方でも自分のペースで好きな時に受験できる点もおすすめです。

100点中70点以上で、翻訳実務士として登録が可能です。

クラウドソーシングでの翻訳の依頼にも、スキルの証明があることで受けやすくなるでしょう。

TOEIC・英検

(引用元:TOEIC公式HP)

英語スキルとしてメジャーである英検と、資格ではありませんがTOEICの点数は、英語力の証明としては最も有効な手段の一つです。

翻訳業務の他にも、オンラインでの英語指導や、通訳、英文の校正などの副業に役立ちます。

もちろん、副業だけではなく本業によっても活かせるシーンも多々あるでしょう。

英検では2級以上、TOEICであれば700点以上のスコアがあれば、仕事の幅も広く請け負えます。

【男女別】将来性のある資格とは?

将来性のある資格とは、AI化が進んでも人間による作業が不可欠である業種の資格です。

近年の著しい技術進化により、あらゆる業務が人の手を離れ、AI化されています。

そのため、人による作業が不要になり、消えて行く資格があるともいわれています。

現在ではAIやDX化などの影響で、代替可能性が指摘される仕事があります。新しい文明で対応できる仕事だと、それに関わる資格の需要がなくなるでしょう。20~30年後になっても、生き残る仕事を考えてください。資格を取って仕事をしても、AIに代わられると失業のリスクがともないます。

(引用元:フォーサイト公式HP)

つまり、将来性のある資格とは、AI化に代替されない資格です。

医療や介護、人の心に寄り添った配慮が必要な職種は、AIが取って代わることはできません。

また、業種の成長性が高い資格や、直接的に収入アップにつながりやすい資格も、今後の日本社会において需要が高まる資格といえます。

資格を取得することで、転職に有利に働く資格や今後も需要が見込まれる資格を、男女別に調べました。

ネットには、それぞれ多くの記事がありますが、おすすめされている資格は重複している傾向にあります。

この記事内でも、「需要のある資格」や「取って良かった資格」で紹介した資格と重なりますが、改めて解説します。

→需要のある資格ランキングの記事も併せてご覧ください。

将来性のある資格【男性】

男性にとって、将来性のある資格を調べると、キャリアアップにつながりやすい資格や、手に職のつく技術系の資格が多くみられます。

ユーキャンの公式HPには、これからの時代での「手に職のつく資格の重要性」について、以下のように記載しています。

社会の状況はめまぐるしく変化しており、どのような企業に勤めていても一生安泰だとはいえない時代になりました。感染症対策をきっかけとし、業務の進め方を改革している企業も増えています。便利なツールやAIの活用がさらに広がれば、将来的には雇用が減る可能性もあります。

そのような状況で安定的に収入を確保し続けるためには、手に職をつけて自分自身の市場価値を高めなければなりません。このことは、サラリーマンでも自営業でも同様です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

また、高齢化に伴い健康寿命も長くなったため、定年後60歳を過ぎた後も働きたいという方も増加しました。

以上を踏まえて、ユーキャンやアガルート公式HPの男性におすすめの人気資格から、男性にとっての将来性のある資格を6つ紹介します。

- 宅建士

- 行政書士

- 社労士

- 第二種電気工事士

- マンション管理士

- 危険物取扱者

男性におすすめの資格は、企業でキャリアアップにつながるだけではく、独立開業を目指す方に人気の資格です。

将来的にも独立開業していれば、自分の裁量で定年なく働けますし、事務方の仕事であれば、体力的負担も少なく、長く続けられるといえます。

特に士業系の資格は、一つだけではなく二つ以上を所持することで、業務の幅も広がりより広い顧客層の獲得につながります。

独立開業を志す方であれば、ダブルライセンスで独自性と専門分野のある働き方がおすすめです。

第二種電気工事士、マンション管理士、危険物取扱者は、ビルメンテナンス業でもニーズがあります。

体力的負担も少なめで、職務経験も活かしやすい点から、シニア層でも働きやすい資格としておすすめです。

宅建士

(引用元:不動産適正取引推進機構)

不動産の取引において必置資格として、欠かせない職業であり、不動産業界はもちろん金融機関にもニーズの高い資格です。

必置資格の職業は雇用も絶えず、AIが代行できない仕事の一つであることから、将来性も安定しているといえます。

不動産需要は低下してもなくなることはない

人口減少などの影響で、不動産需要が減少していくことは考えられますが、不動産取引は人が生活していく基盤となるものなので、需要がなくなることはありません。

(引用元:アガルート公式HP)

不動産事業は、引用の通りなくなることはない業界です。

このような点からも、測量士や土地家屋調査士などの資格も、今後の需要がなくなることはないといえるでしょう。

行政書士

(引用元:日本行政書士会連合公式HP)

行政に提出する書類の作成や、申請代行を担う独占義務のある資格です。

作業自体は、今後AI化に伴い簡略化されることも予想されますが、顧客のニーズを反映させるためには、人の仲介は欠かせません。

また、新たに行政書士が担う業務の分野もあります。

行政書士の業務は「独占業務」であり、簡単になくせるものではありません。紙から電子化したとしても、官公署への申請書類や、権利義務に関する書類作成などの必要がある限り、一定の需要があります。たとえば、ドローンの普及による法改正など、技術の進化に伴って増える業務もあります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

行政書士の資格があれば、法律事務所や企業の法務部などでの勤務のほか、行政書士事務所として独立すれば、定年なく働くことも可能です。

社労士

(引用元:社労士協会)

社会保障や年金、労務のスペシャリストとして、企業内や独立して業務を担うことがメインの資格です。

社労士の業務も、時代の変化やAI化によって変わりつつあります。

例えば、昨今、新型コロナウイルスが蔓延し、各社は急遽テレワークへの対応等を求められることになりました。

この時に各社が苦慮したのは、テレワークでの労務管理です。どのようにして適切な労務管理を行うのか、

あるいは新しい働き方に合わせてどのように社内制度をチューニングするのか、、、

様々なことを検討しなくてはならなくなりました。事実、テレワークで感じた課題について企業からアンケートを行ったところ、労働時間の管理等、社労士が支援できる項目に対して、企業が課題を感じていることが見て取れます。

(引用元:アガルート公式HP)

年金や社会保障手続きに関しては、AIによる簡略化が進むでしょう。

しかし、他の新たな業務が増えることから、社労士のニーズは高まると予想されています。

第二種電気工事士

(引用元:一般財団法人電気技術者試験センター公式HP)

電気工事を行うために必要な電気工事の専門家です。

資格がなければ、工事を行うことは法律上不可能なので、電気設備がある限り求人がなくなることはありません。

電気がある限り、電気工事士は存在し続けます。近年増しているオール電化住宅や太陽光発電設備など、家庭での需要に対し、電気工事士が少ないという現実から求人も多くあります。うまく調整すれば副業としてアルバイトも可能ですので、将来を考える上でぜひ取得しておきたい資格です。

(引用元:TAC公式HP)

ビスメンテナンス業に欠かせない、シニアにも人気の職業です。

電気工事士として定年もないので、手に職がつく一生働ける資格といえます。

マンション管理士

(引用元:公益財団法人マンション管理センター公式HP)

マンション管理士は、マンション運営における業務のコンサルティングを担う資格です。

独占業務はない資格ですが、今後のニーズが高いと予想されています。

以下の4点が、理由としてあげられます。

マンション管理士に将来性があるという理由として、次の4つがあげられます。

- マンション需要に伴い、マンション管理士の活躍の場が拡大している

- 全国のマンションのうちの30%が老朽化しており、修繕が必要な状況である

- マンション管理士という職は人だからこそできる職業である

- 取引先が突然潰れるということがない

(引用元:アガルート公式HP)

住民と直接的な対応も必要であり、コミュニケーション能力やトラブル対応能力も必要のため、キャリアのある中高年層に人気があります。

資格保持者であれば、不動産管理やビルメンテナンス系への転職にも有利といえるでしょう。

危険物取扱者

(引用元: 一般財団法人消防試験センター)

主にガソリンや灯油などの危険物を取り扱うのに必要な資格です。

甲種・乙種・丙種と危険物の種類に応じた1類から6類があります。

電気自動車の普及に伴い、将来的にガソリンスタンドが無くなるのではないかといわれていますが、危険物はガソリンだけではありません。

危険物取扱者は、実際に危険物を人間が取り扱う際に必要な知識を持っていることを証明する資格です。いくらAI化が進んだところで、最終的に危険物を取り扱うのは人間である可能性が高いといえます。

仮にAIなどに危険物の取扱を任せても、システム障害やエラーが発生した場合、取り返しがつかないことになりかねません。こういった観点からも、危険物を正確に取り扱える資格は必要不可欠でしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

製造業や、製薬会社、ビルメンテナンス業でも活躍できる資格です。

必置資格であることから、体力的負担も少ない職業も多く、シニア層でも働きやすいといえます。

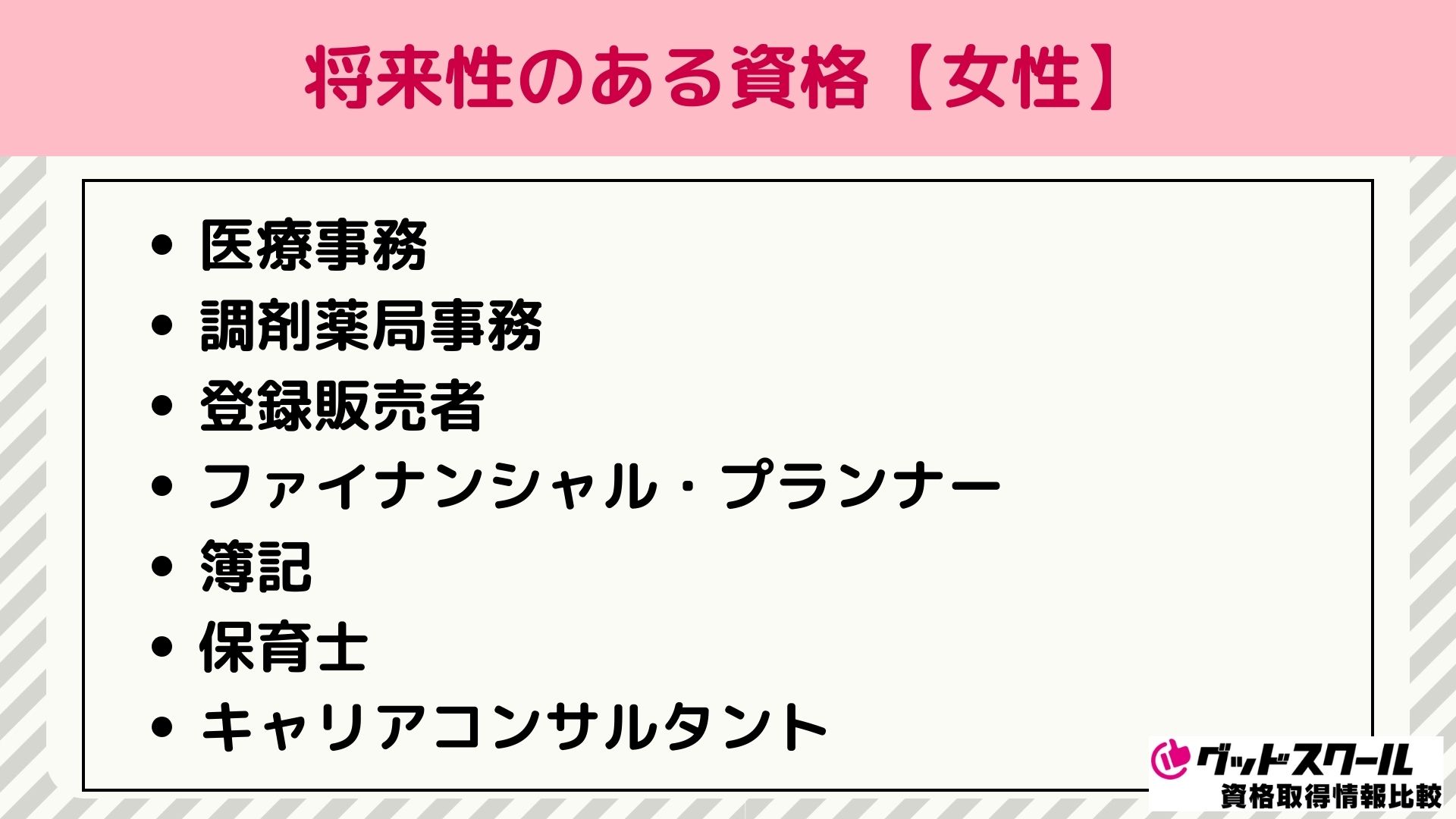

将来性のある資格【女性】

近年では、男女差なく働く社会が当たり前ですが、結婚や出産を機に、働き方を変える方、変えざるを得ない女性は少なくありません。

TACの公式HPには、資格取得が女性におすすめの理由として、以下のように記載していました。

資格の中には、取得することで独立開業が叶うものもあります。専門知識を活かして企業の中で活躍する方法もあれば、結婚や出産を機に、事務所を構えてプライベートと両立しながら働くという方法も。

状況の変化に応じて、勤務と独立を選べたり、仕事量を自分で調節したりと働き方を自由に描ける点は、資格取得の大きな魅力です。

(引用元:TAC公式HP)

また職業の特性上、女性が働きやすい職業や、女性ならではの視点が重宝される職業もあります。

ユーキャンやキャリカレの公式HPで女性に人気の資格ランキングをもとに、女性にとっての将来性のある資格を7つ紹介します。

- 医療事務

- 調剤薬局事務

- 登録販売者

- ファイナンシャル・プランナー

- 簿記

- 保育士

- キャリアコンサルタント・キャリアカウンセラー

女性にとって将来性のある資格の一つとして、医療・福祉系があります。

今後需要の高まりが予想される資格の他に、ライフスタイルの変化に応じた働き方が選びやすい登録販売者、医療事務などは特に人気のある資格です。

将来的にも長い目で見て、体力的負担も比較的少ない職種であるため長時間働きやすいといえるでしょう。

簿記

(引用元:東京商工会議所公式HP)

簿記はさまざまな業種で重宝される財務管理や帳簿作成のエキスパートです。

ただし、企業会計や財務諸表などは、経営者サイドに内容を理解してもらい、重要な意思決定につなげてこそ初めて役に立つといっても過言ではありません。

バランスシートや損益計算書の会計状況を理解し、しかるべき立場の人に説明する役割は、AIではこなせません。

それができるのは、簿記のスキルを持った会計のエキスパートだけだといえるでしょう。

(引用元:スタディング公式HP)

単純な計算は、AI化により簡略化が進んでいます。

しかし、インボイス制度や、今後の新たな制度に臨機応変に対応するためには、人間の判断力も必要です。

簿記3級は合格率40%〜50%と高めで取りやすい資格ですが、経理などで求められるのは2級以上が必須という求人がほとんどです。

キャリアアップを目指して取得するのであれば、2級以上が良いでしょう。

仕事以外の家計管理にも役立つスキルなので、興味のある方は3級からのチャレンジをおすすめします。

介護福祉士

(引用元:日本介護福祉士会)

高齢化の進むこれからの社会で、確実に需要の高まりが予想される資格です。

業務のAI化が進んでも、介護士の仕事は人にしかできない内容も多いため、仕事がなくなることはないでしょう。

今後、日本の高齢化はますます進んでいくことから、福祉にかかわる人材は今以上に必要になります。加えて介護の仕事には高い専門性が求められているため、介護福祉士の必要性は確実に高まっていくと考えられます。

(引用元:スタディサプリ公式HP)

また、国からの指導で処遇改善も求められているので、今後の労働環境や給与は改定されると考えられます。

登録販売者

薬剤師に代わり、2類3類医薬品の販売を可能にする必置資格です。

ドラッグストアやホームセンターでも医薬品を販売しているので、家から近いところでも職場を見つけやすい資格といえます。

雇用も多く、正社員や派遣、パート・アルバイトなど、多様な働き方が可能です。

また、将来性については以下のようなメリットがあげられます。

インターネットショッピングの浸透によって便利になったものの、到着には数日かかることが少なくありません。

遠隔販売が浸透すれば、インターネット上で薬剤師や登録販売者に相談したあと、近隣の店舗ですぐに医薬品を購入できるとされています。

このような仕組みが導入されれば、登録販売者の活躍機会はさらに増えるでしょう。

(引用元:スタディング公式HP)

近年はネットでの購入もスタンダードになり、登録販売者の活躍の場は、広がると考えられます。

医療事務

(引用元:ユーキャン公式HP)

病院やクリニックなどの医療機関での受付やレセプト作成を行う職種です。

肉体的な負担も少なく、働く場所や働き方も豊富にあるため、女性に最も人気のある資格の一つです。

AI化により、レセプトなどの業務は簡略化されていくことが予想されますが、医療事務の仕事はそれだけではありません。

病院やクリニックといった医療機関は必要不可欠な存在であり、増えていくことはあっても、完全になくなってしまうことはあり得ないでしょう。また、日本は既に超高齢社会を迎えており、2036年には3人に1人が65歳以上の高齢者になるといわれています。年齢を重ねることによって、次第に身体機能が衰えたり、怪我や病気を抱えたりして、医療機関に通う高齢者がますます増えていくことが予想されます。

(引用元:ソラスト教育サービス公式HP)

医療事務の仕事は、医療機関での受付や、患者に寄り添う存在としても重要です。

民間資格であり、認定団体や種類も豊富にあるのも特徴です。

医療事務資格の種類に興味がある方は、医療事務に関する記事もご確認ください。

→医療事務はどれがいいの記事もあわせてご覧ください。

ファイナンシャル・プランナー

(引用元:日本FP協会公式サイト)

税金や年金、相続、資産運用などさまざまな知識を持つお金に関するエキスパートです。

金融や不動産業界で重宝される資格で、顧客のニーズに合わせてさまざまな対応が求められるため、人による気遣いやサポートが必要です。

人生を送る上で非常に重要な「お金の問題」を取り扱う以上、生身の人間に相談したいと考えるのは一般的なことです。

また、相談者ですら気付いていなかった「想い」に気付くことができるのは、AIではなくプロの人間だけです。

お金にまつわる潜在的な仕事の需要を引き出せるという観点からも、AIに全ての仕事を奪われるとは考えにくく、ファイナンシャルプランナーは長くお金のプロとして活躍できるのではないでしょうか。

(引用元:アガルート公式HP)

入門編である3級の合格率は実技・学科試験合わせても70%〜80%と高めであり、取得しやすい資格といえます。

仕事以外でも、資産運用や税金・年金問題などの知識は私生活でも大変役に立つでしょう。

保育士

(引用元:厚生労働省公式HP)

待機児童問題の改善のため保育所の増設が進む一方で、保育士の人材不足は深刻な問題です。

近年では保育園の増設の他に、家庭的保育事業や企業内保育など、新たな働く場所も増えています。

また、今後の政策により給与アップが予想されています。

保育士不足や待機児童問題を解決すべく実施された政府の試みによって、保育士の収入面は実際に年々改善されています。保育士需要がさらに高まるとされている今後も、定期的な待遇整備の実施が見込まれるでしょう。

(引用元:マイナビ保育士公式HP)

子供の成長を間近で見守れるので、子供好きな方にはぴったりの職業です。

自身の子育てにも役立ちますし、逆に子育ての経験を仕事にも活かせるので、就職・復職にもメリットがあるといえます。

キャリアコンサルタント・キャリアカウンセラー

(引用元:キャリアコンサルタント試験公式HP)

キャリアコンサルタントやキャリアカウンセラーは、働く人々のキャリア形成をサポートする職業です。

相手の話を傾聴し、企業とのマッチングやキャリアプランを提案、サポートを担います。

働く人にとって大切なことは、自分は結局のところどのように生きたいのか、どのように働きたいのかを考えながら、自分にとっての幸せを実現することです。

働き方の変化やコロナ禍のような社会的影響、出産や育児、介護、病気の治療や家族との時間、新たに学び直す機会―ライフスタイルの変化にともなって、キャリアを見つめ直す機会は、人生の中で何度も訪れます。キャリアコンサルタントは、キャリアについて悩む相談者の傍らにいて、話を聴き、受け止め、アドバイスする「伴走者」としての存在です。働き方も生き方もますます個別化・多様化していく中、より多くの働く人がキャリアコンサルタントによる支援を必要とすることでしょう。

(引用元:キャリアコンサルタント養成講習公式HP)

働き方の多様性が進む近年において、キャリアコンサルタントの持つ専門的なスキルは、活躍の場が広げられるでしょう。

カウンセリング能力や、メンタルヘルスの管理能力も身につくため、女性に限らず幅広いシーンで役立つ資格といえます。

女性におすすめの資格は?

女性におすすめの資格とは、美容やインテリア、調理など自身の生活に役立つ資格です。

働く女性たちは、結婚や出産、子どもの就学を機に働き方を見直す方もいるでしょう。

その際、資格があれば転職や再就職にも有利になることがあります。

女性の場合、結婚や出産、育児などのライフイベントをきっかけに働き方を変化せざるを得ないケースがあります。その際、たとえ一時的に退職し、数年後に再就職を目指すことになっても、資格を持っていることをアピールできれば、内定獲得がスムーズになる可能性があります。

また、資格という後ろ盾があることで、ブランク期間をネガティブに捉えにくくなるはずです。

(引用元:マイナビAGENT)

資格を保持していれば、仮に職務経験がなくてもスキルを身につけていると証明できます。

就職する場合には、経験のある方が有利ではありますが、同じ未経験者と比較するのであれば、資格保有者の方が有利でしょう。

経験者であっても、改めて資格を取得することは、最新の情報とスキルを身につける機会になるともいえます。

女性におすすめの仕事は、体力的負担の少ない業務や、ライフスタイルが変わっても働きやすい職種です。

ユーキャンの公式サイトには、女性に人気の講座ランキングTOP30が公表されています。

その中からランキング上位10位までの資格と、その他の資格講座サイトや、女性向け資格サイトなどでも紹介されている女性におすすめの資格を4つ、合わせて14資格を紹介します。

30位までの詳細については、ユーキャンの公式サイトをご覧ください。

| 順位 | 女性に人気の資格講座 |

|---|---|

| 1位 | 医療事務 |

| 2位 | 調剤薬局事務 |

| 3位 | 食生活アドバイザー(R) |

| 4位 | 登録販売者 |

| 5位 | 保育士 |

| 6位 | 実用ボールペン字 |

| 7位 | MOS |

| 8位 | 簿記3級 |

| 9位 | ファイナンシャル・プランナー(FP) |

| 10位 | 介護事務 |

(引用元:ユーキャン公式HP)

1位 医療事務

資格の通信講座では大変評価の高い資格です。

さまざまな医療機関での事務作業や、レセプトが主な仕事です。

繁忙期ではかなり忙しい職場もありますが、IT化が進み作業効率が良くなったため、より働きやすくなりました。

不況に左右されにくい医療系の職種の中でも、雇用も多く年齢問わず働きやすい資格です。

2位 調剤薬局事務

医療事務と似ていますが、調剤薬局での保険確認やレセプト作成を担うスキルが身につく講座です。

3ヶ月でも資格取得が目指せる気軽さと、家の近くでも働く場所が見つけやすい点から、ライフワークバランスを重視したい女性に人気があります。

3位 食育アドバイザー(R)

食についての豊富な知識を身につけられる資格で、2級3級でレベル分けされています。

食に関する仕事をしている方にはもちろんですが、日頃から食に気を遣っている方、家族の食卓を担う方にも、日々の暮らしで役立つ知識が身につく資格です。

その他にも、食に関わる資格として、食育インストラクター、食育実践プランナーなど、民間団体が認定する資格が豊富にあります。

4位 登録販売者

薬剤師に代わり、2類3類の医薬品販売を可能にする資格です。

ドラッグストアや、ホームセンターでも取り扱っている店舗もあるので、通いやすいところで仕事を見つけられる資格です。

日本中に働く場所があるため就職がしやすく、ライフステージの変化にも対応して働くのに活かせるため、幅広い世代の女性に人気があります。

5位 保育士

保育のプロとしての資格であり、国家資格です。

共働き世帯の増加に伴い保育園も増え、雇用も多いことや、女性自身が出産や子育ての当事者となった時にも活かせる知識とスキルが身につきます。

大学や短大などの保育士養成施設を卒業しなくても、保育士試験に合格すれば、資格取得が可能です。

6位 実用ボールペン字

実用ボールペン字講座は、幅広い年代の女性に人気の講座です。

お手本をなぞるスタイルで、気軽に短期間でも上達が実感でき、身に付いた「美しい文字」は、一生涯活かせるスキルとなるでしょう。

7位 マイクロオフィススペシャリスト(MOS)

マイクロソフト社のWordやExcelといったソフトを扱えるスキルの証明である資格です。

転職・就職でもパソコンスキルは役に立つ資格であり、男女・世代問わず幅広い世代に人気があります。

8位 簿記3級(日商簿記)

事務職や経理の仕事に役立ちます。

家庭でも、家計簿をつける習慣がある方におすすめです。

2級まで所持していれば、資格手当が付く企業もあるので、キャリアアップにもおすすめです。

9位 ファイナンシャル・プランナー

企業経理や総務、行政書士事務所などでも役立つ資格です。

家庭でのマネープランや、相続など、ライフステージの変化に伴う人生設計にも、知っていると役立つお金の知識が身につきます。

10位 介護事務

介護の現場で、事業の運営に欠かせない職業です。

上位1、2位の医療事務・調剤薬局事務同様、デスクワークが中止のため、性別年代問わず働けることからも、幅広い世代に人気があります。

医療・介護の職種は、今後の社会でも不可欠であることから、安定して働きやすい点も魅力です。

整理収納アドバイザー

居宅内のあらゆる収納を整理整頓するスキルが身につきます。

ユーキャンのランキングでは17位でした。

リモートワークも定番となった近年、家で過ごす時間が長くなったという方も多く、快適な居住空間を求める方におすすめです。

1級を取得すれば、プロのアドバイザーとして活躍も可能であり、仕事にもなる資格です。

アロマテラピー

精油の使用方法や、豊かな香りと心のメカニズムなど、多方面からアロマの知識を身につけられる資格です。

ユーキャンランキングでは、アロマテラピー検定が18位でノミネートしています。

エステやアロママッサージなど、美容系の職業での求人が多くみられますが、求人情報サイトでは年収が300万円前後が多く、職業としてはキャリアアップを望むのは難しいでしょう。

個人や、周りの方の癒しになるスキルとして、ご自身で楽しめるのが魅力です。

ネイリスト

爪を彩るネイリストの資格は、女性にとって趣味と実益を兼ねた資格といえます。

資格がなくてもネイルサロンで働くことは可能です。

しかし、初心者であればスキルの証明となる資格を持っていた方が、自信を持って挑戦できるでしょう。

ある程度の設備が整えば自宅で開業もしやすく、ネイルチップの販売など在宅ワークとしてもおすすめの資格です。

もちろん、ご自身のネイルケアにも役立ちます。

ユーキャンのランキングでは、21位でした。

リビングスタイリスト

居宅内のインテリア全般の選び方や、組み合わせ、配置などを総合的に演出する技術を身につけられる資格です。

自宅の住まいづくりにも活かせる資格ですが、プロとしての専門的な知識とセンスが活かせる家具店やショールーム、住宅メーカーでの接客販売でも活躍できるスキルが身につきます。

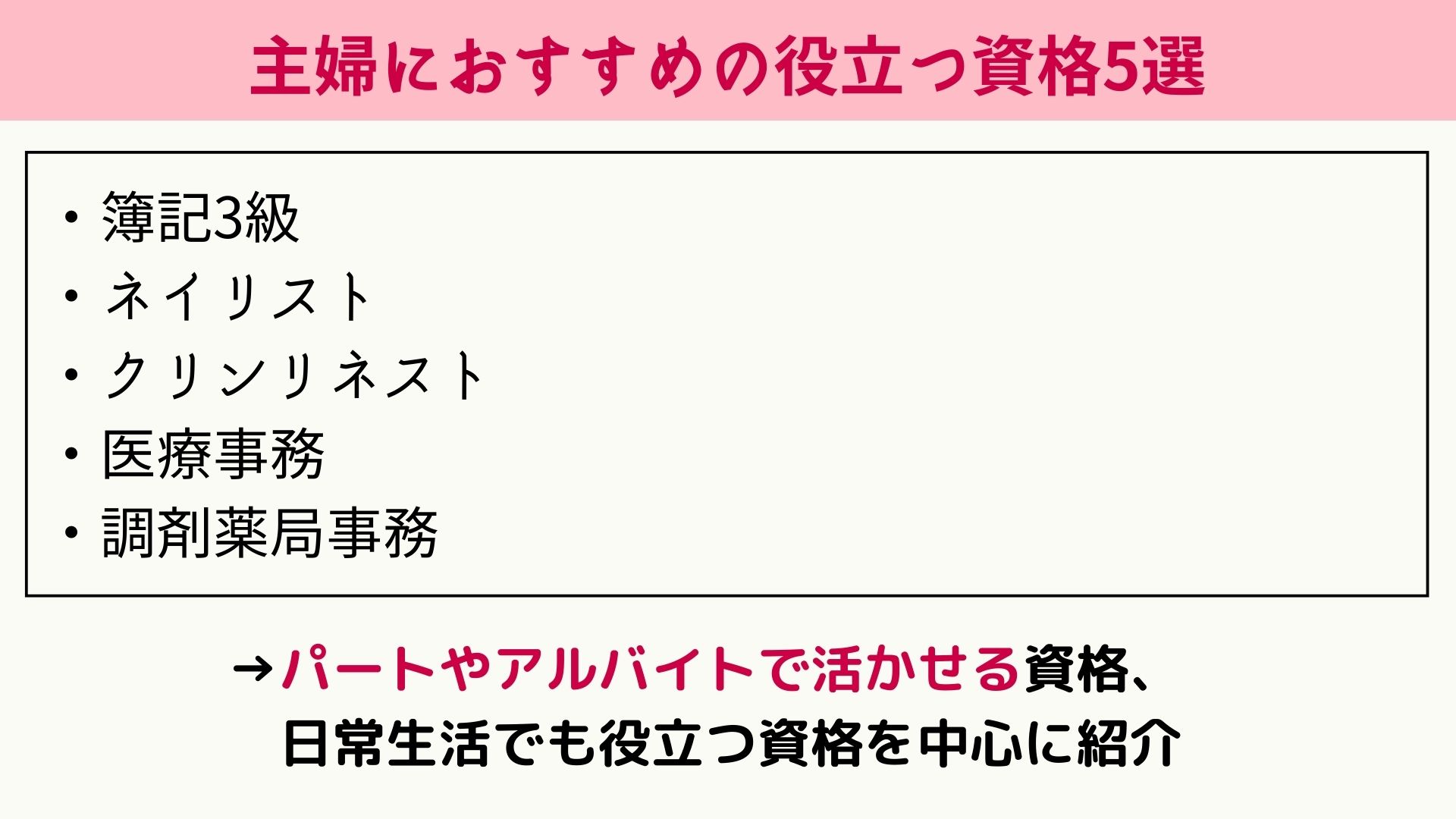

主婦におすすめの役立つ資格5選!

| 主婦におすすめの役立つ資格5選! |

|

主婦におすすめの資格は、パートやアルバイトでも活かせる資格や日常生活でも活かせる資格です。

では、主婦の方におすすめのパートやアルバイトで活かせる資格、日常生活でも役に立つ資格を紹介していきます。

簿記3級

(引用元:商工会議所)

簿記とは、お金の出入りを記録し、企業の経営状況を把握するための技術です。

簿記3級は簿記の中でも取得のハードルが低い資格ですが、事務職などに応募するときに有利に働くことがあります。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式・記述式) |

| 合格率(2024年・ネット試験) | 40.3% |

| 難易度 | 低い |

| 受験料 | 2,850円(税込) |

簿記3級の合格率は47.4%と高く、初歩的な問題が多いので、難易度は低いといえるでしょう。

簿記の知識は、家計簿をつけるときにも活かせるので主婦の方におすすめです。

簿記3級の難易度や勉強方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

→簿記3級は独学で合格できる?勉強方法や難易度とおすすめテキストを紹介

簿記3級におすすめな通信講座

(引用元:フォーサイト)

初めて簿記を勉強するのに独学は不安という方は、通信講座を利用するのも選択肢の1つですよね。

数々の通信講座がありますが、受講料が比較的安く、高い合格実績を誇るフォーサイトがおすすめです。

2023度の実績では、フォーサイト受講者の簿記3級合格率は91.8%、簿記2級合格率は78.8%と驚異的な数字を叩き出しています。

料金も安く、分割なら月々3,300円(税込)から始められるので、コスパ最強の講座です。

こちらの記事を読めば、通信講座を14社も紹介していますので、自分にピッタリなものがみつかるはずです。

→簿記の通信講座の記事はこちら

→簿記1級の通信講座の記事はこちら

ネイリスト

(引用元:日本ネイリスト検定試験センター)

ネイリストとは、爪のケアやネイルアートを行う職業で、自宅でも開業できるため主婦に人気のお仕事です。

ネイリストには、ネイルに関する知識や技術があると証明できる「ネイリスト技能検定試験」という検定があります。

資格がないとネイリストになれないわけではないのですが、、本格的にネイリストとして稼いでいくのであれば取得したほうが良いでしょう。

基本情報

| 受験資格 | 【3級】 受験時に義務教育を修了している者 【2級】 ネイリスト技能検定試験3級取得者 【1級】 ネイリスト技能検定試験2級取得者 |

| 試験形式 | 【3級・2級・1級】 ・筆記試験(マークシート方式) ・実技試験 |

| 合格率(2024年度) | 【3級】 春期で91.2%、秋期で91.4%、冬期で90.9% 【2級】 秋期で57.3% 【1級】秋期で52.3% |

| 難易度 | 【3級】 低い 【2級】 やや低い 【1級】 やや高い |

| 受験料 | 【3級】 6,800円(税込) 【2級】 9,800円(税込) 【1級】 12,500円(税込) |

自宅での開業を目指すなら最低でもサロンで通用するレベルの2級を、施術中のトラブルなど全てに対応するためには1級取得を目指しましょう。

ネイリストにおすすめな通信講座

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座)

ネイリストの勉強をし始めた方にとって、施術の様子を見たり、自分の技術をチェックしてもらえない独学は不利になるため、自宅で受講できる通信講座がおすすめです。

中でも開講25年の実績を持つヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)がおすすめです。

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)のネイリスト講座なら、現役ネイリストによる添削指導や校舎で講師に直接教えてもらえるチャンスがあるなどサポートが充実していて、初学者でも安心です。

他にも色々な講座がありますので、ぜひ自分に合うものをみつけてくださいね。

→ネイリスト 通信講座の記事はこちら

クリンネスト

(引用元:ハウスキーピング協会)

クリンネストとは、お掃除のプロフェッショナルであると証明する資格で、取得後は家事代行サービスを使ってお仕事をしたり、クリンネストの講師として活躍できます。

家事代行サービスなどに登録する際、クリンネストの資格が絶対に必要なわけではありませんが、取得すると信頼が増したり、単価をアップさせたりできます。

基本情報

| 受験資格 | 【2級】 なし 【1級】 クリンネスト3級取得者 |

| 試験形式 | 【2級】 NPOハウスキーピング協会の認定する座学の講座を受講する、もしくは、通信講座を受講すること 【1級】 通信講座を受講後、認定試験を受験 |

| 合格率 | ー |

| 難易度 | 【2級】 低い 【1級】 やや低い |

| 受験料 | 【2級】 25,000〜40,000円程度(各通信講座による) 【1級】 33,000〜44,000円程度(各通信講座による) |

資格といっても通信講座を受講するだけで認定書がもらえるので、難易度は低めです。

正しいお掃除術を身につけることは、日常生活でも大いに役立つでしょう。

クリンネストにおすすめな通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

クリンネストの資格を取得するには、通信講座を受けなければなりません。

ハウスキーピング協会認定講座はいくつかありますのが、クリンネスト1級まで在宅で取得できるユーキャンがおすすめです。

ユーキャンの講座にはお掃除セットも付属されているので、資格の勉強に、お家のお掃除に、大活躍するでしょう。

医療事務

(引用元:日本医療教育財団)

医療事務とは、病院やクリニックで患者さんの対応をしたり、医療費の計算をしたりする職業です。

一口に医療事務といっても、複数の資格試験があります。

ここでは受験者が多い医療事務認定実務者試験を例にご紹介しています。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート方式・記述式) |

| 合格率(2022年度) | 79.2% |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | 5,000円(税込) |

医療事務認定実務者試験の合格率は70%以上と取得しやすい資格です。

パートなど自分に合った働き方ができる、何歳になっても仕事ができる資格なので、何か手に職をつけたいという主婦の方におすすめの資格です。

医療事務に関する資格の種類や取得方法はこちらの記事も詳しくご紹介しています。

→医療事務資格は独学で合格できる?どれがいいのか、取り方や種類、難易度も解説!

医療事務のおすすめ通信講座

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座)

家事に育児に忙しい主婦の方が効率よく学習するには、通信講座がおすすめです。

中でも、最短3ヶ月で資格取得ができるヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)がおすすめです。

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)の医療事務講座には就職・転職サポートがついているため、内定率も97.7%と高く、多くの方が医療事務の資格を取り活躍しています。

医療事務の通信講座については、こちらの記事で詳しくご紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

→医療事務 通信講座の記事はこちら

調剤薬局事務

(引用元:技能認定振興協会)

調剤薬局事務は、薬剤師のサポートを行う職業で、薬局やドラッグストアで受付や会計、データ入力、医薬品の発注や検品など様々な仕事を行います。

調剤薬局事務も複数の資格試験がありますが、ここでは知名度が1番高い「調剤事務管理士」についてご紹介していきます。

基本情報

| 受験資格 | なし |

| 試験形式 | ・学科(マークシート形式10問) ・実技(マークシート形式2問) |

| 合格率 | 60%程度 |

| 難易度 | やや低い |

| 受験料 | 6,500円(税込) |

調剤薬局事務は合格率が60%と取得しやすい資格といえるでしょう。

調剤薬局事務の求人には、勤務時間帯が選べたり、時短勤務ができる場合が多いので、自分の生活スタイルに合った働き方ができます。

こちらの記事では、調剤薬局事務の資格の種類や勉強方法を詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

→調剤薬局事務の資格は独学では難しい?在宅受験、オススメの資格やテキストをご紹介

調剤薬局事務のおすすめ通信講座

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座)

調剤薬局事務の資格を活かして働きたいなら、就職サポート付きの通信講座を利用すると良いでしょう。

中でも、就職サポートが手厚いヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)がおすすめです。

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)を運営するヒューマンアカデミーは人材事業も行っているため、資格取得から就職までしっかりとサポートくれます。

こちらの記事では、調剤薬局事務の資格が取れる通信講座を多数紹介していていますので、ぜひ参考にしてみてください。

→調剤薬局事務 通信講座の記事はこちら

一生使える役立つ資格を取るには通信講座がおすすめ

一生使える資格を取得したい場合は、通信講座の利用がおすすめです。

通信講座を提供するスクールは、資格試験を徹底的に分析し、最短合格に最適なカリキュラムを受講者に提供してくれます。

わからないところを質問できないというのが独学のデメリットですが、通信講座であれば、質問サービスがある講座もあります。

通信講座といっても数が多く、どこを選んだらよいかわからない方のために、以下では資格取得におすすめの通信講座10選をご紹介していきます。

また、おすすめの通信講座やおすすめの資格など以下の記事でもまとめていますので、あわせてご覧ください。

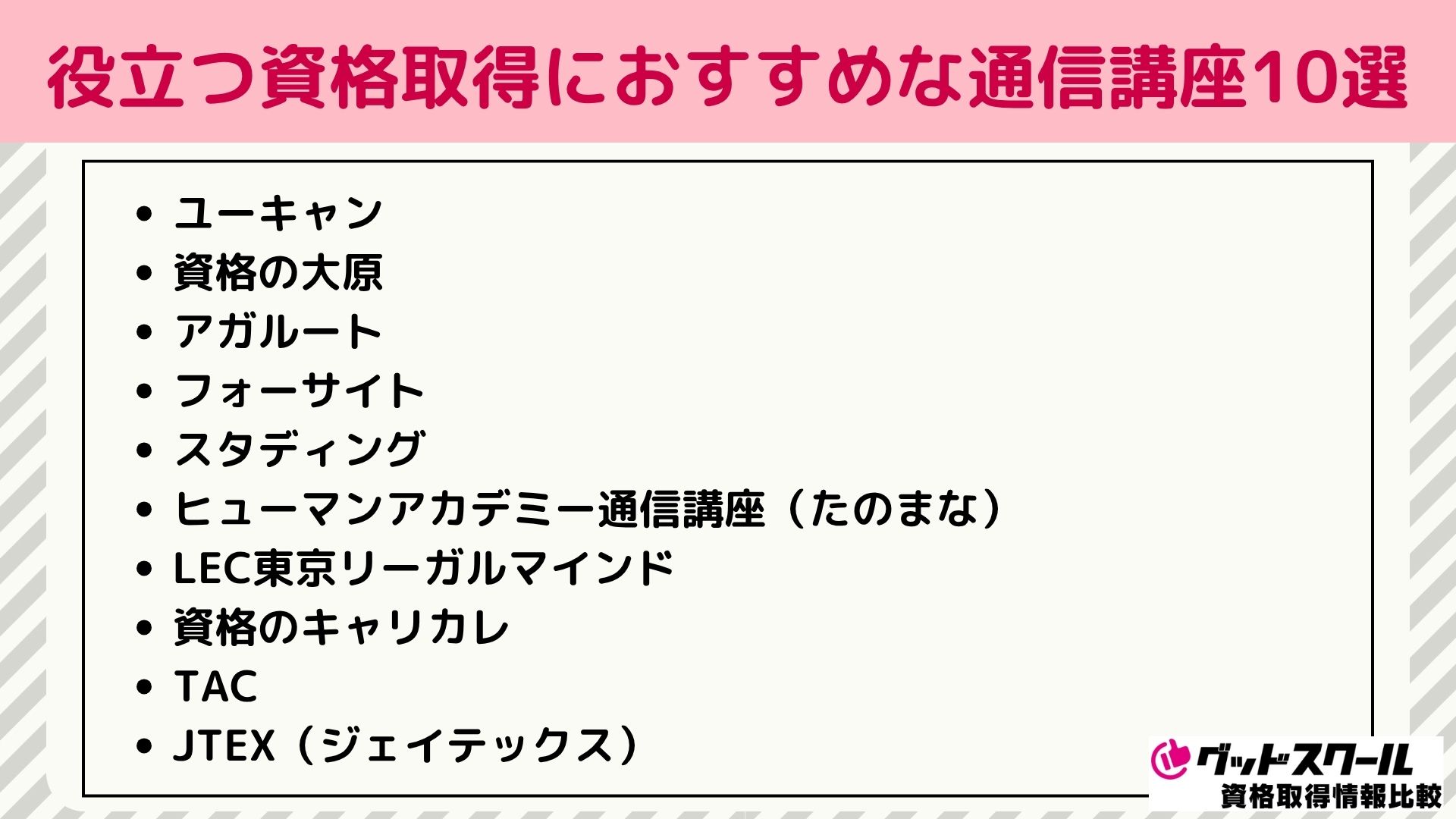

役立つ資格取得におすすめの通信講座10選

| 役立つ資格取得におすすめな通信講座10選 |

ここまでは役に立つ資格についてご紹介してきましたが、ここからは、資格取得におすすめな通信講座についてご紹介していきます。

通信講座といえば馴染み深いユーキャンや、難関資格対策の資格の大原などがあります。

取得したい資格や受講の目的に合わせて会社、講座を選びましょう。

ユーキャン

ユーキャンは、150種類以上の資格講座を開講している通信スクールです。

有名芸能人を使ったCMも放送されており、業界NO.1の知名度を誇ります。

ユーキャンの3つの特徴

- わかりやすいテキスト

- 手厚いサポート

- 相場通りの受講料

オリコンの顧客満足度調査や日本マーケティングリサーチ機構などの調査で、高い顧客満足度を獲得しており、信頼して受講できる資格講座です。

知名度も高く、受講料は相場通りの価格で、どの講座も安心して受講できます。

→ユーキャンの口コミの記事はこちら

資格の大原

資格の大原は通学型の予備校として有名ですが、近年はオンライン講座の提供も開始しています。

資格の大原3つの特徴

- 経験豊富な講師陣

- 合格のためのノウハウが詰まったテキスト

- 充実したサポート制度

資格スクールとして50年以上の実績があり、長年の経験を活かした質の高いカリキュラムによって多くの合格者を輩出しています。

公認会計士・税理士・行政書士など士業に強いスクールとして有名です。

「2020年度税理士に官報合格したした648名のうち373名は大原生だった」というデータもあり、税理士、その他の士業を目指す方におすすめのスクールです。

→資格の大原の評判の記事はこちら

アガルートアカデミー

アガルートは、2015年に開校した比較的新しい通信制予備校で、オンライン講座を中心とした資格講座を提供しています。

アガルートアカデミー3つの特徴

- 最小限に絞った講義体系

- 合格に必要な情報が詰まったテキスト

- 使いやすいデジタルコンテンツ

比較的受講料は安めですが、各講座とも高い合格率を誇っており、コスパが良い通信スクールといえるでしょう。

合格に必要な知識だけに絞ったカリキュラムなので、最短最速で合格したいという方にピッタリです。

→アガルートの評判・口コミはこちら

フォーサイト

フォーサイトは、2002年に通信講座を開講した比較的新しい通信スクールで、現在は宅建士や社労士を中心に20講座を開講しています。

新しいスクールではありますが、宅建士は82.0%、社労士は29.4%、行政書士は38.0%と驚異的な合格率を叩き出しているという実績があります。

フォーサイト3つの特徴

- 合格率が高い

- フルカラーテキストやeラーニングなど教材が充実

- 受講料が比較的安い

→フォーサイトの口コミの記事はこちら

スタディング

スタディングは、動画講座を中心としている最新の通信スクールです。

テキストもデジタルなので、スマホ1つあれば、いつでもどこでも学習できます。

手頃な価格と最新の受講スタイルが受け、受講者数をどんどん伸ばしているスクールです。

スタディング3つの特徴

- テキストも講義もテストもスマホで完結

- 合格に特化した講座作り

- 業界最安値

紙のテキストは別売りになりますが、他の通信講座と比較しても費用が安いため、難関資格にチャレンジしたいという方の強い味方になってくれるでしょう。

→スタディングの評判はこちら

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座)

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)は、ビジネス系だけでなく、趣味や実用的な資格講座を250講座以上も開講している会社です。

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)の3つの特徴

- 就職・転職サポートが充実している

- 質問回数は制限なし

- 講師に直接質問できるオンラインセミナーがある

通信講座だけでなく、人材事業も行っているため求人情報も豊富で、資格取得から就職まで一貫してサポートしてくれます。

ぬり絵カラーセラピストやクリスタルデコレーション講座など、あまり聞き慣れない講座もあるので、これから趣味を見つけたい、得意なことを活かしたいという方は、HPをチェックしてみてください。

→ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)公式サイトはこちら

LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドは、法律系・ビジネス系・不動産系の資格に強い予備校で、一部の講座はオンラインで受講できます。

特に、宅建士講座受講者の合格率は71.3%、行政書士講座は53.8%と、高い実績を出しているスクールです。

LEC東京リーガルマインド3つの特徴

- 合格者全額キャッシュバック制度がある

- WEB形式とDVDが選べる

- 自習室が使える

LECは通信講座の受講生でも自習室を使用できるため、家では集中できないから自習室で勉強したいという方におすすめです。

→LECの評判はこちら

資格のキャリカレ

資格のキャリカレは、医療系・美容系・語学系など女性や主婦向けの講座を開講している通信スクールです。

資格のキャリカレ3つの特徴

- 最長700日間の無料サポート

- 対象の資格・検定試験に合格すれば、2講座目が無料

- HP作成など開業支援サービスあり

資格を取っても仕事に繋げられなければ意味がないですよね。

キャリカレは、キャリアコーディネーターとの面談や開業時のHP作成など、資格を取った後のサポートも充実しているので安心です。

→キャリカレの口コミはこちら

資格の学校TAC

資格の学校TACは、会計系・法律系・金融系など幅広い資格講座を提供するスクールです。

通学がメインですが、一部は通信講座として開講しており、自宅でも学習できます。

資格の学校TAC3つの特徴

- 圧倒的な受講生数

- 40年間の経験が詰まった合格メソッド

- 質問メールや学習進捗など充実したサポート

TACの講座は、通学・通信合わせて年間20万人以上もの方に選ばれており、税理士講座は累計3,000人以上、公認会計士講座は累計9,000人以上の合格者を輩出しています。

通信講座であれば、40年間の経験が詰まったTACオリジナルの合格カリキュラムを通学よりも安い費用で受講できるので、「実績のある講座を受講したい」「費用を安く抑えたい」という方におすすめです。

JTEX(ジェイテックス)

JTEXは、電験三種や電気工事士など、技能・技術系に特化した職業訓練法人です。

JTEXの3つの特徴

- 累計40,000社が利用しており、企業からの信頼が厚い

- 技能・技術系の資格講座が200以上あり、種類が豊富

- 東京都知事認可法人なので安心

JTEXは複数の国内大手メーカーが主導して作られた東京都知事認可法人なので、「一生使える技術を身につけたい」「手に職をつけたい」という方におすすめです。

【ユーキャン】で取ってよかった資格

(引用元:ユーキャン公式HP)

資格通信講座大手のユーキャンのホームページには、1年に2回上期下期で人気ランキングトップ30が掲載されています。

以下は、2025年の人気講座ランキングTOP30をまとめました。

ユーキャンで取ってよかった資格を知りたい方は以下のランキングを参考にしてみてください。

| 順位 | 資格名 |

|---|---|

| 1位 | 実用ボールペン字 |

| 2位 | 医療事務 |

| 3位 | 宅建士 |

| 4位 | ファイナンシャルプランナー(FP) |

| 5位 | 簿記3級 |

| 6位 | 調剤薬局事務 |

| 7位 | 登録販売者 |

| 8位 | 行政書士 |

| 9位 | 子ども発達障がい支援アドバイザー |

| 10位 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) |

| 11位 | 心理カウンセリング |

| 12位 | 保育士 |

| 13位 | ケアマネジャー |

| 14位 | はじめての韓国語 |

| 15位 | 社会保険労務士(社労士) |

| 16位 | リンパケア |

| 17位 | ITパスポート |

| 18位 | 食生活アドバイザー |

| 19位 | 整理収納アドバイザー |

| 20位 | 子ども発達障がい支援実務士 |

| 21位 | 第二種電気工事士 |

| 22位 | ネイリスト |

| 23位 | 介護事務 |

| 24位 | 認知症介助士 |

| 25位 | スポーツ栄養プランナー |

| 26位 | 薬膳コーディネーター |

| 27位 | アンガーマネジメント |

| 28位 | 子育て心理アドバイザー |

| 29位 | インテリアコーディネーター |

| 30位 | 調理師 |

(引用元:ユーキャン公式HP)

ユーキャンには実にたくさんの資格講座があり、上位30の資格もそのほんの一部です。

30の資格のうち、国家資格は9つで他は全て民間資格でした。

TOP5の資格について、講座の詳細を紹介します。

6位以下の資格について興味のある方は、ユーキャン公式サイトでご確認ください。

ユーキャンで取ってよかった資格は以下の記事でも解説をしています。

→ユーキャンで取ってよかった資格の記事はこちら

医療事務講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 受講料 | 一括払い:44,000円(税込)

分割払い:2,960円×15回 総計44,400円(税込) |

| 受講期間 | 標準学習期間:4ヶ月

(最長8ヶ月) |

| 取れる資格 | 医療事務認定実務者(R)

(認定団体:全国医療福祉教育協会) |

| 添削課題 | 計3回 |

| 教育訓練給付金制度 | 対象 |

医療事務は、ユーキャンの人気講座として長い間1位を独占する資格です。

病院やクリニックなどのレセプト作業・受付業務を行うスキルを証明できる資格で、働く時間や場所も選びやすく、デスクワークが中心であることから、特に女性に人気があります。

資格がなくてもできる仕事ですが、スキルの証明として就職・転職時に履歴書に書いてアピールできます。

通信講座のメリットを活かし、全て在宅で試験まで受けられるシステムや、学費の20%が給付される教育訓練給付金制度の利用もでき、わずか4ヶ月で資格取得が可能である点からも、人気の講座です。

毎月実施している試験は、テキストを見ながら在宅受験も可能なので、たった4ヶ月でも無理なく合格が目指せます。

履歴書の書き方や面接のアドバイスについての「就職ガイド」や、大手派遣会社への登録の案内もあり、合格後の就職活動サポートが充実している点も、人気の理由です。

医療事務の資格取得を検討している方は、一度ユーキャンのサイトをぜひご確認ください。

子ども発達支援アドバイザー講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 受講料 | 一括払い:27,000円(税込)

分割払い:2,770円×10回(税込) |

| 受講期間 | 標準学習期間:3ヶ月

(最長6ヶ月) |

| 取れる資格 | 子ども発達障がい支援アドバイザー

(認定団体:発達凸凹アカデミー) |

| 添削課題 | 計3回 |

| 教育訓練給付金制度 | なし |

子どもの特性を理解し、成長に合わせた適切な支援が行えるようになる資格です。

発達障がいや、グレーゾーンの子どもと親たちの心に寄り添い、支援する手段を学べるので、仕事や家庭などで子どもと関わる機会の多い方には、学習した内容が実践的に役立つでしょう。

受講期間内に添削課題の提出と、在宅での試験をクリアすれば資格が認定されます。

子どもの発達や育成に興味のある方は、子ども発達障がい支援アドバイザーの講座の詳しい内容をぜひご確認ください。

マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 受講料 | 一括払い:44,000円(税込)

分割払い:3,190円×14回 総計44,660円(税込) |

| 受講期間 | 標準学習期間:4ヶ月

(最長8ヶ月) |

| 取れる資格 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) |

| 添削課題 | なし |

| 教育訓練給付金制度 | なし |

幅広い業種に対応できる、マイクロソフト社公認の世界基準のパソコン資格です。

WordやExcelを初めて扱うという方から、パソコン経験者まで、レベルに合わせて豊富な18コースから選んで受講できます。

質問サポートやWeb学習も充実しており、最短で1ヶ月でも合格を目指せます。

MOS取得に向けた勉強方法をお探しの方は、ユーキャンの公式サイトで講座の詳細をぜひチェックしてみてください。

調剤薬局事務講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 受講料 | 一括払い:34,000円(税込)

分割払い:3,140円×11回 総計34,540円(税込) |

| 受講期間 | 標準学習期間:3ヶ月

(最長6ヶ月) |

| 取れる資格 | 調剤薬局事務検定

(認定団体:日本医療事務協会) |

| 添削課題 | 計3回 |

| 教育訓練給付金制度 | 対象 |

10年間で合格者が55,000人を突破した人気講座です。

調剤薬局の受付や、レセプト作成を行うスキルが身につきます。

覚えることも多い講座ですが、試験はテキストを見ながら在宅受験が可能なため、暗記が苦手な方でも取りやすい資格といえます。

初心者でも、最短3ヶ月で無理なく資格取得を目指せる資格です。

働き方や勤務地も豊富なため、「家事や育児と両立したい」といった、特にライフワークバランスを重視する女性に人気があります。

「働き方を考えている」「転職したい」など、資格取得に興味のある方は、ぜひユーキャン公式サイトで調剤薬局事務の仕事内容などを、講座の詳細にてご確認ください。

ファイナンシャル・プランナー(FP)講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 受講料 | 一括払い:59,000円(税込)

分割払い:4,970円×12回 総計59,640円(税込) |

| 受講期間 | 標準学習期間:6ヶ月

(最長12ヶ月) |

| 取れる資格 | 2級FP技能検定(国家資格) |

| 添削課題 | 計8回 |

| 教育訓練給付金制度 | 対象 |

ファイナンシャル・プランナーは、税金や保険、年金などお金に関わる広い知識を身につけられる資格で、仕事にもプライベートにも役立つスキルが身につきます。

通常は、2級FP技能検定の受験には2年以上の実務経験や、3級資格の取得が必要です。

しかし、ユーキャンのファイナンシャル・プランナー講座は、日本FP協会の認定講座であるため、指定課題の提出と講座の修了で、受験資格が取得できます。

わかりやすいテキストや、質問制度、課題添削といったサポートで、これまでに多くの初学者を合格へと導いています。

ユーキャンのファイナンシャル・プランナー(FP)講座に興味のある方は、公式サイトでチェックしてみてください。

その他のユーキャン資格ランキング

国家資格というと難易度が高く、独学での取得は困難な印象もありますが、長年の通信講座でのノウハウを持つユーキャンの講座であれば、効率よく合格を目指せる教材を取り揃えているので、初心者でも基礎から学びやすいといえます。

また、趣味や実生活に活かせるような、国家資格に比べると難易度か低めの民間資格も、ユーキャンでは豊富に取り扱っています。

コロナ禍以降で、家で過ごす時間が長くなったり、働き方を見直す方が増え、近年では通信講座を利用する方が増加しました。

さまざまな通信教育企業が設立され、eラーニングに特化したスタディングやフォーミー、国家資格や難関資格も豊富に開講しているアガルートやクレアールといった講座も人気があります。

その中でもユーキャンは、民間資格も豊富に取り扱っている分、世代やニーズともに幅広い層に支持されています。

(引用元:ユーキャン公式HP)

通信講座の企業としての認知度は、日本国内で最も有名な講座の一つであり、通信講座の先駆けともいえるユーキャンであれば、不信感なく学習もはじめられるでしょう。

ユーキャンのHPには、「武器になる資格TOP10」や、「就職で有利に役立つランキング」「社会人におすすめ資格ランキング」など、色々な視点で資格のランキングが掲載されているので、興味のある方は、公式サイトをご覧ください。

おすすめの資格・役に立つ資格に関するよくある質問

おすすめの資格に関連するよくある質問と、マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本やこれからの時代に役立つ資格など、よく検索される資格に関しての情報も紹介します。

マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本ってなに?

一生食いっぱぐれない資格を検索してみると「マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本」という記事のタイトルを目にした方も多いのではないでしょうか。