弁護士を目指したいけれど、勉強時間がわからない方は多いのではないでしょうか。

「初心者が今から勉強を始めても間に合う?」「社会人でも弁護士になれる?」と疑問に抱く方もいるでしょう。

結論をいうと、初心者や社会人でも勉強時間を確保し、効率的に勉強をこなせば弁護士を目指せます。

また、2023年からは法科大学院在学中でも司法試験を受験可能になったり、予備試験の口述試験日程が例年より2ヶ月後倒しになったりと変更点もあるので、最新の情報についても把握しておきましょう。

この記事では、弁護士になるための勉強時間や、具体的な勉強方法、注意点などについて紹介します。

「弁護士を本気で目指したい!」という方は、2024年に602名の合格者を誇るアガルートの司法試験・予備試験対策講座がおすすめです。

| 会社・講座名 | 料金(税込) |

| アガルート 予備試験最短合格 カリキュラム |

予備試験最短合格カリキュラム・フル

2027・2028年合格目標:1,298,000円(税込) 2026・2027年合格目標:998,800円(税込) |

| 資格スクエア 合格フルパッケージ |

合格フルパッケージ:796,950円(税込) 合格フルパッケージ(製本テキストなし):752,950円(税込) |

| スタディング 予備試験合格コース (総合) |

予備試験合格コース(基礎)[2026年試験対応]:89,100円(税込)

予備試験合格コース(総合)[2026年試験対応]:148,000円(税込) |

| LEC 2年合格コース |

706,300円(税込) |

| 伊藤塾 司法試験入門講座 2年合格コース本科生 |

1,459,000円(税込) |

なお、当サイトのおすすめはアガルートの司法試験・予備試験対策講座です。

講座の詳細はアガルート公式HPにてご確認ください。

司法試験の予備校・通信講座や司法試験 予備試験の勉強時間の記事もあわせてご覧ください。

弁護士になる方法は2種類ある

| 司法試験の受験資格 | メリット | デメリット |

| 法科大学院修了

(2023年からは在学中も受験可能) |

確実に司法試験を受験できる |

|

| 予備試験合格 | 誰でも司法試験を目指せる | 予備試験に合格しなければ司法試験が受験できない |

「弁護士になるには司法試験に合格しなければならない」のは、ほとんどの方がご存じでしょう。

法科大学院を修了、または予備試験に合格すると、5年間で最大5回の司法試験を受験できます。

2023年からは、法科大学院在学中(修了見込の段階)に司法試験が受験可能になります。法科大学院のデメリットである、『修了するまでの時間的制約』の解決を図ったとみることができます。

※所定の単位を取得し、1年以内に修了見込みがあるなどの条件はあります。

(引用元:LEC公式HP)

法科大学院ルートで司法試験を受験する際、今までは修了後でなければ受験資格を得られませんでした。

しかし、2023年からは法科大学院在学中でも、所定の単位を取得するなどの条件を満たしていれば司法試験を受験できます。

一方で、司法試験が5回とも不合格だった場合、また法科大学院に通ったり、予備試験に合格して受験資格を得る必要があります。

さらに司法試験に合格すると、1年間の司法修習を経て最終試験に合格して初めて、弁護士の資格を与えられます。

弁護士になるには司法試験の合格と1年の司法修習が必須

| 期間 | 1年 |

| 修習内容 |

|

| 立場 | 国家公務員に準じた身分 |

| 待遇 |

|

(参照元:裁判所HP)

司法試験合格者は、1年間の司法修習を受け、2回の修了試験に合格してから、晴れて弁護士になれます。

司法修習では,実務的な技法や法曹倫理を効果的に学ばせるために,先輩の法曹による個別的な指導と監督の下,司法修習生が実際の事件の取扱いを体験的に学ぶ実務修習を重視しています。

(引用元:裁判所HP)

司法修習では先輩法曹の下で実技訓練を行ったり、司法研究所での集合研修を行ったりして、より実践的なノウハウを学びます。

また、司法修習生は国家公務員ではないものの、それに準ずる身分だと位置付けています。

司法修習中は月額135,000円が支給され、司法修習が理由で転居する場合は月額35,000円の家賃補助もあります。

法科大学院を修了して司法試験を受験する

| メリット | デメリット | |

| 法科大学院修了

+司法試験 |

確実に司法試験を受験できる |

|

司法試験の受験資格を得る方法の1つとして、法科大学院への入学が挙げられます。

法科大学院はもともと、法曹(弁護士・裁判官・検察官)の育成に特化した教育機関であり、大学の法学部出身者が受講する「既修者コース」もあります。

法科大学院のメリットは、確実に司法試験を受験できる点です。

| 令和5年度合格者数 | |

| 全体 | 1,781人 |

| 法科大学院卒業生 | 817人 |

(法務省HPを参照し当サイトにて作成)

令和5年度の司法試験合格者は1,781人でした。

また、法科大学院の司法試験合格者を合計すると817人です。

法科大学院は全国で40校以上あるのを考慮すると、司法試験合格者の半数以上が、法科大学院の修了者だと分かります。

つまり、法科大学院を修了する頃には、司法試験に合格できる程の実力が身についています。

一方で法科大学院のほとんどが日中開講であり、社会人や大学生など日中を勉強に充てられない方には通うことが難しいというデメリットがあります。

2025年時点では、以下の3校が夜間に開講しています。

| 夜間開講している法科大学院 |

|

(参照元:スタディサプリ公式HP・アガルート公式HP)

夜間開講の法科大学院は関東圏が多く、通学圏内に住んでいない社会人にとっては通学が難しいでしょう。

「法科大学院に通うのが難しい」という方には、予備試験に合格して司法試験の受験資格を得る方法を考える方が良いでしょう。

予備試験に合格して司法試験を受験する

| メリット | デメリット | |

| 予備試験合格

+司法試験 |

|

予備試験に合格しなければ司法試験を受験できない |

司法試験を受験するもう一つの方法に、予備試験の合格が挙げられます。

予備試験は,法科大学院を経由しない者にも法曹資格を取得する途を開くために設けられるもので,これに合格した者は,法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができます(受験回数制限も同様に適用されます。)。予備試験には受験資格の制限等はありません。

(引用元:法務省HP)

そもそも予備試験は、弁護士・裁判官・検察官のような法曹資格において、受験生の間口を広げるために設けられました。

そのため、予備試験には受験資格がありません。

予備試験に合格して司法試験を受験する方法であれば、社会人や学生でも自身のペースで勉強し、受験に臨めます。

弁護士の平均年収

晴れて弁護士になれた場合、年収の相場はどれくらいなのでしょうか。

確定申告書に基づく事業(営業等)収入と給与収入の合計の平均値・中央値については、2020 年調査 では0との回答者を含む場合にはそれぞれ 2,558 万円・1,437 万円、0との回答者を除いた場合にはそ れぞれ 2,606.2 万円・1,500 万円であった。

(引用元:日本弁護士連合会HP)

日本弁護士が2020年に実施した「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査」によると、収入0の回答を除いた場合、弁護士の年収の中央値は1,437万円です。

1年を通じて勤務した給与所得者については、次のとおりである。

- (1) 給与所得者数は、5,270万人(対前年比0.5%増、25万人の増加)で、その平均給与は443万円(同2.4%増、102千円の増加)となっている。

(引用元:国税庁HP)

なお、国税庁のHPによると、日本人の平均給与は約443万円です。

多くの弁護士が1,000万円以上の収入を得ていると考えると、弁護士になれれば日本人の平均年収の2倍以上を稼げる確率が高いといえます。

弁護士の合格率や難易度は?

| 令和6年度 | 受験者 | 最終合格者 | 合格率 |

| 予備試験 | 12,569人 | 449人 | 3.57% |

| 司法試験 | 3779人 | 1592人 | 42.13% |

(法務省HPを参照に当サイトにて作成)

弁護士の合格率や難易度は、予備試験や司法試験の合格率で判断できます。

令和6年度の合格率をみると、予備試験は3.57%、司法試験は42.13%でした。

次に、予備試験と司法試験の合格率を、科目別にみてみましょう。

予備試験の合格率

| 受験年度 | 短答式試験

合格率 |

論文試験

合格率 |

口述試験

合格率 |

最終

合格率 |

| 令和6年度 | 21.9% | 17.5% | 97.4% | 3.6% |

| 令和5年度 | 20.1% | 19.0% | 98.4% | 3.6% |

| 令和4年度 | 21.7% | 17.8% | 98.1% | 3.6% |

| 令和3年度 | 23.2% | 18.2% | 98.1% | 4.0% |

| 令和2年度 | 23.8% | 19.0% | 95.7% | 4.2% |

| 令和元年度 | 22.9% | 19.1% | 96.4% | 4.0% |

(法務省HPを参照に当サイトにて作成)

予備試験には短答式・論文・口述の順に3種類の試験が実施され、それぞれの合格者のみが次の試験に進めます。

| 短答式試験 | 論文試験 | 口述試験 | |

| 受験者 | 12,569人 | 2,647人 | 461人 |

| 合格者 | 2,747人 | 462人 | 449人 |

(参照元:法務省HP)

令和6年度でみると、12,569人が受験した短答式試験では2,647人が合格しています。

その内、2,647人が論文試験を受験し、合格者は462人でした。

また、口述試験では例年で95%以上が合格していることを考慮すると、予備試験ルートから弁護士になるには短答式試験と論文試験の勉強をマスターするのが重要です。

司法試験の合格率

| 受験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年度 | 3,779人 | 1,592人 | 42.13% |

| 令和5年度 | 3,928人 | 1,781人 | 45.34% |

| 令和4年度 | 3,082人 | 1,403人 | 45.5% |

| 令和3年度 | 3,424人 | 1,421人 | 41.5% |

| 令和2年度 | 3,703人 | 1,450人 | 39.2% |

| 令和元年度 | 4,466人 | 1,502人 | 33.6% |

(法務省HPを参照に当サイトにて作成)

司法試験の合格率は、例年で30〜40%代を推移しています。

予備試験の合格率が4%前後であるので、「弁護士の合格率を左右するのは予備試験なのでは?」と思う人もいるでしょう。

しかし、予備試験には受験資格がないため、勉強が不十分でも受験する人は多くいます。

予備試験でふるいにかけられるからこそ、司法試験の合格率は必然と高くなります。

弁護士の合格率

| 司法試験合格者(令和5年) | 1,781人 |

| 司法修習二回試験(令和5年) | 合格1,830 人 ・不合格0人 |

| 弁護士の新規登録者数(令和5年) | 996人 |

(法務省HP・弁護士白書を参照に当サイトにて作成)

司法試験に合格すると、1年間の司法修習を受けた後で司法修習生考試に合格して、初めて弁護士登録ができます。

上の表によると、令和5年の司法試験合格者のほとんどが1年の司法修習を受けています。(※令和5年の「1,830人」には、令和4年だけでなく令和3年以前に合格した人も含まれています。)

司法試験は法曹(弁護士・検察官・裁判官)になるための試験であり、司法試験の合格者が全て弁護士を目指している訳ではありません。

その点を考慮すると、弁護士を目指して司法試験に合格した人のほとんどは、弁護士登録しています。

二回試験は、法曹として認められるための最後の関門です。司法試験に合格後、司法研修所で1年間法律実務を学んだ司法修習生に対し、5日間のスケジュールで実施されます。正式名称は「司法修習生考試」ですが、司法試験につづき二回目に行われる能力判定という意味から、二回試験と呼ばれます。

(引用元:スタディング公式HP)

司法修習生考試は、司法試験に続いて2回目に実施される試験であることから「二回試験」とも呼ばれています。

| 採用年度 | 司法修習生採用者数 | 公試不合格者数 |

| 令和3年度 | 1,328人 | 6人 |

| 令和4年度 | 1,393人 | 6人 |

| 令和5年度 | 1,830人 | 0人 |

(参照元:法務省HP)

二回試験ではほとんどの司法修習生が合格しますが、毎年10人程度の不合格者も出ています。

司法試験の合格は生涯有効であるものの、二回試験の合格までは油断せず、必死に勉強する必要があります。

弁護士になるための勉強内容と勉強方法を調査

| 試験 | 試験内容 | 備考 |

| 予備試験 |

|

2022年より短答式の一般教養試験が選択制に変更 |

| 司法試験 |

|

口述試験は2006年より廃止 |

弁護士になるには、どのような勉強をすべきなのでしょうか。

予備試験では短答式・論文・口述と3種類の試験があり、司法試験では短答式・論文の2種類のみです。

ここでは、弁護士になるために勉強すべき内容について、変更点も併せてみていきましょう。

予備試験の勉強内容

| 試験 | 試験内容 |

| 短答式 | 憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・一般教養科目 |

| 論文 | 法律基本科目・倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際関係法(公法系)・国際関係法(私法系)のうち受験者のあらかじめ選択する一科目と法律実務基礎科目 |

| 口述 | 法律実務基礎科目について法的な推論・分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定をする |

(参照元:法務省HP)

法科大学院に通わず司法試験を受験するには、予備試験に合格しなければなりません。

予備試験では短答式・論文・口述の3種類の試験が実施されます。

短答式試験はマークシート方式で、法律や一般教養について問われます。

令和4年度の試験より、短答式の一般教養試験が選択制に変更されました。

| 試験 | おすすめ勉強方法 |

| 短答式 | 知識のインプットよりも演習でアウトプットが大事 |

| 論文 | 早めに着手し、知識と書き方を並行して学ぶ |

| 口述 | 場慣れ対策の模試を受ける |

(各通信講座HPを参照し当サイトにて作成)

選択肢がある分、論文や口述よりも対策しやすいと思う人もいるでしょう。

しかし、予備試験の短答式試験の合格率が20%前後であることを考慮すると、難易度が高い試験だと分かります。

次に、各通信講座がおすすめする短答式試験の勉強法をまとめました。

| 通信講座 | 短答式試験の勉強法 |

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| 伊藤塾 |

|

(各通信講座HPを参照し当サイトにて作成)

通信講座各社の勉強法に共通するのが、知識のインプットよりも、過去問を解くアウトプットが重要という点です。

(引用元:アガルート公式HP)

通信講座各社でも、アウトプットに特化した講座を設けています。

短答式試験は法律基本7科目に一般教養と範囲が広く、一通り覚えてから演習に臨む方もいるでしょう。

しかし、少し覚えたらひたすら問題を解いて知識を定着させる方が、効率よく勉強できます。

| 通信講座 | 論文試験の勉強法 |

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| 伊藤塾 |

|

(各通信講座HPを参照し当サイトにて作成)

論文試験も、知識をインプットするより過去問を解いてアウトプットする方が重要です。

各社の主張をまとめると、法律の基礎を覚えるタイミングで論文の書き方も学び、実際に答案を作成するのが、論文試験のおすすめ勉強法です。

短答式試験の合格率は約20%ですが、その後に実施される論文試験で、合格者はさらに20%程に絞られます。

つまり、1,000人が予備試験を受験すると、短答式で200人が合格し、さらに論文試験で40人にまで絞られる計算です。

論文試験を突破するには、早めに対策し、かつ苦手分野を作らないことが得策です。

| 通信講座 | 口述試験の勉強法 |

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| 伊藤塾 |

|

(各通信講座HPを参照し当サイトにて作成)

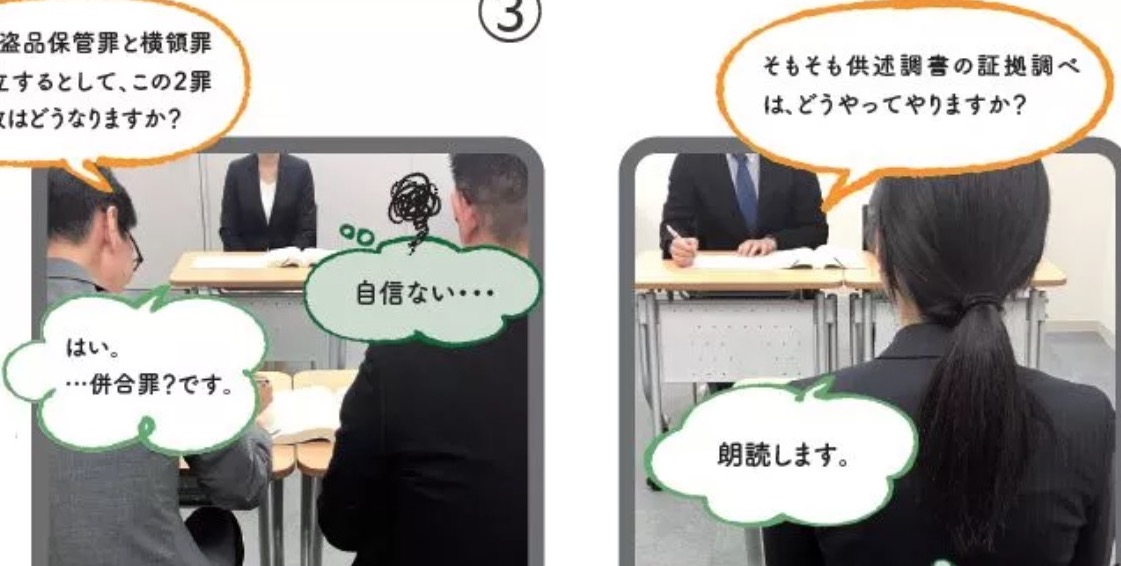

予備試験の最終日程に実施される口述試験は、論文試験合格者のほとんどが合格する試験です。

(引用元:伊藤塾公式HP)

口述試験は試験官の質問に対して、素早く答えなければなりません。

そのため、試験の場に慣れず緊張することは口述試験の大敵です。

また、「口述試験は落ちないだろう」という慢心で勉強をおろそかにする受験者もいるでしょう。

通信講座各社は、口述試験に確実に合格するために、場慣れ対策の模試を受験することと、気を緩めず勉強を継続することをおすすめしています。

司法試験の勉強内容

| 予備試験合格者の司法試験受験状況 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2020年 | 423人 | 378人 | 89.4% |

| 2021年 | 400人 | 374人 | 93.5% |

| 2022年 | 405人 | 395人 | 97.5% |

| 2023年 | 353人 | 327人 | 92.6% |

| 2024年 | 475人 | 441人 | 92.8% |

(参照元:日本弁護士連合会HP)

司法試験の勉強内容は、予備試験合格者であれば、論文の過去問を重点的にするのが得策です。

予備試験合格者の司法試験合格率は、令和6年度で92.8%です。

つまり、予備試験合格者には、司法試験に合格するだけの十分な実力が備わっています。

司法試験は短答式試験と論文試験の2種類で、試験内容も類似しています。

1点異なるのが、論文試験の試験時間です。

予備試験は1科目70分に対し、司法試験は120分と約1.7倍のボリュームがあります。

時間配分や出題傾向に慣れるためにも、論文試験の過去問対策に重点をおきつつ、短答式試験の復習を行いましょう。

弁護士になるための勉強時間

| 弁護士になるための勉強時間 | 必要な勉強時間 |

| 法科大学院+司法試験+司法修習 | 5,000時間〜(3年〜) |

| 予備試験+司法試験+司法修習 | 7,000時間〜(4年〜) |

(参照元:法務省HP・アガルート公式HP)

弁護士になるための勉強時間を法務省HP、アガルート公式HPで調査したところ、法科大学院ルートが5,000時間以上、予備試験ルートが7,000時間以上が目安です。

また、目安の勉強時間の内訳は、以下の通りです。

| 弁護士になるための勉強時間の内訳 |

|

(参照元:文部科学省HP・アガルート公式HP)

弁護士になるために必要な勉強時間は、司法試験の受験ルートや、法律知識の有無によっても変わってきます。

ここでは、「法科大学院ルートで司法試験」「予備試験ルートで司法試験」に分けて、勉強時間がどれくらい必要なのか紹介します。

また、弁護士になるための1日あたりの勉強時間は以下の記事でも解説をしています。

→司法試験 予備試験 勉強時間の記事はこちら

法科大学院ルート+司法試験で弁護士を目指す場合

- 標準修業年限は3年とする。

- 課程の修了要件は,3年以上の在学,93単位以上の修得。

- 法学既修者:法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者

- 入学前の既修得単位認定及び単位互換等については,合計30単位まで認める。

(引用元:文部科学省HP)

文部科学省HPによると、法科大学院の修了要件は未修者コースで93単位以上の習得が条件です。

大学設置基準においては,1単位の講義の授業時間について,15時間から30時間までの 範囲で大学が定めることとされている。

(引用元:法務省HP)

また、法務省によると1単位に必要な授業時間は大学によって異なりますが、15〜30時間としています。

つまり、法科大学院の未修者コースを修了するには1,395〜2,790時間が必要です。

さらに法科大学院には、試験に合格しないと入学できません。

法科大学院に入学するための勉強時間も加えると、法科大学院ルートで司法試験に合格するには、最低でも3,000時間以上はかかるでしょう。

法科大学院ルートで司法試験に合格した後は、1年の司法修習を経て弁護士登録ができます。

司法修習は基本的に9〜17時までなので、1年間で約2,000時間が必要です。

最終的に、法科大学院ルートで弁護士を目指すには、約5,000時間以上は必要です。

予備試験ルート+司法試験で弁護士を目指す場合

| 通信講座 | 予備試験の勉強時間の目安 |

| 伊藤塾 | 2,000〜5,000時間 |

| アガルート | 3,000〜8,000時間 |

| スタディング | 3,000〜8,000時間 |

(各社公式HPを参照し当サイトにて作成)

通信講座各社によると、予備試験の合格までに必要な勉強時間は、初心者であれば3,000〜8,000時間が必要とされています。

法科大学院の履修時間と比較すると、予備試験ルートの方が勉強時間は多い傾向にあります。

予備試験合格から司法試験合格までの勉強時間は2000時間以下

(引用元:アガルート公式HP)

さらに司法試験対策に約2,000時間、1年間の司法修習で約2,000時間がかかります。

最終的に、予備試験ルートで弁護士を目指すには、約7,000時間以上が必要です。

法科大学院は何年で卒業?30歳からでも入れる?

| 法科大学院の特徴 |

|

法科大学院は、既修者コース(2年)と未修者コース(3年)の2コースに分かれています。

既修者コースに入学するには「法律科目試験」により、法律の知識が試されます。

大学の法学部卒の方以外にも、例えば予備試験の受験経験がある方など、法律について学習経験がある方であれば、法律既修者コース(2年)へ進めます。

一方、未修者コースは法律の知識ゼロの方でも入学できる上、例えば大学の法学部卒の方でも基礎から学びたい時は未修者コース(3年)に入学できます。

法科大学院は30歳からでも入れる

| コース | 中央大学

(2024年度) |

早稲田大学

(2024年度) |

慶應義塾大学

(2024年度) |

| 既修者コース

(2年) |

23.9歳 | 23.1歳

(21〜59歳) |

23.78歳 |

| 未修者コース

(3年) |

27.9歳 | 26.3歳

(17〜51歳) |

24.83歳 |

(各法科大学院HPを参照に当サイトにて作成)

法科大学院の平均年齢を調べると、コースを問わず20代が多いと分かります。

しかし、50代で法科大学院に入学した方もいます。

法科大学院には受験に年齢制限を設けていないため、30代でも問題なく入学できます。

吉村哲夫さん(69歳)は、2014年に同年最高齢の65歳で司法試験に合格。現在は故郷である福岡市内の事務所で働く「新人弁護士」だ。

退職後の11年に京都大学法科大学院(ロースクール)に合格。入学後は、量・質ともに想像以上の勉強量に追われながら、14年に司法試験を突破した。

(引用元:プレジデントオンライン)

65歳で司法試験に合格した方も、法科大学院経由で司法試験に合格しました。

夜間開講は少ない

法科大学院のほとんどが日中開講であり、社会人や大学生など日中を勉強に充てられない方には夜間開講の法科大学院に通う必要があります。

2025年時点では、以下の3校が夜間に開講しています。

| 夜間開講している法科大学院 |

|

(参照元:スタディサプリ公式HP・アガルート 公式HP)

例えば福岡大学法科大学院の夜間コースであれば、平日18:30〜21:40の2限を使って履修します。

おおよそのイメージですが、長期在学履修では、標準修業年限3年間のカリキュラム(以下、「3年コース」と記載します。)の1年次内容を1・2年目で学び、3年コースの2年次内容を夜間コースでは3・4年目で学び、3年コースの3年次内容を5年目で学ぶことになります。

(引用元:福岡大学法科大学院HP)

夜間コースは履修時間が少ない分、例えば日中コースであれば3年で履修する内容を約5年かけて履修します。

つまり、法科大学院の夜間コースを選択するのは、長期間でもじっくりと勉強して司法試験に臨みたい人におすすめです。

また、夜間開講の法科大学院は数が限られており、通学圏内に住んでいない方は通学が難しいでしょう。

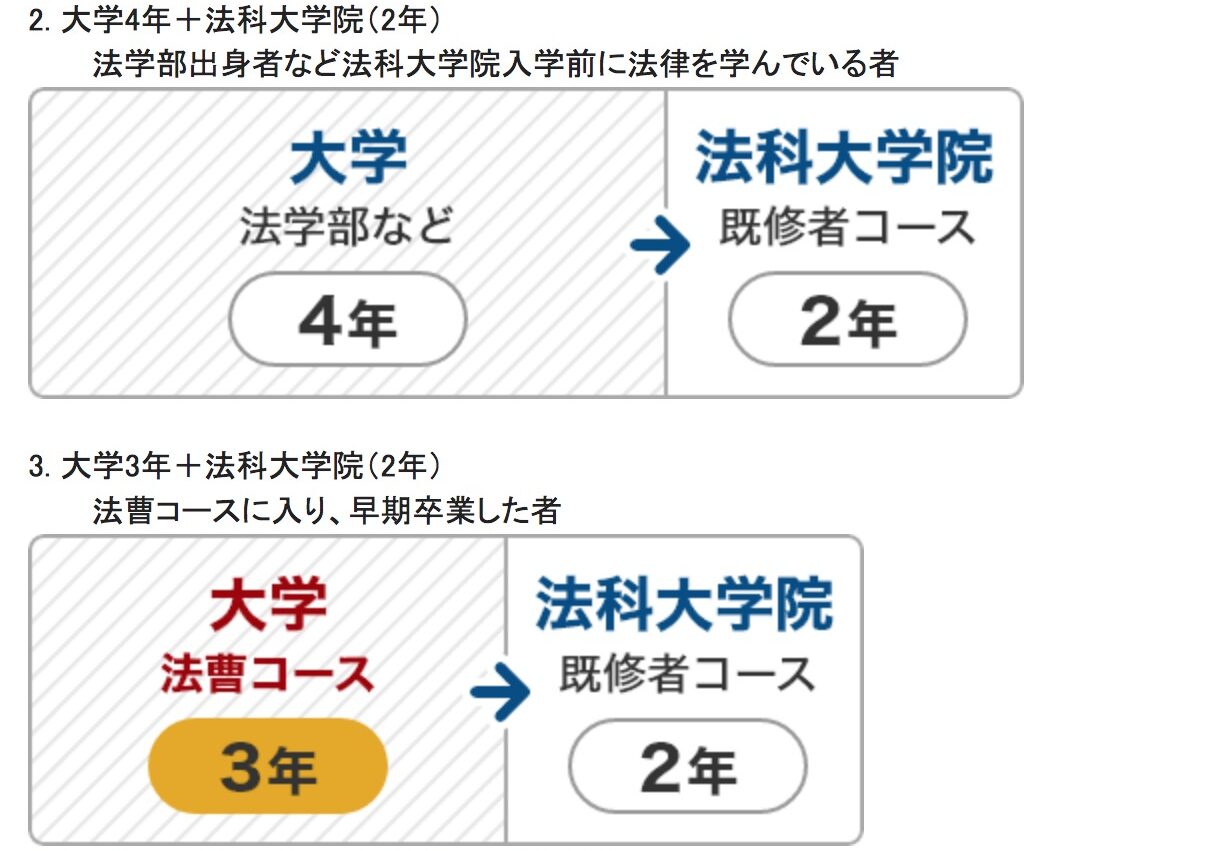

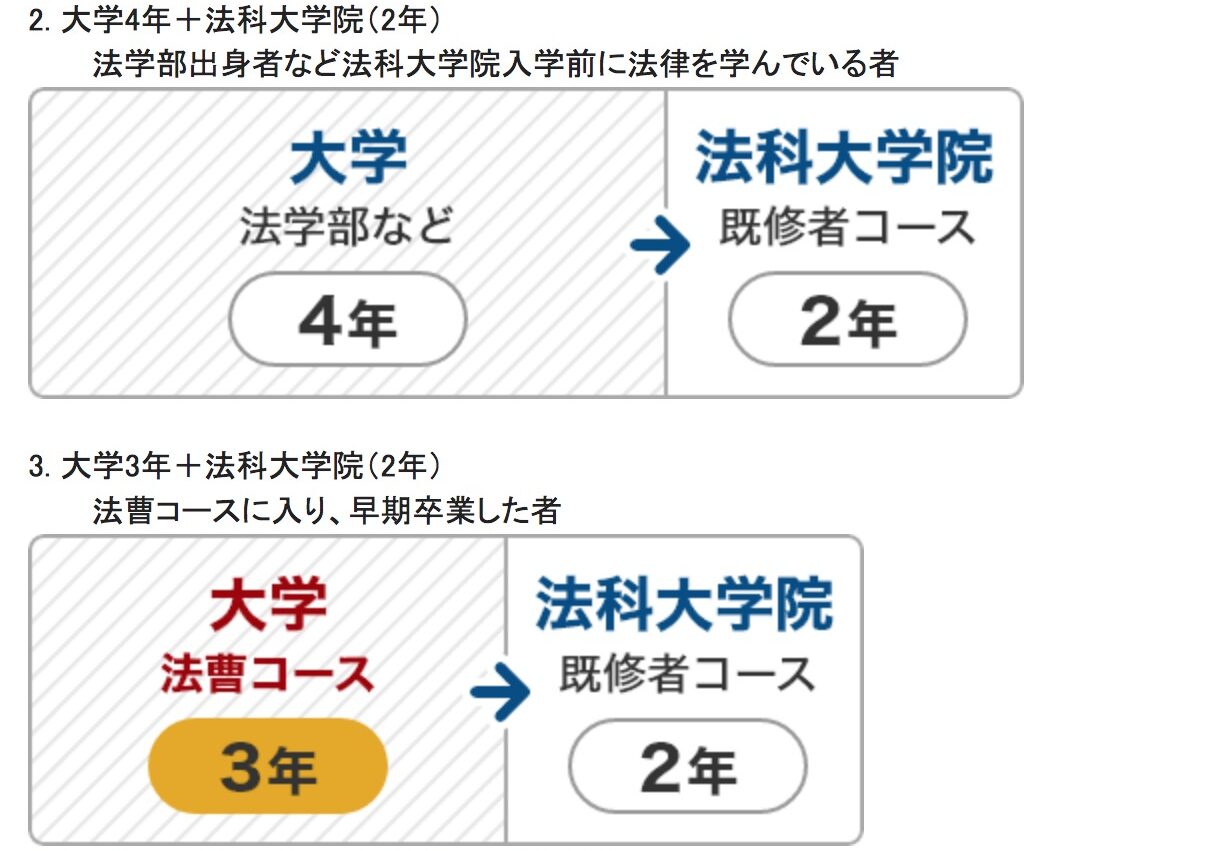

2020年に学部3年間+法科大学院2年間の5年一貫教育がスタート

(引用元:文部科学省HP)

文部科学省によると、新たな法曹養成制度として大学の法曹コースを2020年度からスタートしています。

大学の法曹コースに入学した場合は、基本的に3年でコースを修了し、指定の法科大学院へと進学します。

例えば立命館大学法学部の法曹進路プログラムを選択した場合、同じく立命館大学の法科大学院に進学する他、提携先である神戸大学・名古屋大学・中央大学の法科大学院に進学できます。(2025年時点の情報)

法曹コースの連携協定は随時更新されているため、最新の情報が知りたい方は文部科学省HPで調べてみてください。

法曹コースと協定を結んだ法科大学院(連携法科大学院)は、法曹コース修了者を対象として特別選抜を実施します。

(引用元:文部科学省HP)

一方、「5年一貫教育」といえども、法科大学院へはエスカレーター式でなく、法曹コース修了者を対象とした特別選抜に合格する必要があります。

しかし、法科大学院修了までの期間を1年短縮できるのは、弁護士を目指す方にとって嬉しい制度ではないでしょうか。

法科大学院の学費は?

| 法科大学院学費 | 中央大学 | 早稲田大学 | 国立大学 |

| 既修者コース | 263.5万円 | 293.5万円 | 192万円 |

| 未修者コース | 393.5万円 | 440万円 | 272.4万円 |

(各法科大学院HPを参照に当サイトにて作成)

私立は法科大学院によって学費が異なりますが、既修者コースは300万円前後、未修者コースは400万円前後です。

例えば中央大学法科大学院の場合、入学金30万の他、施設設備費が1年あたり30万、在学料が1年あたり100万円かかります。

つまり、法科大学院では既修者コースより未修者コースの方が1年長く履修する分、学費が高くなります。

また、国立大学の法科大学院であれば学費は一律で、既修者コースは192万円、未修者コースは272.4万円です。

内訳は検定料が3万円と入学金28.2万円の他、授業料が1年あたり80.4万円です。

| 中央大学 | 国立大学 | |

| 検定料 | 3.5万円 | 3万円 |

| 入学金 | 30万円 | 28.2万円 |

| 施設利用料 | 30万(1年あたり) | 80.4万円(1年あたり) |

| 在学料 | 100万円(1年あたり) | 80.4万円(1年あたり) |

(参照元:中央大学HP・文部科学省HP)

法科大学院の学費について詳細が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

弁護士になるには法科大学院と通信講座どちらがいい?

| 法科大学院 | 通信講座+予備試験 | |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

弁護士になるには、法科大学院に通うのと通信講座を利用して予備試験ルートで進むのは、どちらが良いのでしょうか。

法科大学院進学ルートの一番のメリットは、やはり予備試験を受けずとも司法試験を受験できる点でしょう。

また、2020年には法曹コースができたり、2023年には必要単位を取得すれば修了前に司法試験を受験できたりするなど法科大学院に進むメリットは拡大しています。

一方で、法科大学院のほとんどは日中に時間を拘束されたり、学費を払えるだけの余裕がない方にとっては法科大学院進学が難しいでしょう。

司法試験・予備試験は、合格・不合格だけでなく、順位や得点も通知されます。

そして、試験の成績は就活の際に提出を求められます。

そのため、大手の法律事務所への就職を希望する方は、ただ合格するのではなく上位合格を狙うことが重要となります。

(引用元:アガルート公式HP)

司法試験に合格し、司法修習を修了した後は、弁護士になるための就職活動が待ち受けています。

司法試験や予備試験には合格や不合格の他、得点や順位も通知されます。

弁護士として就職する際、司法試験や予備試験の順位が高いのは、実力のアピールにつながります。

予備試験合格者であることと予備試験の順位が高いことは、法曹の就職においてとても有利になります。

予備試験の合格者であれば大手法律事務所のウィンタークラークに参加できます。

(引用元:アガルート公式HP)

大手法律事務所では「ウィンタークラーク」「サマークラーク」など、弁護士業務を体験できる機会を季節ごとに募集しています。

「ウィンタークラーク」や「サマークラーク」では、執務体験ができる他、興味がある分野の弁護士と対談できたり懇親会もあるため、弁護士を目指す人にとっては人脈を築けるチャンスの場です。

一方で、応募できるのは法科大学院生や予備試験の合格者のみであり、参加者にとっては司法試験前に就職活動できる貴重な機会です。

そのため、予備試験ルートで弁護士を目指す人は、できるだけ上位合格を目指しましょう。

予備試験に合格するのは独学でも可能ですが、できれば通信講座の質の高い教材を使用することで、予備試験の上位合格を目指しましょう。

弁護士を目指す方におすすめの通信講座

| 通信講座 | 受講料(税込) | 備考 |

| スタディング | 89,100円 | 最安値 |

| 資格スクエア | 752,950円〜 | 初心者用に一本化されたシンプルな講座 |

| アガルート | 888,800円〜 | カリキュラム数が多い |

| 伊藤塾 | 1,481,100円〜 |

|

| LEC | 760,300円〜 |

|

弁護士を目指す人におすすめの通信講座は上記の通りです。

司法試験・予備試験対策講座は他の資格講座に比べて割高なものの、法科大学院の学費が200〜400万円なのを考慮すると割安です。

スタディングの司法試験・予備試験講座

(引用元:スタディング公式HP)

| スタディングの教材・サポート |

|

スタディングの予備試験対策コースは8万円代と、通信講座の中でも最安値なのが特徴です。

スマホ1台あれば時間や場所を問わず勉強でき、ダウンロードをしておけばネット環境がない場所でも動画講義を視聴できます。

一方、勉強スケジュールを自身で作成する必要があるのはデメリットです。

そのため、スケジュール管理を自分でできる方にとっては、スタディングはコスパがとても良い通信講座です。

| スタディングの司法試験・予備試験講座が向いている人 |

|

スタディング司法試験・予備試験講座は、勉強コストを抑えて弁護士を目指したい方におすすめの通信講座です。

→スタディング 評判はこちら

スタディングの司法試験・予備試験講座の詳細が気になる人は、こちらの記事がおすすめです。

資格スクエアの司法試験予備試験講座

(引用元:資格スクエア公式HP)

| 資格スクエアの教材 |

|

「弁護士の勉強を始めたいけど、講座選びで迷いたくない」という人は、資格スクエアがおすすめです。

司法試験対策の通信講座は100万超えが相場の中、70万円代で必要な教材が全てそろっているのはコスパが良いです。

また、資格スクエアの司法試験予備試験対策は「合格フルパッケージ」に統一されており、紙媒体テキストの有無で2種類のコースに分かれています。

さらに、資格スクエアの大きな特徴は、業界最多と謳っている205通の論文添削です。

論文試験対策は法律知識のアウトプットに最適なため、論文能力を鍛えておくと短答式試験の正答率アップにもつながります。

資格スクエアでは合格ロードマップやステップ学習シートを使って「どの勉強を、どのタイミングですべきか」が明確です。

学習相談も月に1回あるため、勉強の進捗は正しいか確認できます。

| 資格スクエアの司法試験・予備試験講座が向いている人 |

|

「予算は70万円代で、シンプルな勉強をしたい」という初心者には、資格スクエアがおすすめです。

→資格スクエア 口コミはこちら

資格スクエアの司法試験・予備試験講座の詳細が気になる人は、こちらの記事がおすすめです。

資格スクエアの教材は初心者向けに絞っているため、既に司法試験や予備試験の勉強経験があるという方は、次に紹介するアガルートが良いでしょう。

アガルートの司法試験・予備試験講座

(引用元:アガルート公式HP)

| アガルート司法試験・予備試験の教材・サポート |

|

アガルートには紙媒体のテキストも用意されているので、「スマホ学習もいいけど、テキストに書き込む勉強が好き」という方には向いています。

また、オンラインで講師に直接質問できたり、月に1度は講師とZoomで30分程度のカウンセリングを受けられるので、初心者にとっては心強いサポートといえるでしょう。

(引用元:アガルート公式HP)

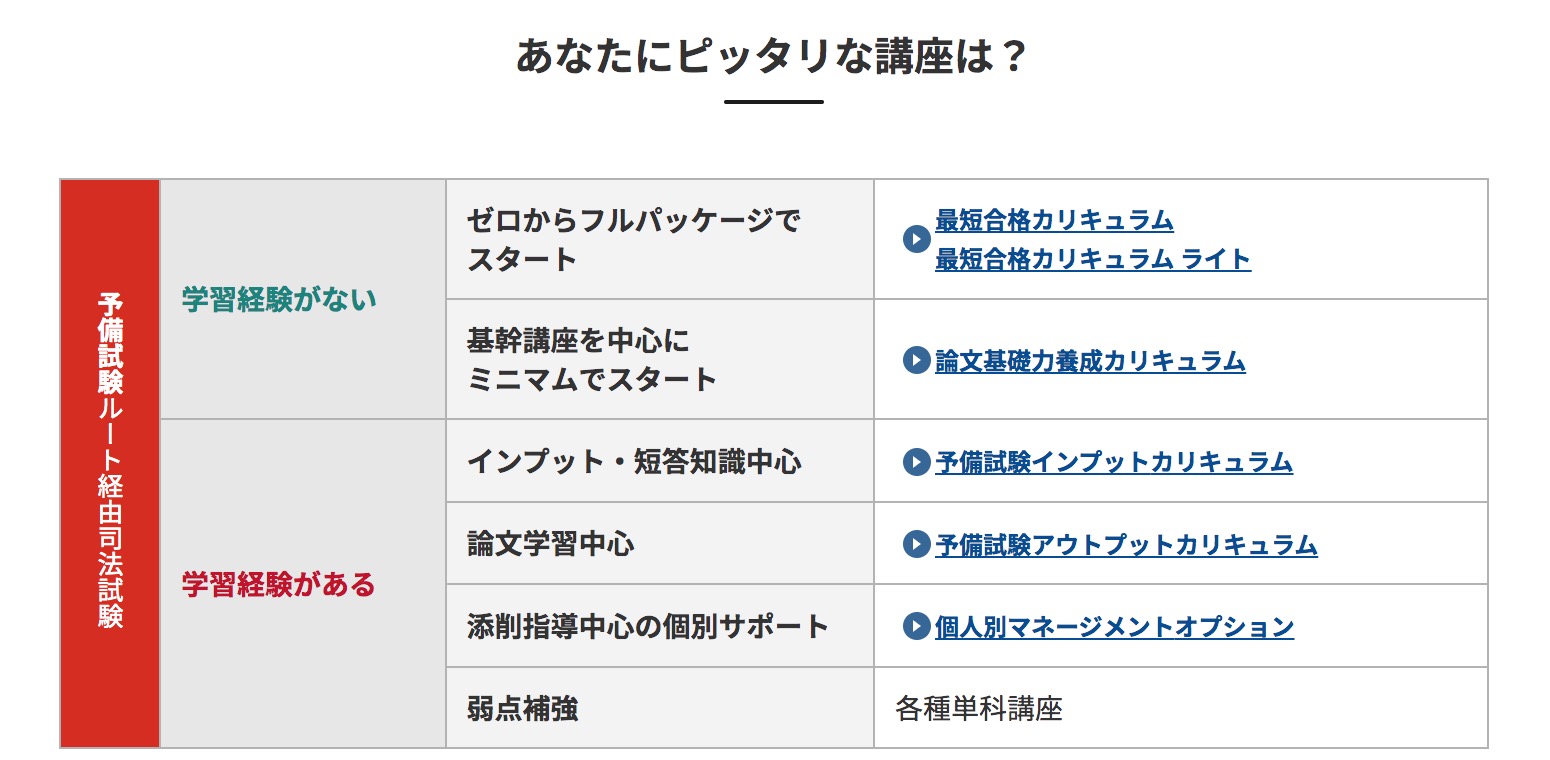

アガルート司法試験・予備試験講座では、自身のレベルや克服したい内容に沿ったカリキュラムが選べます。

例えば予備試験ルートで司法試験に臨みたい方には、6種類のカリキュラムに加えて、弱点補強のための単価講座から選べます。

今から予備試験の勉強を始める方はもちろん、受験経験がある方の再勉強にもおすすめです。

一方、アガルートの動画講義はダウンロードに対応していないため、ネット環境がない方はUSBオプションを選ぶ必要があります。

(引用元:アガルート公式HP)

さらに、アガルートは合格実績を公表しているのも大きな特徴です。

令和6年の司法試験合格者1,592人中602名がアガルート受講生であり、合格者専有率37.8%を誇っています。

| アガルート司法試験・予備試験講座がおすすめな人 |

|

通信講座を合格実績で決めたい方にとっては、アガルートが公表している実績は安心につながるでしょう。

→アガルートの評判・口コミはこちら

アガルート司法試験・予備試験の詳細が知りたい人は、こちらの記事を読んでみてください。

伊藤塾の司法試験対策講座

(引用元:伊藤塾公式HP)

| 伊藤塾司法試験・予備試験の教材・サポート(合格プレミアムコース) |

|

伊藤塾では、初心者向けに「合格プレミアムコース」を用意しています。

「合格プレミアムコース」は勉強スケジュールがしっかり組まれているので、初心者でも安心して取り組めます。

また、合格プレミアムコースのスケジュールは1年間で基礎的な内容をマスターできる内容なので、1年後の予備試験にチャレンジできます。

そのため、「できれば予備試験を1年合格したいけど、2年かかるかもしれない」と迷っている初心者には特におすすめです。

さらに伊藤塾は通信講座以外にも東京校に通って勉強できるので、通学圏内に住んでいる人は選択肢が広がります。

| 伊藤塾の司法試験・予備試験講座がおすすめな人 |

|

伊藤塾では司法試験や予備試験合格の実績があるだけでなく、質の高い教育を受けられるのが特徴です。

司法試験や予備試験では、合格や不合格の他に得点や順位も公表されます。

先述しましたが、特に大手の弁護士事務所では、採用の際に司法試験や予備試験の順位を重視しています。

伊藤塾では、司法試験のそれぞれの科目において、1位合格者も利用しているほどの名門講座です。

初心者だと110万円代〜と受講料は相場よりやや高めですが、「弁護士のキャリアを見据え、コスパよりも勉強の質を重視したい」という方には伊藤塾がおすすめです。

将来、弁護士として大手事務所での勤務を目指している方は、伊藤塾で質の高い勉強を受けてはいかがでしょうか。

→伊藤塾 評判はこちら

伊藤塾の司法試験・予備試験講座については以下の記事でも解説しています。

LECの司法試験対策講座

(引用元:LEC公式HP)

| LECの教材・サポート |

|

LEC東京リーガルマインドは、その会社名の通り司法試験の受験指導機関として1979年からスタートし、2023年までの間で5,337名の司法試験合格者を輩出した実績がある老舗予備校です。

1995年に開講した伊藤塾と比較しても、LECは20年近い歴史があります。さらにLECは全国にスクールがあるため、「家庭学習ではモチベーションが上がらない」「学校や会社から近いスクールで勉強したい」という人にもおすすめです。

また、LEC司法試験・予備試験対策講座の大きな特徴は、5人の講師の中から1人を選んで担当してもらえる専任講師制度をとっていることです。

専任講師による一貫指導で、勉強内容の重複やブレを防げ、スムーズに勉強できます。

さらに勉強スケジュールや添削、学習相談などのサポート体制も整っており、初心者でも安心して勉強に取り組めます。

| LECの司法試験・予備試験講座がおすすめな人 |

|

例えば2年後の予備試験受験を目指している人や、1人の講師に一貫して担当してもらいたい人、できれば通学で学びたい人にはLECがおすすめです。

→LEC 評判はこちら

弁護士は30代社会人でも目指せる?おすすめの勉強方法

(引用元:伊藤塾公式HP)

| 弁護士は30代社会人でも目指せる理由 |

|

「30代社会人が今から勉強を始めても、弁護士を目指せないのでは?」と不安に感じる方もいるでしょう。

確かに学生の内から弁護士を目指した人の方に比べて、30代で司法試験や予備試験の勉強をスタートするのは遅れをとっているかもしれません。

しかし、社会人であるからこそのメリットもあります。

ここでは、30代以上の社会人が弁護士を目指すメリットや、具体的な方法について紹介します。

社会人を経験して弁護士になるメリット

| 社会人を経験して弁護士になるメリット |

| ・コミュニケーション能力がついている ・働いているからお金の心配が減る |

社会人を経験して弁護士になる最大のメリットは、業務を通じて責任感や正義感、交渉力のような弁護士に必要なスキルが自然と身についている事でしょう。

通信講座各社の司法試験合格体験記を調査すると、「法律の知識があると、今働いている業界で役に立つ」という理由で司法試験受験を目指す人も多く見受けられます。

社会人を経験する中で、弁護士になる明確な目的を持つ人は多くいます。

弁護士1年目の頃、在学中に司法試験合格して30代でキャリア10年超の先輩弁護士が

『もう疲れた。司法試験に早く合格しすぎた。』と言ってて当時は嫌味にしか聞こえなかったけど、

今は何となく気持ちがわかる気がする。様々な経験積んで30代以上から弁護士になった方が仕事は楽しいのかもしれない…

(引用元:X)

また、Xを調査していると、早くに弁護士のキャリアを積んでいる人でも、社会人を経験した方が良いと感じています。

一方で、「30代で司法試験に合格しても就職先がないのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。

(引用元:X)

実際に会社を辞めて40代で弁護士になった人によると、30代でも弁護士事務所へ就職できると提言しています。

一方で、社会人は日中の時間を仕事に費やすため、勉強時間を確保できないというデメリットがあります。

夜間コースの法科大学院に通う

法科大学院のほとんどが日中開講ですが、社会人でも通えるよう夜間コースを設けている法科大学院もあります。

2025年時点では、以下の3校が夜間に開講しています。

| 夜間開講している法科大学院 |

|

(参照元:スタディサプリ公式HP・アガルート 公式HP)

夜間開講の法科大学院の多くは平日18時〜21時の間で履修し、約5年で修了します。

近くに住んでいる人であれば、法科大学院で弁護士を目指す方法もあるでしょう。

通信制の法科大学院はある?

通信制の法科大学院について調査しましたが、見つかりませんでした。

通信制の法科大学院で学びたい人であれば、通信講座を利用して勉強した方が良いでしょう。

そうなると、予備試験を突破する必要があります。

しかし、予備試験合格者の司法試験合格率は約90%と高いため、司法試験本番のつもりで予備試験を目標としても良いでしょう。

通信講座で勉強する

通信講座各社で、スマホ1台あればスキマ時間でも司法試験の勉強ができる工夫がされています。

例えばアガルートだと、動画講義が1つあたり10〜20分と短めに設定されているため、通勤時間や休憩時間に視聴しても中途半端になりません。

また、資格スクエアはスマホアプリが充実しており、一問一答アプリで着実に知識が身につきます、

仕事が忙しく、なかなか勉強時間を確保できない社会人であれば、通信講座を利用して勉強するのが得策です。

→司法試験 通信講座の記事はこちら

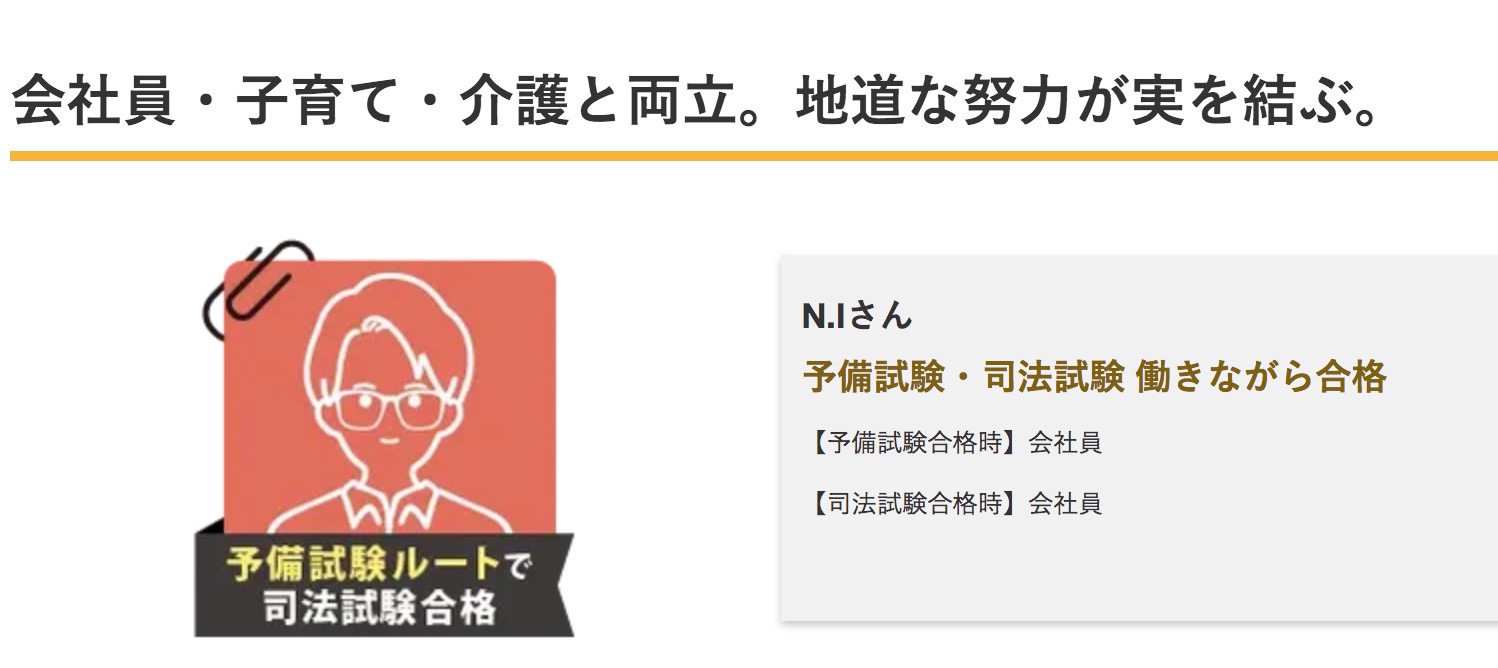

30代社会人から弁護士の体験談

私は、会社員、子育て、介護をしながらの受験生活だったので、勉強時間の確保に苦労しました。一日24時間のうち、とにかく隙間時間を上手く活用して細切れに学習していました。今から思えば、塵も積もれば山となる、地道な努力が実を結ぶ、かなと思います。

(引用元:伊藤塾公式HP)

通信講座各社の合格体験記では、30代で仕事と家庭を両立しながらも司法試験に合格したという声が多く挙がっています。

社会人で司法試験に合格した方に共通するのは、スキマ時間をいかに有効活用しているかという点です。

社会人の中には、「残業が日常的にあるため勉強時間の確保が難しい」という方も多いでしょう。

しかし、法科大学院に通うために会社を辞めてしまうと、再就職が困難になる可能性があります。

社会人が予備試験に合格するには、仕事を続けながら、無理のないペースで勉強を継続するのがベストです。

弁護士は中卒や高校生でもなれる?勉強時間はどれくらい?

| 中卒の方や高校生が弁護士になる方法 |

|

弁護士は中卒の方や高校生でも目指せます。

受験生の間口が広いのは予備試験ルートで弁護士になる方法です。

また、高校生であれば大学の法曹コースに進学し、弁護士を目指す方法もあります。

予備試験ルートなら誰でも受験できる

2021年(令和3年)に満18歳3か月(受験時)で司法試験に合格した最年少合格者の大槻凜(おおつきりん)さんは、伊藤塾の受講生です。

高校1年の2月から伊藤塾で司法試験を学び始め、高校3年生の時に予備試験に合格、大学1年で司法試験に合格しました。

(引用元:伊藤塾公式HP)

最年少で司法試験に合格したのは、令和3年時点で18歳の方です。

最年少合格者の方は、高校1年生の時に予備試験や司法試験の勉強をはじめ、3年生で予備試験に合格後、大学1年生で司法試験に合格しています。

予備試験は受験資格を設けていないため、中卒の方や高校生でも受験できます。

そして、理論上は18歳という最年少記録を更新できます。

法曹コースで大学+法科大学院を5年で修了する

(引用元:文部科学省HP)

文部科学省は、2020年度から新たな法曹養成制度として大学の法曹コースをスタートしました。

大学の法曹コースに入学した場合は、基本的に3年でコースを修了し、指定の法科大学院へと進学します。

法曹ルートであれば、高校卒業後に5年で司法試験を受験できます。

法曹コースは、早期卒業を前提としますので、3年間で4年分の単位を取得することが必要になります。早期卒業の認定要件は大学により異なりますので、各大学のHPなどでご確認ください。

(引用元:文部科学省HP)

今までは6年間で法科大学院修了でしたが、1年間短縮されることで早期に司法試験にチャレンジできます。

弁護士は大学生でもなれる?勉強時間はどれくらい?

| 大学生が弁護士になる方法 |

|

現時点で大学生の方であれば、卒業後に法科大学院に進学するか、予備試験ルートで司法試験を受験する方法が選べます。

| 司法試験合格者 | 大学生 | 法科大学院生 | 会社員 |

| 令和4年 | 37人 | 114人 | 39人 |

| 令和5年 | 36人 | 78人 | 41人 |

| 令和6年 | 38人 | 155人 | 39人 |

(参照元:法務省HP)

法務省が公表しているデータによると、予備試験ルートの司法試験合格者のうち、大学生の割合が高いことが分かります。

大学在学中の予備試験合格を目指して勉強することで、法科大学院に進むよりも早く司法試験に臨めるというメリットがあります。

予備試験に合格するためには3,000〜8,000時間の勉強が必要ですが、春休みや夏休みのような長期休暇を利用して集中的に勉強ができるのは、大学生から弁護士の勉強を始めるメリットです。

弁護士は主婦でもなれる?勉強時間はどれくらい?

主婦の方であれば、家事や子育てが忙しく、まとまった勉強時間を持てない方がほとんどでしょう。

しかし、主婦の方が弁護士を目指すメリットもあります。

| 主婦が弁護士を目指すメリット |

|

例えば現在仕事をしておらず、小さなお子さんがいる主婦の方が弁護士を目指すとします。

多くの自治体では、法科大学院など就学を理由に保育ができない場合は、就学証明書を提出すれば保育園を利用できます。

司法試験に合格して弁護士になれたら、一生使える資格が手に入ります。

(引用元:TAC公式HP)

TACによると、社会人を2年間経験した後に退職し、出産や子育てをしながら法科大学院ルートで司法試験に合格した方の体験記がありました。

子どもがいて司法試験に受かったことについて、色々な方に、よくそんなことができたねと言われますが、「できるかどうか」ではなく、「やるかやらないか」の問題だと思っています。試験勉強に限らず、何か目標を達成できた方は、皆さんそうなのだと思います。

(引用元:TAC公式HP)

法科大学院では平日9時から始まり、長い日は18時くらいまで履修します。

時間が拘束されるため、家族の協力は欠かせないでしょう。

弁護士の勉強内容と似ている資格

| 弁護士資格があれば登録できる資格 | 管轄 |

| 弁理士 | 日本弁理士会 |

| 税理士 | 日本税理士連合会 |

| 社労士 | 全国社会保険労務士会連合会 |

| 行政書士 | 日本行政書士連合会 |

| 海事補佐人 | 国土交通省海難審判所 |

(参照元:弁護士法・社労士法・行政書士法・国土交通省HP)

弁護士の資格を有していれば、通知した管轄区域内において上記資格の業務を行えます。

弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

(引用元:弁護士法)

弁理士と税理士は、弁護士法によって「事務を当然に行える」とされています。

また、弁護士資格があれば登録できる資格は、それぞれ弁護士と似た勉強内容の資格です。

2019年2月にまず伊藤塾で行政書士試験講座の受講を開始しました。2019年11月に行政書士試験を受験後、より高度な法律知識を修得すべく、司法試験の学習に進みました。

(引用元:伊藤塾公式HP)

最初から弁護士を目指すのではなく、行政書士など別資格の勉強をしている過程で、弁護士を目指す人もいます。

一度弁護士になってしまえば、関連資格の業務も登録するだけで行えます。

しかし、関連資格を先に取得し、ステップアップする形で弁護士を目指すのも一つの方法です。

「弁護士の他に、法律に関連する資格を取得したい」という方は、こちらの記事も読んでみてください。

→弁理士の難易度 勉強時間の記事はこちら

→税理士の難易度 勉強時間の記事はこちら

→社労士の難易度 勉強時間の記事はこちら

→行政書士の難易度 勉強時間の記事はこちら

弁護士になるための勉強時間についてよくある質問

| 弁護士になるための勉強時間についてよくある質問 |

|

弁護士になるための勉強時間や勉強法などについて、ここまで一通り紹介してきました。

次に、弁護士になるための勉強時間についてよくある質問とその回答を紹介します。

弁護士になるには独学は無理?

独学で弁護士になった人について調査しましたが、確かな情報はありませんでした。

理論上は、独学だけでも予備試験や司法試験に合格し、司法修習を修了すれば弁護士になれます。

しかし、法科大学院や通信講座を利用しても不合格になる人がいることを考慮すると、独学だけで弁護士を目指すにはかなり難易度が高いでしょう。

司法試験に独学で受かるのかを詳細に知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください。

→司法試験 独学の記事はこちら

弁護士になるには年齢制限がある?

弁護士登録への年齢制限はありません。

予備試験や司法試験も、年齢については制限がありません。

現行の司法試験制度に移行してからの最年少合格者は18歳です。

令和4年度についても、最年少合格者は18歳と発表されています。

(引用元:伊藤塾公式HP)

毎年、最高齢合格者は60代後半で推移していますが、法務省の発表によると現行の司法試験制度に移行してからの最高齢合格者は71歳とされています。

(引用元:伊藤塾公式HP)

司法試験合格者の最年少は18歳、最年長は71歳です。

努力すれば何歳でも目指せるのが、弁護士を目指すメリットです。

現在38歳だけど弁護士を目指せる?

38歳という年齢であれば、社会人としてキャリアを積んでいたり、仕事と家庭の両立に忙しかったりと、勉強に費やせるまとまった時間を取りづらい時期でしょう。

また、30代以上になると「新しいことを一から勉強しても覚えられるのか?」と不安に思い始める年代でもあります。

しかし、先述したように司法試験の最年長合格者は71歳であり、年齢を問わず弁護士を目指せます。

30代になり、勤めていた会社の勤務条件に少しずつ不満、不安が募っていました。転職を考えましたが、私には「これ」といえるスキルがなく、このままでは転職にも苦戦するかもしれないと思いました。そこで何か手に職をつけたいと思い、資格取得を考えました。勤めていた会社でときどき外国法などについて弁護士のアドバイスを受けていたことから、弁護士を目指すのもひとつの道かもしれないと思い、2019年7月、伊藤塾の門を叩きました。

(引用元:伊藤塾公式HP)

通信講座各社の合格体験記によると、30代で弁護士を目指す人は多くいます。

予備試験も司法試験も年齢に関係なく受験できるので、30代から弁護士を目指すのは可能です。

弁護士になるための勉強時間が確保できない

一般的に司法試験予備試験に合格するために必要な勉強時間は3000~10000時間といわれています。

(引用元:アガルート公式HP)

弁護士になるためには、3,000〜10,000時間が必要といわれます。

仕事や家事、育児で勉強時間の確保が難しいという方は、通信講座を利用してじっくりと自分のペースで勉強するのがおすすめです。

弁護士になるためのおすすめ本はある?

弁護士になるためには、司法試験対策の基本書を持っておくと良いでしょう。

| 基本書3選 |

|

弁護士になるためのおすすめ本について詳細を知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

→司法試験 勉強法はこちら

まとめ:弁護士になるには勉強時間がどれくらい必要?

弁護士は予備試験や法科大学院を経て司法試験に合格し、さらに1年の司法修習を修了して登録できます。

どちらのルートで弁護士になるにしても、最短でも4〜6年の期間は必要です。

しかし、初心者や社会人でも勉強時間を確保し、効率的に勉強をこなせば弁護士を目指せます。

独学で弁護士を目指すよりは、法科大学院や通信講座を利用して目指す方が得策です。

2023年からは法科大学院在学中でも司法試験を受験可能になったり、予備試験の口述試験日程が例年より2ヶ月後倒しになったりと変更されたりと、司法試験を受験しやすい環境作りは進みつつあります。

弁護士になるチャンスは社会人や主婦の方、定年後の方でも平等にあります。

「弁護士になりたい」と思った瞬間が、勉強を始める好機といえるでしょう。

本気で弁護士を目指したい方には、2024年に793名の合格者を誇るアガルートの司法試験・予備試験対策講座がおすすめです。