昇進や昇給、転職のため、仕事と関係がなくても、知識や視野を広げる等の目的で資格を取りたいという人も多いでしょう。

しかし「働きながらではじっくり勉強する時間が取れないから無理じゃないか?」と、なかなか資格取得への第一歩が踏み出せずにいるかもしれません。

この記事では、働きながらでも取得でき、かつ役立つ資格や資格選びのポイント、メリット・デメリット、勉強法までを解説していきます。

資格名選択で記事内の該当箇所に移動します

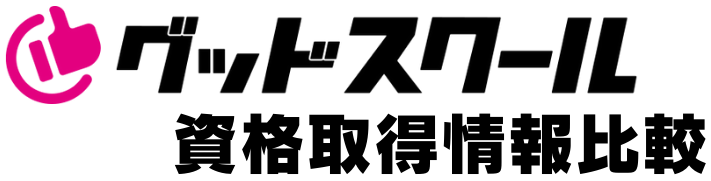

| 働きながら取れる国家資格 | 働きながら取れる民間資格 |

上記の資格名選択で記事内の該当箇所に移動します。

資格の種類から確認をしたい方は以下よりご確認ください。

なお、働きながら資格の勉強をする際には、通信講座の利用もおすすめです。

おすすめの通信講座の詳細は以下の記事をご覧ください。

→おすすめの通信講座の記事はこちら

働きながら資格を取るってすごいこと?

社会人になると学生の頃とは違い、仕事で忙しく、また、家事など仕事以外にもやる事が山ほどあります。

そのため、働きながら資格を取るのは時間的にも体力的にも大変な場合がほとんどです。

しかし、大変ながらも、相応にメリットも大きいといえます。

資格取得のメリットについて、各種通信講座を行うフォーサイトは公式HPで以下のように述べています。

資格を取得する大きなメリットは、仕事上でのメリットでしょう。資格を取得することで資格手当などを含め収入アップが見込める、キャリアアップを目指せる、転職をしやすくなるなどのメリットが見込めます。

(引用元:フォーサイト公式HP)

働きながらの資格取得は大変ですが、取得できれば収入増やキャリアアップなど、仕事上の多くのメリットが期待できます。

また、昨今、スマートフォンの普及など技術の進歩により、オンデマンド授業や音声教材などの時間・場所を問わない勉強法が多く登場しています。

そのため、一昔前とは違い、資格勉強のハードルは実は大きく下がっているといえるでしょう。

各種通信講座を行っているスタディングが運営する資格情報サイト「資格取得エクスプレス」では、以下のように記載されています。

技術革新のおかげで時間的・場所的な制約がかなり取り払われたことで、10年前よりも資格の学習は間違いなく身近になっています。一部のギラギラした野心家や、根っからの努力家のためだけのものでは決してありません。

(引用元:資格取得エクスプレス公式HP)

つまり、人並み外れた努力家でなくても、働きながらの資格勉強は十分可能だということです。

自分にあった難易度の資格を選び、効率の良い学習法で計画的に勉強していけば、働きながらの資格取得も不可能ではないでしょう。

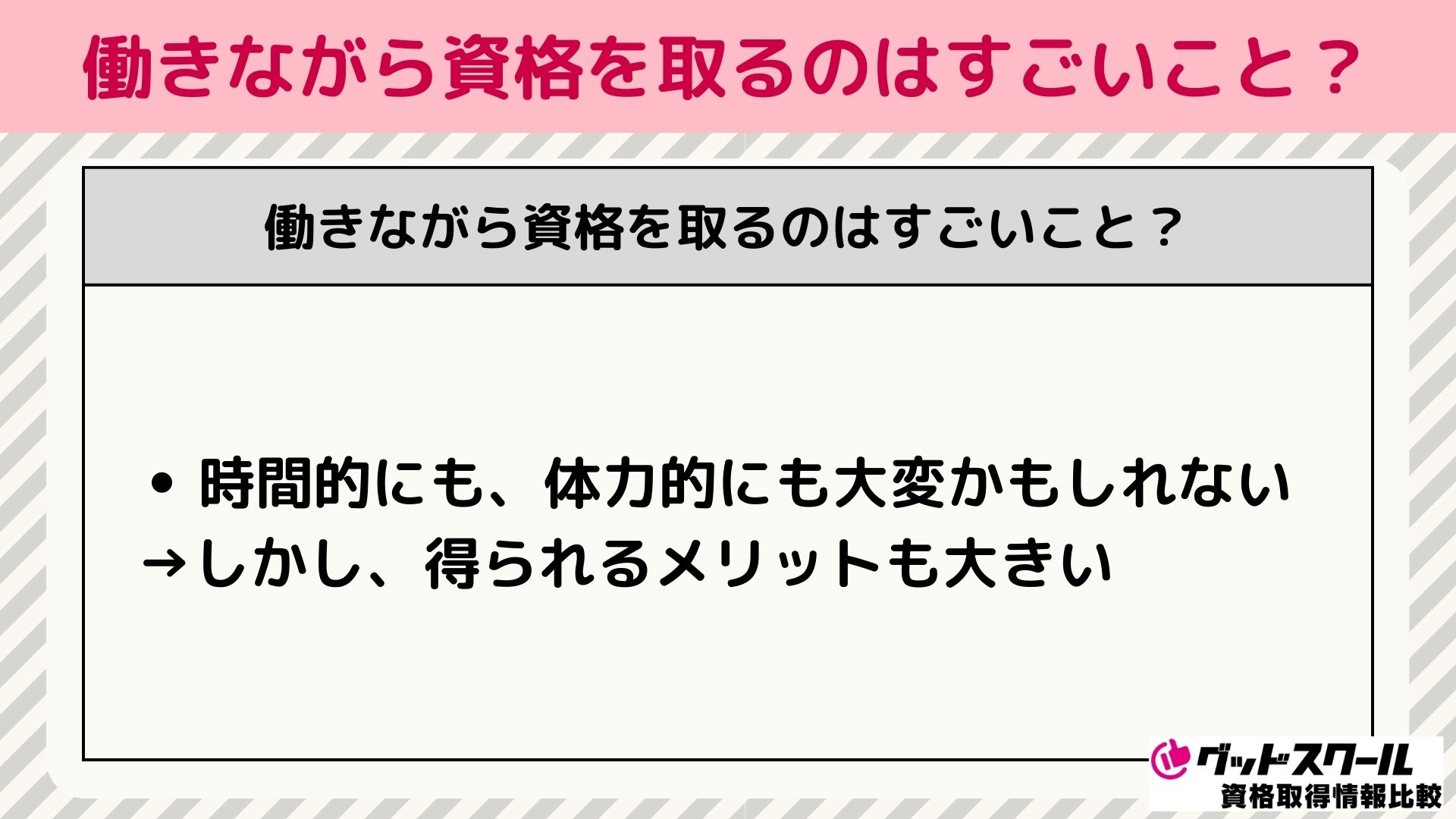

働きながら取れるおすすめ国家資格

| 働きながら取れるおすすめ国家資格

(資格名選択で該当箇所に移動します。) |

ここでは、働きながらでも取得が見込めるおすすめの資格を紹介していきます。

いずれも、各種通信講座を行うユーキャンやアガルートなど多くのサイトでおすすめされている人気の資格です。

ぜひご覧いただき、資格選びの参考にしてみてください。

中小企業診断士

(引用元:中小企業診断協会公式HP)

| 中小企業診断士 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、中小企業診断士資格について説明していきます。

中小企業診断士は「働きながらでも取得できる」と通信講座大手のスタディングなどがHPでおすすめしている資格のため、ここでご紹介しています。

おすすめするポイント

中小企業診断士資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・ビジネスに関する幅広い知識が得られる

・独立開業や高年収を目指せる

・将来の選択肢が広がる

中小企業診断士の主な役割は、企業の経営戦略策定や、戦略実行のためのアドバイスを行うことです。

そのため、中小企業診断士資格の勉強をすることで、幅広いビジネスや企業経営についての多面的な知識が自ずと身につきます。

年収については、各種資格講座を実施しているスタディングの公式HPで以下のように紹介されています。

中小企業診断士の2分の1は年収800万円以内、もう半分は800万円を超えるというわけです。1,000万円超で絞っても全体の約3割以上であり、高収入の割合が多い職業であるとわかります。

(引用元:スタディング公式HP)

国税庁の調査によると令和6年度の日本人の平均年収は478万円とされているため、半数以上が年収800万円を超える中小企業診断士は非常に高収入な職業だといえるでしょう。

さらに、中小企業診断士として独立開業するケースもあれば、企業に勤めるケースも多いです。

加えて中小企業診断士資格を保持していると、転職にも有利とされています。

各種資格講座を実施しているアガルートアカデミーの公式HPでは、以下のように述べられています。

採用側としては中小企業診断士を取得していることで経営についての一定の知識があると評価し、その知識を生かして仕事をすることができると考えるからです。また、中小企業診断士を取得したということは勉強を一生懸命行った向上心ある人としても評価されます。

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

中小企業診断士資格は、幅広い経営知識を持っているという1つの目安にもなります。

そのため、転職時のアピールポイントとしても非常に有効です。

このように、中小企業診断士資格は、非常にメリットの大きい国家資格だといえます。

資格の情報

中小企業診断士は、中小企業支援法第11条に基づく国家資格です。

中小企業診断士の役割については、資格試験実施元の中小企業診断協会公式HPに以下のように記載されています。

中小企業診断士は、企業の成長戦略策定やその実行のためのアドバイスが主な業務ですが、中小企業と行政・金融機関等を繋ぐパイプ役、また、専門的知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援等幅広い活動が求められています。

(引用元:中小企業診断協会公式HP)

企業の経営戦略の策定や、その実行に向けてのアドバイスが主な役割です。

資格を取得することで、中小企業診断士事務所への就職や独立開業も目指せます。

もしくは、中小企業診断士としての職業に就かずとも、その知識は幅広い職域で役立つことでしょう。

試験の情報

| 中小企業診断士資格試験の情報 | |

| 試験日程 | 一次試験:例年8月 二次試験(筆記):10月中旬 二次試験(口述):12月中旬 |

| 受験手数料 | 一次試験:14,500円 二次試験:17,800円 |

| 受験資格 | 一次試験:定め無し 二次試験(筆記):本年または前年度の一次試験に合格していること ※特例あり 二次試験(口述):上記筆記試験に合格していること |

| 難易度 | 高い(合格率3~8%) |

中小企業診断士資格の試験についての情報は以上の通りです。

試験は年に1回実施され、年度毎に3回の試験を受けます。

一次試験(筆記)が例年8月に実施され、合格者は10月の二次試験(筆記)を受検できます。

いずれも合格したら12月に二次試験(口述)を受検します。

受験手数料は、一次試験は14,500円、二次試験は17,800円です。

受験資格は一次試験は特に定めは無く、二次試験以降は前段階の試験に合格していることが条件となります。

ただし平成12年度以前に一次試験を合格した人に限り適用される受験資格の特例があるため、該当する方は試験実施元の中小企業診断協会公式HPを必ずチェックしてください。

一次・ニ次試験の合格率を掛け合わせると例年3~8%と、難易度は非常に高い試験だといえます。

また、試験日程や内容などは変更の可能性があるため、中小企業診断士試験の受験を検討している方は必ず試験実施元の中小企業診断協会公式HPで最新の情報をチェックしましょう。

おすすめの取得方法

中小企業診断士は合格率3~8%と、非常に難易度の高い国家試験です。

そのため、「独学での合格は難しい」と一般的に言われており、確実に合格したいなら対策講座の受講をおすすめします。

また、スタディングの中小企業診断士講座は他の資格講座11社と比較して最安値で受講でき、スマホ勉強に特化しておりスキマ時間を有効に使えるため、おすすめです。

中小企業診断士試験対策におすすめの通信講座や予備校について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

行政書士

(引用元:行政書士試験研究センター公式HP)

| 行政書士 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、行政書士資格について説明していきます。

行政書士は「働きながらでも取得できる」と資格学校大手のLECなどがHPでおすすめしている資格のため、ここでご紹介しています。

おすすめするポイント

行政書士資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・法律の知識が身に着く

・他の法律系の資格と比べて取得しやすい

・就職・転職に有利

行政書士の主な役割は、依頼者に代わり種々の法的書類を作成・手続きすることです。

そのため、行政書士資格の勉強をすることで、憲法や民法など様々な法律知識が身に着きます。

また、行政書士資格試験の難易度は他の法律系資格と比べて低いとされており、各種資格講座を行うフォーサイトの公式HPでも以下のように述べられています。

先述の通り、行政書士は法律系の資格の中では比較的難易度が低いので取得しやすい資格です。たとえば、法律系資格の最難関である司法試験を受験する場合はロースクールに通わなければならず、難易度も非常に高いので、目指すだけでも相当な覚悟が必要です。しかし行政書士試験は科目数もそれほど多くなく、難易度も難しすぎずの取り組みやすい国家試験です。

(引用元:フォーサイト公式HP)

行政書士試験は、司法試験などと比べると科目数も少なく、働きながらの勉強には向いているといえるでしょう。

とはいえ行政書士試験は法律系資格の中では難易度が低いと言われますが、合格率は例年10%前後と、難関の国家資格であることもまた、事実です。

そのため、取得すれば、就職・転職時に採用担当者から高いパフォーマンスを持っていると見なされます。

法律系の職業へはもちろん、一般企業への就職・転職もしやすくなるため、勉強するメリットの大きい資格だといえるでしょう。

資格の情報

行政書士の主な役割は、依頼者に代わり種々の法的書類を作成・手続きすることです。

そのため、取得すれば、憲法や民法、商法、条例法など、様々な法律の知識が身に付きます。

そのため、企業内の法務部などでも活きる資格ですが、行政書士として独立開業する人も多くいます。

特に行政書士として勤務や独立する際には行政書士資格が必要です。

試験の情報

行政書士試験の情報は以下の通りです。

| 行政書士試験の情報 | |

| 試験日程 | 例年11月第2日曜日 |

| 受験手数料 | 10,400円 |

| 受験資格 | 定めなし |

| 難易度 | 例年10%前後 |

行政書士試験は毎年1回、例年11月の第2日曜日に実施されています。

受験手数料は令和4年度から改定され、10,400円となりました。

受験資格は特に定められておらず、年齢や実務経験を問わず受験できます。

合格率は例年10%前後と高く、難関資格ではありますが、法律関係の他資格と比べると難易度は低いともいわれます。

そのため、法律分野への就職・転職を考えている人には特におすすめの資格です。

また、試験日程や内容などは変更の可能性があるため、行政書士試験の受験を検討している方は必ず試験実施元の行政書士試験研究センターの公式HPで最新の情報をチェックしましょう。

おすすめの取得方法

行政書士試験は合格率10%前後と、難易度の高い国家試験です。

行政書士試験に合格するには800~1000時間の勉強が必要と言われており、非常に独学のハードルが高い試験だといえます。

そのため、確実に合格したいなら対策講座を受講しましょう。

フォーサイトの行政書士講座は、2024年度試験で受講者の合格率49.4%と、合格率平均12.9%を大幅に上回る結果を出した非常におすすめの講座です。

また、行政書士試験の対策におすすめの通信講座について詳しく知りたい人は、こちらも是非ご覧ください。

ファイナンシャルプランナー

(引用元:日本FP協会公式HP)

| ファイナンシャルプランナー |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、ファイナンシャルプランナー資格について説明していきます。

ファイナンシャルプランナーは「働きながらでも取得できる」と通信講座大手のスタディングなどがHPでおすすめしている資格のため、ここでご紹介しています。

おすすめするポイント

ファイナンシャルプランナー資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・家計管理や資産運用など、生活にも役立つお金の知識が得られる

・就職や転職で有利になる

・企業で、資格手当の給付対象になるケースが多い

ファイナンシャルプランナー(FP)はいわば、家庭や個人のお金の管理に関する専門家です。

そのため、ファイナンシャルプランナー資格の勉強をすることで、家計管理や資産運用・税金対策など、実生活に役立つ様々なお金の知識が得られます。

また、ファイナンシャルプランナー資格を持っていると、就職や転職時に有利になるとも言われています。

特に保険や金融関係の営業で個人顧客を相手にする場合、家計管理の知識が多ければ多いほど具体的な提案ができます。

そのため、お金の知識を問われるファイナンシャルプランナー資格を保持していると、それらの業界への入職時に有利に働くでしょう。

そのため、働きながら資格を取り、かつ収入も増やしたいという方におすすめの資格です。

資格の情報

ファイナンシャルプランナーは、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)と金融財政事情研究会の2団体が技能検定を実施している国家資格です。

ファイナンシャルプランナーの役割について、検定実施元の日本FP協会は以下のように述べています。

FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします

(引用元:日本FP協会公式HP)

ファイナンシャルプランナーは、主に個人や家庭のお金の管理に関する専門家です。

資格を取得することで、お金の知識を現在の仕事に活かしたり、また、ファイナンシャルプランナーとして独立開業を目指すことも可能です。

また、仕事面のみでなく生活面でも、家計管理や資産設計、税金対策など幅広いお金の知識は役立つでしょう。

試験の情報

以下はファイナンシャルプランナー検定は3~1級まで実施されます。

ここではそのうち最も初級の、FP検定3級の情報を紹介します。

| FP検定3級の情報 | |

| 試験日程 | 例年5月・9月・1月 |

| 受験手数料 | 8,000円 (学科4,000円+実技4,000円) |

| 受験資格 | FP業務に従事している者または従事しようとしている者 |

| 難易度 | 低い(合格率40~80%) ※実施団体により異なる |

FP検定3級についての情報は以上の通りです。

試験は年に3回、例年5月・9月・1月に実施されます。

受験手数料は学科4,000円、実技4,000円の合計8,000円です。

受験資格について、各種資格講座を行うアガルートアカデミーは以下のように述べています。

FP(ファイナンシャルプランナー)3級の受検資格は、「FP業務に従事している者また、は従事しようとしている者」と定められています。ただし、申し込みの際に特別な書類を添付する必要はないため、実際には誰でも受検可能です。金融、保険、不動産などの業界に関わる人だけでなく、学生や主婦も受検しています。

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

検定実施元の日本FP協会は「FP業務に従事している者また、は従事しようとしている者」としていますが、申込時にその旨を証明する書類等は求められないため、実質受験資格はないといえます。

FP検定3級は日本FP協会と金融財政事情研究会の2団体が実施しており、それぞれ実技試験での出題内容が異なります。

そのため、同じ国家資格の検定でも合格率が異なり、日本FP協会が実施する検定の方が合格率が例年高くなっています。

なお試験日程や内容などは変更の可能性があるため、ファイナンシャルプランナー検定の受験を検討している方は必ず、試験実施元の日本FP協会また、は金融財政事情研究会の公式HPで最新の情報をチェックしましょう。

おすすめの取得方法

ファイナンシャルプランナー3級は合格率40~80%と、比較的難易度の低い検定です。

そのため、独学でも十分取得は可能だといえます。

ただし上級の資格を狙う場合や独学では不安な人は、講座の受講を検討するのも良いでしょう。

特にフォーサイトのファイナンシャルプランナー講座は、FP2級の2025年1月試験で受講生合格率が86.89%と、非常に高い合格率を記録したおすすめの講座です。

ファイナンシャルプランナーの通信講座について詳しく知りたい人は、こちらも是非ご覧ください。

介護福祉士

(引用元:社会福祉振興・試験センター公式HP)

| 介護福祉士 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、介護福祉士資格について説明していきます。

介護福祉士は実務経験が受験資格に含まれており、多くの人が働きながら取得している資格のため、ここで紹介しています。

おすすめするポイント

介護福祉士資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・キャリアアップを目指せる

・収入アップを見込める

・転職時に有利になる

介護に関わる仕事をしている人にとって、介護福祉士資格はキャリアアップのために欠かせない資格です。

さらに上位の資格取得を目指す際、介護福祉士資格の保有が条件になる場合もあります。

また、多くの福祉事業所では介護福祉士資格を資格手当給付の対象としているため、資格取得により収入アップも見込めます。

さらに、介護業界は慢性的に人手不足で、介護福祉士の求人も豊富です。

そのため、介護福祉士資格を取得すれば転職時には大いに役立つでしょう。

資格の情報

介護福祉士に求められるのは、介護現場におけるチームのリーダーとしての役割です。

介助チームには若手からベテランまで様々な人がいるため、彼らの中心として質の良い介護サービスを提供することが求められます。

介護に関する専門性の高い知識を学べるため、介護業界への就職を考えている人や既に働いている人にとっては実務で大いに役立つでしょう。

試験の情報

| 介護福祉士試験の情報 | |

| 試験日程 | 年1回(筆記試験:例年1月 実技試験:例年3月) |

| 受験手数料 | 18,380円 |

| 受験資格 | 定め有り(詳細は試験実施元HPを確認) |

| 難易度 | 低い(合格率約70%) |

介護福祉士試験についての情報は以上の通りです。

試験は年に1回実施され、例年、筆記試験が1月、実技試験が3月に実施されています。

受験手数料は18,380円です。

受験資格は複数定められており、関連分野での実務経験や修学歴がない初学者は受験できません。

例年合格率は70%前後と、国家試験としては非常に高い試験です。

あくまで受験者はすべて福祉分野の実務経験や修学暦がある人に限られるため、内容自体が易しいというわけでは勿論ありませんが、受験資格を得ている人にとっては難易度は低い試験であるといえます。

試験日程や内容などは変更の可能性があるため、介護福祉士試験の受験を検討している方は必ず試験実施元の社会福祉振興・試験センターの公式HPで最新の情報をチェックしましょう。

おすすめの取得方法

介護福祉士試験は合格率約70%と高く、難易度も高くないといえます。

そのため、受験資格を満たしている人なら独学での合格も十分目指せるでしょう。

ただし本番では実技試験も実施されるため、テキストの独学のみでは合格は難しいことも事実です。

確実に合格したいなら、講座の受講をおすすめします。

特にユーキャンの介護福祉士講座は他社比で低価格のうえ、教育訓練給付金制度の対象にもなるため、非常にお得に受講できるおすすめの資格です。

介護福祉士試験の試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、こちらも是非ご覧ください。

宅建(宅地建物取引士)

(引用元:不動産適正取引推進機構公式HP)

| 宅地建物取引士 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、宅地建物取引士資格について説明していきます。

宅地建物取引士は「働きながらでも取れる」と通信講座大手のユーキャンが公式HPでおすすめしているため、ここで紹介しています。

おすすめするポイント

宅地建物取引士のおすすめポイントは以下の通りです。

・収入アップが見込める

・就職・転職時に役立つ

・自身が不動産取引をする際に役立つ

宅地建物取引士資格は、不動産業界の多くの企業で資格手当給付の対象となっています。

そのため、宅地建物取引士資格を取得することで収入アップが見込めます。

通信講座大手のユーキャンによると、主に不動産関係の企業では宅地建物取引士資格を取得すると月1~3万円の資格手当が支給されるようです。

さらに法律により、不動産事務所は従業員に5人に1人の割合で宅地建物取引士を雇わなければなりません。

そのため、不動産業界や金融・建築業界への就職・転職時には資格保持が有利に働くでしょう。

また、不動産関連の仕事をしていない人でも、自身がマイホームを購入したり部屋を借りる際にも、不動産取引の知識は大いに役立ちます。

資格の情報

宅地建物取引士は、不動産取引に関する専門家である事を示す国家資格です。

その役割は家の売買・賃貸契約の際に必ず行う、物件に関する重要事項説明をお客様に行うこと。

法律により、重要事項説明ができるのは宅地建物取引士の有資格者に限られています。

そのため、宅地建物取引士を取得することにより、不動産業界はもちろん、物件や土地に関わる業務を行う金融業界や建築業界への就職・転職も有利になります。

試験の情報

| 宅地建物取引士試験の情報 | |

| 試験日程 | 例年1回 10月第3日曜日 |

| 受験手数料 | 8,200円 |

| 受験資格 | 定め無し |

| 難易度 | 高い(合格率15~18%) |

宅地建物取引士資格の試験についての情報は以上の通りです。

試験は年に1回、10月の第3日曜日に実施されます。

受験手数料は8,200円です。

受験資格に定めはなく、誰でも受験できます。

合格率は約15〜18%と、難易度は高い試験です。

また、試験日程や内容などは変更の可能性があるため、宅地建物取引士試験の受験を検討している方は必ず試験実施元の不動産適正取引推進機構の公式HPで最新の情報をチェックしましょう。

おすすめの取得方法

宅地建物取引士は合格率15〜18%と、難易度の高い国家試験です。

実際に令和6年度試験では、受験者数のうち約19万人が不合格となっています。

独学での合格も不可能ではありませんが、確実に合格したいなら対策講座の受講をおすすめします。

特にフォーサイトの講座は、2024年度試験の受講者合格率が全国平均の4.26倍と、非常に高い合格率を誇るおすすめの講座です。

宅地建物取引士の試験対策におすすめの通信講座や予備校については、こちらの記事も是非ご覧ください。

ITパスポート

(引用元:ITパスポート試験公式HP)

| ITパスポート |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、ITパスポート資格について説明していきます。

ITパスポートは「働きながらでも取れる」と多くの資格関連情報サイトで紹介されているため、ここでも紹介しています。

おすすめするポイント

ITパスポートのおすすめポイントは以下の通りです。

・ITの基本的な知識が身に付く

・上位資格取得につながる

・一生有効な国家資格

ITパスポートは、IT関連の基礎知識を問う国家資格です。

そのため、ITパスポート資格の勉強をすることで、IT分野の基本的な知識を身に着けられます。

また、IT分野には多くの資格が設けられているため、ITパスポート資格は上位資格へチャレンジする際の第一歩となるしょう。

また、ITパスポートは、一度取得すれば一生有効な国家資格です。

更新等の必要がない点は、資格として魅力的なポイントですね。

資格の情報

ITパスポートは、IT関連の基礎知識を問う国家資格です。

あくまで基礎知識を問う資格のため「取得すればIT業界で即戦力になれる」というものではありません。

しかし、ビジネスにおけるIT活用が当たり前となっている現代、ITの基礎知識を習得している証明となるITパスポートは就職・転職時には1つの武器となるでしょう。

特にIT業界を志す人は、はじめの一歩として挑戦しておくべき資格だといえます。

試験の情報

| ITパスポート試験の情報 | |

| 試験日程 | 毎月複数回実施 |

| 受験手数料 | 7,500円 |

| 受験資格 | 定め無し |

| 難易度 | 低い(合格率約50%) |

宅地建物取引士資格の試験についての情報は以上の通りです。

試験は随時、毎月複数回行われています。

受験手数料は7,500円です。

受験資格に定めはなく、誰でも受験できます。

合格率は約50%と、難易度は低い試験だといえるでしょう。

試験日程など詳細については、必ず試験実施元のITパスポートの公式HPで最新の情報をチェックしましょう。

おすすめの取得方法

ITパスポートは合格率約50%と、難易度は高くない試験といえます。

そのため、独学での合格も十分狙えます。

ただし独学に慣れていないなど、不安な人は講座の受講を検討するのも良いでしょう。

特にフォーサイトのITパスポート講座は、2024年度試験で受講者合格率84.3%と非常に高い合格率を誇るおすすめの講座です。

また、ITパスポートの通信講座について詳しく知りたい方は、こちらの記事も是非ご覧ください。

応用情報技術者

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

| 応用情報技術者 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、応用情報技術者資格について説明していきます。

応用情報技術者は「働きながらでも取れる」と通信講座大手のスタディングが公式HPでおすすめしているため、ここでも紹介しています。

おすすめするポイント

応用情報技術者資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・高度IT人材としての評価が得られる

・就職・転職時に有利になる

・他資格試験の受験時に科目免除が受けられる

応用情報技術者資格は、ITエンジニアとしての知識を問う基本情報技術者資格の上位資格で、高度ITエンジニアとしての知識を習得している証明となる資格です。

ITエンジニアとして働く人にとっては、高い評価を得てキャリアアップするために是非取得したい取得だといえます。

応用情報技術者資格はITを活用する職種では高く評価されるため、就職・転職時にも有利になるでしょう。

さらに、より高度の資格を目指す際や、国家資格である中小企業診断士、弁理士試験を受験する際にも一部科目免除が受けられるというメリットもあります。

資格の情報

応用情報技術者資格は、ITエンジニアとしての知識を問う基本情報技術者資格の上位資格で、高度ITエンジニアとしての知識を習得している証明となる資格です。

そのため、IT業界はもちろん、メーカーや省庁などITを活用する多くの職種への就職・転職時に有利となります。

難易度の高い試験ではありますが、取得すればメリットはとても大きい資格です。

試験の情報

| 応用情報技術者試験の情報 | |

| 試験日程 | 例年2回 4月第3日曜・10月第2日曜 |

| 受験手数料 | 7,500円 |

| 受験資格 | 定め無し |

| 難易度 | 高い(合格率約20%) |

応用情報技術者の試験についての情報は以上の通りです。

試験は例年2回、4月第3日曜と10月第2日曜に行われています。

受験手数料は7,500円です。

受験資格に定めはなく、基礎情報技術者資格を持っていなくても誰でも受験できます。

合格率は約20%と、比較的難易度は高い試験だといえるでしょう。

また、試験日程や内容などは変更の可能性があるため、応用情報技術者試験の受験を検討している方は必ず試験実施元の情報処理推進機構HPで最新の情報をチェックしましょう。

おすすめの取得方法

応用情報技術者は合格率約20%と、比較的難易度の高い試験です。

つまり、受験者5人あたり1人しか合格できない事になります。

そのため、確実に合格したいなら対策講座の受講をおすすめします。

特にスタディングの応用情報技術者講座はスキマ時間勉強の効率化に力を入れており、働きながらでも勉強しやすいおすすめの講座です。

応用情報技術者の試験対策におすすめの通信講座や予備校については、こちらの記事も是非ご覧ください。

危険物取扱者

(引用元:消防試験研究センター公式HP)

| 危険物取扱者 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、応用情報技術者資格について説明していきます。

危険物取扱者は「働きながらでも取れる」と資格学校大手のSATが公式HPでおすすめしているため、ここで紹介しています。

おすすめするポイント

危険物取扱者資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・収入アップが見込める

・就職・転職時に有利になる

・上級資格取得につながる

危険物取扱者資格は、危険物を扱う多くの企業で資格手当給付の対象となっています。

そのため、危険物取扱者資格を取得することで、収入アップが見込めます。

また、例えばガソリンスタンドなど、時間帯ごとに危険物取扱者資格保持者を配置する必要がある職種などへの就職・転職時にも資格が有利に働きます。

さらに、危険物取扱者資格は甲・乙・丙の3種類に分けられており、このうち甲が最も上級の資格です。

乙・丙種試験には受験資格が定められておらず、取得すれば甲種試験を受検できるため、まず乙・丙種試験にチャレンジすることで上位資格である甲種試験への足がかりとなります。

資格の情報

危険物取扱者資格は、爆発や火災の原因となる可能性のある危険物を扱う際に必要になる資格です。

取得しておくと、石油や薬品関係などの職種に就職・転職する際に有利になります。

試験は甲・乙・丙に分けられており、それぞれ扱える危険物の種類や行える業務が異なるため、自分の目的に合った資格を受験するようにしましょう。

試験の情報

| 危険物取扱者試験の情報 | |

| 試験日程 | 受験地により異なる |

| 受験手数料 | 甲種6,600円 乙種4,600円 丙種3,700円 |

| 受験資格 | 甲種:複数あり 乙・丙種:定めなし |

| 難易度 | 甲種:30~40% 乙種:60~70% 丙種:50%前後 |

危険物取扱者の試験についての情報は以上の通りです。

試験日程・頻度ともに受検する都道府県によって異なります。

受験手数料は甲種6,600円、乙種4,600円、丙種3,700円です。

受験資格について、乙・丙種試験には定めはなく、甲種試験に限り複数定められています。

合格率は最も難しい甲種試験でも30~40%と、難易度はそう高くないといえるでしょう。

試験内容の詳細については、試験実施元の消防試験研究センター公式HPをチェックしてください。

おすすめの取得方法

危険物取扱者試験は、最上級の甲種試験でも合格率は30~40%と、難易度はそう高くありません。

30~40%といえばじゃんけんの勝率と同程度の確率ですので、独学での合格も十分目指せるでしょう。

ただし、独学に慣れていないなど不安な方は対策講座の受講もおすすめです。

特にユーキャンの危険物取扱者(乙四、丙種)通信講座は1つの講座で乙四種と丙種の2つの資格取得を目指せるため、お得な講座です。

危険物取扱者試験対策の通信講座や予備校について詳しく知りたい方は、是非こちらの記事も参考にしてください。

社会保険労務士

(引用元:社会保険労務士試験オフィシャルサイト公式HP)

| 社会保険労務士 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、社会保険労務士資格について説明していきます。

社会保険労務士は「働きながらでも取れる」と通信講座大手のアガルートなどが公式HPでおすすめしているため、ここで紹介しています。

おすすめするポイント

社会保険労務士資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・独立開業を目指せる

・就職・転職時に有利になる

・実生活でも役立つ

社会保険労務士資格を取得し、かつ所定の条件を満たすと、社会保険労務士として独立開業が可能になります。

また、独立しなくても、企業の人事・労務に関する部署での活躍も期待され、就職・転職時にも有利な資格です。

さらに社会保険労務士試験で出題される範囲には、労働基準法や厚生年金など働く上でなじみ深い法律が多く含まれるため、資格勉強が実生活に役立ちやすい点も大きな魅力です。

資格の情報

社会保険労務士の主な役割は、企業の人事労務管理のサポートです。

労務管理をはじめ、年金問題や社会保険関係の手続きなども幅広く取り扱います。

取得すると企業の総務・人事部で労務のプロフェッショナルとして働いたり、独立してコンサルタントとして働くことも可能です。

試験の情報

| 社会保険労務士試験の情報 | |

| 試験日程 | 例年1回 8月第4日曜日 |

| 受験手数料 | 15,000円 |

| 受験資格 | 複数定めあり |

| 難易度 | 例年6~7% |

社会保険労務士の試験についての情報は以上の通りです。

試験は例年1回、8月の第4日曜日に実施されています。

受験手数料は15,000円です。

受験資格は学歴・実務経験などについて複数定められています。

合格率は例年6~7%と、非常に難易度の高い試験です。

具体的な受験資格など、試験の詳細については試験実施元の社会保険労務士試験オフィシャルサイトをチェックしてください。

おすすめの取得方法

社会保険労務士試験は合格率3~8%と、非常に難易度の高い国家試験です。

他の国家資格と比較しても合格率は低く、必要な勉強時間は1,000時間ともいわれるため、独学で挑むハードルは非常に高いといえます。

そのため、確実に合格したいなら対策講座の受講をおすすめします。

特にフォーサイトの社労士通信講座は、2024年度試験の受講者合格率が全国平均の4.4倍と、非常に高い合格率を誇るおすすめの講座です。

社会保険労務士の試験対策におすすめの通信講座について、詳しく知りたい人は是非こちらもチェックしてみてください。

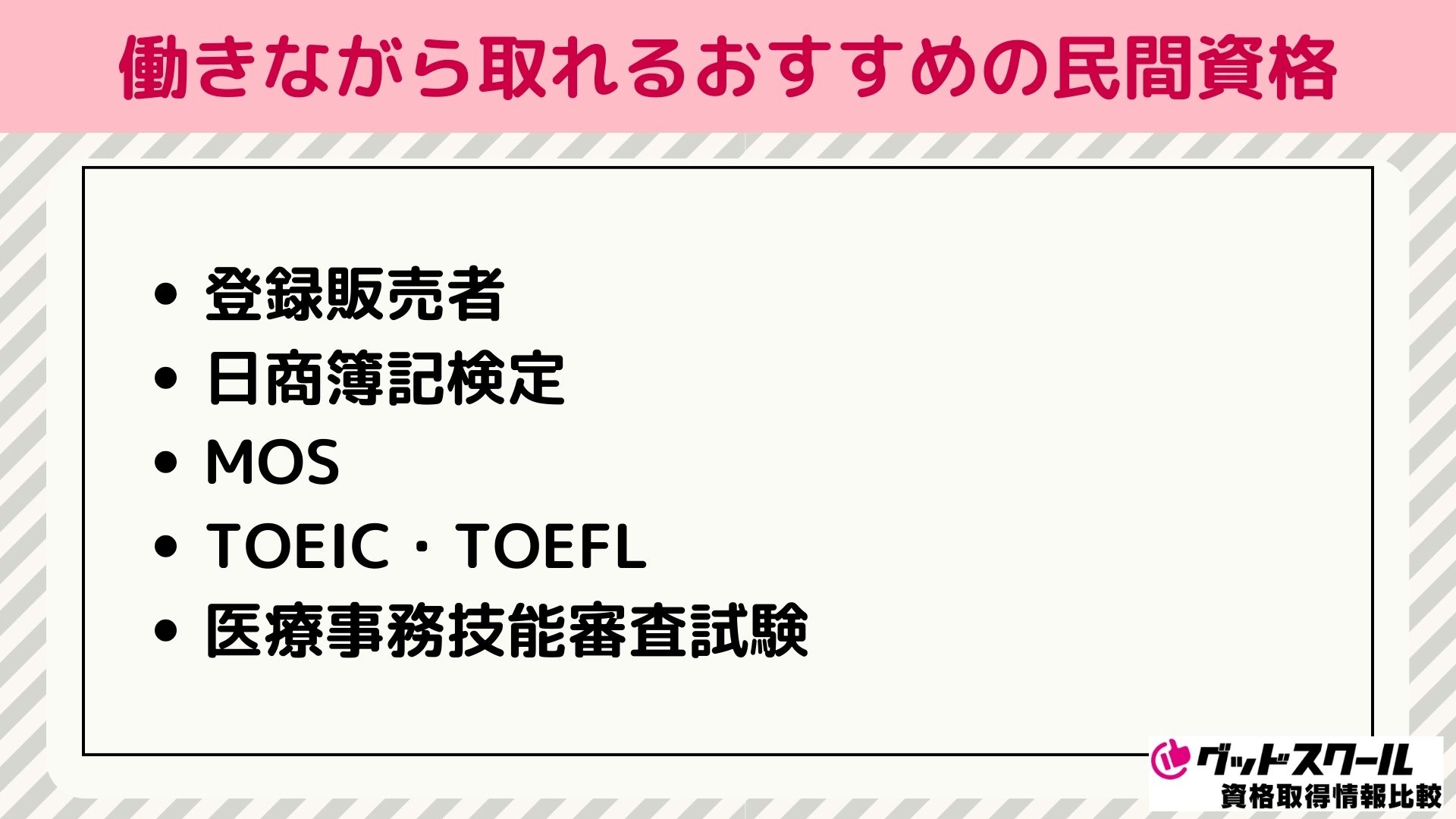

働きながら取れる国家資格以外のおすすめ資格

| 働きながら取れる国家資格以外のおすすめ資格

(資格名選択で該当箇所に移動します。) |

ここでは、働きながら取れる国家資格以外のおすすめ資格について解説していきます。

登録販売者

| 登録販売者 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、登録販売者資格について説明していきます。

登録販売者は「働きながらでも取れる」と通信講座大手のユーキャンが公式HPでおすすめしているため、ここで紹介しています。

おすすめするポイント

登録販売者資格のおすすめポイントは以下の通りです。

・資格手当で収入アップ

・就職や転職で有利になる

・独立開業も可能

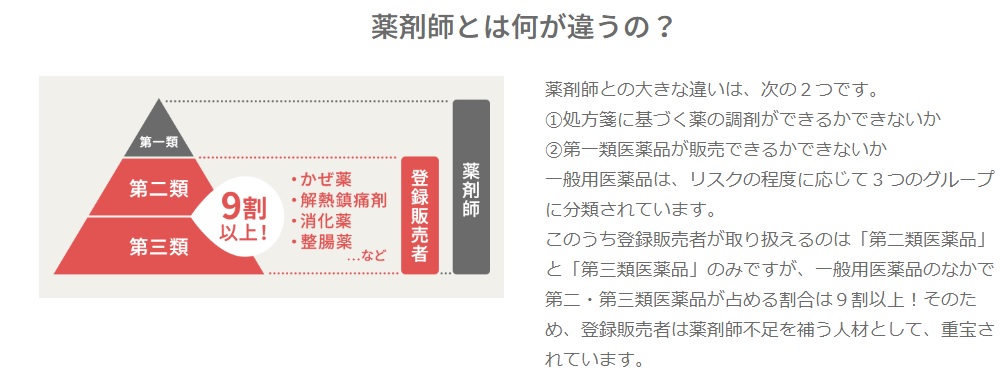

登録販売者資格は、一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格です。

薬局やドラッグストアで働いている人の場合、登録販売者資格を取得することで資格手当の対象になり、収入アップが見込めます。

また、登録販売者資格を持っていると、医薬品を扱う店舗などへの就職や転職に有利になるとも言われており、各種資格講座を行っているユーキャンも以下のように述べています。

医薬品を販売するためには、薬剤師か登録販売者の存在が欠かせません。薬剤師の場合は登録販売者では取り扱うことができない第一類医薬品等も扱うことができるため重宝される存在です。しかし、薬剤師は給与が高いため、何人も雇うには費用がかかってしまいます。

そこで、薬剤師よりも人件費が抑えられる登録販売者を積極的に採用しようと考える企業が増えています。このことから、資格を持っていれば、就職や転職において有利になる可能性があります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

医薬品を扱うためには、薬剤師また、は登録販売者の存在が不可欠です。

しかし、薬剤師は給与相場が高いため、比較して人件費の安い登録販売者を多く採用する企業が増えています。

そのため、登録販売者資格を持っていると、関連分野への就職・転職時に有利になるでしょう。

また、登録販売者の資格を保持していれば、独立してドラッグストアなどを開業することも可能になります。

このように、登録販売者は非常にメリットの多い資格だといえます。

資格の情報

登録販売者資格は、一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格です。

薬剤師との違いについて、各種資格講座を行うユーキャンの公式HPには以下のように記載されています。

(引用元:ユーキャン公式HP)

一般用医薬品には第1~3類の3種類あり、第1類を販売するには薬剤師資格が必要になります。

ただし一般用医薬品の9割以上は第2,3類のものが占めているため、登録販売者でもほとんどの一般用医薬品が扱えます。

いわば登録販売者は、一般用医薬品のプロフェッショナルといえるでしょう。

試験の情報

ここでは、登録販売者試験の情報について紹介します。

| 登録販売者試験の情報 | |

| 試験日程 | 例年8~12月(都道府県により異なる) |

| 受験手数料 | 12,800円~18,200円(都道府県により異なる) |

| 受験資格 | 定めなし |

| 難易度 | 低い(合格率約40~50% ※全国平均) |

登録販売者試験は各都道府県が年1回ずつ実施しており、日程や受験料、出題内容も都道府県によって異なります。

なお、いずれの都道府県で受ける場合も受験資格の定めはないため、居住地以外の都道府県で受験したり、日程をずらして1年のうちに複数回受験することも可能です。

都道府県によって出題内容も違うため、合格率は実施地によりばらつきはあるものの、概ね平均40~50%と難易度は比較的低い国家試験だといえます。

詳細な実施要項は各都道府県の保健所や福祉センターなどのHPで公開されますので、受験を検討する方は希望する都道府県の実施要項を必ずチェックしましょう。

おすすめの取得方法

登録販売者試験の合格率は約40~50%と、比較的難易度の低い資格試験です。

そのため、独学でも十分取得は可能だといえます。

ただし独学に慣れていないなど、不安な人は講座の受講を検討するのも良いでしょう。

なお、登録販売者試験に合格したい方に向けて当サイトがおすすめするのが、過去10年間で12,263名の合格者を輩出しているユーキャンの登録販売者講座です。

- 登録販売者 通信講座の記事はこちら

- 登録販売者 独学の記事はこちら

日商簿記検定

(引用元:商工会議所の検定試験公式HP)

| 日商簿記検定 |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、日商簿記検定について説明していきます。

日商簿記検定は多くの資格関連情報サイトで「働きながらでも取れる」と紹介されているため、ここでも紹介しています。

おすすめするポイント

日商簿記検定のおすすめポイントは以下の通りです。

・あらゆる業種で役立つ

・就職・転職時に有利

・上級資格への足がかりになる

経理の知識は、ありとあらゆる業種で必要になります。

もちろん企業の経理や会計部門では知識がそのまま活かせますし、例えば営業職にとっても、諸表を参照して数字から取引先の財務状況を読み取るスキルも身に付きます。

このように、簿記資格を持っていると、かなり広い業種で活用できるでしょう。

そのため、転職・就職の際も武器になります。

また、簿記資格は初級・3~1級の4グレード実施されており、最も難しい1級に合格すると、上級資格である税理士試験の受験資格が得られます。

資格の情報

簿記のスキルについて、各種資格講座を行うユーキャンの公式HPには以下のように記載されています。

簿記は、企業や事業者にとって必須の帳簿を、ルールに沿って適切に作成・管理し、経営に関する情報を記録するためのスキルです。

(引用元:ユーキャン公式HP)

簿記は、帳簿の作成や管理、情報の記録などを行います。

これらは事業を行う以上、必ずと言っていいほど必要な仕事です。

そのため、簿記資格は、あらゆる業種への就職を目指す上で有効な武器となるでしょう。

試験の情報

ここでは日商簿記検定の情報について紹介します。

| 日商簿記検定 | 内容 |

| 試験日程 | 2・3級:年3回(6・11・2月) 1級:年2回(6・11月) |

| 受験手数料 | 3級:3,300円 2級:5,500円 1級:8,800円 |

| 受験資格 | 各級とも定めなし |

| 難易度 | 3級:約40~50% 2級:約15~30% 1級:約10% |

日商簿記検定は2・3級は年3回、1級は年2回実施しています。

受験手数料は3級が2,850円、2級が4,720円、1級が7,850円です。

各級とも、受験資格の定めはなく、いきなり1級を受検することも可能です。

合格率は3級が約40~50%、2級が約15~30%、1級が約10%です。

そのため、難易度は級によって異なり、上級になるほど難関です。

詳細な試験要項については、検定実施元の商工会議所の検定試験の公式HPをチェックしてください。

おすすめの取得方法

日商簿記検定の合格率は3級が約40~50%、2級が約15~30%、1級が約10%です。

3級は合格率も高く、独学でも十分合格は狙えるでしょう。

ただし2級以上になると合格率は10%台と難しくなるため、確実に合格したい人は対策講座の受講をおすすめします。

なお、日商簿記検定の合格を目指す方に当サイトがおすすめするのが、クレアールです。

初学者はもちろん、3級合格者で2級取得を目指す方や1級向けの講座も開講しているため、自身の学習レベルに合わせて勉強できます。

MOS

(引用元:Microsoft公式HP)

| MOS |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、MOSについて説明していきます。

MOSは多くの資格情報関連サイトで「働きながらでも取れる」とおすすめされているため、ここでも紹介しています。

おすすめするポイント

MOSのおすすめポイントは以下の通りです。

・実用的なPCスキルが身に付く

・就職・転職時に有利

・国際的な資格で、海外でも通用する

MOSはwordやexcelなど、Microsoft社が販売しているPCソフトの技能を問われる資格です。

これらのソフトは企業などで広く使われているため、MOSの勉強をすることで実用的なPCスキルが自ずと身に付くでしょう。

また、MOSには一般レベル(スペシャリスト)と上級レベル(エキスパート)の2つのレベルが用意されており、エキスパートを取得すれば就職・転職時のアピールポイントにもなります。

加えて、MOSはMicrosoft社が認定している海外共通の資格であるため、海外でも通用する点は大きな強みといえるでしょう。

資格の情報

MOSは「マイクロソフト オフィス スペシャリスト」の略で、Microsoftが販売しているPCソフトのスキルを問われる資格です。

これらのソフトは企業などで広く使われており、かつ営業・事務問わず多くの職種で必要なため、MOSを取得すれば多くの企業に就職・転職する際のアピールポイントになるでしょう。

さらにMicrosoftはMOSの取得社に対して世界共通の合格認定証およびデジタル認定証を発行しており、海外企業への勤務を視野に入れている人にとって大きなメリットとなります。

試験の情報

ここではMOS試験の情報について紹介します。

| MOSの情報 | 内容 |

| 試験日程 | 毎月1回 第2日曜日 ※別途、随時試験あり |

| 受験手数料 | 10,780~12,980円 ※科目によって異なる |

| 受験資格 | 各科目とも定めなし ※未成年者は保護者の同意が必要 |

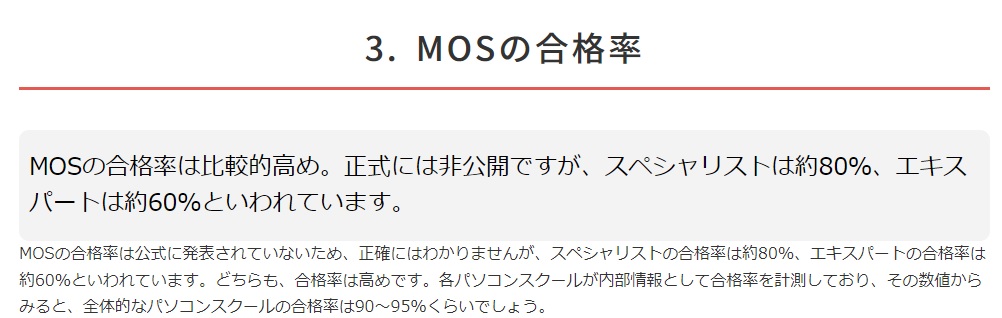

| 難易度 | 不明 ※一般的に60~80%といわれる |

MOS試験は毎月1回、第2曜日に実施されます。

ただし上記日程とは別に随時試験が実施されており、ほとんど毎日異なる会場で試験が行われています。

受験手数料は受験科目によって異なりますが、最も安価な科目で10,780円、最も高い科目で12,980円です。

各級とも受験資格の定めはありませんが、未成年者は保護者の同意が必要になります。

難易度についてはMicrosoftが合格率を公表していないため、確実な情報はありません。

ただし、各種資格講座を行っているユーキャンの公式HPに以下のような記述があります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

ユーキャンの公式HPによると、MOSの合格率はスペシャリストで約80%、エキスパートで約60%といわれています。

この情報によれば非常に高い合格率ですので、試験の難易度は低いといえるでしょう。

通信講座大手のユーキャンによる情報ですので、信憑性は高いと考えられます。

詳細な試験要項については、検定実施元のMOSの公式HPをチェックしてください。

おすすめの取得方法

ユーキャンの公式HPによると、MOSの合格率はスペシャリストで約80%、エキスパートで約60%といわれています。

合格率は非常に高いため、独学でも十分合格が狙えるでしょう。

なお、パソコン操作に不慣れな方でMOS資格を取得したい場合は、ユーキャンがおすすめです。

TOEIC・TOEFL

(引用元:国際ビジネスコミュニケーション協会公式HP)

| TOEIC・TOEFL |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、TOEIC・TOEFLについて説明していきます。

TOEIC・TOEFLは社会人受験者の人数が多く、働きながらでも受けやすいといえるため、ここで紹介しています。

おすすめするポイント

TOEIC・TOEFLのおすすめポイントは以下の通りです。

・実用的な英語力が身に付く

・就職・転職時にアピールポイントになる

・海外でも通用する(TOEFL)

TOEICとTOEFLはともにETS Japanが実施する、実用英語のテストです。

これらを勉強することで、自ずと実用的な英語力が身に付くでしょう。

また、英語力が要求される職種では、採用選考時にTOEICやTOFELの点数が重要視されることが多くあります。

そのため、取得していれば、就職・転職時に良いアピールポイントとなるでしょう。

また、TOEICとTOEFLの違いについて、大きく言えば国内ではTOEIC、国外ではTOEFLがメジャーな資格です。

そのため、TOEFLを取得していれば、海外企業への就職・転職時にも役立ちます。

資格の情報

TOEICとTOEFLはともにETS Japanが実施する、実用英語のテストです。

国内外の多くの企業の採用試験等で、英語力を証明する際の目安となっています。

グローバル化が進む現代、業種を問わず英語力が求められる場面は多く存在します。

語学力を活かした仕事への就職を希望する人はもちろん、そうでない人にとってもTOEIC・TOEFLの取得は大きなメリットとなるでしょう。

試験の情報

ここではTOEIC・TOEFLの情報についてそれぞれ紹介します。

| TOEICの情報 | |

| 試験日程 | 毎月1回 いずれかの日曜日 |

| 受験手数料 | 7,810円 |

| 受験資格 | 定めなし |

| 難易度 | ー |

TOEICは毎月1回、日曜日に実施されます。

受験手数料は7,810円です。

受験資格の定めはありません。

気になる難易度ですが、一般的な資格試験と違い、合否の判定がありません。

初学者も上級者も同じ問題で、いかに高いスコアを獲得できるかという試験形式となります。

詳しい試験要項は、実施元であるETSの公式HPをチェックしてください。

| TOEFLの情報 | |

| 試験日程 | 毎月複数回開催 |

| 受験手数料 | 195USドル |

| 受験資格 | 定めなし |

| 難易度 | ー |

受験資格の定めはありません。

TOEIC同様にTOEFLも、一般的な資格試験と違い、合否の判定がありません。

初学者も上級者も同じ問題で、いかに高いスコアを獲得できるかという試験形式となります。

詳しい試験要項は、実施元であるETSの公式HPをチェックしてください。

おすすめの取得方法

TOEICもTOEFLも一般的な資格試験と違い、合否の判定がありません。

ちなみにTOEICの満点は990点ですが、満点を取れる人の割合は全受験者の内0.1%以下と一般的に言われています。

それほどの難易度ですので、少しでも高得点を取りたい人は対策講座を受講するのがおすすめです。

もちろん「不合格になる」ことがない試験ですので、独学でどれだけ得点できるかチャレンジしてみるのも良いでしょう。

なお、当サイトがTOEICで高得点を目指したい方におすすめするのが、月額3,278円(税込)で利用できるスタディサプリENGLISHです。

→スタディサプリENGLISH公式HPでTOEIC講座の詳細を見る

- TOEIC 通信講座の記事はこちら

- TOEIC オンライン英会話の記事はこちら

医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)

(引用元:日本医療教育財団公式HP)

| 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク) |

| ・おすすめするポイント ・資格の情報 ・試験の情報 ・おすすめの取得方法 |

ここでは、医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)について説明していきます。

メディカルクラークは介護業界大手のニチイがHPで「働きながらでも取れる」とおすすめしているため、ここでも紹介しています。

おすすめするポイント

メディカルクラークのおすすめポイントは以下の通りです。

・在宅試験のため受験しやすい

・就職・転職時にアピールポイントになる

・業界での認知度が高い

医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)は、医療事務としての事務処理能力を審査する試験です。

医療事務に関する資格試験には様々な種類がありますが、メディカルクラークの試験では在宅試験が実施されており、働きながらでも取得しやすい資格です。

また、メディカルクラークの資格を取得すると、病院など医療事務を行う職種への就職・転職時に大きなアピールポイントになります。

また、メディカルクラークの試験は昭和49年度から過去40年以上に渡って実施されており、業界内での認知度・信頼度が非常に高い点も大きな魅力です。

資格の情報

医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)は、医療事務としての事務処理能力を審査する試験です。

受付業務や請求事務業務など、医療事務に関するスキルを問われます。

医療事務への就職・転職を考えている人は是非取得しておきたい資格と言えるでしょう。

試験の情報

ここでは医療事務技能審査(メディカルクラーク)試験の情報についてそれぞれ紹介します。

| 医療事務技能審査試験の情報 | |

| 試験日程 | 医科:毎月1回 歯科:年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月) |

| 受験手数料 | 7,700円 |

| 受験資格 | 定めなし |

| 難易度 | 低い(合格率約60%) |

医療事務技能審査(メディカルクラーク)試験は医科と歯科の2科目に分かれており、医科は毎月1回、歯科は年に6回実施されます。

受験手数料は7,700円です。

受験資格の定めはありません。

難易度は例年約60%と高いため、難易度は低いと言えるでしょう。

詳しい試験要項は、実施元である日本医療教育財団の公式HPをチェックしてください。

おすすめの取得方法

医療事務技能審査(メディカルクラーク)試験は合格率約60%と、比較的難易度の低い検定です。

そのため、独学でも十分取得は可能だといえます。

ただし上級の資格を狙う場合や独学では不安な人は、講座の受講を検討するのも良いでしょう。

なお、メディカルクラークの資格取得を目指す方は、取得後の求人サポートが充実しているニチイの医療事務講座がおすすめです。

- 医療事務 通信講座の記事はこちら

- 医療事務 どれがいいの記事はこちら

働きながら取れる女性におすすめの資格

| 働きながら取れる女性におすすめの資格

(資格名選択で該当箇所に移動します。) |

現在はキャリアアップを目指す女性も多いですが、結婚、出産、育児、家庭との両立などが伴う場合もあり、働き方も人生のステージによりさまざまです。

仕事を続けて行きたいと考えるのなら、そういった変化の中でも役に立つような資格を選ぶのも大切だといえます。

そこで、ここでは働きながらでも取得できる女性におすすめの資格を紹介します。

いずれもフォーサイトやユーキャンの公式HPで「女性におすすめ」とされている、人気の資格になります。

働きながらの資格取得を目指している女性は、ぜひ資格選びの参考にしてみてください。

ファイナンシャルプランナー

(引用元:日本FP協会公式HP)

ファイナンシャルプランナー(FP)はいわば、家庭や個人のお金の管理に関する専門家です。

そのため、ファイナンシャルプランナー資格の勉強をすることで、家計管理や資産運用・税金対策など、実生活に役立つ様々なお金の知識が得られます。

そのため、家計を管理する女性にとても向いている資格だといえます。

また、ファイナンシャルプランナー資格を持っていると、就職や転職時に有利になるとも言われているため、育児や出産からの再就職を考えている女性にもおすすめです。

日商簿記検定

(引用元:商工会議所の検定試験公式HP)

簿記は帳簿の作成や管理、情報の記録などを行いますが、経理の知識はありとあらゆる業種で必要になります。

また、家計管理にも活かせるため、家計を管理する女性には特におすすめの資格だといえます。

加えて簿記資格を持っていると、かなり広い業種で活用できます。

そのため、育児や出産からの再就職の際も武器になります。

登録販売者

登録販売者資格は、一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格です。

医薬品を扱うためには薬剤師また、は登録販売者の存在が不可欠ですが、薬剤師は給与相場が高いため、比較して人件費の安い登録販売者を多く採用する企業が増えています。

そのため、登録販売者資格を持っていると、関連分野への就職・転職時に有利になります。

そのため、育児や出産からの再就職を目指す女性にもおすすめです。

宅建(宅地建物取引士)

(引用元:不動産適正取引推進機構公式HP)

宅地建物取引士は、不動産取引に関する専門家である事を示す国家資格です。

法律により、不動産事務所は従業員に5人に1人の割合で宅地建物取引士を雇わなければなりません。

宅地建物取引士を取得することにより、不動産業界はもちろん、物件や土地に関わる業務を行う金融業界や建築業界への就職・転職も有利になります。

そのため、育児や出産から不動産業界や金融・建築業界への再就職を目指す女性にもおすすめです。

また、不動産関連の仕事をしていない人でも、自身がマイホームを購入したり部屋を借りる際にも、不動産取引の知識は大いに役立ちます。

家計管理を担うことの多い女性には特におすすめの資格だといえます。

中小企業診断士

(引用元:中小企業診断協会公式HP)

中小企業診断士の主な役割は、企業の経営戦略策定や、戦略実行のためのアドバイスを行うことです。

そのため、中小企業診断士資格を取得すれば、幅広い経営知識を持っているという1つの目安にもなり、転職時のアピールポイントとして非常に有効です。

このように、中小企業診断士資格は、育児や出産から不動産業界や金融・建築業界への再就職を目指す女性にもおすすめの国家資格です。

マイクロ ソフトオフィス スペシャリスト (MOS)

(引用元:Microsoft公式HP)

MOSは「マイクロソフト オフィス スペシャリスト」の略で、Microsoftが販売しているPCソフトのスキルを問われる資格です。

これらのソフトは企業などで広く使われており、かつ営業・事務問わず多くの職種で必要なため、MOSを取得すれば多くの企業に就職・転職する際のアピールポイントになるでしょう。

そのため、育児や出産から不動産業界や金融・建築業界への再就職を目指す女性にもおすすめの国家資格です。

働きながら取れる男性におすすめの資格

| 働きながら取れる男性におすすめの資格

(資格名選択で該当箇所に移動します。) |

仕事をしていく上ではやはり、「昇進・昇給を目指したい」「もっと良いところに転職したい」、さらには「独立したい」という人もいるでしょう。

そういった場合にはどんな資格が役に立つのか見て行きましょう。

ぜひご覧いただき、資格選びの参考にしてください。

宅建(宅地建物取引士)

(引用元:不動産適正取引推進機構公式HP)

宅地建物取引士資格は、不動産業界の多くの企業で資格手当給付の対象となっています。

そのため、宅地建物取引士資格を取得することで収入アップが見込めます。

加えて、法律により、不動産事務所は従業員に5人に1人の割合で宅地建物取引士を雇わなければなりません。

そのため、不動産業界でキャリアアップを目指す際や、金融・建築業界への就職・転職時には資格保持が有利に働くでしょう。

ファイナンシャルプランナー

(引用元:日本FP協会公式HP)

ファイナンシャルプランナー(FP)はいわば、家庭や個人のお金の管理に関する専門家です。

そのため、ファイナンシャルプランナー資格の勉強をすることで、家計管理や資産運用・税金対策など、実生活に役立つ様々なお金の知識が得られます。

特に保険や金融関係の営業で個人顧客を相手にする場合、家計管理の知識が多ければ多いほど具体的な提案ができます。

そのため、お金の知識を問われるファイナンシャルプランナー資格を保持していると、それらの業界への入職時やキャリアアップを目指す際に有利に働くでしょう。

また、ファイナンシャルプランナー資格は、多くの企業で資格手当の給付対象となっています。

そのため、働きながら資格を取り、かつ収入も増やしたいという男性におすすめの資格です。

MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)

(引用元:Microsoft公式HP)

MOSは「マイクロソフト オフィス スペシャリスト」の略で、Microsoftが販売しているPCソフトのスキルを問われる資格です。

これらのソフトは企業などで広く使われており、かつ営業・事務問わず多くの職種で必要なため、MOSを取得すれば多くの企業に就職・転職する際や、キャリアアップを目指す際のアピールポイントになるでしょう。

さらにMicrosoftはMOSの取得社に対して世界共通の合格認定証およびデジタル認定証を発行しており、海外企業への勤務を視野に入れている男性にとって大きなメリットとなります。

日商簿記

(引用元:商工会議所の検定試験公式HP)

簿記は帳簿の作成や管理、情報の記録などを行いますが、経理の知識はありとあらゆる業種で必要になります。

そのため、簿記資格を持っていると、かなり広い業種で活躍が見込めるでしょう。

また、簿記資格検定のうち最も難しい1級に合格すると、上級資格である税理士試験の受験資格が得られるため、キャリアアップを目指す男性におすすめの資格です。

社労士(社会保険労務士)

(引用元:社会保険労務士試験オフィシャルサイト公式HP)

社会保険労務士の主な役割は、企業の人事労務管理のサポートです。

社会保険労務士資格を取得し、かつ所定の条件を満たすと、社会保険労務士として独立開業が可能になります。

また、独立しなくても、企業の人事・労務に関する部署での活躍も期待され、就職・転職時にも有利な資格です。

そのため、独立やキャリアアップで収入アップを目指す男性におすすめの資格といえます。

ただし、試験の合格率は例年 5〜7%前後と非常に低く、難易度も国家資格の中でも高い水準にあります。

そのため、効率よく学習を進めて合格を勝ち取るには、自分に合った勉強法が欠かせません。

社会保険労務士試験対策におすすめの通信講座が気になる方は、以下の記事も参考にしてください。

→社労士の通信講座の記事はこちら

危険物取扱者

(引用元:消防試験研究センター公式HP)

危険物取扱者資格は、危険物を扱う多くの企業で資格手当給付の対象となっています。

そのため、危険物取扱者資格を取得することで、収入アップが見込めます。

くわ例えばガソリンスタンドなど、時間帯ごとに危険物取扱者資格保持者を配置する必要がある職種などへの就職・転職時にも資格が有利に働きます。

さらに危険物取扱者資格は甲・乙・丙の3種類に分けられており、このうち甲が最も上級の資格です。

乙・丙種試験には受験資格が定められておらず、取得すれば甲種試験を受検できるため、まず乙・丙種試験にチャレンジすることで上位資格である甲種試験への足がかりとなります。

このように、収入アップやキャリアアップを目指す男性にとっておすすめの資格です。

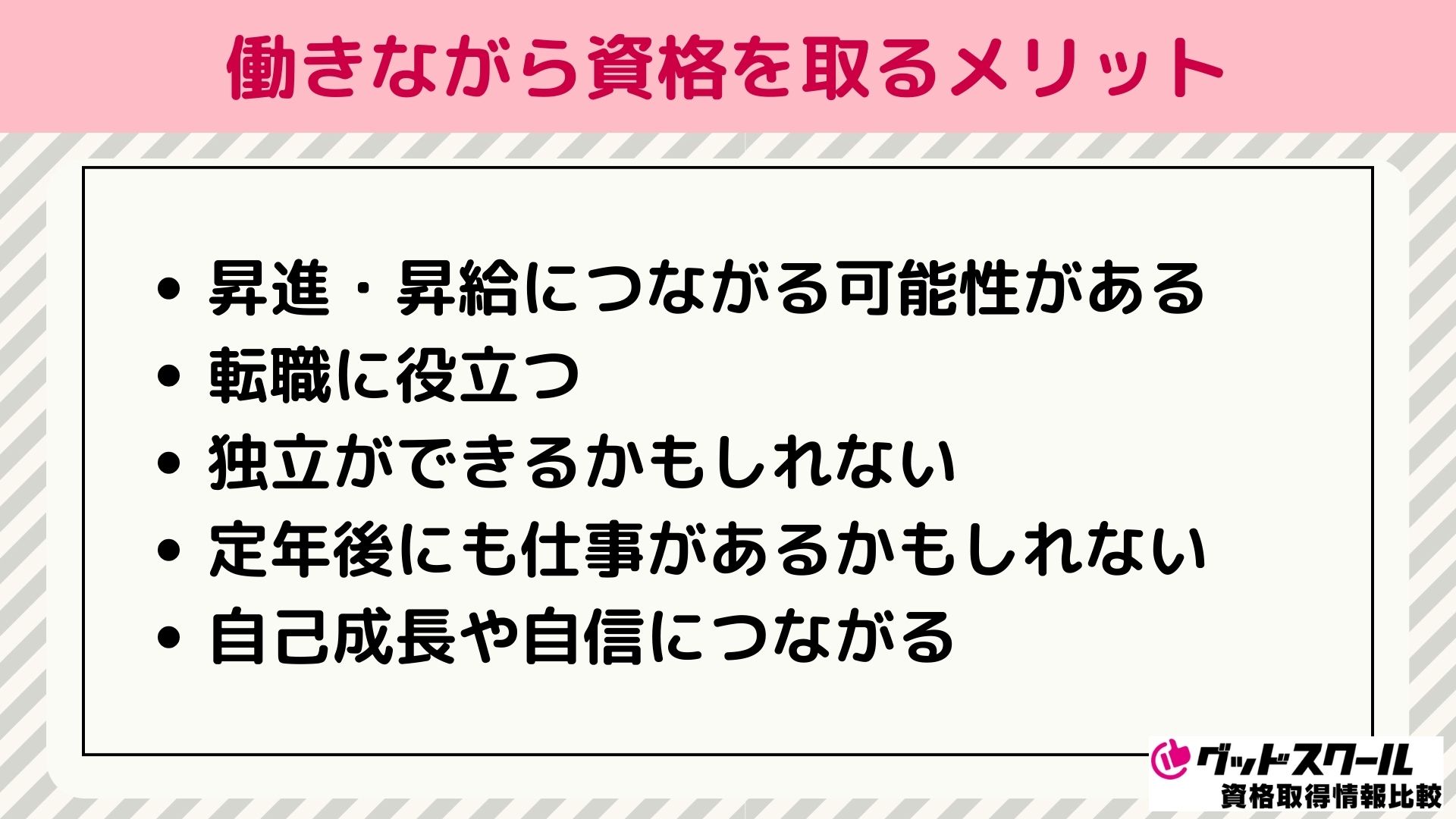

働きながら資格をとるメリット・デメリット

| 働きながら資格を取るメリット・デメリット |

ここでは、働きながら資格を取るメリット・デメリットについて解説していきます。

働きながら資格を取るメリット

| 働きながら資格を取るメリット |

|

ここでは、働きながら資格を取るメリットについて解説していきます。

昇進・昇給につながる可能性がある

働きながら現在の仕事に関する資格を取ることで、職場内での昇進や資格手当等による昇給が期待できます。

例えば不動産関係の企業に勤める人が宅地建物取引士資格を取得した場合、社によって以下のように資格手当が支給されます。

| 企業 | 資格手当給付額(月) |

| A社 | 2万円 |

| B社 | 1万5000円 |

| C社 | 3万円 |

(採用情報・求人情報サイトより調査)

このように、概ね1万円~3万円が毎月の給料にプラスで支給されるため、年収にすれば12万~36万円もの収入アップも目指せます。

また、実務に関する資格を取得することで仕事の知識が補強され、仕事の効率アップにもつながるでしょう。

転職に役立つ

転職を考えている場合、転職先が現在の職場と異なる業種であれば、予め転職先の業務に関する資格を取っておくことで転職活動がスムーズになります。

下の画像は不動産管理の求人情報ですが、「歓迎する資格」欄に「宅地建物取引士」とあります。

(引用元:indeed公式HP)

このように、転職活動では、関連資格を持っていると選考で有利になるケースが多くあります。

また、職種によっては関連資格の保有が応募資格となる場合もあるため、志望する業種の関連資格を予め取得した方が転職活動はスムーズになるでしょう。

退職してから資格を取るよりも無収入の期間が短くなるため、転職を考えているなら可能な限り現在の職場で働きながらの資格取得をおすすめします。

独立ができるかもしれない

中小企業診断士や行政書士など、取得することで独立開業を目指せる資格も本記事では多く紹介しています。

例えばネットで「行政書士事務所」と検索すると多くの事務所がヒットしますが、それぞれの事務所を設立した人は必ず行政書士資格を持っています。

逆に言うと、行政書士資格を持っていなければ行政書士事務所を立ち上げることはできません。

そのため、将来的に資格の必要な分野で独立を考えている人は、必ず資格を取りましょう。

退職してから資格取得するよりも、可能な限り現在の職場で働きながら資格を取得する方が無収入の期間が短くなるためおすすめです。

定年後にも仕事があるかもしれない

働きながら資格を取得しておくことで、定年退職後も現在の職場で仕事をもらえるケースは少なくありません。

定年後の勤続を希望する場合、定年前に現在の職場で有効な資格を取っておくことが重要です。

また、定年後に別業種へ就職する場合でも、関連分野の資格を取得しておくことで就職活動がスムーズになります。

自己成長や自信につながる

働きながら資格の勉強をすることは、決して簡単なことではありません。

しかし、大変だからこそ、試験に合格した際の達成感は大きく、自己成長や自信につながることでしょう。

働きながら資格を取るデメリット

| 働きながら資格を取るデメリット |

|

資格取得自体にデメリットはありませんが、働きながらの取得の場合、勉強の負担が仕事に悪影響を及ぼす場合も考えられます。

ここではそのような、働きながら資格を取るデメリットについて解説していきます。

結局、仕事が忙しくて必要な勉強時間が取れない

働きながら資格取得を目指す場合でも、多くの場合は勉強時間よりも仕事を優先しなければなりません。

あまりに仕事が忙しいと必要な勉強時間が取れず、受験手数料や教材費を無駄にしてしまうケースも考え得るでしょう。

ストレスが増える

仕事でも勉強でも、多くの場合ストレスは付き物です。

働きながら資格取得を目指す場合、仕事のストレスに勉強のストレスも加わるため、心理的消耗は大きくなるでしょう。

資格を取る前に挫折しやすい

働きながら資格取得を目指す場合でも、多くの場合は勉強時間よりも仕事を優先しなければなりません。

あまりに仕事が忙しいと必要な勉強時間が取れず、受験前に挫折してしまうケースも考え得るでしょう。

通信講座を受講する場合などには受講料、資格試験の受験料などお金が掛かる

働きながらの資格取得を目指す場合でも、そうでない場合と同様に講座の受講料や受験料は必要になります。

単純に費用負担が増えるため、仕事も勉強もこなしつつ、家計管理も見直す必要が出てくるでしょう。

取得した資格が、必ず役に立つという保証はない

企業に勤めている人の場合、勤務する部署は自分で決められない場合がほとんどです。

そのため、実務に関連する資格を取得したとしても、必ず仕事に活かせるという保証はありません。

働きながら取る資格を選ぶポイントは?

| 働きながら取る資格を選ぶポイント |

|

ここでは、働きながら取る資格を選ぶポイントについて解説します。

教育訓練給付金制度が使える資格

働きながら取る資格を選ぶ際は、教育訓練給付金制度が使える資格を選ぶことで出費を抑えられます。

厚生労働省のHPには、教育訓練給付金制度について以下のように記載されています。

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

(引用元:厚生労働省公式HP)

教育訓練給付金制度の対象となる資格を選べば、受講費用の一部が支給されるため、結果的に資格取得のための出費が抑えられます。

取得を目指している資格が該当するか、必ず確認しましょう。

受験資格の有無

各種資格には、受験するための受験資格が設けられている資格も多く存在します。

関連分野の実務経験があっても受験資格を満たせないケースも起こり得るため、資格を選ぶ際は必ずチェックしましょう。

自分にあった難易度の資格

資格を選ぶ際、あまりに難易度の高い資格は避けた方が無難です。

特に働きながら資格取得のための勉強をする場合、勉強の負荷が大きすぎると仕事に悪影響を及ぼし、試験にも落ちてしまうケースも考えられます。

そんな事態を避けるため、自分に合った難易度の資格を選ぶよう心掛けましょう。

用途を明確にする

働きながらの資格取得は大変です。

そのため、仕事をしながらでも勉強のモチベーションを保てる資格を選ぶことが非常に重要になります。

モチベーションを維持するため、何のためにその資格を取るのか、勉強を始める前に明確にしておきましょう。

自分の状況をよく把握する

働きながら取る資格を選ぶ際に、自分の状況を把握することはとても重要です。

せっかく苦労して資格を取っても、実務経験や年齢によっては実務に使えない場合も起こり得るためです。

資格を選ぶ前に、自分の状況をしっかり整理しましょう。

将来を見据え、これからも需要があるか考える

社会情勢は日毎に変化しており、「今後なくなる仕事」という話題も散見されます。

取得しようとしている資格の需要が今後もあり続けるのか、勉強を始める前にしっかり下調べしましょう。

働きたい職種の求人に、その資格が必須なのかどうか

せっかく苦労して資格を取得できたとしても、自身が働きたい職種の求人に必要ないのであれば苦労した意味が薄れてしまいます。

希望する求人に必須な資格かどうか、勉強を始める前にしっかりチェックしておきましょう。

興味がある資格

働きながらの資格取得は大変です。

そのため、仕事をしながらでも勉強のモチベーションを保てる資格を選ぶことが非常に重要になります。

勉強のモチベーションを維持するため、自身が興味を持てる資格を選ぶことが大切です。

仕事をしながら資格を取るための勉強タイムスケジュール

| 仕事をしながら資格を取るための勉強タイムスケジュール |

|

ここでは、仕事をしながら資格を取るための勉強タイムスケジュールについて解説します。

1日の勉強時間を割り出す

効率的な勉強スケジュールを立てるためには、試験合格のために必要な勉強時間数や試験日までの残日数を最初に割り出すことが重要です。

仕事をしながらの勉強の場合は時間管理がよりシビアになるため、1日あたりにどれだけの勉強時間が必要なのか、しっかり計画を立てましょう。

詰め込み過ぎで余裕のないスケジュールは挫折しやすい

働きながらの資格勉強は大変です。

あまりに無理な勉強スケジュールでは、受験前に挫折してしまいかねません。

余裕を持った勉強スケジュールを立てて試験勉強に臨みましょう。

細かすぎるスケジュールは管理が面倒になり、やる気に影響する可能性も

勉強スケジュールは綿密にするに越したことはありませんが、あまりに細かすぎるのもかえって良くありません。

仕事をしながらの勉強の場合、急な残業などで勉強スケジュールに影響が出かねないためです。

スケジュール通りに進まずやる気を失ってしまわないよう、勉強スケジュールは多少の余裕を持って立てるのが良いでしょう。

勉強をやるタイミングを決めておく

「気が向いたときに勉強する」というスタイルでは、なかなか勉強に足が向きません。

特に仕事しながらの勉強の場合、「○時から×時の間は勉強する」というようにルーティンを決めて取り組むと、勉強を習慣化できるため効率よく学べます。

明確にゴールを設定する

資格勉強をする際は、ゴールを明確に設定することが重要です。

「今日はテキストを○ページ進める」というようにメリハリをつけて臨むことで、試験までのモチベーションを維持しましょう。

隙間時間を無駄にしない

仕事をしながらの資格勉強の場合、通勤や家事の隙間時間をいかに活用できるかが合格のカギとなります。

資格によってはスマートフォンなどを利用したオンデマンド教材も充実しているため、それらを活用して短時間でも知識を吸収する癖をつけましょう。

働きながら資格取得の勉強ができる通信講座

仕事をしながらの勉強法には独学、通信講座、通学という選択がありますが、働きながら限られた時間で効率良く知識を身につけるためには、場所や時間も選ばない通信講座がおすすめです。

ここではおすすめの大手通信講座を紹介しますので、各社の特徴など是非参考にしてください。

| 働きながら資格取得ができる通信講座

(会社名選択で該当箇所に移動します。) |

アガルート

(引用元:アガルート公式HP)

主に扱っている講座

アガルートは主にビジネス系資格を扱っており、法律系や公務員系、医療系、ビジネススキルなどの講座を2026年1月現在で全85種類の講座が受講できます。

働きながらの勉強しやすいポイント

アガルートは通信講座を専門に行っているため、働きながらの勉強の場合、自分の生活スタイルに合わせた学習スタイルを選べる点が魅力です。

また、オンライン教材のUIに力を入れており、音声ダウンロードや再生速度の変更など、受講しやすいオンライン教材が魅力的なポイントです。

特にスマホで観られる講義動画は10~30分の短時間で用意されており、通勤時などの隙間時間に効率的に学習できます。

詳しく知りたい方は、アガルートHPをチェックしてください。

フォーサイト

(引用元:フォーサイト公式HP)

主に扱っている講座

フォーサイトは主にビジネス系資格を扱っており、司法書士や社会保険労務士、中小企業診断士などの講座が受講できます。

働きながらの勉強しやすいポイント

フォーサイトは通信講座を専門に行っているため、働きながらの勉強の場合、自分の生活スタイルに合わせた学習スタイルを選べる点が魅力です。

特にManabunというeラーニングのシステムに力を入れており、オンラインで講師とコミュニケーションを取れるライブ配信講義の満足度は96.4%と、非常に満足度が高くなっています。

また、低価格を売りにしており、受講費が安く抑えられる点は大きなポイントです。

詳しく知りたい方は、フォーサイトHPをチェックしてください。

資格の大原

(引用元:資格の大原公式HP)

主に扱っている講座

資格の大原は公務員系資格やビジネス系資格を中心に扱っており、会計系や法律系、医療・福祉や語学など、2026年1月現在で32の講座が用意されています。

通信講座のみでなく対面講座のコースも多数扱っているため、オンライン学習が苦手な方は通学コースを選んだり、通学と通信講座を併用するなど、選べる学習スタイルの幅が広い点が魅力です。

働きながらの勉強しやすいポイント

資格の大原は通信講座のみでなく対面講座のコースも多数扱っており、多くの学習スタイルから選んで講座受講できます。

働きながらの勉強の場合、自分の生活スタイルに合わせた学習スタイルを選べる点は魅力的ですね。

また、充実しているのは教材だけでなく、全国各地の駅前などに教室を持っているため、自習室や相談ブースが使える点も大きなポイントです。

そのため、自宅や勤務先の近くに大原のスクールがある方は、オフラインでの学習を選択肢に入れるのも良いでしょう。

詳しく知りたい方は、資格の大原の公式HPをチェックしてください。

ユーキャン

(引用元:ユーキャン公式HP)

主に扱っている講座

ユーキャンはビジネス系から趣味分野まで多岐に渡る講座に扱っており、その数はなんと150以上に及びます。

行政書士や宅地建物取引士からペン字やフラワーアレンジメントまで、かなり幅広い講座から選んで受講できます。

働きながらの勉強しやすいポイント

ユーキャンはスマホ講義などオンライン教材が充実しているため、働きながらの勉強の場合、自分の生活スタイルに合わせた学習スタイルを選べる点が魅力です。

質問や添削などのサポートも充実しており、講座開始前に受講生に合わせた勉強スケジュールも策定してくれるため、安心して勉強に臨めます。

さらにユーキャンが用意する紙のテキストは、持ち運びやすいA5サイズでデザインされています。

通勤時などの隙間時間を利用して勉強したい紙派の人には嬉しいですね。

詳しく知りたい方は、ユーキャンの公式HPをチェックしてください。

スタディング

(引用元:スタディングHP)

ここでは、通信講座スタディングについて説明します。

主に扱っている講座

スタディングは主にビジネス系資格を中心に扱っており、ビジネス・経営系やIT系、ビジネススキルや語学など、2025年12月現在で38講座以上が用意されています。

いずれの講座にも無料トライアル講座が用意されているため、講座の雰囲気を確認してから申込を決められる点は魅力的ですね。

働きながらの勉強しやすいポイント

スタディングの公式HPには、「『忙しい方こそ、もっと活躍して頂きたい』その思いから『スタディング』は開発されました」(引用元:スタディング公式HP)というメッセージが記載されています。

スタディングではその言葉通り、働きながらの勉強を前提としたカリキュラムが組まれており、仕事をしながらの資格取得を目指す方に特におすすめの通信講座だといえます。

例えばスマホで勉強を完結できる豊富なオンライン教材が用意されており、働きながら隙間時間を使って勉強する場合、オンライン教材が充実している点はとても魅力的です。

詳しく知りたい方は、スタディングの公式HPをチェックしてください。

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座公式HP)

主に扱っている講座

ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)はビジネス系から趣味分野まで多岐に渡る講座に扱っており、2026年1月現在で225講座種類の講座を開講しています。

行政書士やファイナンシャルプランナーを始めとしたビジネス系講座はもちろん、特筆すべきはジェルネイルやリンパマッサージ、クリスタルデコレーションなど、女性向け講座が充実している点でしょう。

働きながらの勉強しやすいポイント

ヒューマンアカデミー通信講座は通信講座を専門に行っているため、働きながらの勉強の場合、自分の生活スタイルに合わせた学習スタイルを選べる点が魅力です。

また、講師への質問が無制限にできるなどサポートが充実しているため、安心して勉強に臨めます。

詳しく知りたい方は、ヒューマンアカデミー通信講座の公式HPをチェックしてください。

→ヒューマンアカデミー通信講座公式HPで通信講座の詳細を見る

資格のキャリカレ

(引用元:資格のキャリカレ公式HP)

主に扱っている講座

資格のキャリカレはビジネス系から美容系まで多岐に渡る講座を扱っており、飲食系や医療系、ブライダルまで幅広い講座から選んで受講できます。

その講座数は2026年1月現在で150種類以上に及びます。

働きながらの勉強しやすいポイント

資格のキャリカレは通信講座を専門に行っているため、働きながらの勉強の場合、自分の生活スタイルに合わせた学習スタイルを選べる点が魅力です。

また、実技を伴う講座ではスマホで実技動画を観られるサービスも提供しており、安心して勉強に臨めます。

さらにキャンペーンも多数行っており、申込のタイミング次第で受講料が数万円もお得になる場合もあります。

詳しく知りたい方は、資格のキャリカレ公式HPをチェックしてください。

働きながらの資格取得に関するよくある質問

| 働きながらの資格取得に関するよくある質問 |

|

ここでは、「働きながら 資格」に関するよくある質問について解説していきます。

仕事をしながらの勉強が辛くなったらどうする?

仕事をしながらの勉強が辛くなったときは、勉強スケジュールを見直すことで負担が過大になっていないかまず確認・是正しましょう。

それでも勉強が辛いときは、ストレッチなどで時間を決めて息抜きをするのがおすすめです。

働きながらの勉強はきついので両立は無理?

働きながらの勉強は確かにきついですが、両立している人も多くいます。

「働きながら勉強 きつい」で検索すると、同じ悩みを抱えている人に向けたサイトやブログが多くヒットします。

(引用元:スタディング公式HP)

こういったHPなどを参考にすることで勉強法を真似したり、「きついのは自分だけじゃない」と気合を入れ直すといいでしょう。

働きながらの勉強はストレスになる?

働きながらの勉強はストレスになりますが、必ずしもそうとは言い切れません。

自分の興味のある分野を勉強する場合や、勉強する目的が明確にわかっていれば、勉強が苦でなくなることもあるでしょう。

アロマ マッサージの資格を働きながら取得できる?

アロママッサージの資格は、働きながらでも取得できます。

資格のキャリカレではリンパケアセラピストの通信講座を行っているため、受講してみるのもよいでしょう。

(引用元:資格のキャリカレ公式HP)

詳しく知りたい方は、資格のキャリカレ公式HPをチェックしてください。

エステシャンは国家資格が必用なの?

エステティシャンに必要な国家資格はありません。

民間資格は複数存在するため、自身の希望する分野の資格取得を検討するとよいでしょう。

資格なしでもエステの開業はできるの?

エステの開業には資格要件は設定されていません。

ただし上質なサービスを提供するためには、民間資格を取得するなどして知識を身に着けておくほうがベターでしょう。

介護資格取得支援制度って?

介護資格取得支援制度とは、従業員が介護資格を取得するために必要な費用を会社が負担してくれる制度のことです。

行政が支援している場合もありますので、自身が勤めている事業所や自治体の制度要項を確認しましょう。

働きながら取れる医療資格はあるの?

働きながら取れる医療資格はあります。

例えば各種資格の通信講座を行っているたのまなは、医療事務など医療系資格の通信講座を開講しています。

(引用元:たのまな公式HP)

他にも多くの資格学校が医療事務の講座を扱っていますので、自身が取得したい資格の講座があるかチェックしてみるとよいでしょう。

40代の働く男性に向いている資格は?

40代の男性が働きながら取得する資格に向いているのは、宅地建物取引士やファイナンシャルプランナー、マイクロソフト オフィス スペシャリストが挙げられます。

詳しくは本記事で説明していますので、自身のキャリアに合った資格を探す参考にしてみてください。

働きながら取れる資格:まとめ

働きながら資格をとるのは大変ですが、資格を取ること自体のデメリットはあまりありません。

また、資格の勉強をすることで少なからずとも知識が身につくので、全く損にはならないでしょう。

もちろん、働きながら取るに値する資格は人によって違います。

そのため、ご自身でも良く調べた上で、自分に合った資格、実になる資格を選んで取得しましょう。

資格も色々あって選びにくいかもしれないので、例えばビジネス系ならアガルートが、色々な資格から選びたいなら、ユーキャンがおすすめです。

一度HPを見てみるとイメージがつきやすいと思うので、チェックしてみてはいかがでしょうか。