簿記2級は、経理ができることを広くアピールできる非常に人気の高い資格です。

就職や転職の際に求人の幅が広がる等のメリットがあるので、簿記を勉強するならぜひ2級まで取りたいところです。

ただ、簿記2級の試験は、3級よりも難易度がぐっと上がり、合格できるか不安になる方もいるんじゃないでしょうか。

仕事や家事育児などをこなしながら簿記2級に合格するためには、適切な勉強方法とスケジュール管理が重要です。

今回の記事を読んで、簿記2級合格のために必要な勉強時間を知り、自分に合った勉強スケジュールと勉強方法を決める手がかりにしてください。

また、1ヶ月で合格した人の情報やスケジュールも記載をしています。

なお、簿記2級の学習は通信講座もおすすめです。

→簿記のおすすめ通信講座の記事はこちら

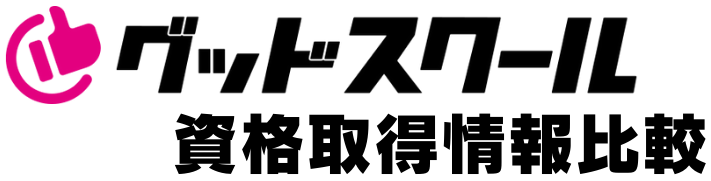

簿記2級に合格するために必要な勉強時間は?

簿記2級の通信講座を提供している会社によると、簿記2級の合格に必要な勉強時間の目安は、おおよそ150~500時間です。

各会社の公式HPによると以下の勉強時間が必要と記載されています。

| 学校名 | 簿記3級取得者 | 簿記初学者 |

| ユーキャン | 250~350時間(独学) 150~250時間(通信) |

350~500時間 |

| TAC | 200~250時間(独学) 150~250時間(通信) |

300~350時間 |

| フォーサイト | 250~350時間(独学) 150~250時間(通信) |

350~500時間(独学) 250~350時間(通信) |

(通信講座を提供している企業のHPを参考に作成)

勉強時間の目安は、算出した会社や個々の条件によって大きく異なり、また同じ条件であっても50~150時間の個人差があります。

簿記2級合格に必要な勉強時間は、独学なら約250~350時間以上です。

ただし通信講座を使えば、約150~250時間以上で済むでしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

簿記3級を保持している人なら、独学で250~350時間程度が必要 となり、1日2~3時間を学習時間に充てるとすると、期間の目安は4~6カ月程度です。

通学や通信講座を利用するのであれば、150~250時間程度の学習時間が目安となります。

3級を取得しておらず、業務や授業でも簿記の経験がない初心者が2級合格を目指す場合は、独学なら350~500時間、期間は6~8カ月程度が目安です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

各社の情報をまとめると、勉強時間の目安は150時間〜500時間程度とかなり幅が広いです。

150時間と考えると、1日2時間の学習で2ヶ月半、最長の500時間と考えると、1日3時間の学習で半年程度かかる計算です。

いずれにしても、資格試験に合格するためには、多くの場合は仕事や家事育児などの日々の生活と両立しながら勉強時間を捻出しなくてはいけません。

自分が簿記2級合格するために必要な勉強時間を知ることは、合格までのスケジュールを立てるための第一歩です。

自分の簿記に関する知識がどの程度あるのか、どのような勉強方法を選ぶかを検討しながらスケジュールを組み立てましょう。

簿記3級合格者と初学者で必要な勉強時間は異なる

通信講座各社によると、簿記2級の合格に必要な勉強時間は、簿記3級を既に合格している場合は150~350時間、簿記初学者の場合は250~500時間です。

簿記2級に合格するための勉強時間は、簿記3級の知識を持っている方であれば、だいたい200~250時間程度が必要となるでしょう。

簿記の経験が無い方は、簿記の基礎知識から勉強していく必要があるため、300~350時間程度の勉強時間が必要でしょう。

(引用元:資格のTAC公式HP)

簿記の初学者がいきなり2級に挑む場合、独学だと約350~500時間は必要です。

簿記3級合格者なら、独学で約250~350時間で2級取得の可能性があります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

簿記2級は、簿記3級の知識が身に付いていることが前提の資格試験です。

簿記初学者は、独学の場合は簿記3級のテキストから開始して、簿記2級の勉強の基礎を固める所から始める必要があります。

通信・通学講座を受ける場合は、「初学者向け講座」「3級・2級セットコース」など、3級部分の学習が含まれている講座を選択します。

あくまで勉強時間は目安ですので、3級合格者だから短期間でも大丈夫だろうと慢心せず、自分の学習の定着について確認しながら、余裕のある勉強期間を確保して準備しましょう。

初学者が簿記3級を飛ばして簿記2級を受ける場合、まずは簿記3級の範囲の学習をする分勉強時間は長くなるため、試験までモチベーションを維持してコツコツと続ける必要があります。

独学か通信・通学講座を受講するかで必要な勉強時間は異なる

通信講座各社によると、簿記2級に合格するため必要な勉強時間は、独学では250~500時間、通信・通学講座を受講した場合は150~350時間です。

| 通信・通学講座による勉強時間が独学より短くなる理由 |

|

独学の場合、学習の組立を考える所から始まり、インプットとアウトプットのバランス・実践問題取り組みのタイミング・モチベーションの維持まで、全て自分で管理しながら勉強を続けていく必要があります。

「基本講座」と「スマート問題集」で基礎を固め、「実戦力UPテスト」でさらに練習を積み、「検定対策模試」でより実践的な問題の経験を積む。スタディングでは、この流れを「学習フロー」機能がサポート!無理なく、効率よく、着実に力を付けていく勉強法を実現します。

(引用元:スタディング公式HP)

通信・通学講座では、合格のためのノウハウを持ったプロが、スケジュール管理や合格までの道筋を全面的にサポートしてアドバイスをくれます。

フォーサイトでは講師の勘や経験則に頼らず、システムを用いて過去問を徹底的に分析してテキストを制作しています。合格するために必要な知識だけが書かれている、「合格点主義」のテキストです。何でも載っているテキスト(満点主義)は「安心感」を与えてくれますが、実際にすべてを理解して覚えるのは大変です。分析の結果、出題頻度が著しく低い論点はテキストには掲載しません。逆に何度も問われているような重要度が高い論点は重点的に解説をします。だから、合格できる実力をしっかりつけることができます。

(引用元:フォーサイト公式HP)

また、通信・通学講座のテキストは、近年の出題傾向を分析した上で合格に必要なエッセンスがしっかりと盛り込まれています。

教材から無駄を省くことで、限られた勉強時間でも合格に必要な部分を効率的に身に付けることが可能です。

全5回の添削課題は、講師からの適切なアドバイスを添えてお返しします。自分の苦手な部分も一目瞭然で、弱点を効率よく克服できます。スマホからチャレンジできるWebテストもご用意。もしわからない点が出てきても、気軽に質問できるので安心です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

さらに多くの通信・通学講座では、分からない部分がある時に気軽に質問したり、解いた問題を添削してもらえたりするサービスがあります。

独学だと、つまづいた時に解決できず学習が止まってしまったり、ミスをしてもどう考えるべきだったのかあやふやなままになってしまったりしがちです。

そうなってしまうと、学習効果が下がるだけでなくモチベーションの低下にもつながり、学習の継続が難しくなるケースもあります。

通信・通学講座を利用していれば、分からない所はすぐに質問して解決でき、自分のレベルにあった解説や学習アドバイスをもらうこともできます。

合格するための手厚いサポートを受けられるので、通信・通学講座で学習する方が、独学より勉強時間が短く済む場合が多いでしょう。

→簿記2級 通信はこちらの記事もあわせてご覧ください。

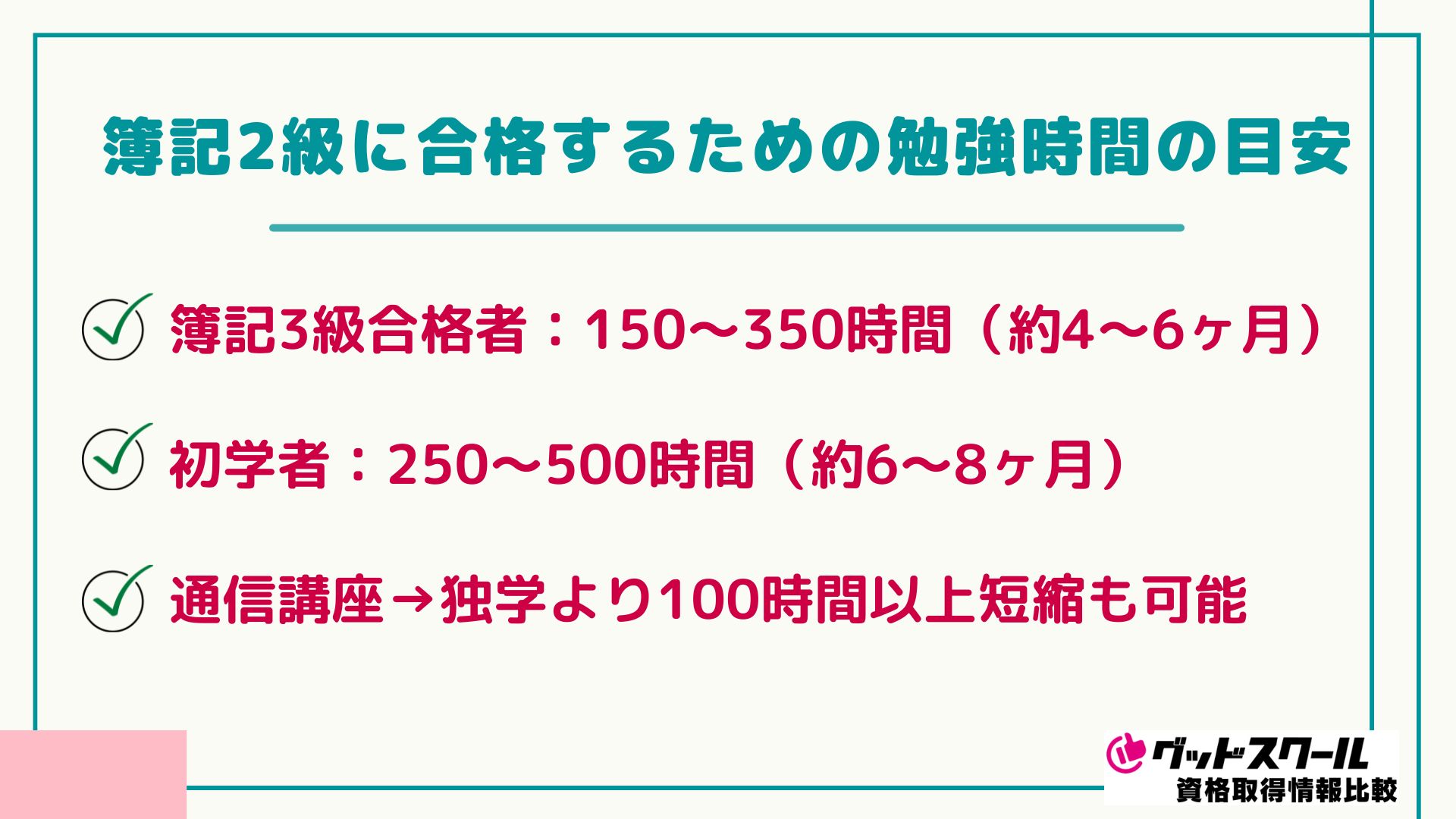

簿記2級と簿記3級・簿記1級の比較

| 級別 | 科目 | レベル・程度 | 対象者 |

| 1級 | 商業簿記 会計学 工業簿記 原価計算 |

大学程度の商業簿記、工業簿記、原価計算ならびに会計学を習得し、財務諸表規則や企業会計に関する法規を理解し、経営管理や経営分析ができる。 合格すれば、「税理士試験の受験資格が与えられる」「職業能力開発促進法の指導員資格試験で、事務課の試験科目の一部が免除される」などの特典がある。 |

〇大企業経営向き

〇会計指導者向き |

| 2級 | 商業簿記 工業簿記 |

高校程度の商業簿記および工業簿記(初歩的な原価計算を含む)を習得している。財務諸表を読む力がつき、企業の経営状況を把握できる。相手の経営状況もわかるので、株式会社の経営管理に役立つ。 | 〇中小企業経営向き

〇会計主任者向き |

| 3級 | 商業簿記 | 財務担当者に必須の基礎知識が身に付き、小規模企業の経理事務に役立つ。経理関連書類の読み取りができ、取引先企業の経営状況を数時から理解できるようになる。営業、管理部門に必要な知識として評価する企業が増えている。 | 〇中小企業経理部門向き

〇一般記帳者向き 〇営業、管理部門向き |

(引用元:資格のキャリカレ公式HP)

簿記の何級を受けるか迷っている人や、簿記3級・簿記2級に合格してさらに1つ上の級を受けるか悩んでいる人のために、3つの級について比較してみました。

簿記3級は、簿記の入門試験として受ける方が多く、試験範囲は商業簿記のみ、問題の難易度も高くはなく、合格率は40%前後で比較的取得しやすい資格です。

簿記2級は、試験範囲に工業簿記が加わり、問題の難易度も3級よりも上がって合格率は20%前後とハードルが高くなります。

簿記1級は、さらに難易度が上がり合格率が10%と非常に低く、数ある資格の中でもいわゆる難関資格と呼ばれています。

それぞれの級の難易度や、級が1つ上がるハードルの高さを知ることで、自分は簿記の何級を受けるべきか、またさらに上の級を目指すか否かのイメージがつかめるはずです。

自分の資格を取る目的や、勉強のために確保できる時間を明確化して、途中でドロップアウトしないよう適切な級を目標に設定しましょう。

簿記3級・簿記2級・簿記1級の合格率

簿記の3つの級について、過去の統一試験(ネット試験除く)の合格率を比較してみます。

| 簿記3級 | 簿記2級 | 簿記1級 | |

| 171回 (2025年11月) |

34.5% | 23.6% | 15.2% |

| 170回 (2025年6月) |

42.4% | 22.2% | 14.0% |

| 169回 (2025年2月) |

28.7% | 20.9% | ー |

| 168回 (2024年11月) |

29.5% | 28.8% | 15.1% |

| 167回 (2024年6月) |

40.7% | 22.9% | 10.5% |

| 166回 (2024年2月) |

36.3% | 15.5% | ― |

| 165回 (2023年11月) |

33.6% | 11.9% | 16.8% |

| 164回 (2023年6月) |

34.0% | 21.1% | 12.5% |

| 163回 (2023年2月) |

36.5% | 24.8% | ― |

| 162回 (2022年11月) |

30.2% | 20.9% | 10.4% |

(引用元:商工会議所の検定試験公式HP)

簿記3級と2級の合格率を見ると、どちらも合格率にばらつきがあり、回ごとに上下しています。

過去4回の合格率の平均は、簿記3級が33.8%、簿記2級が22.0%と、やはり簿記2級の方が合格率が低くなっています。

簿記1級の合格率は回のばらつきが少なく、どの回も安定して合格率10%と非常に低くなっています。

日商簿記1級は、3級、2級と比べると学習範囲がとても広いうえに、難易度が高く、いわゆる難関資格といえます。その合格率は毎回約10%、合格者数にして1,000名程度に留まります。3級、2級の学習を進めてきた方が受験した中での約10%ですから、稀少性が高く、極めて価値の高い資格であることが分かります。

(引用元:資格のTAC公式HP)

簿記1級を受験する人のほとんどが簿記2級を取得済であり、2級を突破してきた受験者の中で合格率が10%という低さから、簿記1級は2級と比較しても非常に難易度の高い資格であることが分かります。

簿記3級から簿記2級への難易度の変化

簿記2級は、簿記3級に比べて合格率が大幅に低くなっています。

| 簿記3級より簿記2級の方が合格率が下がる理由 |

|

簿記2級が簿記3級と大きく異なる点は、工業簿記が加わることです。

日商簿記2級では、3級でも扱う商業簿記に加え、工業簿記が含まれるようになります。商業簿記が外部から仕入れた商品の販売を行なう企業を対象としているのに対し、工業簿記は企業内部で製造した製品の販売を行なう企業を対象としています。そのため、原価計算など新たな知識の習得が必要です。

(引用元:スタディング公式HP)

商品を仕入れてそのまま販売する商業と異なり、工業簿記は材料の仕入れ・加工して販売するため、原価計算の過程が必要になってきます。

計算に苦手意識を持つ人が多い上に、工業簿記はイメージしづらい内容が多く、商業簿記ではなじみのない専門用語を新たに覚えなければいけません。

試験全体の難易度が高いのはもちろんですが、工業簿記の対策をきちんとできるかが合格へのカギです。

また、簿記2級は平成27年に試験問題の大幅な見直しがあり、その後数年に渡って改定が行われました。

これまで簿記1級で出題されていた範囲が簿記2級で出題されるようになり、試験対策が難航して過去数年の合格率が低くなった可能性があります。

簿記3級と簿記2級合格のために必要な勉強時間の目安は、通信講座を提供するスタディングによると以下の通りです。

| 級 | 独学 | 通信・通学講座 |

| 簿記3級 | 100~150時間 | 50~100時間 |

| 簿記2級 (※簿記3級学習済の場合) |

150~250時間 | 100~200時間 |

(引用元:スタディング公式HP)

通信・通学講座を受講して受験する場合は、3級が50~100時間の勉強時間が必要で、さらにそこから2級を受ける場合は100~200時間が必要です。

初学者は3級と2級の勉強を合算した時間になるので、初学者が2級を初回合格するための勉強時間は150~300時間、3級のおおよそ3倍が目安です。

簿記2級は、簿記3級に合格してから挑戦するべき?

引用元:資格のキャリカレ公式HP

簿記はどの級であっても特に必要な受験資格というものがないので、簿記3級を受けなくても初回から簿記2級(あるいは簿記1級)を受けることが可能です。

しかし、簿記2級は簿記3級の知識を前提としているため、簿記初学者が独学で簿記2級をいきなり受けるのはハードルが高いといえます。

日商簿記検定には、何級からでも受験することができるため、学生時代に簿記を学んだ方は「2級」、簿記初心者の方は「3級」を受験する傾向があります。また最近は、通学や通信講座の「3級+2級セットコース」を受講し、3級を飛ばして2級を受験する簿記初心者も増えています。

(引用元:フォーサイト公式HP)

簿記初学者の場合、まず3級を受験して合格してから2級へステップアップするのが着実です。

もし、3級の受験を飛ばして2級合格を目標にする場合は、通信・通学講座の「初学者向け」「3級・2級セット」の講座を受講するのがおすすめです。

また、過去に簿記の勉強をした経験があったり、資格はないものの会社で経理に関わっていたりする場合、2級をいきなり受けていいか迷うケースが多いと思います。

「会社で経理事務をやっているが、帳簿を締めたり決算をやったことがない」

「簿記3級を独学したが、途中でやめた/どの程度理解しているか分からない」

このような場合は、3級の問題集を見てみましょう。8割くらい分かれば2級からでも大丈夫です。もしそれ以下なら3級から始めることをお勧めします。

(引用元:スタディング公式HP)

3級か2級か迷う場合は、簿記3級の問題集を読んでみて、おおよそ8割分かれば2級の受験を目指して問題ないでしょう。

3級の内容を8割以上理解している方が通信・通学講座を受講する場合は、3級合格者対象講座を選んで構いません。

また、3級を受験して合格後に簿記2級を受ける場合は、3級合格から時間を置かずにすぐ2級の勉強を開始することをおすすめします。

簿記試験改定のポイントは、3級は新しくなった2級へ上手くパスが繋がるように、勉強の対象を個人商店から小規模株式会社へシフト。

3級⇒2級と今まで以上に勉強内容に関連性が出てきたということが言えるわね。

それに、試験の直後が、一番勉強内容覚えているでしょ?

ということは、3級の内容が頭の中で温まっているうちに、2級まで一気に取得しちゃったほうが効率的じゃない?

(引用元:資格のTAC公式HP)

3級合格直後の基礎的な知識がしっかり定着している状態であれば、3級範囲にかける復習の手間が省けて、簿記2級合格のための学習がより効率的にできます。

もし、簿記2級合格の一発合格に不安がある場合は、簿記2級と簿記3級は同日受験が可能なので、一緒に受けるのも一つの手です。

簿記2級から簿記1級まで目指すべき?

引用元:資格のキャリカレ公式HP

就職・転職の際に「日商簿記2級以上」が応募資格となっている経理の求人は多いですが、さらに難易度の高い簿記1級を持っていればその希少性から、他の応募者と差別化を図れるでしょう。

日商簿記1級が応募資格となっているケースは少ないものの、「日商簿記2級以上」という応募資格の求人は多く、このような求人では日商簿記1級が有利となります。日商簿記は2級で止まる人が多いため、日商簿記1級を持っていれば、それだけでも他の応募者との差別化ができるからです。

(引用元:レックスアドバイザーズHP)

ただその分、簿記1級は簿記2級の合格者であっても、合格するためにさらに多くの勉強時間が必要といわれています。

学習範囲やレベル感としては、簿記3級を1とすると、級が進むとそれぞれ約3倍ずつアップするイメージが適当。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

例えば、簿記2級の合格に200時間を費やした場合、簿記1級合格に必要な勉強時間の目安はその3倍の600時間です。

簿記1級は合格率も非常に低い上に、簿記2・3級のようなネット試験制度がないため年2回のみのチャンスで、不合格だった場合再チャレンジは5ヶ月~7ヶ月後となってしまいます。

「とりあえず取っておこう」というような生半可な気持ちでは、簿記1級を目指すのは難しいといえるでしょう。

ただ、簿記1級は税理士試験の受験資格となっており、公認会計士と試験内容が重複している等、税理士・公認会計士の登竜門といわれる資格です。

今後の自分のキャリア設計においてメリットがある場合には、簿記2級を取得した直後で知識が定着しているうちに勉強を開始して、合格を目指すことをおすすめします。

簿記2級のおすすめの勉強方法

引用元:ユーキャン公式HP

簿記2級は、難易度が高い資格であり、日々の生活の中で勉強時間を作って試験に合格するのは簡単なことではありません。

できる限り効率的な勉強方法で、勉強時間の短縮と確実な合格をつかみ取りたいものです。

簿記2級の勉強方法はさまざまな種類がありますが、大きくは「通信・通学講座を受講するか」「独学で勉強するか」を選択する所から始まります。

確実に合格するためには通信・通学講座を受講するのがおすすめですが、時間的な制約や費用の負担などを考えると、最適な選択は個々で異なります。

簿記2級は人気の高い資格なので、各企業でさまざまな講座が開設されており、独学用のテキストも多数販売され、無料のアプリや動画サイトなども含めると、勉強方法は多種多様です。

ただ、たくさんの勉強法があるゆえにどれを選んで良いか迷ってしまったり、あちこち少しずつかいつまんで混乱してしまったりしては、体系的な知識を学ぶためにマイナスになってしまいます。

自分のかけられる費用や、生活スタイルに合わせて最適な勉強方法を選び、選んだ講座やテキストを信じて試験まで継続していくことが大切です。

通信・通学講座か独学かを選択する

簿記2級の勉強方法を大きく分けると「独学」「通信」「通学」の3種類ですが、それぞれのメリット・デメリットを表にまとめました。

3つの勉強方法の中で、日中仕事や家事育児で忙しい方に最もおすすめしたい勉強方法は通信講座です。

| 独学 | 通信(おすすめ) | 通学 | |

| 費用 | 低 | 中 | 高 |

| 勉強時間 | 多 | 少 | 少 |

| 自由度 | 高 | 中 | 低 |

| モチベーション維持 | 難 | 中 | 易 |

| 合格率 | 低 | 高 | 高 |

(通信講座の公式HPの勉強時間・合格率、合格者の声等を参考に作成)

独学のメリットは、費用が最も安く済むこと、自分の好きな時間・好きな場所でマイペースに勉強できることですが、デメリットはモチベーションの維持が難しく学習効率も低くなりがち、結果的に勉強時間が長くなって合格率も低い点です。

簿記2級の通信通学講座の価格は5万円(税込)前後のものが多く、通信業界最安値のスタディング「簿記3級・2級セットコース」でも22,000円(税込)です。

市販のテキスト等は1,000円(税込)~5,500円(税込)程度なので大幅に費用が抑えることが可能で、勉強のペースも自分の都合で進められるので束縛を感じることがありません。

ただその分、勉強をしない日が出てきてしまったり、学習していてつまづいても聞ける人がいなかったり、受験に対してのモチベーションを維持するのが非常に困難な状況です。

通学のメリットは、講師やシステムにより手厚いサポートをしてくれる上に、同じ目標を持つ仲間の中で勉強ができることで、デメリットは費用や通う労力、時間などの縛りが強いことです。

引用元:資格のTAC公式HP

講師と直に顔を合わせて教えを聞き、同じ目標を持つ仲間と肩を並べて学べば、分からない所はすぐに講師に直接聞けますし、周囲の仲間と切磋琢磨して受験までモチベーションが持続しやすいでしょう。

ただ通学は、仕事や育児などでなかなか日中定期的な時間を取るのは難しい方や、住んでいる場所によって通学できる講座がそもそも近くにない、人と関わるのが煩わしいというような場合選びづらい選択肢です。

費用面でも、大手スクール公式HPによる通学講座料金は、資格の大原が94,800円(税込)、資格のTACが97,500円(税込)、LECが66,000円(税込)と全体的に通信講座より高額です。

独学のメリットと、通学のメリットの両方を併せ持っているのが通信講座による勉強です。

引用元:資格のキャリカレ公式HP

通信のメリットは、自由度が高くマイペースに勉強できて、質問や添削サポートなど受けることによってモチベーション維持も助けてもらえることです。

通信も通学講座と同様、独学で学ぶよりは費用がかかってしまうのがデメリットといえますが、通学講座と比較すると価格は比較的安いものが多いです。

通学講座が6万~10万円(税込)程度なのに対して、通信は5万円(税込)前後の講座が多く、最安値スタディングが19,800円(税込)、ユーキャンが49,000円(税込)、資格のキャリカレが24,800円(税込)などとなっています。

そもそもある程度のお金をかけることは、それに応じたサービスを受けられるのはもちろん、自分のモチベーションを上げてくれるという大切な面もあります。

人は、自分がかけたコストと同等の見返りが欲しいと思うので、お金をかけたら「落ちるわけにはいかない。絶対合格しなくては」という気持ちになり、それが学習の後押しになるのです。

引用元:資格のキャリカレ公式HP

安く済ませようと独学で始めて結局不合格で終わった場合、見返りが何も得られず一番コスパが悪い結果といえるので、やるからには確実な合格を目指せる選択肢から検討しましょう。

どんな人が3つの選択肢に適しているか大まかにまとめます。

- 通学講座がおすすめの方

「費用は惜しまない」「日中定期的に時間を取りやすい」「自分1人で合格までモチベーション維持する自信がない」という方 - 独学がおすすめの方

「モチベーションは自分でコントロールできる自信がある」「とにかくお金をかけたくない」「勉強時間が多少プラスでかかっても構わない」という方 - 通信講座がおすすめの方

「日中は仕事や育児等で時間を取りにくい」「効率的な学習をしたい」「自分のペースで勉強したいが、合格へ向けたサポートが欲しい」という方

独学・通信・通学は、自分に合った環境と何を重視するか・どの部分なら調整できるかを比較して選びましょう。

簿記の学習に際してのおすすめ 通信講座は以下の記事をご確認ください。

→簿記 通信講座はこちら

簿記2級のおすすめ通信講座4選

おすすめの勉強方法は通信講座とお伝えしましたが、通信講座といってもさまざまな種類があります。

日中仕事や育児等をしながらでも、自分のペースで勉強したいという方向けに、簿記2級は各社で通信講座が準備されています。

数ある通信講座は料金も内容も勉強スタイルも様々ですが、今回は特におすすめの通信講座を4つご紹介します。

| 学校名 | 費用(税込) | 特徴 |

| キャリカレ | ハガキ申込価格:71,800円(税込)

Web申込キャンペーン価格:24,800円(税込)【2月18日まで】

|

・不合格の場合全額返金制度 ・90日で2級・3級ダブル合格目標 |

| クレアール | 2級パック Web通信:53,000円(税込) ※キャンペーン価格:38,160円(税込)【2月割引価格】 |

・合格に必要な部分を効率的に学ぶ「非常識合格法」 ・担任制でサポート |

| スタディング | 19,800円(税込) | 業界最安値 スキマ時間活用勉強法 |

| ユーキャン | 49,000円(税込) (3級合格者向け) |

知名度抜群のノウハウ テキストメイン学習 |

(通信講座4社のHPを参考に作成)

キャリカレは短期間で2級・3級のW合格を90日で目指すスケジュールと、不合格の場合返金制度があるのが特徴で、クレアールは「非常識合格法」の考え方で効率的な学習をし、担任制をとるなど手厚いサポートが魅力です。

スタディングは業界最安値の価格で、オンラインで全てが完結するためスキマ時間活用に適しており、ユーキャンはテキストメインで半年をかけてじっくりと学習を進めます。

4つの講座の中でもキャリカレは、初学者が3ヶ月で簿記2級合格を目指せるプログラムが組まれていることや、不合格であったら返金制度があること、合格した場合次の講座が無料になることなど、モチベーションを高めて学習に臨める独自のメリットがあるのでおすすめです。

キャリカレの簿記2級講座

(引用元:キャリカレ公式HP)

| 講座名 | 簿記3級・2級合格指導講座 |

| 費用 | ハガキ申込価格:71,800円(税込)

Web申込キャンペーン価格:24,800円(税込)【2月18日まで】

|

| 教材 | テキスト 映像講義 問題集 |

| サポート | 質問無制限 定期応援メール 専属サポートスタッフ 添削有 |

| その他 | 90日で3・2級W合格 就職・転職・開業のアフターフォロー有 合格したら別の2講座目が無料 不合格の場合全額返金制度 |

(引用元:資格のキャリカレ公式HP)

キャリカレは、初学者であっても3級・2級を90日間でW合格というスケジュールを組んでおり、初めて簿記を勉強するけども短期間で2級まで合格したい人に最適の講座です。

不合格だった場合全額返金という珍しいサービスがあり、それは確実に合格へ導く自信の表れといえますし、初学者で合格できるか不安という方も安心して申し込めます。

また、簿記講座を修了して合格した場合2講座目が無料になる制度があり、簿記だけでなく他の講座も受講して勉強をしたい方には非常にお得です。

さらに、講座修了後の勉強以外のアフターフォローとしてキャリアコーディネートサポート(CCS)も充実しています。

引用元:資格のキャリカレ公式HP

求人情報の提供や、職務経歴書・面接のアドバイスなどの就職活動サポート、独立開業したい人のためのホームページ制作支援など、資格を取った後の活かすための活動も手助けしてくれます。

「初学者でできるだけ早く合格したい」「合格できるか不安」「別の講座も受けたい」「資格を活かして就職や開業を考えている」という方におすすめです。

→キャリカレ 口コミはこちら

クレアールの簿記2級講座

(引用元:クレアール公式HP)

| 講座名 |

|

| 費用 |

※キャンペーン価格:40,600円(税込)【12月割引価格】

※キャンペーン価格:37,100円(税込)【12月割引価格】 |

| 教材 | テキスト 映像講義 講義音声 問題集 |

| サポート | 質問無制限(メール・電話・スカイプ) 担任制 |

| その他 | 2年間保証制度 非常識合格法 ネット試験トレーニングシステム |

(引用元:クレアール公式HP)

クレアールは、簿記2級試験範囲の中でも「この部分を勉強すれば合格できる」という範囲を独自に分析して効率的に学習をする「非常識合格法」の考えと、通信講座では珍しい担任制でサポートしてくれるのが特徴です。

教材はテキストを中心に、Web通信の講義映像がPC・スマホ・タブレットに対応、さらに講義音声をDLすることが可能で、外出先や移動中などスキマ時間に耳から学習ができます。

また、万が一不合格でも2年間の保証制度があり、受講開始から2年間はWeb講義や質問等のサポートを受けることが可能です。

時間が取れない等の理由ですぐに合格に至らなくても、長期間サポートを続けてもらえる安心感があります。

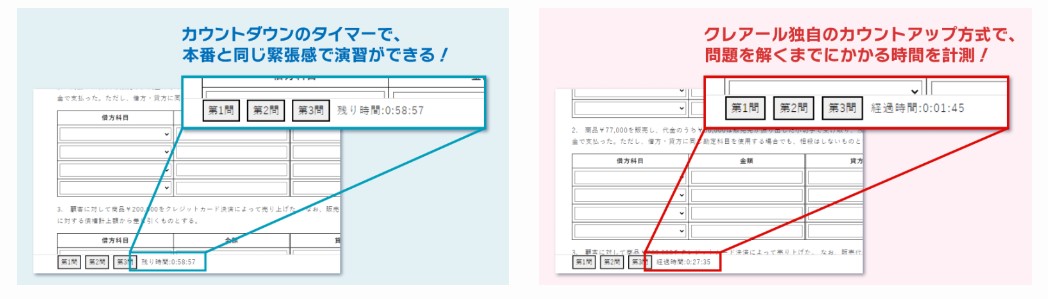

また、2023年1月からは「ネット試験対策プログラム」が導入され、パソコンの画面上でネット試験本番を再現した演習を受けられるようになりました。

業界初!「制限時間なし」(カウントアップ方式)の問題演習機能を搭載!

クレアールでは、本番で間違えた問題を振り返って学習しづらいという本試験の特徴を踏まえ、制限時間を気にせず、まずは正確に問題を解く力を身につけられるように、「制限時間なし」で問題演習ができる機能を業界で初めて導入しています。クレアール独自のトレーニングシステムにご期待ください!

(引用元:クレアール公式HP)

引用元:クレアール公式HP

簿記2級をネット試験で受験しようと思っている方は、クレアールの「CBTトレーニングシステム」でネット試験対策をしておくとアウトプット対策に効果的です。

「ネット試験対策が不安」「講師に直接質問できる等手厚いサポートが欲しい」「合格に必要な部分だけ効率的に学習したい」「不合格になっても何度かチャレンジしたい」という方におすすめです。

→クレアール 評判はこちら

スタディングの簿記2級講座

(引用元:スタディング公式HP)

| 講座名 | 簿記3級・2級セットコース ※3級合格済の場合、簿記2級合格コース |

| 費用 | 簿記3級・2級セットコース:21,800円(税込) 簿記2級合格コース 19,800円(税込) |

| 教材 | WEBテキスト ビデオ・音声講座 問題集(オンライン) 模試 |

| サポート | AI問題演習 学習フロー・レポート機能 |

| その他 | 勉強仲間機能 マイノート |

(引用元:スタディング公式HP)

スタディングは、大手の通信講座の中では最安値で受講できることが魅力です。

他社はオンライン講義や演習を取り入れていてもメインは紙のテキストを使うことが多い中、スタディングはとにかく全てがWeb上で完結するのが特徴です。

郵送されてくる物は一切なく、問題集や模試なども全てオンラインのpdfなどでDL・配信で手元に届きます。

サポート体制も、講師に直接電話等で質問できるシステムはない代わりに、オンライン上のマイページが充実しており、AIによる学習サポートがあります。

引用元:スタディング公式HP

マイページでは、それぞれの学習に合わせてAIから演習問題を自動出題されたり、学習時間や進捗状況をグラフや数値で見える化してくれたり、同じように勉強している仲間とのつながりができたりします。

通勤時間や待ち時間、仕事の昼休みなどの少しのスキマ時間を活用できるよう講義時間が短く工夫されており、スマホ1台あれば手軽に勉強ができるようになっています。

「テキストを持ち歩きたくない」「講師に質問する等の手厚いサポートは不要」「独学は心配だけどできるだけお金をかけたくない」「オンラインで完結したい」といった方におすすめの講座です。

ユーキャンの簿記2級講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 講座名 | 簿記2級講座 (簿記3級取得済の方向け) |

| 費用 | 49,000円(税込) |

| 教材 | テキスト 問題集 |

| サポート | 添削サービス デジタル学習サイト 質問(メール、郵送) |

| その他 | 標準学習期間6ヶ月(1年まで延長可) |

→ユーキャン 口コミはこちら

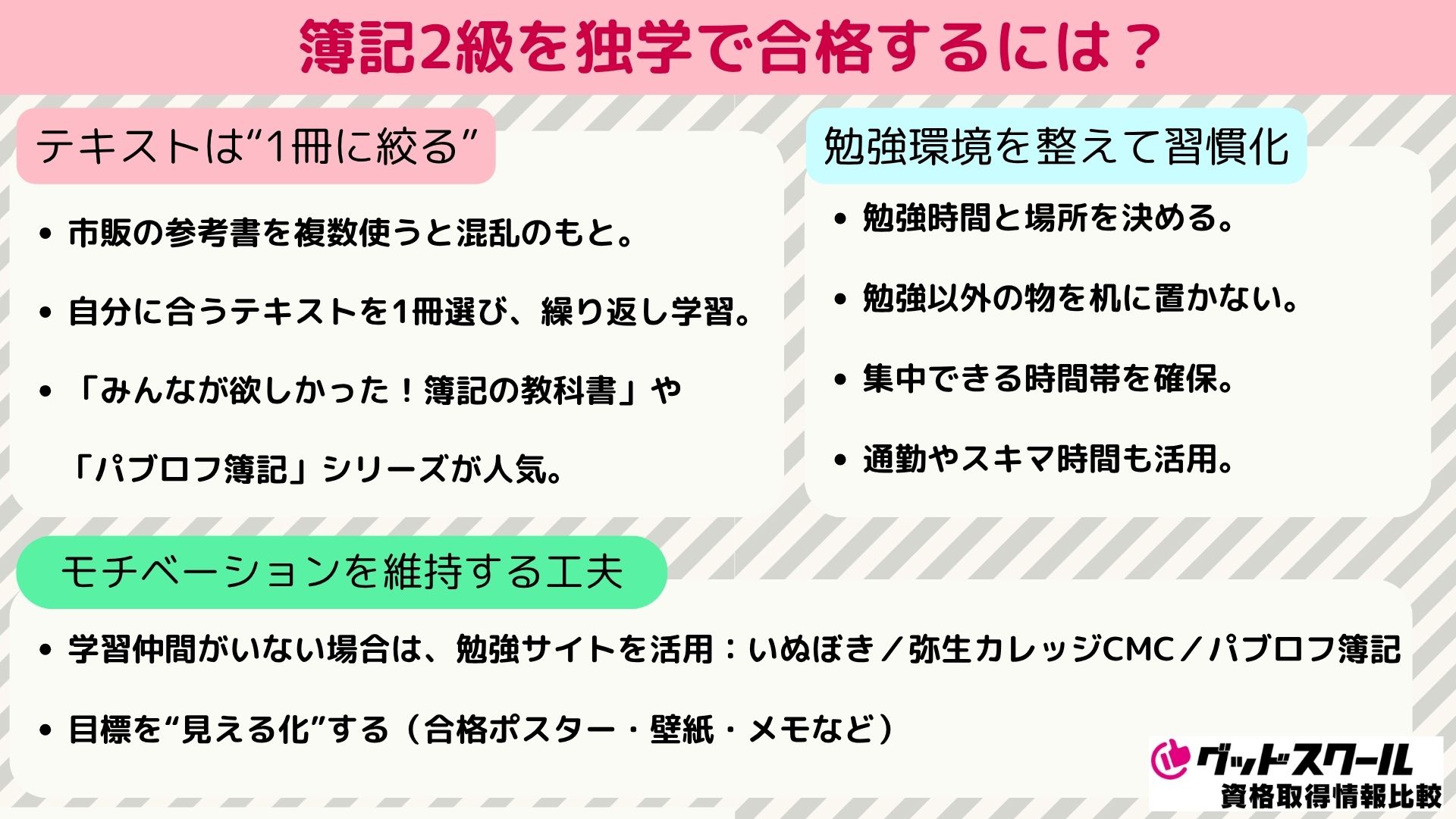

簿記2級を独学で合格するためには?

簿記2級を独学で勉強する場合、何を頼りに学習を進めるかをまず決めなくてはなりません。

多くの場合は市販のテキストをメインに学習を進めることになるでしょう。

参考書は、発行元によって書かれている内容が少しずつ異なります。

知識を深めようと、何冊も参考書や問題集に手を出してしまうと、かえって混乱を招いてしまいます。良く出る問題は、たいていの参考書に掲載されていますので、1冊に絞ったうえで何度も繰り返し問題を解いて理解を深めていきましょう。

(引用元:資格のキャリカレ公式HP)

まずは自分に合ったテキスト選びをして、そのテキストを信じて1冊をとにかく読み込んで、途中で他のテキストに手を出さないのが原則です。

引用元:フォーサイト公式HP

途中で他のテキストと行ったり来たりをしてしまうと、頭が混乱してしまい知識が定着しづらいため、テキスト選びの段階でしっかりと自分に合うものを検討しましょう。

また、人によってはテキストでの学習よりもYouTubeの動画やアプリ中心に学習を進めようと考える場合もあると思います。

その場合でも、あちこち手を出さずに一つの信頼できるコンテンツを繰り返しインプットして定着させた方が良いです。

ただ、動画での学習は手軽ではありますが、不必要な部分も視聴するため時間に換算すると無駄が多く、他の関係ない動画への誘惑も出てしまうので、基本的にはテキスト学習中心に進めることをおすすめします。

日々の生活の中で時間をやりくりして勉強するためには、モチベーションを維持するために環境を整えることが非常に大事なポイントです。

簿記2級を独学で勉強するためのおすすめテキスト2選

おすすめテキストは、Amazonで評価が50以上付いているうち、平均評価が☆4以上、実際に購入した方からのプラスの感想が文章で書かれているテキストを選びました。

簿記2級を独学で勉強するためのおすすめテキストの1つ目は「みんなが欲しかった!簿記の教科書 日商簿記2級」です。

(引用元:Amazon.co.jp)

通信講座も提供しているTAC監修のテキストで、初学者でも分かりやすいよう豊富な図解と丁寧な説明付き。

簿記2級を独学で合格した人からの合格コメントが多数あります。

同社の工業簿記編と予想問題の3点セットで買いました。

(引用元:Amazonレビュー)

読者特典として、ネット試験を体験できる模擬試験プログラムと、仕訳Webアプリ「受かる!仕訳猛特訓」が付いています。

ネット試験を受験予定の方は、模擬試験プログラムで本番さながらのプログラムを体感しましょう。

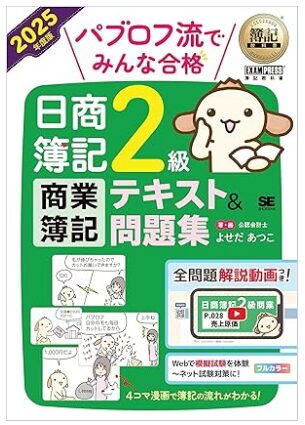

おすすめのテキスト2つ目は、「簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記2級」です。

(引用元:Amazon.co.jp)

後ほど紹介する簿記の勉強サイトやアプリの「パブロフ簿記」と連動しており、テキスト・HP・アプリを使いながら3つを組み合わせて勉強や情報収集を進めることもできます。

かわいい犬のキャラクターパブロフ君のイラストや、分かりやすい4コマ漫画などが要所に入れられており、初学者でもとっつきやすく読みやすいテキストで、必要に応じて解説動画を見て解き方を学ぶこともできます。

通信講座のテキストを使ってましたが、理解できずにこちらを購入しました。

4コマ漫画で整理されており、わかりやすいです!内容も自然と頭に入っていきました。

また、ここにある問題を何度も解くことで、過去問や予想問題集もしっかり解け、合格できました。

(引用元:Amazonレビュー)

Kindle版もあるので、単行本を持ち歩けない方でもタブレットで通勤・仕事の休憩中などに勉強ができます。

世の中に簿記参考書は多数出版されていますが、電子書籍対応は稀少なので、テキストの持ち歩きが苦手で電子書籍を使いたい方にもおすすめです。

iPadでスクリーンショットを撮ってそこにタッチペンで書きこんで演習問題に取り組むなど、iPadでの学習に最適という声もありました。

勉強する環境を整えてモチベーション維持

簿記2級を独学で勉強して合格するためには、どうモチベーションを維持していくかが大切です。

簿記2級の独学のリスクとして、モチベーションの維持も課題です。挫折の結果、勉強に前向きになれない人もいます。独学で簿記2級合格を目指すなら、ストイックな努力姿勢が大切です。初期費用が安いぶん、あきらめるためのハードルも低いからです。仕事の疲れやモチベーションの低下などの理由で、ついつい勉強を後回しするクセも想定されます。これを繰り返してしまうと、準備不足のまま試験本番に臨むことにもなるでしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

学生時代の試験や受験であれば、自分が試験の時は周囲も試験モードになっており、自然に勉強する環境が作られていることが多かったはずです。

社会人が独学で試験に臨む場合、周囲に同じ目標を持った仲間がおらず、仕事や育児などの忙しさに加え、遊びの誘いやSNSやゲームなど、周囲には「他のことに時間を使う」誘惑が溢れています。

引用元:資格のキャリカレ公式HP

その中で、毎日簿記2級のための時間を確実に取って勉強を続けていくのは簡単なことではありません。

| 簿記2級合格のためモチベーションを維持するポイント |

|

「時間が空いたら」「やる気が出たら」などという曖昧な定義で勉強を決めてしまうと、なかなかできない日も出てきてしまいます。

毎日21時からは1時間勉強する、などと決め、可能ならば勉強する場所も決めましょう。

独学のモチベーションを保つには、学習環境が重要です。勉強道具以外のものを、なるべく机の上からなくしましょう。余分なものを見えなくすることで、学習に集中しやすくなるからです。

(引用元:フォーサイト公式HP)

自室など落ち着く場所に、勉強以外の物をできるだけ排除して集中できる環境を作り、毎日必ずそこに行けば勉強するしかない状況にします。

また、家族や同居する人がいる場合、その勉強時間を作ることへ理解してもらうことが大切です。

特に小さな子供がいる家庭などは、勉強の合間に中断されることがないよう寝ているか不在にしている時間、他の大人が見てくれている時間を勉強に充てましょう。

毎日何時間も机に向かうのが難しい場合は、通勤や仕事の休憩時間などスキマ時間の活用も大切になってきます。

簿記2級の勉強を進めるなら、スキマ時間を使いましょう。たとえば通勤時間や昼休み、寝る前などのスキマ時間を活用してください。通勤時間なら電車に乗っている間、昼休みなら昼食後が代表例です。寝る前のちょっとした時間などもスキマ時間と考えられます。一度に少しずつ勉強を重ねたとしても、その回数が多ければ最終的な学習量が豊富になるのです。

(引用元:フォーサイト公式HP)

また、簿記2級の勉強は何ヶ月に及ぶ長期戦なので、その間にどうしてもモチベーションが下がることもあるかもしれませんが、そんな時初心を忘れないように「見える形で簿記2級合格」を示すと良いでしょう。

引用:フォーサイト公式HP

人が受けとる情報のうち8割以上が視覚情報といわれており、目に入ったものについ手を伸ばしたり、忘れていたものを思い出させてもらったりします。

何か目標を掲げている人が、壁に「〇〇大学合格!」「〇〇大会出場!」などと決意を書いた紙を貼っておくのは、古典的ですが目標を達成するために有効です。

合格ポスター。 簿記試験合格のため、目に入る場所に貼って日々の勉強に励みましょう。

「小さなこと」と思われるかもしれませんが、実際に多くの合格者の方が、くじけそうになったときや勉強に身が入らず苦しいときに、ポスターから気合をもらって学習を続けられたとおっしゃっています。

(引用元:フォーサイト公式HP)

壁に貼る以外にも、スマホの壁紙を簿記のテキスト画像にする、デスクマットに模擬試験のコピーを挟んでおくなど、勉強を続けるんだということを思い出させるものをどこか見えやすい場所に表示するのがおすすめです。

勉強サイト・オンライン講座

簿記2級を独学で勉強していく際に、勉強のサポートや受験のための情報などを提供してくれる勉強サイトがあります。

テキスト中心の学習をしていると、孤独感が募ったり、学習に煮詰まってやる気を失ったりしがちですが、心強い味方になってくれるおすすめサイトを3つご紹介します。

1つ目は「犬でもわかる」がキャッチフレーズの簿記3級・2級の勉強学習サイト、いぬぼきです。

引用元:いぬぼきサイト

基礎から簿記解説が載っており、YouTubeで分かりやすい動画解説も見ることが可能で、テキストにもお金をかけたくないという方はいぬぼきサイトでインプット学習が可能です。

ただ合格のためには問題を解く練習のため、予想問題や過去問題集などは最低限購入した方が良いでしょう。

2つ目は弥生カレッジCMCです。

引用元:弥生カレッジCMC HP

弥生カレッジCMCも、インプット学習が動画などで無料で学べ、さまざまな受験に関する情報がアップされています。

さらに、必要に応じて有料のWeb講座で過去問や模試対策などができるので、通信と独学の間のような使い方ができます。

3つめは、おすすめのテキストでも触れたパブロフ簿記です。

引用元:パブロフ簿記HP

おすすめのテキストとして紹介した「パブロフ流でみんな合格」シリーズと連動しているパブロフ簿記のサイトは、テキストと合わせて利用することで勉強がスムーズに進みます。

テキストの動画解説や、テキストに関してのQ&Aなどがあるので、テキストを購入した方には特におすすめしたいサイトです。

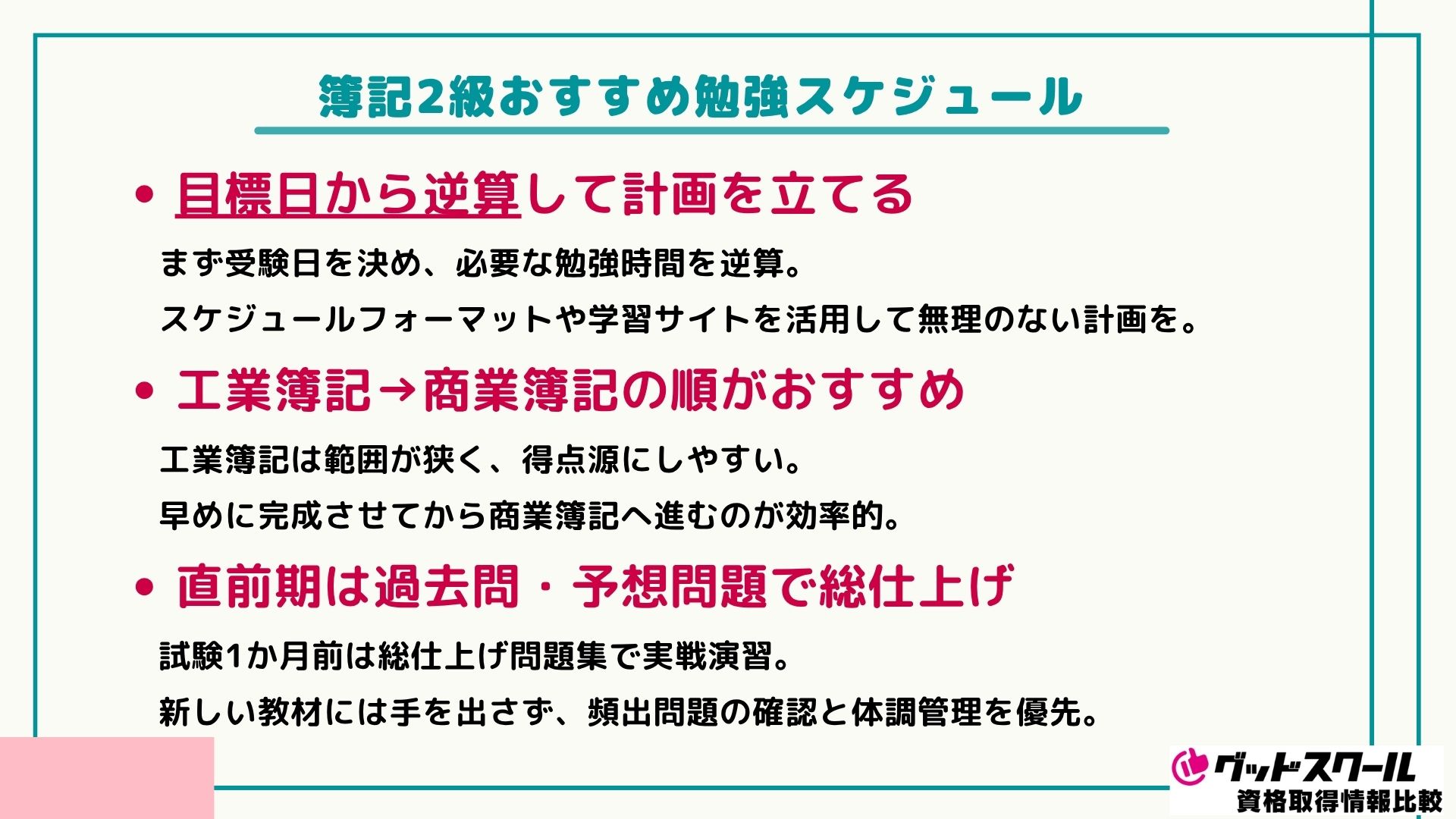

簿記2級のおすすめの勉強スケジュール

簿記2級に合格するためのスケジュールは、元々持っている簿記の知識量や、1日に確保できる勉強時間などもさまざまなため、1人ひとり異なります。

まずは受験する日を決めて、必要な勉強時間を逆算してスケジュールを組みましょう。

勉強スケジュールについては、先に紹介した勉強サイトなどでも、現在から次の受験日に向けた計画の立て方を示してくれたり、個々のスケジュールフォーマットがダウンロードできたりします。

この記事では、勉強開始から試験までのスケジュールをどのように組み立てていけばいいかを考え、勉強する順番や試験前には何を優先してやるべきかをお伝えします。

1日2時間程度の勉強時間が確保できる場合

ユーキャン公式HP

簿記初学者が2級合格を目指すケースで、1日2時間程度の勉強時間が確保できる方の一例を挙げます。

ユーキャン公式HPによると、簿記初学者が簿記2級合格するために必要な勉強時間は最大500時間で、1日2時間勉強をする場合は8ヶ月半程度の期間が必要です。

半年で合格を目指す場合は、週末は多めの4時間勉強する、通勤時間等のスキマ時間で1時間勉強するなどの工夫で1週間トータルで20時間程度の勉強時間をとる必要があります。

仕事の繁忙期や、家庭のイレギュラーな用事などに備え、多めの勉強時間を目安にスケジュールを組み、学習の進捗状況や定着度合を随時確かめながら、余裕を持って進めていきましょう。

勉強する順番は?

簿記2級の試験範囲は、商業簿記に工業簿記で、どちらを先に勉強するべきなのかは迷う所です。

結論をいうと、工業簿記を最初に学習するのがおすすめです。

| 工業簿記から勉強を開始する理由 |

|

簿記3級は商業簿記のみが出題範囲でしたが、簿記2級では新たに工業簿記が加わります。

工業簿記は、範囲が狭く問題の難易度も商業簿記より易しいため、きちんと学習が定着していれば満点を取りやすい分野です。

最近の試験は工業簿記が簡単で、商業簿記が難しいという傾向が続いています。また、工業簿記の方が試験範囲が少なく、満点が取りやすいので工業簿記を仕上げてから、商業簿記に進むのがオススメです。

(引用元:パブロフ簿記HP)

それに対して商業簿記は、複雑で範囲も広く、バリエーションの多い試験問題のため、工業簿記と比較すると対策が難しい分野です。

ですので、始めに工業簿記をきちんと学習して満点取れるように固めておく方がおすすめです。

インプット学習を完璧にしてからアウトプットに移ろうとしても難しいので、どんどん問題を解いて曖昧だった部分をテキストに戻り再度読む、という形が良いでしょう。

引用元:資格の学校TAC公式HP

工業簿記が身に付いてきたら、商業簿記の勉強へと移ります。

工業簿記同様にテキストを読んで大枠を掴んでから問題集を解き、知識を定着させることを繰り返します。

工業簿記・商業簿記共に身に付いてきたら、遅くとも試験の1~2ヶ月前には過去問・予想問題を解く練習に入りましょう。

簿記2級の試験問題は、時代の変化に伴う試験改定によって毎年変わっていくと予想されるため、過去問を何年分も解くよりは近年の予想問題の方に力を入れると良いでしょう。

試験の直前は、新しいテキストなどには手を出さず、これまで学習した所の確認と過去問・予想問題に徹します。

ただ勉強の順番については、合格者の間でも全く正反対に商業簿記から始めた人、区切らずにどちらも行ったり来たりする人などもおり、勉強の順番はさまざまなので一概に正解はありません。

工業簿記から始めてどうしても学習が波に乗らない場合は商業簿記から始める、1つの分野をやり続けると飽きてしまう場合は単元ごとにどちらも行ったり来たりするなど、自分に合わせた方法に転換することも考えましょう。

簿記2級の試験まで残り1ヶ月でやるべきこと

引用元:スタディング公式HP

簿記2級の試験まで残り1ヶ月という所まできたら、過去問や予想問題をひたすら解いて、間違えた所や不安がある苦手分野をつぶしていきましょう。

試験残り1ヶ月は、試験範囲に漏れが出ないように、総仕上げ問題集を使った勉強がオススメです。本試験の制限時間に慣れるため、総仕上げ問題集の模擬問題やネット試験の模擬試験を使って学習しましょう。

(引用元:パブロフ簿記HP)

当日の試験本番を意識して、時間を測定して問題を解く練習を繰り返します。

試験が近づいてきた時期に、新しいテキストや難易度の高い問題を解くのは頭が混乱してしまい、自信を失ってしまう場合もあるので避けた方が良いでしょう。

試験本番直前は、難しい問題に手を出さないようにしましょう。とくに頻出でない題材の勉強に、たくさんの時間を割くのはおすすめできません。そうした部分に気を取られている間に、要点を忘れてしまうおそれもあります。頻出問題を確実に押さえておくことで、得点力を上げる戦略に専念しましょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

簿記2級の試験は、全体をまんべんなく学習する必要はありますが、正答率70%以上が合格なので、難易度の高い問題を完璧にする必要はありません。

試験が近づいている時期には、基本的な問題を確実に点数を取ることを優先するべきなので、高難度の問題にこだわって時間を取るよりは他の基本的な確認に時間を使った方が有意義です。

また、試験の直前には、当日これまでの勉強の成果を100%出すため、試験直前は十分体調管理に気を付けることも忘れないでください。

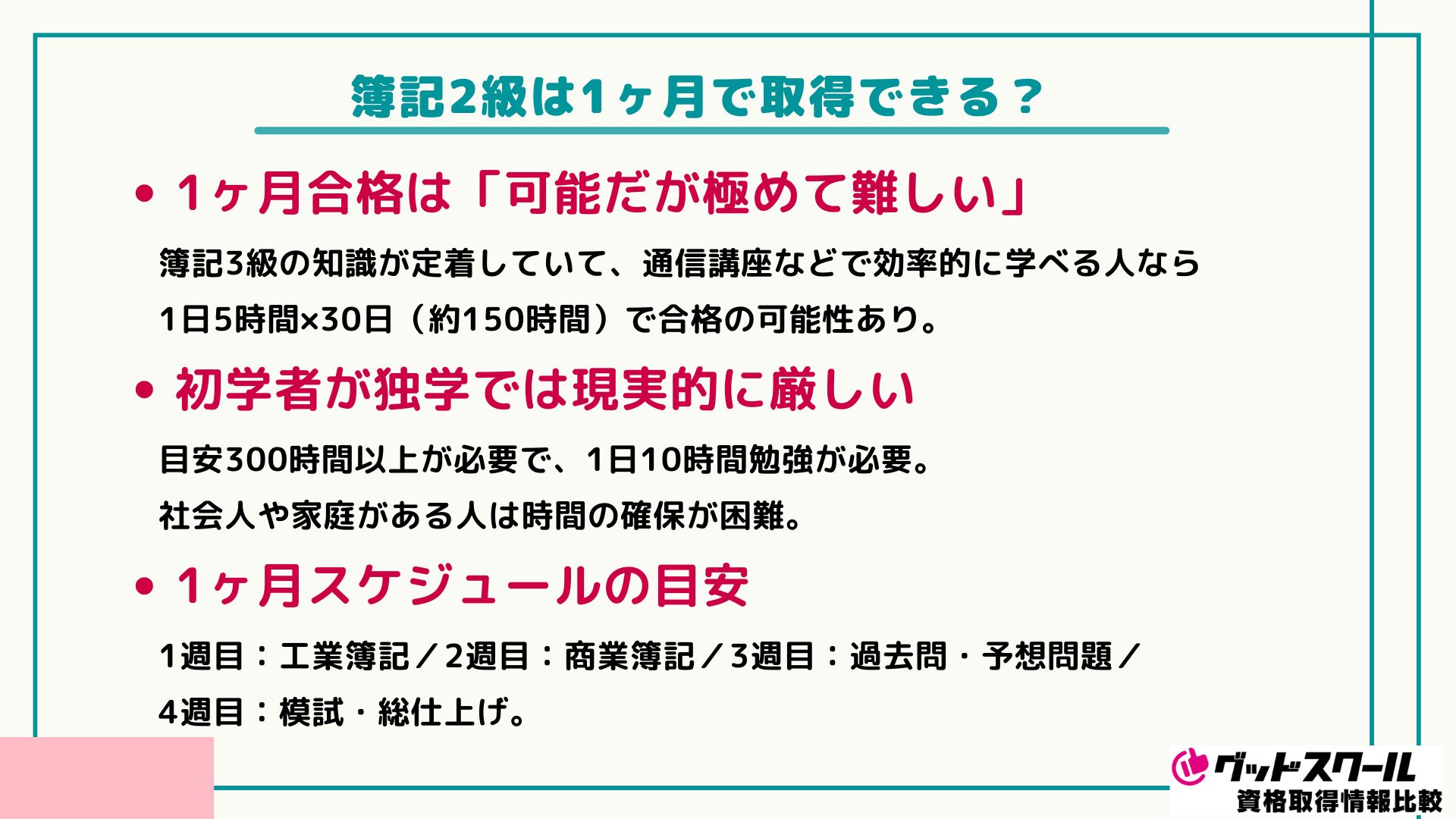

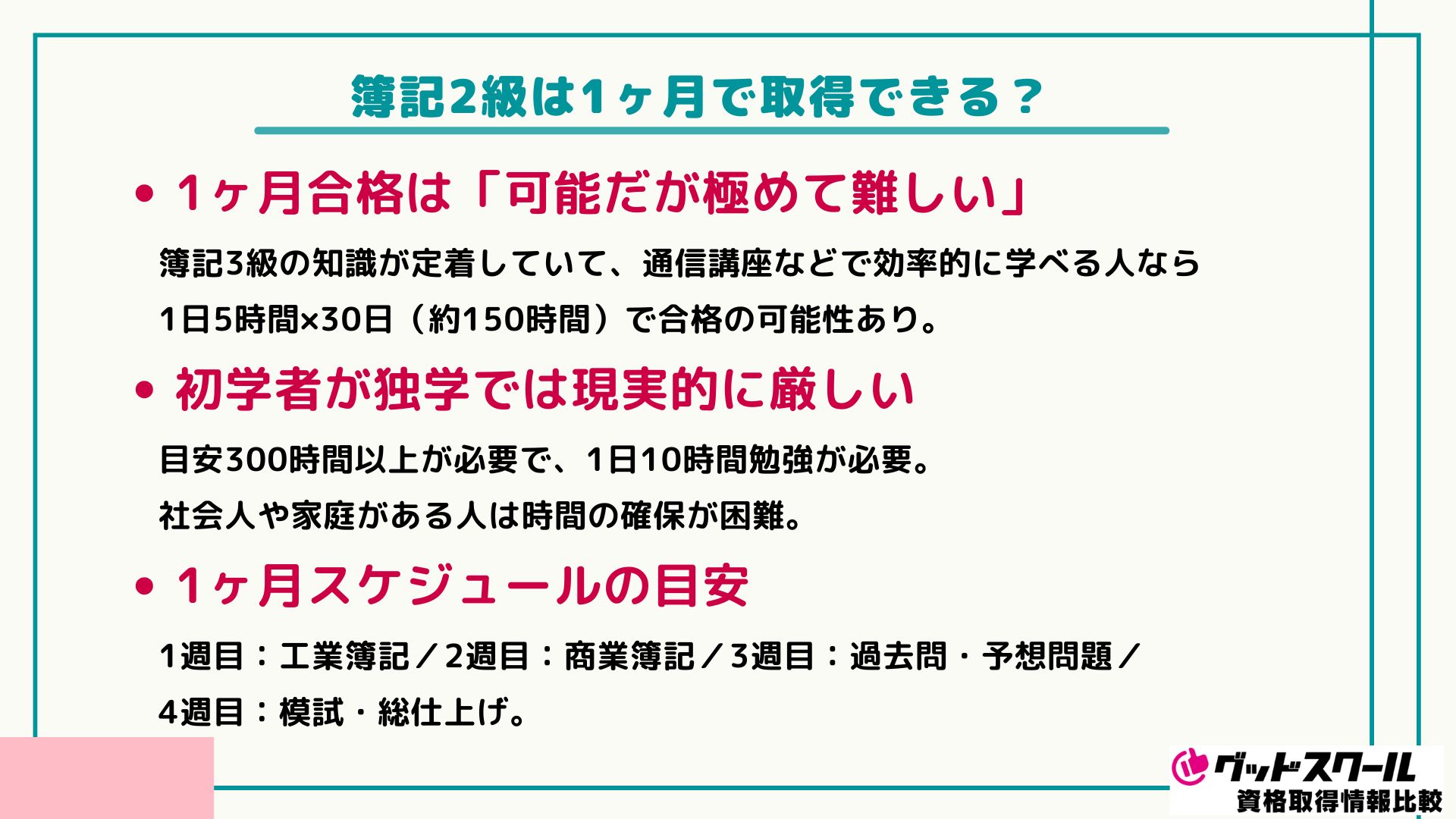

簿記2級は1ヶ月で取得は可能?

「今から準備して次回の簿記2級試験で合格したい」「勉強できる期間が決まっているからその間に終わらせたい」などの色々な思いで、1ヶ月で簿記2級合格を目指す方がいます。

簿記2級はおおよそ半年程度の勉強期間を設けるのが適当ですが、それより短い勉強期間で合格したというケースも少なくありません。

この記事では、そもそも簿記2級を1ヶ月で取得するのは可能なのか?と、簿記2級を実際に1ヶ月で合格できたケースの紹介と、1ヶ月で合格を目指すのであればどのようなスケジュールで勉強していけばいいのかをお伝えします。

社会人でも1ヶ月で合格した例はある

簿記2級は合格率が低く、半年間勉強しても不合格になるケースも多いので、1ヶ月という短期間の勉強で合格するのは非常に難しいといっていいでしょう。

先述した通り通信講座各社によれば、簿記2級に合格するための必要な勉強時間は、「簿記3級取得済」「通信講座を利用」の場合で、最も短く見積もっても150時間です。

150時間を1ヶ月で勉強するとなると1日約5時間。

簿記3級の知識がきちんと定着していること、通信講座等を利用して効率的に学ぶこと、両方の条件がそろった上で、1日5時間程度の学習を1ヶ月継続すれば合格も可能です。

簿記初学者が独学で勉強する場合、短く見積もっても300時間の勉強時間を確保する必要があり、1ヶ月では単純計算で1日10時間の勉強が必要です。

10時間勉強するには仕事や家事育児をしながらは日常生活に支障が出てしまい、例え時間を確保しても毎日10時間学習する集中力が1ヶ月持続できるかというと非常に厳しいでしょう。

引用元:スタディング公式HP

ただ、仕事をしながら1ヶ月の勉強期間で簿記2級に合格している例は0ではありません。

「社会人で仕事もしながら独学で合格しました」という体験談を実際にブログで報告している方がいます。

1ヶ月の独学で合格しました。

1ヶ月で簿記2級に合格するためには『書籍』を中心に勉強することが鉄則

勉強を始める前に、試験概要を大体でいいので把握しておきましょう!

(引用元:個人ブログ「まいたけな日々」)

元々の理解力・記憶力が良く、勉強方法がピタリとはまったものを見つけて実践できれば、1ヶ月でも合格を目指すのは不可能ではありません。

ただ、1ヶ月チャレンジをして失敗した場合は、わざわざブログに体験談をアップしませんし、したとしても注目されないはずです。

合格した体験談の影には、やはり1ヶ月では不合格に終わってしまった人たちも多くいた可能性があり、社会人が独学1ヶ月で合格するのは稀有な例だということは忘れずに、余裕を持ったスケジュールを組む方が確実です。

簿記2級に1ヶ月で合格するためのスケジュール一例

1ヶ月という短期間で試験対策をする場合、「おすすめの勉強スケジュール」で述べた半年程度の勉強を、1ヶ月でギュッと凝縮して進める必要があります。

| 週数 | 勉強内容 |

| 1週目 | 工業簿記のテキストと演習 |

| 2週目 | 商業簿記のテキストと演習 |

| 3週目 | 過去問や予想問題 |

| 4週目 | 実践形式の演習、模擬試験 |

1週目が工業簿記のテキストと演習、2週目が商業簿記のテキストと演習、3週目から過去問や予想問題を始め、最後の週で本番試験を意識して実践形式の練習を行います。

ただ、1ヶ月で簿記2級に合格した方の声では、商業簿記から勉強を開始して、工業簿記を勉強している期間もスキマ時間を商業簿記の復習にあてるべきという意見もありました。

工業簿記より商業簿記の方が試験の難易度が高いため、全体としての学習期間を長くとった方が、商業簿記の難しい試験問題にも対応できるという考え方です。

点数を取りやすい工業簿記を得点源にして合格したい考える場合は工業簿記から、理解に時間がかかり難易度が高い商業簿記をできるだけ身に付けてから試験に臨みたい場合は商業簿記から、と戦略によって選択しましょう。

簿記2級のネット試験(CBT方式)とは?

新型コロナウイルスの流行により、2020年6月に行われる予定だった155回の統一試験が中止となり、その後も人数制限や会場により中止など、簿記検定を受験したくても受けられない状況になってしまいました。

それを解決するために始まったのがネット試験ですが、結果的に年3回しかなかった受験チャンスが通年に増え、これまで以上に受験者にとって受けやすい環境となりました。

ネット試験が開始されてから2年余りですが、ネット試験と統一試験は難易度に違いがあるのか?どちらを受けた方が良いのだろう?と迷う方もいると思います。

今回の記事では、2020年12月から開始されたネット試験(CBT方式)についての概要や、合格率についてお伝えします。

簿記2級のネット試験の日程・場所・申込み方法

引用元:商工会議所の検定試験公式HP

簿記2級のネット試験は、ネットといっても自宅のパソコンで受けられるものではなく、商工会議所やパソコン教室等の決められた場所での受験します。

ネット試験の日程は、「各ネット試験会場が設定する任意の日」となっており、定期的(毎週、毎月等)に実施しているネット試験会場と、受験生からの希望に応じて随時実施している会場とがあります。

統一試験の前後は、ネット試験の施工休止期間として2週間前後、どの会場も受験ができない期間があるので注意が必要です。

ネット試験の申込み方法は、「インターネット申込方式」と「会場問い合わせ方式」の2種類があります。

まずは自分が受けられる受験会場がどちらの申込方法に対応しているか、どのような日程で行われているかを商工会議所のHPで調べましょう。

「インターネット申込方式」は、申込専用ページから登録をしてCBT受験者専用ページにIDを登録してマイページを作成、受験3日前までに申し込んで受けることが可能です。

インターネット申込方式の会場は、3日前までであれば日程変更やキャンセルもマイページから行えます。

「会場問い合わせ方式」は、インターネットや窓口、電話など申込み方法が各会場によって異なるため、直接問い合わせて申し込む必要があります。

ネット試験は、現時点で簿記2級・簿記3級のみの対応となっており、簿記1級は従来通り年2回の統一試験でのみ受験可能です。

商工会議所によっては、筆記試験が今後廃止になりネット試験のみ受験可という場所もあるので、日程や申込方法を含め自分がどの試験会場で受けるかを事前に調べておきましょう。

ネット試験の難易度は統一試験より低い?

ネット試験と統一試験について、簿記試験を運営する商工会議所からは以下の通り発表されています。

Q ネット試験はペーパー試験(統一試験)と同じ試験ですか?

出題範囲・問題の難易度・合格基準いずれも同じです。合格した場合は同等の資格を得ることができます。

(引用元:商工会議所の検定試験HP)

簿記2級のネット試験は、「出題範囲・問題の難易度・合格基準いずれも統一試験と同じ」と商工会議所からはっきりと明言されています。

ネット試験で合格すれば、統一試験で合格した場合と同じ「日商簿記検定試験2級取得」になるので、試験の難易度が大きく異なるような事は考えにくいでしょう。

しかし、実際の簿記2級の合格率を見てみると、ネット試験と統一試験では合格率に差が見られます。

| 簿記2級合格率 | |

| ネット試験 (2024年4月~12月) |

36.9% |

| ネット試験 (2023年4月~2024年3月) |

35.2% |

| 統一試験 (2024年2月~2025年2月の平均) |

22.0% |

(引用元:商工会議所の検定試験HP)

合格率がネット試験の方が高いのは、統一試験が年に3回という縛りの強い日程であるのに比べ、ネット試験は自由度が高いため自分の勉強に合わせて受験できることが大きいと考えられます。

ただ、パソコン操作による負担を加味した問題構成や、問題用紙に書き込めないことで複雑な問題を出しづらいという事情から、結果的に受験者が「解きやすい」と感じる基本的な問題が多かったのは事実です。

ネット試験はまだ始まって日が浅いため、合格率を見ながら問題の難易度や構成も改善が加えられ、今後は合格率の差が縮んでいく可能性も考えられます。

統一試験・ネット試験どちらを受けるにせよ、確実に合格できるようにしておくのが大事です。

逆に、ネット試験を選択することで特別に対策が必要な部分は特にありません。

パソコン操作を全くしたことがない場合はパソコンに慣れる必要はありますが、インターネットで調べたいものを検索したり文書作成等を問題なくできる方であれば問題ありません。

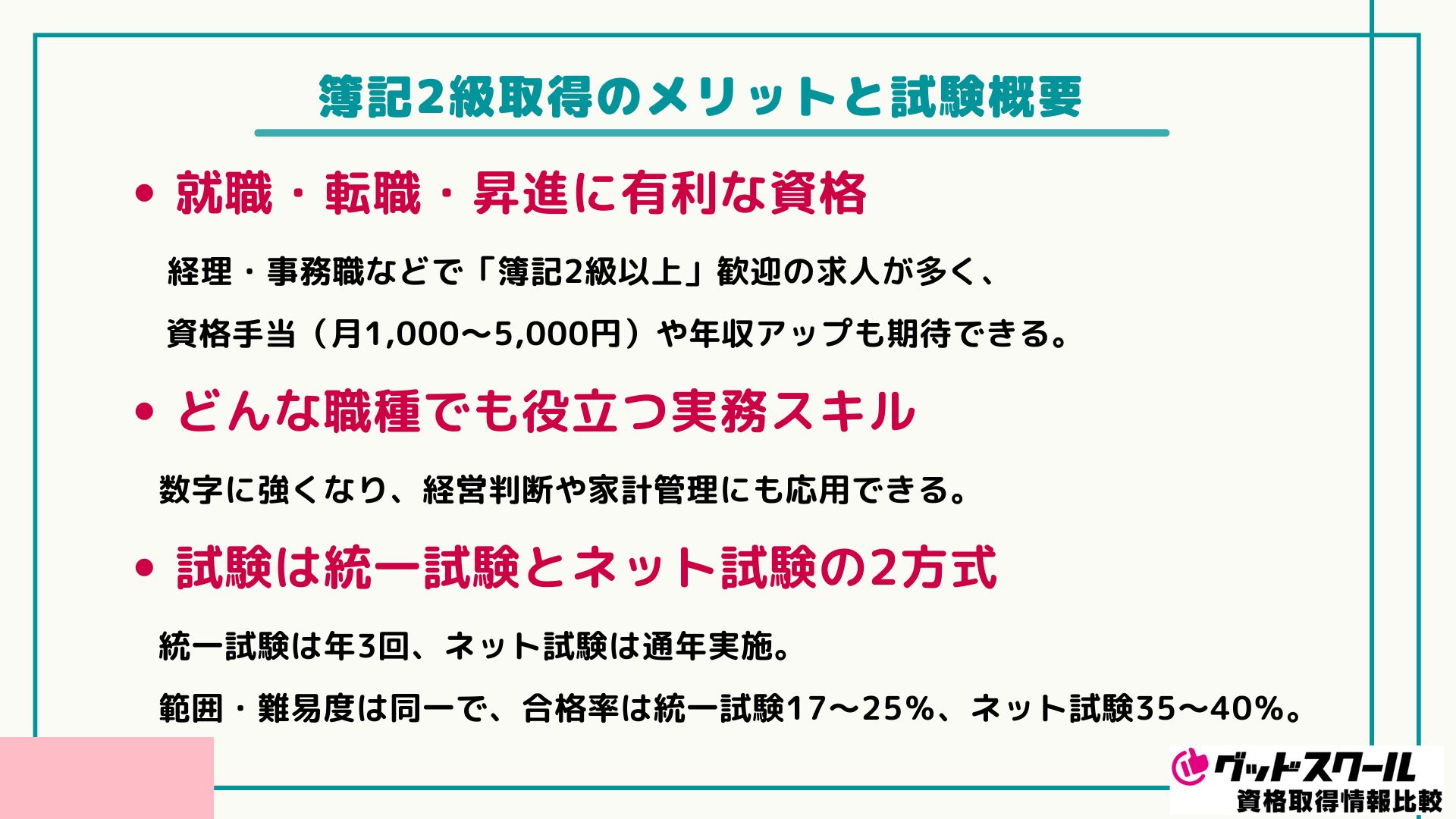

簿記2級取得のメリットと試験概要

ここまで簿記2級受験のための勉強時間や対策などお伝えしてきましたが、簿記2級という資格について改めて振り返ります。

簿記2級を取得した場合のメリットは、経理の実務スキルが身に付いているという証明になり、転職や就職につなげられる、年収アップが見込めることです。

また、簿記2級の試験が統一試験・ネット試験それぞれどのように行われるかの概要をまとめたので、日程や申込み方法などを受験前に確認しておきましょう。

簿記2級を取得すると就職・転職や年収にメリット

引用元:ユーキャン公式HP

簿記2級は、企業から求められる経営管理に関しての知識があると証明する資格です。

| 簿記2級を取得するメリット |

→結果として、年収アップが見込める |

「日商簿記2級」で求人検索すると、会計事務所や税理士事務所などの求人に加え、一般企業の経理部門、一般事務や営業職など多様な求人が出ています。

最近の経理部門の求人を見ると、その多くが採用条件に「簿記2級以上の方歓迎」「簿記2級程度の知識または経験者」という文言が目立ちます。

また、企業の採用者からは「未経験でも、簿記2級レベルの知識は持っていてほしい」「簿記を勉強したことのある人を求めている」という声も挙がっています。

今後、経理部門への転職・就職を考えている方には、取得しておいて損のない資格といえるでしょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

簿記2級を取得すると、現在仕事に就いていない、または転職を考えている場合にも求人の幅が広がり、より良い条件での就職につながりやすくなるでしょう。

また、既に実務についている場合にもメリットがあります。

簿記を学ぶということは、会計の基本を学ぶということです。会計の基本が分かれば、数字が読めるようになり、より深く、具体的にビジネスをとらえることができるようになります。つまり、簿記は経理など数字を扱う部署だけでなく、どんな職種でも役立つスキルとなります。

(引用元:スタディング公式HP)

ビジネススキルがアップすることで、より高いレベルの仕事をこなせるようになり、業績や社内の評価アップ、ひいては昇進・昇格が期待できます。

また、企業により異なりますが、持っている資格に応じて基本の給料にプラスして資格手当が支給されることがあり、簿記2級の資格手当の相場は月に1,000円(税込)~5,000円(税込)です。

| 日商簿記1級 | 日商簿記2級 | 日商簿記3級 |

| 1,000~7,000円(税込)(月) | 1,000~5,000円(税込)(月) | なし |

(引用元:フォーサイト公式HP)

簿記2級取得により、良い条件での就職・転職、社内での昇進・昇格、資格手当の支給などにつながり、年収アップが見込めます。

引用元:ユーキャン公式HP

また、家庭での家計管理や資産運用、自営業や独立開業など、簿記の知識はあらゆる場面で役に立つので、必ずしも就職・実務に関連なくとも、取っておいて損はない資格です。

簿記2級の試験概要

| 統一試験 | ネット試験 | |

| 受験資格 | 特になし | |

| 試験日程 | 年3回(6月、11月、2月) | 通年 ※会場ごとに日程が異なる |

| 試験場所 | 商工会議所、専門学校等 | 商工会議所、専門学校、パソコン教室等 |

| 試験範囲 | 商業簿記・工業簿記(原価計算含む) | |

| 試験時間 | 90分 | |

| 配点 | 商業簿記:60点 工業簿記:40点 |

|

| 合格基準 | 100点満点で70点以上正答 | |

| 過去の合格率 | 17~25%程度 | 35~40%程度 |

(商工会議所の検定試験公式HPを参考に作成)

簿記2級の統一試験は年3回ですが、2021年から始まったネット試験は通年で受験日を選べます。

もし不合格だった場合でも、またすぐに受け直せるようになり、勉強へのモチベーション維持がしやすくなりました。

持っていれば就職・転職の強い味方になり、年収アップも見込める簿記2級、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

簿記2級の勉強時間に関するよくある質問

| 簿記2級の勉強時間に関するよくある質問 |

| ・簿記2級のネット試験と筆記試験の違いは? ・簿記2級のネット試験の日程と申し込み方法は? ・簿記2級を独学で受かるのは厳しい? ・簿記2級は1ヶ月の勉強期間で合格できる? ・簿記2級を1ヶ月で対策する場合の1日の勉強時間は? ・簿記3級合格者が簿記2級に合格するために必要な勉強時間は? ・独学で簿記2級に合格するために必要な勉強時間は? ・簿記2級の162回の合格率は? ・簿記2級は賢い人が合格できる? ・簿記2級から簿記1級に合格するための勉強時間は? ・簿記2級は数学苦手な人でも合格できる? ・初学者が簿記3級・2級・1級のどれを受けようか迷う場合は? |

簿記2級に関してよくある質問をまとめました。

これまで記事内で触れたものもありますが、改めてそれぞれの質問にお答えしていきます。

簿記2級のネット試験と統一試験(筆記試験)との違いは?

簿記2級は、これまで年3回の統一試験(筆記試験)のみでしたが、2021年から通年でネット試験も受験できるようになりました。

ネット試験がこれまでの統一試験と違う部分は、日程が統一試験は年3回に対して通年で受けられること、合否がその場ですぐに分かること、筆記ではなくパソコンを使うこと、これまでの合格率が統一試験よりも比較的高いことなどが挙げられます。

簿記2級のネット試験の日程と申し込み方法は?

ネット試験は通年行われていますが、各試験受験会場により定期的な開催の場合と、受験希望者に応じて随時行う場合とがあります。

また、どちらも統一試験の前後は施工休止期間といって、ネット試験が行われない期間が1~2週間程度あります。

ネット試験の申込方法には「インターネット申込方式」と「会場問い合わせ方式」があり、インターネット申込方式の場合は試験の3日前までに受験者専用サイトでマイページを作成し申し込むことが可能です。

会場問い合わせ方式の場合は、会場ごとにインターネット・電話・窓口など申込方法が異なるため、お近くの受験したい試験会場(ネット試験施行機関)について調べてから申し込みましょう。

簿記2級を独学で受かるのは厳しい?

簿記2級は合格率が20%程度と低く難易度が高い試験のため、独学よりは通信通学講座の受講がおすすめです。

また、通信講座各社による「合格するために必要な勉強時間の目安」で比較すると、独学だと250~500時間、通信・通学講座を利用した場合は150~350時間と、独学より通信・通学講座が100~150時間程度短くなっています。

独学で合格している方もいるので不可能ではありませんが、できるだけ早く確実に合格したい場合は通信・通学講座を受けるのがおすすめです。

→簿記2級 通信講座の記事はこちら

簿記2級は1ヶ月の勉強期間で合格できる?

簿記2級は、簿記3級の知識を前提にしており、さらに工業簿記という新しい範囲と問題全体の難易度も上がっています。

簿記3級合格のための勉強時間の目安はおおよそ100時間といわれてますので、1日3時間勉強したとすると、簿記3級の範囲だけで1ヶ月必要な計算です。

ですので、さらに難易度と範囲の広がった簿記2級を、もし簿記初学者が独学で1ヶ月という短期間で合格したいと思っているのであればそれは極めて厳しいでしょう。

実際に独学で簿記2級検定に合格している人もいるため、不可能ではありません。ただし、人一倍の努力が必要です。年々難易度が高くなっていること、2016年度から大幅に内容が改定されていることなどを考えると、独学での合格は簡単ではないといえるでしょう。

(引用元:ユーキャン公式HP)

ただ、既に簿記3級取得者で、通信・通学講座を利用すれば、1ヶ月でも合格できる可能性はあります。

簿記3級取得者で、通信・通学講座を使った場合の学習時間の目安は150~250時間ですので、1日5~8時間効率的な勉強をできれば合格は可能です。

社会人の場合、スキマ時間の活用などに長けていて短期合格を目指す通信講座を選択すると良いでしょう。

簿記2級を1ヶ月で対策する場合の1日の勉強時間は?

簿記3級合格済みで、簿記2級を1ヶ月で合格したいと考えているならば、1日約5~10時間の勉強時間が必要です。

通信・通学講座を利用して効率的に勉強するのであれば、1日約5~8時間の勉強をして1ヶ月で合格できる可能性があります。

全くの簿記初学者の場合、全体で必要な勉強時間から計算すると1日の勉強時間は10~16時間となり、最低限の睡眠・食事を考えると非常に難しい挑戦と言わざるを得ません。

簿記3級合格者が簿記2級に合格するために必要な勉強時間は?

簿記3級合格者が簿記2級に合格するために必要な勉強時間は、通信講座提供各社によると150~350時間。

| 学校名 | 3級合格者が2級合格するために必要な勉強時間目安 | |

| 独学 | 通信・通学 | |

| ユーキャン | 250~350時間 | 150~250時間 |

| TAC | 200~250時間 | 150~250時間 |

| フォーサイト | 250~350時間 | 150~250時間 |

(通信講座を提供している企業のHPを参考に作成)

勉強の定着具合は個人差が大きいですが、勉強方法による違いで比較すると、通信・通学講座で効率的に勉強した場合は150~250時間、独学の場合は200~350時間が目安です。

独学で簿記2級に合格するために必要な勉強時間は?

同じ独学でも、簿記3級程度の知識があるか、簿記の初学者なのかで必要な勉強時間は異なります。

<簿記2級を独学で合格するために必要な勉強時間>

| 学校名 | 簿記3級取得者 | 簿記初学者 |

| ユーキャン | 250~350時間 | 350~500時間 |

| TAC | 200~250時間 | 300~350時間 |

| フォーサイト | 250~350時間 | 350~500時間 |

(通信講座各社の公式HPを参考に作成)

通信講座を提供している各会社によると、独学で勉強した場合は、簿記3級取得者で200~350時間、簿記初学者で300~500時間程度の勉強時間が必要です。

簿記2級の171回の合格率は?

簿記2級の第171回(2025年11月16日)の合格率は、23.6%でした。

簿記2級は賢い人が合格できる?

何の資格試験であっても、記憶力や理解力が優れている方が勉強は進みやすい傾向はあります。

しかし、簿記2級、さらにその上位資格の税理士試験に合格したスタディングの簿記講座の担当講師は以下のように言っています。

私自身、大学生時代に簿記の専門学校に通い3級の受験をしました。

当時、簿記の学習は最初が肝心で、簿記のルールを理解したらあとは反復練習、という事がわかっていなかったため、見事最初の受験は不合格でした。

そこで、次の受験に備えて、いかに効率的に学習し、ポイントを見極め、反復練習するかをスケジュール化し、常に「今学習していることは全体のどこなのか」という事を意識しながら学習しました。すると、最初はちんぷんかんぷんだった簿記のルールも、簡単に理解でき、そのあとはトントン拍子に3級、2級、税理士試験と合格することができました。

(引用元:スタディング公式HP)

勉強方法を間違えてしまうと、後に税理士試験まで合格するほどの力を持っている方でも簿記3級に不合格になってしまうのが現実です。

簿記合格のためには、元々の頭の賢さよりも「効率的な勉強方法」「全体の体系的な知識の獲得」を意識してコツコツ勉強を積み重ねることが大切です。

簿記2級から簿記1級に合格するための勉強時間は?

スタディングによると、簿記2級の知識がある方が1級合格までに必要な勉強時間は通信・通学講座を利用した場合は400~600時間、独学の場合は500~700時間程度です。

日商簿記1級の合格に必要な勉強時間の目安は、「2級レベルの知識を習得済み」かつ「講座を利用する」場合で400~600時間ほどです。独学の場合はさらに長い500~700時間程度の勉強が必要だと考えられます。いずれにしても、必要な勉強時間からわかるとおり2級や3級とは難易度が桁違いです。

(引用元:スタディング公式HP)

勉強の定着は個人差があるので、簿記3級→簿記2級→簿記1級と、級が上がるごとに必要な勉強時間は3倍程度と考えましょう。

学習範囲やレベル感としては、簿記3級を1とすると、級が進むとそれぞれ約3倍ずつアップするイメージが適当。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

例えば簿記3級を60時間でギリギリ合格できた場合、簿記2級は180時間、簿記1級は540時間がおおよその合格ラインに到達する目安です。

初学者が簿記3級・2級・1級のどれを受けようか迷う場合は?

簿記を完全に初めて勉強する、という方は簿記3級から受けて、合格したら2級と進むのが最も確実です。

日商簿記検定には、何級からでも受験することができるため、学生時代に簿記を学んだ方は「2級」、簿記初心者の方は「3級」を受験する傾向があります。また最近は、通学や通信講座の「3級+2級セットコース」を受講し、3級を飛ばして2級を受験する簿記初心者も増えています。

(引用元:フォーサイト公式HP)

ただ、簿記2級まで必ず取得したいと考えている場合は、3級飛ばして簿記2級から受けるケースも多くなっています。

簿記2級と簿記3級を同日で受けることもできますし、ネット試験だと3級に受かってすぐに2級に申し込むという方法も可能なので、同時並行で勉強していくのも良いでしょう。

簿記1級は高度な専門知識が必要になり合格率も非常に低いため、初学者がいきなり1級から受けることはおすすめしません。

また、簿記の入門部分をまず勉強してみたいという方は、簿記3級よりも簡単な「簿記初級」の合格を目指す所から始めてみるのも一つの手です。

簿記2級は数学苦手な人でも合格できる?

簿記は数字を扱うため、数学が苦手だと尻込みしてしまう方が多いですが、数学の得手不得手は余り関係しません。

数学に関する知識を問われる出題もありますが、中学レベルの一次関数や一次方程式が理解できていれば問題はなく、あくまで正解を導くための手段として出てくる程度です。

数学が苦手だからといって簿記2級を諦める必要はありませんし、逆に数学が得意だから簿記に簡単に受かるわけではありません。

簿記2級の勉強時間に関するまとめ

簿記2級に合格するための勉強時間は、簿記検定の通信講座提供各社によると、簿記3級取得者の場合150~350時間で、簿記初学者の場合、250~500時間です。

その中でも通信・通学講座で勉強すると勉強時間は短縮できることが多く、独学で勉強するとその分勉強時間が長くなる傾向があります。

日々の生活を維持しながら簿記2級合格を目指すためには、効率的な勉強方法とスケジュール管理がカギとなります。

自分のライフスタイルや集中できる勉強方法を見つけ、簿記2級合格を目指しましょう!

簿記2級の学習は通信講座もおすすめです。