弁理士は特許権申請手続きをして発明者の利益を守ったり、商品やサービスのデザイン・商標を守るために奔走する、意義のある素晴らしい仕事です。

弁理士の試験難易度は高いものの、年収は高水準で、一見人気の職業のように思えます。

にも関わらず、ネットなどで検索すると「弁理士 やめとけ」という言葉が出てきて、目指そうと思っていたのに不安になってしまった方もいるのではないでしょうか?

そんな方のために、この記事では「弁理士はやめとけ」といわれる理由はもちろん、弁理士の難易度、年収、弁理士になるメリット・デメリット、弁理士に向いている性格、就職先にはどのようなものがあるのか、さらには高年収の弁理士を目指すためにやるべきことなど、様々な角度から弁理士について徹底解説します!

これから弁理士を目指す方にも、すでに弁理士として働いているけど現状に悩んでいる方にも、悩みを解決するきっかけになる情報をお届けします。

ぜひ参考にしてみてください。

弁理士試験は、通信講座や予備校での勉強もおすすめです。

弁理士のおすすめ通信講座については、以下の記事も併せてご覧ください。

弁理士の難易度は?

弁理士は司法書士や公認会計士と並ぶ、日本トップクラスの難関資格です。

合格率は令和6年度の試験で6.0%と、100人中6人しか受からない狭き門となっています。

| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 最終合格率 |

|---|---|---|---|

| 2017年度(平成29年度) | 3,912人 | 255人 | 6.5% |

| 2018年度(平成30年度) | 3,587人 | 260人 | 7.2% |

| 2019年度(令和元年度) | 3,488人 | 284人 | 8.1% |

| 2020年度(令和2年度) | 2,947人 | 287人 | 9.7% |

| 2021年度(令和3年度) | 3,248人 | 199人 | 6.1% |

| 2022年度(令和4年度) | 3,177人 | 193人 | 6.1% |

| 2023年度(令和5年度) | 3,065人 | 188人 | 6.1% |

| 2024年度(令和6年度) | 3,160人 | 191人 | 6.0% |

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

上の表は特許庁の発表したデータをもとに、資格の学校TACが過去8年間の受験者数、合格者数、最終合格率をまとめたものです。

過去8年間での合格率は常に10%を切っており、かなりの難関資格であることがうかがえます。

弁理士試験の難易度が高い理由は、短答式試験・論文式試験・口述試験の3種類の試験を全てクリアしなければならず、学習しなければならない範囲がとても広いためといわれています。

独学では自信がないという人には、通信講座や予備校での学習もおすすめです。

詳しくはこちらの記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

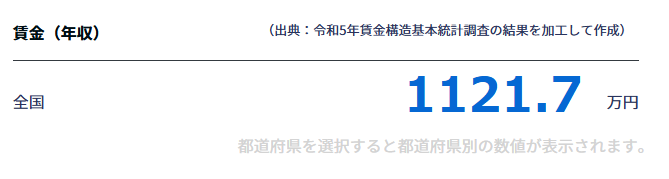

弁理士の年収は?

弁理士は高収入といわれますが、実際の年収はどれくらいなのでしょうか?

下の画像は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査をもとに、弁理士の令和5年度の全国平均年収と、平均求人賃金を表したものです。

(引用元:job tag)

厚生労働省のデータによると、令和5年度の弁理士の年収は全国平均で1121.7万円。

ハローワークの無期フルタイム求人でみても全国平均求人額は38.8万円と、一般的なサラリーマンよりも高収入を見込めることがわかります。

しかしこのデータはあくまでも、全国各地に分布する弁理士の平均値です。

弁理士の年収は同じ職場でも雇用形態や経験、スキルの有無などによって大きく変わるというのが正直なところです。

LEC独自のアンケート調査によると、事務所勤務弁理士の年収は、800~1200万円に多く分布しており、2,000万円以上の年収を得ている弁理士も数多く存在しているようです。

(引用元:LEC東京リーガルマインド公式HP)

こちらは資格の総合スクールLEC東京リーガルマインドが、特許事務所勤務の弁理士の年収について独自に調査した結果です。

アンケート結果によると事務所勤務弁理士の年収は800~1200万円と、同じ弁理士という職業でもかなりの幅があることが分かります。

このように弁理士の年収は、スキルやダブルライセンスの有無など、様々な要因によって変わってきます。

弁理士の年収については後ほど「高年収弁理士になるために出来ること」の項目でも詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

弁理士はやめとけといわれる理由6つ

ここからはいよいよ、弁理士がなぜ「やめとけ」といわれるのか?その理由を詳しく解説していきます。

主な理由としては、以下の6つが挙げられます。

- 弁理士は難易度が高く仕事を始めるまでの道のりが長い

- 下積みが長い

- 年収が実力によって左右される

- ブラック特許事務所が存在する

- 特許申請数が減っている

- 責任が重くプレッシャーがある

弁理士は確かに成功すれば高収入ですが、下積み期間が長く、ある程度の収入を得られるようになるまでには長い年月がかかります。

下積みが終わっても、実力が足りなければ収入は伸びません。

また人手が不足している業界なので激務になりがちで、就職先によっては責任だけ重くて収入は上がらない、上司がパワハラなんてことも考えられます。

6つの理由についてさらに詳しくみていきましょう。

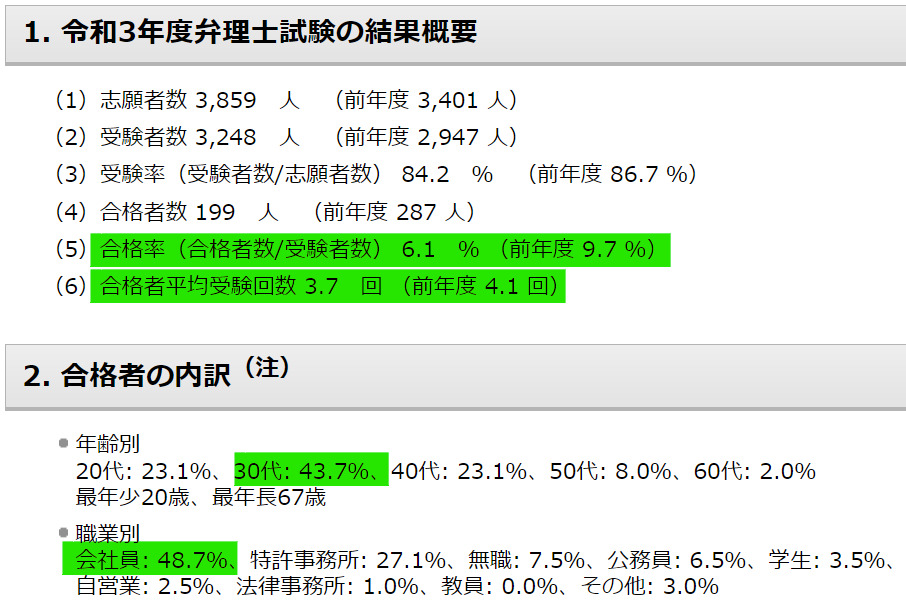

弁理士は難易度が高く仕事を始めるまでの道のりが長い

先ほどもお伝えした通り、弁理士試験は難易度が高く、合格までには平均3〜4年はかかるといわれています。

(引用元:特許庁HP)

合格者の内訳をみてみると、年齢別では30代が43.7%と最も多く、職業別では会社員の合格者が48.7%と半数近くを占めています。

また合格者の平均受験回数は3.7回(前年度 4.1 回)となっており、働きながら受験勉強をして3〜4年かけて合格する人が多いことがうかがえます。

このように、まず試験に合格するだけでも平均3〜4年はかかるのです。

さらに、晴れて試験に合格しても、すぐに弁理士として働けるわけではありません。

試験合格後に、実務修習と呼ばれる研修を受けなければならないのです。

実務修習を修了しなければ弁理士登録ができず、弁理士として正式に働くことはできません。

実務修習は例年12月〜3月に、約4ヶ月間かけて行われます。

何年もかけて試験に合格し、その後は約4ヶ月に渡る研修を修了しなければ弁理士になれない。

このように、弁理士として仕事を始めるまでの道のりが果てしなく遠いと感じて、弁理士になるのを断念する方もいるでしょう。

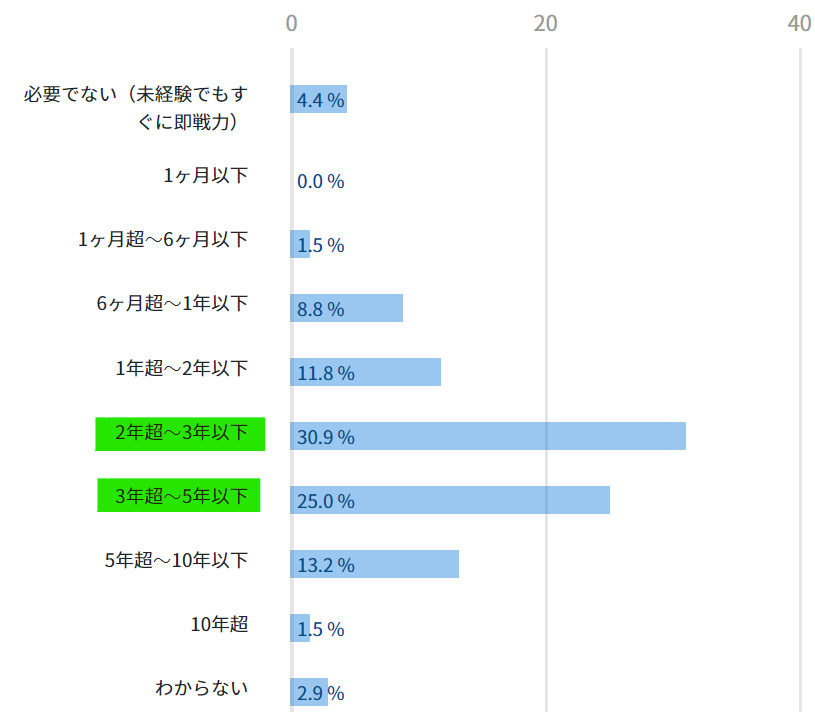

下積みが長い

弁理士は専門性がかなり高いため、一人前になるまでには最低でも2〜3年はかかるといわれています。

下のグラフは、厚生労働省の職業情報提供サイト(日本版O-NET)にて、実際に弁理士として働いている人に「周囲から特別なサポートが無くても他の一般的な就業者と同じように働けるようになるまでに必要な期間」についてアンケートを取り、その結果をまとめたものです。

(引用元:職業情報提供サイト日本版O-NET公式HP)

弁理士としてひとり立ちするまでには2〜3年かかると考えている弁理士が30.9%と、非常に高い数字なのがわかります。

3〜5年かかると答えた人も25%と、高い数字になっています。

このように下積みが長いことから、「弁理士はやめとけ」といわれてしまうようです。

年収が実力や経験によって左右される

弁理士は高収入といわれますが、ただ資格を取って就職すれば、誰でもすぐに高収入を得られるわけではありません。

弁理士の年収は、働く人の年齢・経験スキル・経営センスなど、さまざまな要因に左右されます。

弁理士の平均年収は、一般的な給与所得者より多額であるといわれています。

しかし、平均年収に満たない人も少なくありません。年齢や経験によって、給与に大きな差があるからです。

たくさん稼ごうと考えるなら、企業勤務・独立開業問わず、まずは経験を積んでさまざまなスキルを磨く必要があるでしょう。

(引用元:スタディング公式HP)

このように、年収を上げたければコツコツと年数をかけて経験を積み、そのうえでさらに強みとなるスキルを磨いていかなければなりません。

上記引用元のスタディングによれば、具体的なスキルとして語学力や営業スキル、コミュニケーション能力などが挙げられるそうです。

逆に考えれば「自身の努力次第で収入を上げていける」というやりがいにもなりますが、こういった厳しい世界が肌に合わず、「弁理士はやめとけ」という意見になる方もいるでしょう。

ブラック特許事務所が存在する

「ブラック企業」という言葉が世に浸透して早数年経ちますが、残念ながら知財業界にも「ブラック特許事務所」が存在します。

特許事務所に転職したものの、わずか数ヶ月で退職というケースは弁理士業界ではよくある話です。

「ノルマが多くサービス残業が当たり前」「休暇が取りづらい」というように、労働条件が過酷な職場はブラック企業の可能性があります。

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

難関資格の通信講座を提供しているアガルートアカデミーによると、せっかく就職したもののブラック特許事務所だったために、わずか数か月で退職してしまうというのは、弁理士業界ではよくあることのようです。

もちろん全ての特許事務所がブラックだというわけではありませんが、このように新人弁理士が数か月で辞めてしまうほどのブラック特許事務所が存在しているのは事実です。

せっかく難関試験に合格して、弁理士として期待を胸に第一歩を踏み出そうとしているのに、ブラック特許事務所に就職してしまっては痛恨の極みですよね。

この記事の後半では「ブラック特許事務所の特徴5つ」や「ブラック特許事務所を避けるためには」という項目で、ブラック特許事務所について詳しく解説しています。

そちらも参考にしてみてください。

特許申請数が減っている

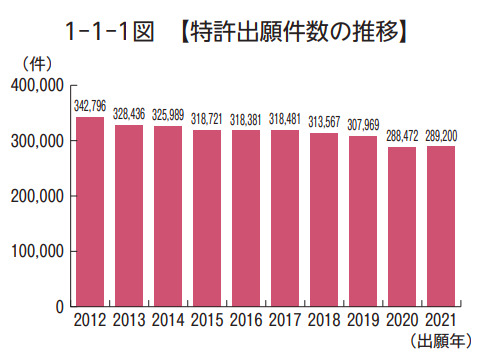

特許出願件数は、平成20年(2008年)のリーマンショックを機に激減し、その後も少しずつ減り続けています。

(引用元:特許庁HP)

上のグラフを見ると、出願件数がじわじわと減り続けていることが一目瞭然かと思います。

特許出願件数が増加傾向にならず減少傾向である理由としては、先行技術調査の精度を高めるなどして出願が厳選されるようになったこと、外国出願が重要視されその分国内出願にかけられる予算が減ってしまっていることなどが挙げられています。

(引用元:松田国際特許事務所HP)

松田国際特許事務所の松田聡弁理士によると、特許出願件数が減少傾向である理由としては

- 景気の悪化

- 先行技術調査の精度を高めるなどして、出願が厳選されるようになったこと

- 外国出願が重要視され、その分国内出願にかけられる予算が減ってしまっていること

が挙げられるそうです。

このような理由から国内の特許出願件数が年々減っており、それゆえ「弁理士になっても仕事がない」=「弁理士は食べていけないからやめとけ」という意見につながっているようです。

責任が重くプレッシャーがある

特許庁に対して「知的財産」の権利の申請を行うことは弁理士の独占業務として法律上位置づけられています。

特許関連の出願手続きには膨大な書類が必要であり、高度な知識も問われます。また一字の誤字、一点の書類不備があるだけで却下されることもあります。

(引用元:スタディング公式HP)

上記のように弁理士の仕事は、弁理士の資格を持つものしか出来ない専権業務であり、高度な知識が必要です。

ほんの一字の誤字や、たった一つのミスがあるだけで特許申請が却下されてしまい、クライアントに多大な損失を与えかねません。

このような理由から「弁理士の仕事は責任が重い」「プレッシャーが尋常ではない」といわれ、弁理士が敬遠される事態になっているようです。

弁理士になるメリットとは?

これまでは弁理士になるデメリットばかりお伝えしてしまいましたが、弁理士になるメリットもたくさんあります。

具体的には以下のような内容です。

- 世界的には弁理士の需要は高まっている

- 自由度が高くプライベートと両立しやすい

- 努力次第で高年収を目指せる

- 定年=引退ではない

弁理士はある程度経験を積んで慣れてくれば、働き方の融通が効く自由度の高い仕事です。

また努力次第で億単位の年収を目指すこともできます。

「需要がない」や「仕事がない」という意見もありますが、そんなことはありません。

それぞれについて詳しく解説していきます。

世界的には弁理士の需要は高まっている

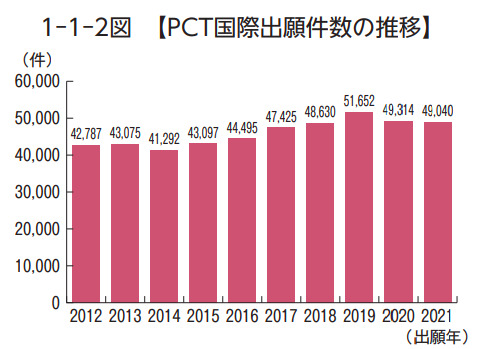

先ほど国内の特許出願件数が減少傾向にあるとお伝えしましたが、日本の特許庁を受理官庁としたPCT国際出願件数は増加傾向にあり、世界での弁理士の需要は年々高まっています。

(引用元:特許庁HP)

2020年と2021年は新型コロナウイルスの影響でやや件数が落ち込みましたが、それでも年間5万件近くと高い水準を保っています。

PCT国際出願件数が増加した理由は、物流や通信が発達したことで企業のグローバル化が進み、知財戦略の重要性が増しているためと考えられています。

※PTC国際出願とは

特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願のこと。ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度。

(引用元:特許庁HP)

このように世界的にみれば弁理士の仕事は減っているどころか増加傾向にあり、世界で活躍できる弁理士の需要は、今後も高まっていくでしょう。

自由度が高くプライベートと両立しやすい

弁理士の仕事はデスクワークが中心です。また成果主義なので、自分で管理さえ出来ていればフレックス制度を利用したり、在宅勤務が可能な職場が多いのが特徴です。

常に人手不足な業界なので、育児や介護で一旦仕事を辞めても復帰しやすく、復帰した後も在宅勤務やフレックス制度、時短勤務を利用して、仕事と家庭を両立しやすいでしょう。

子供を育てながら現役弁理士として活躍しているNaoko先生は、自身の体験をもとに以下のように綴っていらっしゃいます。

(弁理士の仕事は)必要であれば完全に在宅ワークをすることも可能ですし、自分の都合の良い時間帯に仕事をすることもできます。

このように、働き方の選択肢が多いために、ライフステージや家庭環境の変化があった場合でも比較的働き続けやすい職業であるといえます。

筆者の場合も、子供が小さい間は子供の発熱等でお休みをしてしまうことも多かったですが、子供が寝ている間に家で仕事をしたり、夫が仕事から帰ってから子供の世話をお願いして、その間に少しずつ仕事をする等の工夫をしていました。

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

このように、出産や育児でキャリアが途絶えてしまいがちな女性でも、弁理士なら自由度の高い働き方ができて、仕事とプライベートの両立がしやすいでしょう。

もちろん女性だけではなく、趣味やプライベートを大切にしたい男性や、積極的に育児をしたい男性にもおすすめの職業です。

努力次第で高年収を目指せる

「弁理士の年収は実力次第」と、先ほどお伝えしました。これは裏を返せば、努力次第でいくらでも年収を上げられるということです。

弁理士が年収を上げるためにまず思いつくのは、独立・開業かと思います。

独立弁理士は青天井ですので、年収1億円越えの弁理士もゴロゴロいます。

独立弁理士の平均年収は、年収の幅が広く平均年収を出すのが難しいところがありますが、体感としては1000~2000万円くらいではないかと思います。

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

アガルートアカデミーにてコラムを執筆されている瀬戸麻希弁理士によれば、独立して成功すれば年収1,000万円、はたまた年収1億円越えも夢ではないそうです。

もちろんそれ相応の努力は必要ですが、自分の頑張り次第でここまで年収を上げられる可能性があることは、弁理士の大きな魅力ではないでしょうか。

定年=引退ではない

弁理士の定年は、特許事務所や企業の知財部だと、他の一般企業と同じように「60歳〜65歳」と定めているところが多いようです。

しかし弁理士は慢性的に人手不足であり、実務経験が豊富な人が重宝される仕事なので、定年後に契約社員やアルバイトとして再雇用されるケースも増えています。

また、独立・開業してしまえば定年は関係ありません。

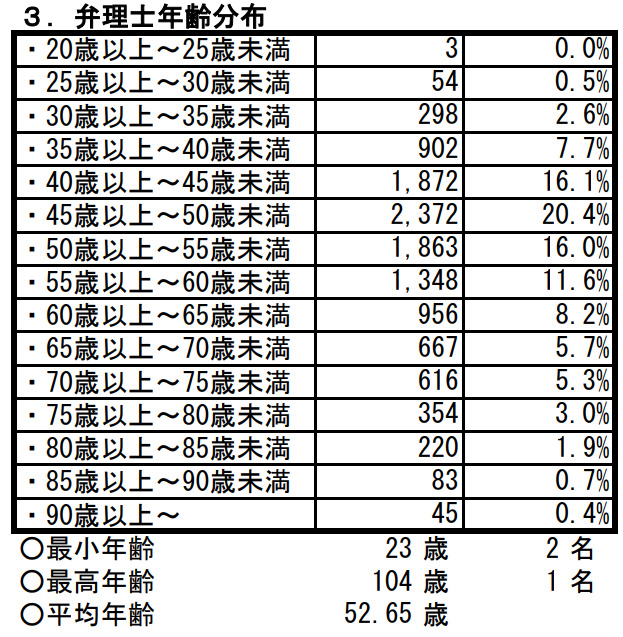

(引用元:日本弁理士会HP)

日本弁理士会が発表している弁理士会員の分布状況をみても、 65歳以上〜90歳以上の弁理士の合計割合が全体の17%も占めています。

なんと104歳で弁理士として活動している人もいるとのことで、弁理士に定年はあまり関係がなく、生涯現役で長く働けることがわかります。

弁理士の働き方3選

では実際に弁理士として働く場合、どのような就職先があるのでしょうか?

基本的には以下の3つに大別されます。

- 特許事務所

- 企業の知的財産部

- 独立・開業

特許事務所は多くの弁理士が集まる組織なので、優秀な先輩の仕事ぶりを見て覚えることで、自身も大きく成長できるでしょう。

企業の知的財産部で企業内弁理士として働く場合、特許事務所ほど激務ではない場合が多いので、ワークライフバランスを重視できる可能性が高めです。

自分で独立・開業してとことん上を目指すのも良いでしょう。

それぞれのメリットを交えながら詳しく解説します。

特許事務所で働く

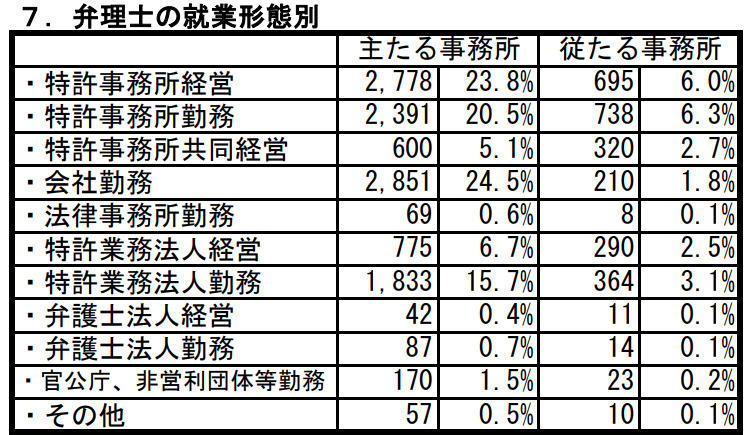

(引用元:日本弁理士会HP)

日本弁理士会が発表している弁理士会会員の分布状況によると、日本弁理士会会員のうち、約20%ほどが特許事務所に勤務しています。

特許事務所が選ばれる理由としては、弁理士集団として専門的に多種多様な仕事をこなしているため、多くの経験が積めてスキルアップを目指せるからだと考えられます。

弁理士の就職先として不動の人気を誇っています。

企業の知的財産部で働く

先ほどの日本弁理士会会員の分布状況によると、会社勤務が全体の24.5%も占めていて、特許事務所勤務よりも多いことがわかります。

企業内弁理士の人気が高まっている理由は、福利厚生がしっかりしていて労働環境が良いことや、固定報酬制を採用している企業も多く、大きくは稼げなくても収入が安定していることなどが挙げられます。

時代の変化とともに、収入はそこそこでも安定して落ち着いた生活を送りたいというニーズが高まっているのかもしれません。

独立・開業する

弁理士として経験と実績を積み、クライアントとの信頼関係を築ければ、独立・開業の道が目指せます。

日本弁理士会会員の分布状況によると、特許事務所経営者は23.8%。

弁理士の約4人に1人が独立していることになります。

独立・開業して成功すれば年収は天井知らずですし、自分が社長なのである程度好きなように働けることも魅力でしょう。

自分一人で経営するのは不安という場合でも、実績を残せばパートナーとして共同経営者になれることもあります。

また、もし開業して失敗しても、弁理士の資格と実務経験があれば特許事務所や企業内弁理士に戻ることは可能なため、自分がどこまでできるか挑戦したいという方にはおすすめです。

高年収弁理士になるために出来ること

弁理士の魅力は、なんといっても努力次第で年収をどんどん上げていける点です。

せっかく弁理士になったのだから、どうせなら上を目指したいという方もいるでしょう。

ここからは、高収入弁理士になるためにはどのようなことを頑張れば良いのか、ポイントをお伝えします。

- 語学の勉強をする

- 資格を複数取る

- AIを上手に活用する

PCT国際出願件数が増えていることから、語学のスキルを上げて海外の仕事を多くこなせるようになれば、収入も上がっていくと考えられます。

他にも「クライアントに選ばれる弁理士」になるためには、実用的な資格を取って他の弁理士との差別化を図ることも有効です。

またAIを上手に活用して業務負担を軽減すれば、効率的に多くの案件をさばけるようになり、結果収入を上げていけます。

語学の勉強をする

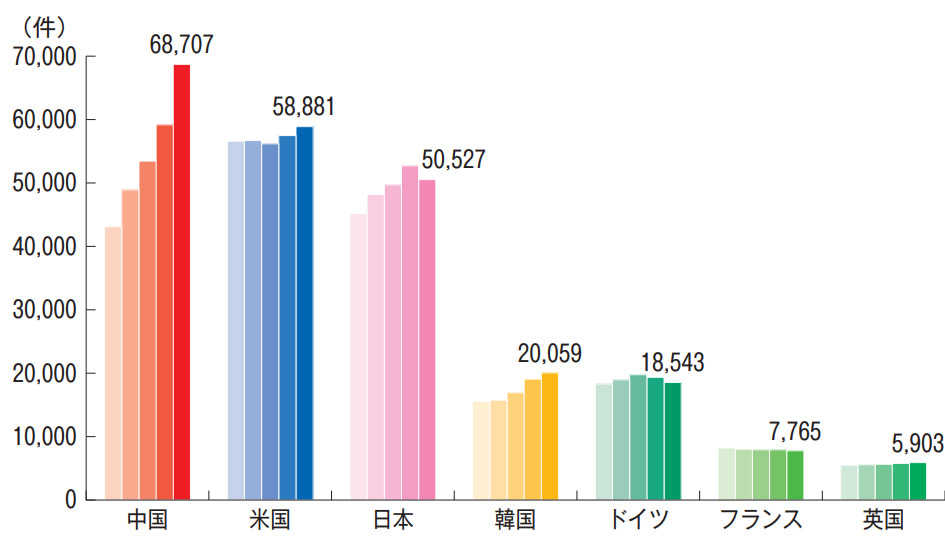

下の表は、特許庁が発表した出願人居住国別のPCT国際出願件数の推移のグラフです。

(引用元:特許庁HP)

PCT国際出願件数が増加傾向にあることはお伝えしましたが、なかでも中国とアメリカは出願件数が群を抜いています。

つまり、中国語と英語を使いこなせれば仕事に困ることはなく、どんどん案件を確保して高収入を目指せるのです。

また語学を身につけることで、国際弁理士を目指すこともできます。

国際弁理士とは、自国の弁理士資格に加えて他の国の弁理士資格を有する弁理士の通称です。

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

弁理士が収入を上げるために一般的な方法としては独立・開業がありますが、自分で事務所を経営するというのは大きなリスクも伴います。

そこでもっと堅実な方法として、中国、アメリカ、韓国、ドイツあたりの出願件数が多い国を狙ってその国の弁理士資格を取り、国際弁理士として働くのです。

国際弁理士の矢口太郎先生によれば、主要国での弁理士の年収はおおむね以下の通りだそうです。

- アメリカでの弁理士の平均年収は、日本円で約1,800万円(1ドル=114円換算とする)

- ドイツでの弁理士の平均年収は、日本円で約994万円(1ユーロ=138円換算とする)

- 韓国での弁理士の平均年収は、日本円で約980万円(1ウォン=1円換算とする)

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

中国での弁理士の年収は記載がなかったため、当サイトが独自に調査しました。

北京で開かれた北京市専利代理人協会の設立式典に出席した北京市知識産権局の汪洪局長によると(中略)専利代理人1人あたり平均の収入額は158万元だった。

(引用元:人民網HP)

専利代理人とは、日本でいう弁理士のことです。

こちらは2011年の内容なので当時の為替レートがいくらか分かりませんが、だいたい1元=18円~20円くらいのため、間を取って1元=19円で換算すると158元=約3,000万円となります。

このように国際出願主要国の弁理士の年収は、軒並み日本の年収水準を上回っています。

国際弁理士の年収は弁理士資格を所持している国の平均年収からも影響を受けると考えられているため、「海外に移住するのはちょっと…」と思われる方でも、国際弁理士の資格を活かしてより待遇の良い職場に転職したり、給料アップの交渉がしやすくなるメリットがあります。

語学に自信がない方でも、通信講座で効率よく勉強すれば大幅な語学力アップが目指せますので、ぜひチャレンジしてみてください。

語学の勉強に関してはこちらの記事がおすすめです。

→【2025年最新】中国語のオンライン講座・通信講座おすすめランキング・主要23社を徹底比較

→【2025年最新】TOEICの通信講座おすすめランキング・主要15社を徹底比較

資格を複数取る

ダブルライセンスを目指すことで、他の弁理士と差別化できて仕事を取りやすくなり、収入アップにつながります。

また複数の資格を持っていれば転職でも有利になるため、より待遇の良い職場への転職も叶いやすいでしょう。

例えば「中小企業診断士」の資格を持っていれば、企業に対して知財の面から経営戦略のアドバイスできます。

資格の知識を活かして的確なアドバイスができれば、クライアントから信頼されて継続依頼につながりやすく、独立した後も仕事をもらえる可能性が高くなります。

弁理士とのダブルライセンスにおすすめな資格とおすすめな理由は、以下の通りです。

- 中小企業診断士

知財コンサルティングと経営コンサルティングを同時に行える。知財を経営戦略に活かしたい企業にとっては、一人の人間にまとめてお願いできるので重宝される。また独立後、自身の事務所を経営する際にも知識が役立つ。

- 行政書士

弁理士資格を持っていれば、試験を受けなくても行政書士の資格を得られるのでとりあえず持っておいて損はない。行政書士資格を入手するためには、指定された都道府県の行政書士連合会に登録手続きをしなければならない。

- 税理士

税のプロとして、企業の財政面との兼ね合いをみながら知財コンサルタントができる。独立開業した後にも知識が役立つ。

- 公認会計士

公認会計士は財産価値の評価を行うため、企業の知的財産の価値をより正確に判断できる。企業からすると自分たちの知財にはどれくらいの価値があるのかより詳しくコンサルティングを受けられるため、ありがたい存在。弁理士×公認会計士のダブルライセンスを持っている人はまだ少ないため、付加価値をつけるには狙い目の資格。

- 知的財産管理技能士

知財を管理、マネジメントする技能の習得度を証明する資格。企業からすれば知財マネジメントのプロという証明になるので、より信頼して仕事を任せられる。企業内弁理士として就職、転職したいときには好印象の資格。

- 知的財産翻訳検定

明細書などの知財に関する翻訳能力を、客観的に測るための試験。海外進出を大きな柱として据えている企業から重宝される。一般的な語学の資格より「知財に関する語学力」の証明となるため、受けておいて損はない。

このように、弁理士プラスアルファで上記のような資格を取っておけば、付加価値となり収入アップにつながるでしょう。

紹介した資格の詳しい内容は、以下の記事でも解説しています。ぜひご覧ください。

→【2025年最新】中小企業診断士に合格するための勉強時間とは?難易度や科目別の目安も解説!

→【2025年最新】行政書士の難易度とは!勉強時間や年収、独学で合格できるのかも調査!

AIを上手に活用する

2015年にオックスフォード大学と野村総合研究所の共同研究チームが「弁理士の仕事の92.1%がAIで代替可能」と発表したことで、弁理士の仕事がAIに奪われるのではと懸念している声も多く聞かれます。

しかし実際の弁理士業務はクライアントとの関わりなど非常に人間味が必要な仕事であり、AIが普及したからといって弁理士の仕事がなくなることはないといわれています。

むしろAIが得意とする正確な事務処理能力を活用して、弁理士の膨大な業務の負担軽減を図ろうとする動きが出てきています。

弁理士事務所業務のうち、所内業務の多くはAIでの代替に親和性が高いと考えられる。

期限管理、データ管理等、漏れなくミスなく迅速に作業を行うのは、そもそもAIならずともコンピュータプログラムの得意とするところである。

一連の操作や作業内容、事務所特有の管理方法等を学習すれば、AIは恐らく非常に心強いサポータとなるであろう。

弁理士としてもAI導入に対応できるように準備や研鑽を進めておかなければならない。

(引用元:ブライトン国際特許事務所HP)

日本弁理士会の元副会長である梶弁理士もこのようにおっしゃっていて、AIはうまく活用すれば弁理士の強力な味方となり得ます。

単純な事務作業やデータ管理などをAIに任せて効率よく仕事ができるようになれば、そのぶん多くの案件をさばけるようになり、収入アップにつながるでしょう。

弁理士になるのに向いているのはどんな人?実務で必要な能力とは

弁理士は、誰でもできる仕事ではありません。

専門性が高く特殊な業界なので、性格によって向き不向きが大きく影響します。

ここからは、「弁理士に興味はあるけど、自分は向いているのかな?弁理士になっても長く続けられるかな?」という疑問にお答えします。

弁理士に向いている性格とは、具体的には以下のようなものがあります。

- 傾聴力がありコミュニケーション能力が高い人

- 好奇心旺盛な人

- 情報収集能力が高い人

- デスクワークが苦にならない人

- 論理的思考が得意な人

- 向上心がある人

なぜこのような性格の人が向いているのでしょうか?

弁理士のメインの仕事である特許申請業務は、

- クライアントとの打ち合わせ、ヒアリング

- 出願書類作成

- 特許庁への対応

- 特許取得

という流れで行われます。

この業務の過程で、クライアントや特許庁の担当者と円滑にやり取りを行えるコミュニケーション能力や、出願書類を正確に書くための情報収集能力、黙々と書類作成をすることが苦にならない性格であることなどが必要なのです。

詳しく解説していきます。

傾聴力がありコミュニケーション能力が高い人

特許申請業務の第一段階は、依頼してきたクライアントに発明内容を詳しくヒアリングし、その発明が特許を取れそうな内容なのか、特許申請をするにはどういった流れになるのかを説明することから始まります。

クライアントによっては説明が苦手な人や、考えがまとまっていない人もいるので、必要な情報を聞き出すためには高い傾聴力が必要です。

また、きちんと特許が取得できるか不安なクライアントも多いでしょう。

安心して仕事を任せてもらうためにしっかりと説明を行うと共に、クライアントに必要なアドバイスを的確に行い、信頼を得られるようなコミュニケーション能力が必要となります。

好奇心旺盛な人

弁理士の仕事は、まだ世に出ていない最新の発明やアイデアに触れられる仕事です。

自分が得意とする分野の発明だけを相手にするわけではないので、自分が知らない分野のことでも興味を持てる、好奇心旺盛な性格の人が向いているでしょう。

クライアントが持ってきた発明に興味がなければ、その後の情報収集も苦になってしまうかもしれません。

広く物事に興味を持てる、好奇心旺盛な性格であれば弁理士の仕事を楽しめることでしょう。

情報収集能力が高い人

クライアントが持ってきた発明の内容を大まかに理解できたら、その後は出願書類作成のための情報収集が始まります。

特許を受けることができる発明とは

(1)産業として利用できるか(特許法第29条第1項柱書)

(2)新しいものであるかどうか=新規性=(特許法第29条第1項)

(3)容易に思いつくものでないかどうか=進歩性=(特許法第29条第2項)

(引用元:独立行政法人工業所有権情報・研修館HP)

このように特許権を取得するためには、「新規性」や「進歩性」など、細かい要件を満たしていなければなりません。

発明の新規性、進歩性を否定し得る先行技術が存在していた場合は特許権が認められないため、先行技術の調査というのも弁理士の大切な仕事になります。

膨大な数の先行技術の中から、クライアントの特許権申請に影響を及ぼすものがないかを期限内に調べないといけないため、正しい情報を効率的に収集できる高い情報収集能力が必要になります。

デスクワークが苦にならない人

情報収集ができれば、いよいよ出願書類の作成です。

収集した膨大なデータをもとに、黙々と書類を作っていきます。

弁理士の業務の大半はこのようなデスクワークなので、一日中座って作業をすることが苦にならない人でなければ、弁理士として働き続けるのは難しいでしょう。

論理的思考が得意な人

特許・商標の仕事は、お客様の状況や方針、法律、審査の基準、技術動向などを総合的に考慮して、お客様にとって適切な提案をすることが求められます。

また、その提案を、分かりやすく、且つ、説得力をもたせたうえで、文章化していく必要があります。

これらを実行するためには、感覚だけで仕事をするのではなく、論理的な思考力が求められます。

(引用元:ライトハウス国際特許事務所HP)

弁理士の仕事は集めた膨大な情報を整理して、分かりやすく論理的にまとめ上げる能力が求められます。

論理的で説得力のある書類が書けなければ、特許権獲得は難しいからです。

また何かしら特許権を付与できない理由が発見された場合、拒絶理由通知書が届きます。

拒絶理由通知書が届いた場合、提出した書類の内容を手直ししたり、拒絶された理由への反論ができます。

このときにも、審査官を納得させるためには論理的な説明ができなければなりません。

「特許権を獲得する」という弁理士の仕事の最も基本的な部分において、論理的思考が得意であるというのは欠かせない能力なのです。

向上心がある人

最後に、向上心がある人も弁理士に向いていると考えられます。

弁理士は、自分の知らない分野のことや最新の技術について常に勉強をしていかなければなりません。

また、特許法など法律の改正について把握しておくなど、常に知識をアップデートしていくことが求められます。

自己研鑽を惜しまず向上心を持って仕事に取り組める人であれば、弁理士としての将来は明るいでしょう。

弁理士になるのに向いていない人とは?

ここからは、弁理士に向いていない人についても解説します。

以下のような性格の方は、弁理士になったとしても仕事がつらく感じてしまうかもしれません。

自分が当てはまっていないか、弁理士を目指す前にしっかりチェックしておきましょう。

- チームで和気あいあいと働きたい人

- スケジュール管理が苦手な人

- 現状維持が心地よい人

チームで協力しながら賑やかに働きたい人にとっては、弁理士の仕事は地味でつまらなく感じるでしょう。

スケジュール管理が苦手で書類の提出期限が守れないなんてもってのほかですし、常に勉強が必要な仕事なので、現状維持でのんびり生活したい人には向きません。

チームで和気あいあいと働きたい人

弁理士の業務は大半がデスクワークで、一人で黙々と作業をする時間が圧倒的に多いといえます。

「チームで一丸となって仕事を進める」というよりは、「個々人が淡々と仕事を進めていく」というイメージに近いでしょう。

和気あいあいと賑やかに働きたい人には、向いていないといえます。

スケジュール管理が苦手な人

弁理士の仕事は、期限付きのものがほとんどです。

いくつもの案件を同時進行で進める場合、それぞれについてスケジュールをしっかり立てて把握しておかないと、書類提出期限に間に合わず特許申請が出来なかった、なんてことになりかねません。

スケジュール管理が苦手な人は、弁理士はやめておいたほうが無難です。

現状維持が心地よい人

技術の進歩はめざましく、知的財産に関わる法律はたびたび改正されます。

この仕事は常に新しい情報をつかみ、そのための勉強も一生レベルで求められます。

そのため弁理士を目指す人は、好奇心旺盛で勉強熱心、そして自分を高めるための努力を惜しまない人が多いです。

(引用元:スタディング公式HP)

先ほどもお伝えした通り、弁理士の仕事は常に知識をアップデートして最新の情報についていかなくてはなりません。

そもそも弁理士を目指す人は努力家で向上心がある人が多いため、現状に満足してのんびりと過ごすことが好きな人は、あっという間に周囲に差をつけられてしまい、弁理士として成功するのは難しいでしょう。

資格がなくても弁理士業務を経験できる「特許技術者」とは

これまで弁理士の難易度の高さや、弁理士として高いパフォーマンスを発揮するために必要なことをお伝えしてきました。

「やっぱり自分には無理かも…」と思った方もいるかもしれません。

そんな方におすすめなのが、弁理士試験に受かっていなくても弁理士の業務を経験できる、「特許技術者」です。

特許技術者は資格が必要ないため、弁理士試験に合格していなくても弁理士の仕事を覚えられます。

ここからはそんな「特許技術者」について詳しくみていきましょう。

特許技術者とは?弁理士との違いも解説

特許技術者とは、弁理士の資格を持っていない特許事務所の所員で、出願書類の作成などの弁理士業務の補助を行う人のことです。

(引用元:西川特許事務所HP)

特許技術者の業務内容は、弁理士とほぼ同じです。弁理士との違いは、「弁理士資格を持っているかどうか」です。

明細書の作成やクライアントとの打ち合わせも行い、弁理士の実務をほぼ全て経験できます。

ただ弁理士法第4条により、特許庁への出願手続きの代行は弁理士でないと行えません。

その他裁判への出廷など、いくつかの弁理士専権業務以外はほぼ弁理士と同じ仕事を行います。

特許技術者になるメリット

特許技術者になるのに資格はいりません。

求人に応募して採用されれば、そのまま特許技術者としてのキャリアがスタートします。

特許事務所の求人情報を調べてみたところ、「特許技術者として実務経験を積みながら、弁理士試験合格を目指しましょう」といった内容が多くみられました。

なかには「特許技術者のうちは、試験勉強の時間を確保するため定時で帰れるように業務内容を調整します」といった事務所もありました。

未経験でも応募できるところも多く、実務経験を積んで効率よく弁理士試験に合格したい人におすすめです。

働きながら弁理士試験に挑戦するなら、通信講座や予備校での勉強がおすすめです。

詳しくはこちらの記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

ブラック特許事務所の特徴5つ

ここからは転職や就職で失敗しないために、ブラック特許事務所の特徴をお伝えします。

以下の特徴に気を付けて就職先を選べば、過酷な労働環境で疲弊するのを防げるかもしれません。

- ノルマが厳しすぎる

- 料金表が安すぎる

- 所長や上司がパワハラ気質

- 離職率が高い

- 有給取得率が低い

ブラック特許事務所の特徴は、一般的なブラック企業の特徴とほぼ同じです。

こういった事務所を避けるためには、求人に応募する前に徹底的に情報収集しておくことが重要です。

ノルマが厳しすぎる

弁理士の仕事は出来高制ですので、ノルマが設定されている場合があります。

普通に頑張れば達成できるノルマであれば問題ないのですが、なかには薄利多売で利益を上げるために、法外な残業や休日出勤をしなければ到底達成できないような、無茶なノルマを課す事務所もあります。

「事務所名 ノルマ」で検索すると口コミなどが出てくる場合がありますので、事前に気になる事務所についてはチェックしておきましょう。

ただし口コミが全て正しい情報とは限らないため、この記事の「ブラック特許事務所を避けるためには」で解説する情報も併せて確認しましょう。

料金表が安すぎる

志望事務所のクライアント向けの料金表を、ホームページなどでチェックしてみましょう。

やたらと安い料金設定の事務所は、薄利多売で利益を上げようとするため抱える案件の数が多く、激務になりがちです。

また必死で仕事をこなしても1件ごとの報酬が少ないため、収入もなかなか上がらない傾向にあります。

ホームページなどに料金表が載っている事務所は多いため、じっくり見比べてみましょう。

ちなみに当サイトが調査したところ、特許申請~特許取得までの一連の流れを弁理士に依頼した場合の平均的な費用は、約80万円~100万円ほどでした。参考にしてみてください。

所長や上司がパワハラ気質

小さな事務所では、所長の考え方や雰囲気がそのまま事務所の雰囲気に影響を与えます。

所長が根性論を推奨していたりノルマ重視だったり、高圧的だったりした場合、いわゆるパワハラが横行している可能性が高くなります。

事前にホームページの所長挨拶や所長のブログを確認したり、面接時によく観察するようにしましょう。

離職率が高い

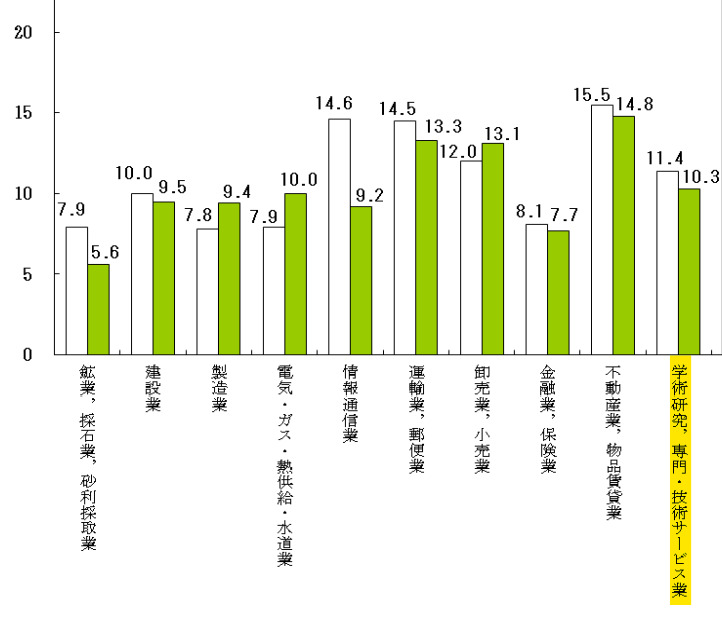

一般企業でも同じですが、離職率が高い事務所はブラックの可能性が高めです。

(引用元:厚生労働省HP)

厚生労働省が発表した産業別入職率・離職率(令和2年)によると、弁理士の所属産業である学術研究、専門・技術サービス業の離職率は10.3%となっています。

この数値を大きく上回る離職率の事務所は、ブラックの可能性が高いでしょう。

有給取得率が低い

有給取得率が極端に低い場合、有給を取る余裕がないほど激務だったり、有給を取るなんて言語道断といったパワハラ体質の事務所である可能性があります。

| 産業 | 平均付与日数 | 平均取得日数(単位:日) | 平均取得率(単位:%) |

|---|---|---|---|

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 18.7 | 10.9 | 58.3 |

(引用:厚生労働省HP)

上の表は厚生労働省の令和3年就労条件総合調査の概況から、弁理士の産業分類である学術研究、専門・技術サービス業での労働者一人当たりの平均年次有給休暇の取得状況を抜粋したものです。

学術研究、専門・技術サービス業での労働者一人当たりの有給平均取得率は、58.3%となっています。

この数字よりも極端に有給取得率が低い場合、注意したほうが良いでしょう。

ブラック特許事務所を避けるためには

ブラック事務所の特徴が分かったところで、ここからはブラック特許事務所を避けるためにやるべきことをお伝えします。

- SNSをチェックする

- 情報サイトで調べる

- 事務所のホームページを分析する

- 転職エージェントを利用する

懸命に就職活動をしてやっと決まった就職先が、実はブラック特許事務所だった…なんてことにならないためには、応募する前の段階でしっかり情報収集をしておくことが肝要です。

インターネットが発達した現在では、リアルな口コミや経験談を簡単に集めることもできます。

弁理士になってからも必要な情報収集能力を、いかんなく発揮しましょう。

SNSをチェックする

まずおすすめなのは、SNSで気になっている特許事務所やその周辺情報を検索することです。

実際に働いていた人の体験談に出会えたり、リアルな愚痴や悩みを知ることが出来るかもしれません。

また、SNSでそのような知財関係者を積極的にフォローして交流し、人脈を作っておけば、弁理士としてデビューした後も有益な情報を得られるかもしれません。

便利なSNS時代、存分に活用しましょう。

情報サイトで調べる

以下のような知財や特許情報に特化したサイトもおすすめです。

Concepts Engine

(引用元:Concepts Engine公式HP) 日米中韓の特許情報、日本の上場企業情報などをランキングでまとめている情報データベース。 特許登録件数が多い特許事務所や、特許戦略に積極的な企業、技術開発が盛んな技術分野などを見られる。 |

パテントサロン

(引用元:パテントサロン公式HP) 知財に関する情報を幅広く網羅している総合情報サイト。 特許事務所の杜というコーナーでは、特許事務所について、所在地・業務内容・得意とする技術分野などで細かく絞って検索できる。 また知財系求人求職フェアも開催しており、特許事務所担当者と気軽に話す場を設けている。 |

Concepts Engineで事務所の特許登録件数が分かれば、経営状況や一人当たりの業務量がだいたいどのくらいか推察できるため、入所してから「仕事がなく経営が不安定だった…」という状況や「案件数に対して弁理士が少なすぎる!」といった状況を回避できます。

パテントサロン開催の求人求職フェアは最多で7社までと小規模ですが、そのぶん一つ一つの特許事務所担当者とじっくり話せるため、その特許事務所で働いている人の雰囲気や人柄を観察できます。

希望していた事務所が出展していなくても、思わぬ好条件の事務所に出会えるかもしれません。

事務所のホームページを分析する

事務所のホームページは情報の宝庫です。

”ブラック特許事務所の特徴”の項目でもお伝えしましたが、料金表を確認したり、所長挨拶やブログをチェックするのがおすすめです。

また、以下のようなことも調べられます。

面接で聞きたいことを絞るのにも役立ちますので、参考にしてみてください。

- 所属弁理士の数

所属弁理士の数を見れば、その事務所が大規模なのか、はたまた小規模なのか、だいたいの規模を把握できます。

しかし実際は大規模事務所並みの案件数なのに弁理士が少なすぎるだけ、といったトラップもありますので、弁理士数だけで判断するのは良くありません。他の情報も加味して、総合的に判断しましょう。

- 勤務地

勤務地が複数書いてある事務所は支社を持っている可能性があるということなので、転勤の有無を確認しておきましょう。

東京でバリバリ働きたかったのに、就職したら地方の支社所属を命じられた…などということにならないように、事前に確認が必要です。

- 研修制度

様々な研修の機会を用意している事務所は、人材育成に力を入れており新人をしっかり育てようという土壌があるということです。弁理士業界は人材育成が苦手な側面がありますが、研修制度が充実している事務所を選べば、より効率的に成長できるでしょう。

- 取引しているクライアント

主な取引先を掲載している事務所もあります。理想的なのは多種多様な業種の企業と取引があり、また少数の企業に依存していない事務所です。

弁理士業は景気の影響を受けやすいので、少数の企業や偏った業種の企業とばかり取引していると、その企業や業界に何かあったときに共倒れになりかねません。リスクマネジメントの観点から、幅広いクライアントと取引のある事務所を選びましょう。

以上のような情報をしっかり見極めれば、ブラック特許事務所を避けられる可能性は高くなるでしょう。

転職エージェントを利用する

自分で情報収集する自信がなかったり、時間が惜しいという方は、転職エージェントを利用するのも手です。

転職エージェントを利用するメリットには以下のようなものがあります。

- すでに応募や就職した先輩からの口コミが聞ける

- 自分では聞きづらいことも聞いてもらえる

- 自分の希望にあった職場を探してもらえる

- 非公開求人を持っている場合がある

- 就職活動のアドバイスをしてもらえる

- 離職率や有給取得率なども教えてもらえる可能性が高い

転職エージェントは仕事柄多くの特許事務所とのパイプを持っているため、内部事情にも詳しい可能性が高いでしょう。

就職後のフォローや、入所してから「話が違う」となった際の再交渉をしてくれる会社もあるため、実際に働いている人のリアルタイムの声を知っていることでしょう。

しかし担当者によってはノルマ達成のために人気のない事務所を内情を隠して勧めてきたりすることもあるので、誠実な担当者に出会えるかどうかは運次第なところがあります。

弁理士に関するよくある質問

| 弁理士に関するよくある質問 |

|

最後に、弁理士に関するよくある質問についてお答えします。

登録抹消する弁理士が激増してるって本当?

せっかく弁理士になっても、登録を抹消してしまう人が多いという噂を聞いたことがある方もいるでしょう。

登録抹消する弁理士が多いと聞くと「大変すぎて辞めてしまったの?」「そもそも需要がない?」と気になってしまいますよね。

結論からいうと、「登録抹消する弁理士が激増している」という事実はないようです。

◼︎申請抹消者人数の推移

2021年 195名

2020年 194名

2019年 190名

2018年 195名※弁理士会HPよりhttps://www.jpaa.or.jp/about-us/registration/ ※死亡抹消はカウントしていません

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

難関資格試験の通信講座を提供するアガルートアカデミーが調査したところによると、2018年~2021年の4年間で登録抹消した弁理士は190名前後で変わっておらず、激増したという事実はないそうです。

弁理士の登録を抹消する理由は、大部分が家庭の事情や高齢化による引退だといわれています。

また、弁理士資格を持っていることの最大のメリットは特許庁への出願代理などの専権業務を行えることですが、企業の知的財産部で働く場合はこのメリットが必ずしも必要ではないため、わざわざ高い弁理士会費を払ってまで弁理士資格を保持していなくてもよいと考える人もいるようです。

こういった理由で弁理士登録を抹消する人は毎年一定数はいますが、激増しているという噂は本当ではないようです。

AIに仕事を奪われる可能性は?

オックスフォード大学と野村総合研究所が共同研究を行った結果、2015年に「弁理士の仕事の92.1%がAIで代替可能である」と発表したことで、いまだに「弁理士の仕事はAIに奪われるから先がない」といわれることがあります。

しかし、この発表がなされた直後から現在に至るまで、多くの弁理士がこの発表を否定しています。

理由はこの記事でも述べたように「弁理士の仕事には高いコミュニケーション能力が必要」だからです。

人間発明者が語る発明内容には、発明に至るまでの苦労や発明にかける思いなどのバックストーリーがある。

従来技術からの優位点や類似他技術との差別化に対する熱い思いから説明がうまくまとまらないこともある。先願主義であるから、発明内容が固まらない内に打合せとなることも多い。

このとき、冷静に技術的な分析をしつつも発明者に共感し、説明内容を紐解きながら発明をまとめあげ展開していく対人スキルが弁理士には求められる。

(引用元:ブライトン国際特許事務所HP)

このように梶弁理士は、発明者との人間味あるコミュニケーションが弁理士として重要であるとおっしゃっています。

AI技術の進歩が目覚ましいとはいえ、「人の心」をAIがどこまで理解し共感できるのかは不明瞭です。

このため、弁理士の仕事がAIに奪われてしまうというのは現実味がないといわれています。

弁理士の仕事って楽しい?

弁理士の仕事の大変な面は、インターネットで少し調べればたくさん出てきます。

では逆に、弁理士の仕事の楽しい面とは、一体どういうものなのでしょうか?

弁理士として働いている人のブログを複数調べてみたところ、以下のようなやりがいや魅力があることが分かりました。

- 自分一人で仕事をこなすので、やり遂げた時の達成感が大きい

- 自分の仕事が世界に大きな影響を与える可能性がある

- 常にスキルアップが必要な仕事なので、自身の成長が実感できる

まずは、やり遂げた時の達成感です。

弁理士は一つの案件につき、一人で対応することがほとんどです。

クライアントと何度も打ち合わせを重ね、時に信頼関係を築きながら、特許権取得という大きな目標に向かって孤独に邁進します。

クライアントの意向を汲み上げ、望み通りの結果が得られた時の達成感は筆舌に尽くしがたいでしょう。

また、そのようにして自分が関わり認定された特許技術が世界を大きく変えていくのを見たとき、その喜びは何倍にも膨れ上がることでしょう。

これほどのやりがいは、弁理士だからこそだと思います。

また、弁理士は常にスキルアップしていかなければならない仕事です。

そのぶん苦労もありますが、何年もコツコツと努力を続けていれば、過去の自分から大きく成長していることを実感できるでしょう。

以上のようなことを楽しい、魅力的だと思える方なら、弁理士としてきっと花開くことでしょう。

弁理士は地頭が良くないとなれないの?

弁理士の合格者は、ほとんどが東京大学や京都大学などの高偏差値大学の出身者です。

では、弁理士はそもそも東大や京大に入れるような地頭が良い人しかなれないのでしょうか?

答えはNOです。

令和4年度(2022年度)弁理士試験/出身校別合格者数

| 順位 | 出身校 |

合格者数 |

| – | その他大学 | 36 |

| 1位 | 東京大学 | 20 |

| 2位 | 京都大学 | 17 |

| 3位 | 東京工業大学 | 11 |

| 4位 | 大阪大学 | 8 |

| 5位 | 早稲田大学 | 6 |

(引用元:スタディング公式HP)

上の表は、資格取得のためのオンライン講座を提供しているスタディングが、令和4年度弁理士試験の出身校別合格者数をまとめたものになります。

注目すべきは「その他大学」が36名もいるということです。

表に名前が載っているような偏差値上位校ではない大学出身の方でも、充分に合格できる可能性があることが分かります。

大切なのは正しい勉強法を知ったうえで、諦めずに挑戦し続けることです。

スタディングの弁理士講座については、こちらの記事で解説しています。ぜひ参考にご覧ください。

弁理士の求人ってどんなものがある?未経験や資格なしOKの求人はあるの?

弁理士は専門職であり誰でもできる仕事ではないため、弁理士資格を持っていたり特許技術者としての経験がある人は重宝されます。

業界自体が常に人手不足なので、資格や実務経験があれば、就職先や転職先に困ることはないでしょう。

では、弁理士資格がないうえに未経験の人はどうでしょうか?

結論からいうと、資格なしの未経験でも求人はあります。

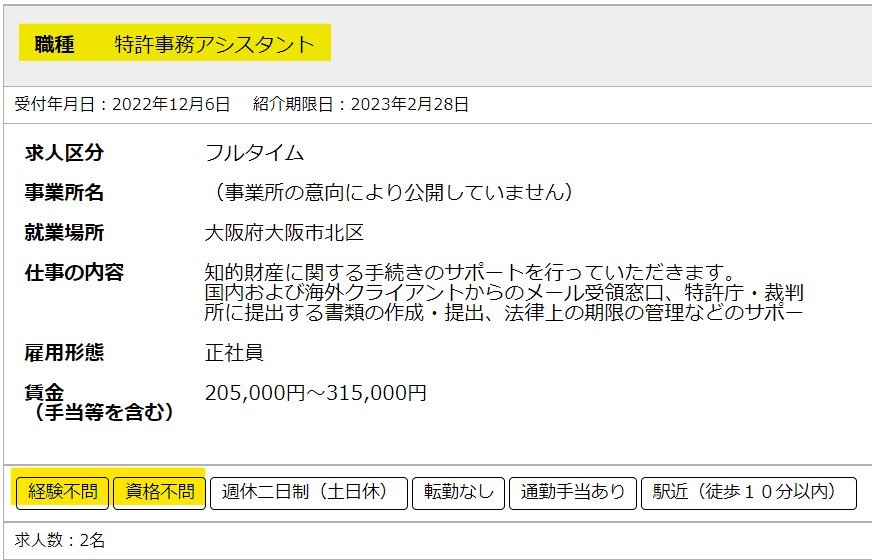

試しにハローワークのインターネットサービスで「特許事務 未経験可 資格不問」で検索したところ、正社員からパートまで様々な求人がヒットしました。

(引用元:ハローワークインターネットサービス)

こちらは大阪にある特許法律事務所の求人情報の一部を抜粋したものです。

このように経験不問、資格不問でも正社員の求人があることが分かります。

ハローワーク以外でも、大手求人検索サイトで同じ条件で求人を探してみると、1,000件近くヒットするサイトが数多くありました。

未経験、資格なしでも臆せずに飛び込んでみて、実務を習得しながら効率的に弁理士資格取得を目指してみるのも良いのではないでしょうか。

50代や60歳以上でも弁理士の求人はある?

弁理士に定年は関係ないといわれますが、実際に50代や60歳以上でも求人はあるのでしょうか?

弁理士は実務経験が重要視される仕事なので、50代や60歳以上でも応募可能な求人はあります。

試しに求人ボックスHPのインターネットサービスで検索してみたところ、50歳以上歓迎の求人が133件、60歳以上で応募可能な求人が77件ヒットしました。(2025年5月時点)

しかし50代以上の転職の場合、どうしても即戦力としての実務経験が求められます。

年齢が上がるにつれ企業が求職者に求めるレベルはどんどん高くなっていきます。弁理士に限らず、他の業界や職種も同じです。

40代以降の転職では、マネジメント力や専門分野の知識・スキルを業務にどう活かせるのかなど、即戦力として活躍できることが採用基準となります。

40代で転職活動を行う場合は、「語学が堪能」「実務経験が豊富である」「知財訴訟に強い弁護士とつながりがある」といったプラスαのスキルがあった方が良いでしょう。

(引用元:アガルートアカデミー公式HP)

転職支援サービス「アガルートキャリア」も展開している資格試験の通信講座アガルートアカデミーによると、40代以降の転職では、特化したスキルや実務経験が求められるそうです。

充分な実務経験があれば50代・60代でも仕事に困ることはなさそうですが、実務経験やスキルがない状態で、いちから弁理士を目指すのはやや無謀かもしれません。

では50代や60歳以上で弁理士になった人は、どのような仕事をしているのでしょうか?

実際に50代で弁理士試験に挑戦し、合格した髙橋真吾さん(53歳)の例をみてみましょう。

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

髙橋さんはソフトウェア開発を行う技術部門で働いていましたが、20代の頃に仕事で接した弁理士という仕事への興味が忘れられず。

50代で資格の学校TACの弁理士講座を働きながら受講し、弁理士試験に挑戦して2回目で見事合格。

その後、勤務先の知財部門への異動を叶えました。

髙橋さんのように、50代や60代でも、すでに勤務している会社の知財部へ異動したり、知財コンサルタント業務が行えるように弁理士資格を取得するというのは現実的な話です。

年齢だけで諦めず、様々な可能性を模索してみましょう。

弁理士を辞めたいと思うのはどんな時?

どんな仕事でもそうですが、せっかく苦労して弁理士になっても、心の底から「辞めたい」と思うこともあるでしょう。

では、具体的に「弁理士を辞めたい」と思うのは、どんな時なのでしょうか?

当サイトが独自に調査した結果、弁理士を辞めたくなる理由には以下のようなものが多いことが分かりました。

- 激務により体調を崩す

- パワハラなど人間関係によるストレス

- 希望の働き方ができない、職場とのミスマッチ

新人のうちは特に、どうしても作業スピードが遅くなるので残業や休日出勤が当たり前の激務になりがちです。

毎日のように終電まで働き、休日も働き詰めではよほどの体力がない限り体調に支障が出て辞めたくなるでしょう。

また「人間関係のストレスが原因」という意見も目立ちました。

具体的には、「明細書の書き方など仕事を教えてもらえずほぼ放置、なんとか自分でやってみるも𠮟責だけされて指導をしてもらえない」といったパワハラ。他には「陰で他人の悪口ばかり言っているお局事務員の存在」といった声も見受けられました。

最後は「希望の働き方ができない、職場とのミスマッチ」です。

「海外を股にかけて働ける弁理士になりたいのに、入ってくる仕事は国内の地味な案件ばかり」や「都会で働きたかったのに、地方の支社への転勤を命じられた」などがあります。

職場との相性は、入ってみないと分からない部分も多くあります。

どんな理由であれ、心の底から「辞めたい、つらい…」と感じるのであれば、心身の健康を損なう前に早めの転職活動をおすすめします。

弁理士をしながら副業できる?どんな副業があるの?

弁理士は働き方の自由度が高く、仕事さえしっかりこなしていればフレックス制度や在宅勤務を利用して自分でスケジュールを組めます。

また専門職としての知識を活かせる仕事は多く、副業がしやすい職業といえるでしょう。

副業をして良いかどうかは会社や特許事務所によって規定が違うため、副業を視野に入れているのなら事前にしっかり確認しましょう。

では、弁理士の副業にはどのようなものがあるのでしょうか?

- 知財コンサルティング

- 予備校の講師や採点業務

- 大学の非常勤講師

- クラウドワークスなどのサイトで仕事を探す

- ブロガーやライターとして知識や経験を発信する

ざっと調べただけでもこれだけの副業の可能性があります。

主に個人事業主を相手に知的財産の運用、活用についての相談に乗ります。 高度な専門知識が必要なため、1時間で数万円の報酬が得られる割の良い仕事です。 個人事業主相手なので時間の融通が効きやすく、本業の合間に効率的に稼げます。 |

弁理士受験対策講座を提供する予備校で講師のアルバイトをすることもできます。 弁理士試験に合格している者だからこそ伝えられる試験突破術には、高いニーズがあるでしょう。 土日にやっている講座も多いので、本業が休みの日に働けます。 |

求人は限られていますが、大学の非常勤講師として働いている弁理士もいます。 知的財産学部がある大学は多くありますし、法学研究科で知的財産に関しての講義を行う場合もあります。 |

クラウドワークスに代表される、クラウドソーシングサイトでお仕事を探すのも一つの手です。 弁理士資格を持っているワーカーは少ないので、競争率が低く仕事を取りやすいでしょう。 商標登録をする仕事もあれば、弁理士の知識を活かして記事を執筆する仕事もあります。 また報酬などの条件面を交渉できるため、交渉次第では高単価で仕事を受けられるでしょう。 |

ブロガーやライターとして自身の知識や経験を発信している弁理士の方は多くいらっしゃいます。 弁理士という仕事がそもそも高い文章作成能力を求められるので、ブログ執筆やライター業との親和性は高いでしょう。 自身でブログを運営してアフィリエイト収入を得たり、雇われライターとして弁理士資格や特許に関係する記事を書くなどの方法があります。 |

以上のように、弁理士としての資格や経験を活かせる副業はたくさんあります。

弁理士は働き方の融通が効くので、時間を効率的に使って副収入を得るのも良いでしょう。

ブログやアフィリエイトで収益を上げたい場合は、レンタルサーバーを比較してWordPressをインストールするのがおすすめです。

まとめ:弁理士になるのはやめた方がいいのか?

弁理士は試験難易度が高く、一人前になるまでには長い下積み期間が必要ですが、ある程度経験を積めば比較的自由に働けて、プライベートとの両立もしやすい仕事です。

収入も努力次第でどんどん上げていけますし、何より最新の発明に触れられて、その発明者から感謝されるやりがいのある仕事です。

ぜひ「やめとけ」なんて意見に惑わされず、日本の未来を背負う素晴らしい弁理士を目指してほしいと思います。

効率よく弁理士を目指すのなら、通信講座や予備校がおすすめです。ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。

弁理士試験に関する関連記事

弁理士試験については、以下の記事もご覧ください。