今、30~40代のビジネスパーソンの間で非常に高い人気を集めている「中小企業診断士」。

中小企業診断士の資格を取得したいけど、以下のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

- 中小企業診断士って、働きながらでも取得できるの?

- 合格するにはどのくらいの勉強時間が必要なの?

- どのぐらい難しい資格なの?

この記事では、中小企業診断士の資格取得を検討している方に向けて、

- 試験の概要

- 必要な勉強時間

- 効率的な勉強方法

- 独学でも合格可能か

などを解説します。

この記事を読めば、試験勉強の具体的なイメージを摑めます。

そして、中小企業診断士合格に向けて具体的な一歩を踏み出せるでしょう。

ぜひ参考にしてくださいね。

中小企業診断士の試験概要、合格率は?

| 中小企業診断士の試験概要、合格率は? |

|

ここでは、中小企業診断士に関する基本的な情報を見ていきましょう。

中小企業診断士ってどんな資格?取得のメリットは?

中小企業診断士とは、経営コンサルティングに関する唯一の国家資格です。

(引用元:一般社団法人 中小企業診断協会HP)

中小企業診断士の試験や登録の実施機関である中小企業診断協会のHPによると、中小企業診断士とは、

中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家

のことを指します。

中小企業が経営に関する適切な診断や助言を受けられるように、経済産業大臣が高レベルの能力を持ったコンサルタントを登録するための制度が中小企業診断士制度です。

中小企業診断士の試験に合格することで、中小企業に対して適切な診断・助言を行う能力を有するとみなされ、中小企業診断士として登録されるわけですね。

中小企業は日本国内の企業の99%を占め、140万社以上ありますが、それに対して中小企業診断士の資格を持つ人は3万人弱。

中小企業診断士には大きなニーズがあると言えます。

取得すれば、その専門知識を生かし、企業の成長のために助言を行ったり、企業と行政や金融機関をつなぐパイプ役として動いたりと、幅広い活躍ができるでしょう。

また、試験勉強で得られる知識は、実際のビジネスの場で生かせるものばかり。

昇進/転職/独立開業などの側面で、多くのメリットがあります。

中小企業診断士の合格率は?

中小企業診断士の合格率、難易度はどのぐらいなのでしょうか?

中小企業診断協会が公開している「中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移」を参考に、直近5年間のデータを見てみましょう。

【1次試験】

| 受験者数 | 試験合格者数 | 試験合格率 | |

|---|---|---|---|

| 令和元年度 | 14,691 | 4,444 | 30.2% |

| 令和2年度 | 11,785 | 5,005 | 42.5% |

| 令和3年度 | 16,057 | 5,839 | 36.4% |

| 令和4年度 | 17,345 | 5,019 | 28.9% |

| 令和5年度 | 18,621 | 5,521 | 29.6% |

| 令和6年度 | 18,209 | 5,007 | 27.5% |

【2次試験】

| 受験者数 (筆記試験) |

口述試験を受験する資格を得た者 | 試験合格者数 | 試験合格率 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和元年度 | 5,954 | 1,091 | 1,088 | 18.3% |

| 令和2年度 | 6,388 | 1,175 | 1,174 | 18.4% |

| 令和3年度 | 8,757 | 1,605 | 1,600 | 18.3% |

| 令和4年度 | 8,712 | 1,632 | 1,625 | 18.7% |

| 令和5年度 | 8,241 | 1,557 | 1,555 | 18.9% |

| 令和6年度 | 8,119 | 1,517 | 1,516 | 18.7% |

(参考:中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移)

最新の令和6年度のデータを見ると、1次試験の受験者数が約1.8万人に対して合格者数が約5,000人で、合格率は約27%。

2次試験の受験者数が約8,100人に対して合格者数が1,500人で、合格率が約19%。

全体の合格率は10%程度です。

ただ、1次試験の合格率は20~40%と、年によってかなりのばらつきがあることがわかります。

一方、2次試験の合格率は18%前後で安定しています。

ちなみに、2次試験には筆記試験と口述試験があり、筆記試験に合格した人だけが口述試験を受けられます。

つまり、2次試験の表内の「口述試験を受験する資格を得た者」とは、筆記試験に合格した人ということです。

「口述試験を受験する資格を得た者」と「試験合格者数」との間には、数字の開きがほとんど見られないことが表からわかると思います。

2次の筆記試験まで合格すれば、99%以上の確率で2次試験に合格できるということですね。

中小企業診断士の難易度は?

難易度としてはどのぐらいかというと、司法試験や公認会計士などの超難関試験ではないものの、かなりの難関資格の部類に入ると言えます。

| 資格名 | 偏差値 |

|---|---|

| 司法試験・公認会計士・国家総合職 | 70~73 |

| 弁理士・税理士・不動産鑑定士 | 65~69 |

| 土地家屋調査士・社労士・中小企業診断士・行政書士・国家一般職・簿記1級 | 60~64 |

| 宅建士・管理業務主任者・通関士・FP技能士1級 | 55~59 |

(参考:アガルートアカデミーHP)

アガルートアカデミーのHPによると、中小企業診断士の難易度を偏差値で表すと、60~64になるようです。

同じぐらいの難易度の資格としては、社労士や行政書士などが挙げられます。

取得するには、かなりの勉強が必要になることが想像できるかと思います。

中小企業診断士の試験日はいつ?

試験は年に1回で、2次試験まであります。

令和7年度から、中小企業診断士試験の受験申し込みは、従来の専用払込用紙からインターネットのみによる方法に変更される予定です。

1次試験

| 試験案内配布・申込受付期間 | 令和7年4月24日(木)~5月28日(水) |

| 試験日 | 令和7年8月2日(土)・3日(日) |

| 合格発表日 | 令和7年9月2日(火) |

| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・大阪・広島・松山・福岡・那覇の10地区 |

| 受験手数料 | 14,500円 |

2次試験

| 試験案内配布・申込受付期間 | 令和7年9月2日(火)~9月22日(月) |

| 筆記試験日 | 令和7年10月26日(日) |

| 口述試験を受験する資格を得た方の発表日 | 令和8年1月14日(水) |

| 口述試験日 | 令和8年1月25日(日) |

| 合格発表日 | 令和8年2月4日(水) |

| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の7地区 |

| 受験手数料 | 17,800円 |

1次試験は、試験科目が7科目もあるため、2日間にわたります。

2次試験合格後、

- 3年以内に実務補修を受ける

- 実務に従事する

のうちどちらかを行う(いずれも15日以上)ことによって、晴れて中小企業診断士の仲間入りができます。

なお、資格登録の有効期限は5年間で、5年ごとの更新が必要です。

中小企業診断士の試験科目、試験方式は?

先ほどもお伝えしましたが、1次試験は7科目あり、マークシート方式の択一式です。

丸2日間をかけて行われる、かなりハードな試験だと言えるでしょう。

1次試験を合格した人のみが3ヶ月後に受験できる2次試験は、まず4科目の筆記試験があります。

筆記試験に合格した人には、その2ヶ月後に最後の口述試験が待っています。

前述したとおり、筆記試験をクリアした人の99%以上が口述試験に合格しています。

2次試験の筆記までクリアできれば、ほとんどの人が合格できるということですね。

中小企業診断士を取得するための勉強時間は?

| 中小企業診断士を取得するための勉強時間は? |

|

ここでは、中小企業診断士取得のための勉強時間について詳しく解説していきます。

中小企業診断士のトータルの勉強時間は?

中小企業診断士に合格するには、トータルでどのぐらいの勉強時間が必要なのでしょうか?

調査したところ、中小企業診断士を取得するためには、大体1,000時間の勉強時間が必要なようです。

大手資格学校・通信講座のサイトを調査した結果が下記の表です。

| 資格学校・通信講座名 | 公式サイトに記載されていた目安の勉強時間 |

|---|---|

| LEC | 800~1,000時間 |

| TAC | 1,000時間 |

| アガルートアカデミー | |

| スタディング |

(各社HPより集計)

どのサイトも、大体1,000時間という勉強時間をひとつの目安にしています。

1年間に1,000時間勉強しようとすると、平日に2時間、土日は5時間勉強する計算になります。

なかなかハードですね。

これは、資格学校に通ったり通信講座を受講したりして効率的に学習した場合の時間と言えます。

では、独学の場合はもっと多くの時間がかかるのでしょうか?

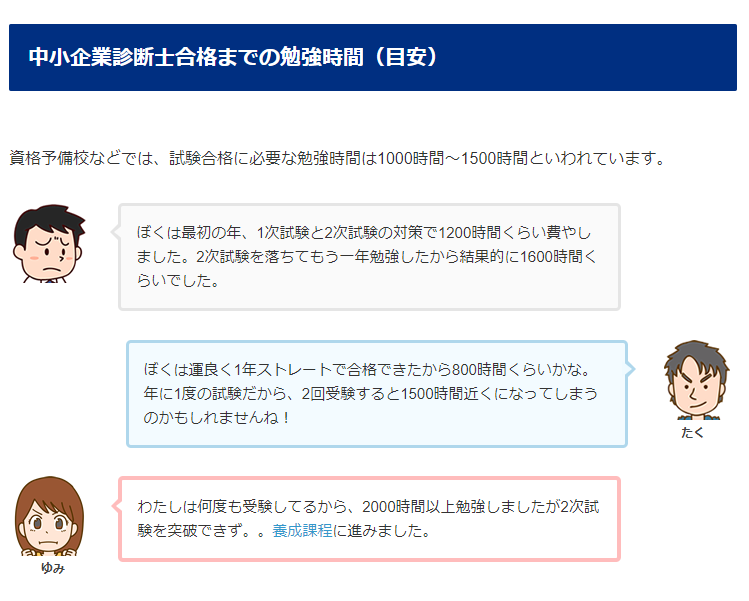

(引用元:中小企業診断士の独学合格HP)

中小企業診断士に合格した人たちが運営する「中小企業診断士の独学合格」というサイトを見ると、合格までに1,600時間、2,000時間以上など、さらに多くの勉強時間を要したという記載が見つかりました。

一方で、個人のブログなどを調べてみると、「500時間程度の勉強時間で合格した」という声もあり、実際の勉強時間には大きな個人差があることがうかがえます。

既得の資格や、これまでどういった仕事をしてきたかといったバックグラウンドによっても、必要な勉強時間は大きく変わってきます。

とりあえずは、初学者であれば最低1,000時間の勉強時間は必要と考えたほうがいいでしょう。

中小企業診断士・1次試験の科目別の勉強時間は?

中小企業診断士の試験は科目数が多いので、科目ごとに勉強時間をうまく割り振ることが肝心です。

トータルの勉強時間を1,000時間としたとき、1次試験対策に費やす時間はそのうちの80%、800時間程度となるでしょう。

なぜなら、1次試験は7科目もあり、出題範囲がとても広いためです。

また、1次試験に合格しないことには2次試験に進めないので、まずは1次試験に大半の時間を割きましょう。

それぞれの科目に必要な勉強時間の目安を、以下に記載します。

なお、勉強時間の目安は、アガルートアカデミーHPを参考にしました。

| 科目 | 内容・備考 | 勉強時間(目安) |

|---|---|---|

| 財務・会計 |

|

200時間 |

| 企業経営理論 |

|

150時間 |

| 経済学・経済政策 | グラフの読解力を多く問われるため、不慣れだと苦戦するが、しっかり勉強すれば高得点を狙いやすい | 130時間 |

| 運営管理 |

|

130時間 |

| 経営法務 |

|

70時間 |

| 経営情報システム | IT系に強い人は高得点を期待できるが、そうでない場合には時間を取られすぎないように注意しよう | 70時間 |

| 中小企業経営・政策 |

|

50時間 |

(参考:アガルートアカデミーHP)

最重要科目の「財務・会計」、「企業経営理論」には多くの時間を割くことが必要です。

特に「財務・会計」は、最重要科目ではありますが、計算問題が多く含まれるために苦手意識を持つ人が多い科目でもあります。

しっかり時間をかけて苦手意識を克服しましょう。

逆に、「経営法務」、「経営情報システム」、「中小企業経営・政策」にはあまり時間をかけすぎないことがポイントです。

「経営法務」は出題範囲がかなり広いため、多くの勉強時間を費やしても、それがそのまま得点につながらない場合があります。

「経営情報システム」は、IT系に強い人であれば高得点が狙えますが、そうでない場合には合格ギリギリのラインを目指しましょう。

(1科目の平均が60点以上で、40点未満の科目が1つもなければ合格できます)

「中小企業経営・政策」は、毎年4月に発行される中小企業白書から出題されるので、そもそも勉強に取り掛かれるのがかなり後半になります。

しかも、完全な暗記科目なので、直前の短期決戦科目だと捉えておけばいいですね。

このように、それぞれの科目の特徴を捉え、しっかりと時間の割り振りを決めた上で実際の勉強に臨みましょう。

中小企業診断士・2次試験対策の勉強時間はどのくらい必要?

トータルの勉強時間を1,000時間としたとき、2次試験対策に費やす時間は残りの200時間程度となるでしょう。

一発合格を目指す場合、1次試験が8月上旬、2次試験が10月末なので、2次試験対策に充てられるのは3カ月弱しかありません。

アガルートアカデミーHPを参考に、それぞれの科目に必要な勉強時間の目安を以下に記載します。

| 科目 | 内容・備考 | 勉強時間(目安) |

|---|---|---|

| 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例1 |

|

合わせて100時間

事例1~3は出題の形式が似ており、1次試験の対策勉強で得た知識を使えば解答可能。 そのため、過去問を繰り返し解くなどして、必要なキーワードを含んだ分かりやすい解答を作成する練習を反復して行うとよい。 |

| 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例2 |

|

|

| 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例3 |

|

|

| 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例4 |

|

100時間 |

(参考:アガルートアカデミーHP)

上記の表にもあるように、事例1~3に取り組むための知識は、既に1次試験の対策勉強の中で獲得しています。

そのため、事例1~3に関しては、ひたすら過去問を解いて分かりやすい解答を書く練習を繰り返しましょう。

文章を書くのが苦手という人は、日頃から積極的に文章を書く訓練をして、書くことに慣れておくとよいでしょう。

2次試験対策で最も多くの時間を費やす必要があるのは、事例4です。

経理の経験がある人には取り組みやすいのですが、そうでない人にとっては難しい科目なので、事例4にはしっかり勉強時間を確保しましょう。

中小企業診断士の勉強開始時期はいつ?

勉強を始めるのはいつ頃がいいのでしょうか?

働きながら中小企業診断士を目指す人が、平日に2時間、土日は5時間ずつ勉強すれば、1年間で約1,000時間になります。

中小企業診断士に合格するには最低1,000程度の勉強時間が必要ですから、受験準備期間に最低1年は要すると考えられます。

一発合格を目指すなら、8月に行われる1次試験から逆算して、9~10月あたりから始めるといいでしょう。

「10月から勉強を始めて翌年の一発合格を狙う」と仮定した場合のタイムスケジュールは、以下のようになります。

| 期間 | 勉強内容 | 勉強時間 | 合計勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 10月~7月(10ヶ月) | 1次試験対策 | 平日2時間、土日5時間

(=週20時間) |

800時間 |

| (8月上旬:1次試験) | |||

| 8月上旬~10月下旬(3ヶ月弱) | 2次試験対策 | 平日2時間、土日5時間

(=週20時間) |

200時間 |

| (10月末:2次試験) | |||

実際、通学講座は9~10月に開講する講座が多いです。

しかし実は、一発で合格できる人は少なく、資格学校のLECの調査によると、合格者全体の4分の1程度に過ぎません。

(引用元:LEC公式サイト)

2~3年の学習期間で合格する人が全体の4割、4年以上かかっている人が全体の3割を占めており、ほとんどの人が多くの年数を費やして合格を手にしています。

ロングスパンでの合格を考えるなら、思い立ったときに勉強を始めるのが一番いいでしょう。

中小企業診断士の勉強時間、実際のところは?

1,000時間以上の勉強時間が必要と言うけれども、

本当にそんなにたくさん勉強しないと合格できないの?

実際のところはどうなの?

という疑問もあるでしょう。

そこで、多くのサイトを調査してみましたが、大げさではなく、やはり少なくとも1,000時間程度の勉強時間は必要だと考えたほうがいいようです。

なぜ、それほど多くの勉強時間が必要なのでしょうか。

その理由は2点考えられます。

- 1次試験の科目数が多く、出題範囲が非常に広範囲であるため

- 1次試験と2次試験で出題形式が大きく異なり、それぞれ違った対策をしなければならないため

既にお伝えしているように、1次試験は7科目もあり、各科目に50~200時間程度の勉強時間を割く必要があります。

さらに、1次試験がマークシート方式なのに対し、2次試験は記述式です。

1次試験はインプット重視の試験対策になるのに対し、2次試験では打って変わって、インプットした知識を応用して自分なりの言葉でアウトプットする力が試されるということです。

このように、1次試験と2次試験で出題形式が異なるために全く違った対策が必要な点も、多くの勉強時間が必要となる一因です。

ちなみに、公認会計士、税理士、弁護士等の資格を持っている場合には受験が免除される科目がある(詳細はこちら)ため、その分の勉強時間を大幅に減らせるということは考えられます。

しかし、そういったことがない初学者の場合には、やはり1,000時間以上の勉強時間は必要だと覚悟しましょう。

中小企業診断士の勉強時間、最短は何時間?

では、中小企業診断士に合格するための最短の勉強時間は何時間なのでしょうか?

調べてみると、「200時間の勉強で中小企業診断士に合格した」という人のブログが見つかりました。

事前に効率的な勉強法を熟考し、通信講座と過去問を活用して200時間という勉強時間での合格を達成したようです。

ただ、この人は難関大学の経済学部出身で、大手のコンサルティング会社に勤めた経歴の持ち主です。

(引用元:200時間で中小企業診断士!)

勉強する以前に既に身についている知識量も短時間での合格の要因になっていると考えられ、200時間の勉強時間での合格は極めて異例と言えるでしょう。

初学者であれば、やはり1,000時間以上の勉強時間は必要と思ったほうが妥当です。

中小企業診断士の効率的な勉強法は?勉強する科目の順番は?

| 中小企業診断士の効率的な勉強法は?勉強する科目の順番は? |

|

中小企業診断士の試験は、科目数が多いことが大きな特徴です。

- 特に力を入れるべき科目は?

- どの科目から勉強したらいいんだろう?

という疑問が湧きますね。

ここでは、力を入れるべき科目や勉強する科目の順番、おすすめのテキストなど、具体的な勉強方法をお伝えします。

1次試験では、どの科目に力を入れて勉強するべき?

1次試験では、どの科目に力を入れて勉強するべきでしょうか?

複数の資格情報サイトを調査して、各科目の重要度を以下の表にまとめてみました。

| 科目 | 備考 | 重要度 |

|---|---|---|

| 財務・会計 |

|

◎ |

| 企業経営理論 |

|

◎ |

| 経済学・経済政策 | 2次試験にはあまり関係ない | ○ |

| 運営管理 | 「生産管理」と「店舗・販売管理」の2つの分野から成り、「生産管理」は、2次試験の事例3でも出題される | ○ |

| 経営法務 |

|

△ |

| 経営情報システム |

|

△ |

| 中小企業経営・政策 |

|

△ |

(複数の資格情報サイトを調査の上、独自集計)

最重要の「財務・会計」と「企業経営理論」には特に力を入れましょう。

1次試験科目には、2次試験にも関係するものとそうでないものがあります。

2次試験に関係する科目には力を入れておくと、2次試験対策にもつながります。

2次試験に大きく関係する科目は、「財務・会計」、「企業経営理論」、「運営管理」(※「運営管理」の中の「生産管理」)の3つです。

1次試験では、どの科目から勉強するべき?

勉強する順番も、重要なポイントです。

複数の資格情報サイトを調査して、各科目の学習時期を以下の表にまとめてみました。

| 科目 | 備考 | 学習時期 |

|---|---|---|

| 財務・会計 | 理解がメイン(最重要科目) | 前半に学習 |

| 企業経営理論 | 理解がメイン(最重要科目) | |

| 経済学・経済政策 | 理解がメイン(グラフの読解力を多く問われる) | |

| 運営管理 | 暗記がメイン | 後半に学習 |

| 経営法務 | ||

| 経営情報システム | ||

| 中小企業経営・政策 | 暗記がメイン(毎年4月に発行される中小企業白書から出題されるため、直前にならないと勉強できない) | 直前に学習 |

(複数の資格情報サイトを調査の上、独自集計)

1次試験の7科目は、理解メインの科目と暗記メインの科目に大きく分けられます。

理解メインの科目は、「財務・会計」、「企業経営理論」、「経済学・経済政策」の3科目。

それ以外の「運営管理」、「経営法務」、「経営情報システム」、「中小企業経営・政策」の4科目は暗記メインの科目です。

暗記メインの科目から先に取り組んでしまうと試験のときには忘れてしまう可能性が高いので、暗記メイン科目は後回しにして、理解メインの科目から取り組むことをおすすめします。

理解メインの科目においては、インプットよりもアウトプットに重きを置くことが理解を深める上での重要なポイントになります。

テキスト学習がひととおり終わったら、過去問を解く時間をしっかり確保してください。

暗記メインの科目は、とにかく繰り返しの学習で覚え、知識を定着させましょう。

夜、特に眠る直前に覚えたことは記憶として定着しやすいと言われていますので、寝る前の最後の1時間だけは暗記科目の勉強に充てるといった学習法もおすすめです。

7割の正答率を目指そう!

1科目の平均が60点以上で、40点未満の科目が1つもなければ1次試験、2次試験ともに合格できます。

完璧を目指さず、難しすぎる問題や出題傾向の低い問題などには時間をかけずに潔く諦める姿勢も大切です。

戦略的に7割程度の正答率を目指しましょう。

「科目合格制度」を賢く使い、2カ年計画で合格をつかもう!

中小企業診断士の1次試験には、「科目合格制度」があります。

1次試験が不合格であっても、60点以上を取った科目については「科目合格」になるという制度です。

「科目合格」の有効期間は、合格年度を含んだ3年間です。

1年目の1次試験が不合格だったとしても、免除申請を行えば、2年目の1次試験では「科目合格」している科目の受験が免除されるため、不合格だった科目と2次試験対策に注力できます。

一発合格はかなり難易度が高いので、無理に1年での合格を狙わずに「科目合格制」をうまく使って2カ年計画を立てるのも一つの手でしょう。

なお、「科目合格」した科目が得意科目で高得点が狙える場合には、あえて免除申請を行わず、平均点を引き上げる得点源として戦略的に利用したほうが有利になるケースもあります。

おすすめのテキストは?

もし独学で学ぶ場合、テキスト選びはとても重要なポイントです。

適当に選んだテキストで勉強を始め、途中で「なんかイマイチ…」と思ってテキストを買い直すようなことを繰り返していると、大きな時間のロスになってしまいます。

テキスト選びにはじっくりと時間をかけ、自分に合ったものを選びましょう。

以下に、おすすめのテキスト・参考書・過去問をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

オススメのテキスト①:中小企業診断士 最速合格のための スピードテキスト(TAC出版)

(引用元:Amazon)

【Amazonでは、2件の評価・星4.0】

(引用元:Amazon)

通称・スピテキ。

売り上げナンバー1を誇る人気のテキストで、1科目につき1冊ずつ刊行されています。

TACの中小企業診断士講座の公式テキストとして使用されており、中小企業診断士試験の合格に要点を絞り込んで記載してあるため、効率的な学習ができます。

図や表が豊富に使われていて、初学者でも読みやすい点もおすすめするポイントです。

こちらのテキストは、Amazonでも購入することが可能です。

→中小企業診断士 最速合格のための スピードテキスト(TAC出版)

オススメのテキスト②:中小企業診断士 1次試験一発合格 まとめシート(エイチス)

(引用元:Amazon)

【Amazonでは、15件の評価・星4.2】

(引用元:Amazon)

前編・後編の2冊だけで1次試験の7科目を網羅する、コンパクトかつコストパフォーマンスの高いテキストです。

- 各論点ごとの重要ポイントを1ページで図解した「まとめシート」でまず概略をつかむ

- そのあとで詳しい内容をテキストで学ぶ

- 過去問を解く

というサイクルで学ぶことで、効率的な知識の定着が可能になります。

語呂合わせや図解が豊富なので、すき間時間にテキストを眺めるだけでどんどん内容が頭に入ってきます。

頻出度と難易度を考慮した優先順位づけにより得点につながりやすい知識を無駄なく学べる点も、独学で学ぶ人にはうれしいポイントですね。

別売りの『一発合格まとめシート 音声教材』も併用すれば、歩きながら、家事をしながらの学習も可能になり、より効果的です。

Amazonのリンクはこちらからどうぞ。

→中小企業診断士 1次試験一発合格 まとめシート(エイチス)

オススメの参考書①:中小企業診断士 集中特訓 財務・会計 計算問題集(TAC出版)

(引用元:Amazon)

1次試験の「財務・会計」は最重要科目ですが、計算が多く、苦手意識を持つ人が多い科目でもあります。

苦手意識の克服のためには、とにかく多くの過去問を繰り返し解くことが重要です。

他の過去問の「財務・会計」の問題をすべて解き終えたら、ぜひこの問題集にも挑戦してみましょう。

レベルA~Dの難易度表示があるため、個々人の習熟度に合わせた問題を選べ、無理のないレベルアップを目指せます。

丁寧でわかりやすい解説がついている点も、大きなポイントです。

こちらの問題集は、Amazonでも購入できます。

→中小企業診断士 集中特訓 財務・会計 計算問題集(TAC出版)

オススメの参考書②:生産管理の基本が面白いほどわかる本(KADOKAWA)

(引用元:Amazon)

【Amazonでは、167件の評価・星3.9】

(引用元:Amazon)

1次試験の「運営管理」の科目の中の「生産管理」は、2次試験の事例3にも関係するため重要度が高いです。

しかし、ものづくりに関わる仕事に携わった経験がなければ耳にしないような言葉が頻出するため、苦手意識を持つ人が多い科目でもあります。

そんな方のためには、こちらの本が「生産管理」の参考書としておすすめです。

製造現場の新人教育用テキストとしても使われている本で、図や表も豊富に使い、とてもわかりやすく「生産管理」の基本について書かれています。

ちなみに著者の田島悟氏は中小企業診断士で、中小企業診断士の試験に必要な内容がまとまっている点もおすすめのポイントです。

こちらの参考書は、Amazonからも買えます。

オススメの過去問①:中小企業診断士試験 過去問完全マスター(同友館)

(引用元:Amazon)

受験生のニーズに応え、過去10年分の1次試験の過去問がテーマ(論点別)ごとに並び替えられて載っている過去問の決定版。

他の過去問だと問題が年度別に掲載されているため出題傾向や重要なポイントがつかみにくいのですが、この過去問で学べば、頻出の問題を素早く把握して繰り返し問題を解くことで苦手な問題を克服できます。

また、中小企業診断士の1次試験は7~8年前の問題からアレンジして出題される傾向が強いので、10年分の過去問が載っているのも大きなポイントです。(他の過去問だと、5年分が多い)

こちらの過去問は、Amazonでも購入可能。

オススメの過去問②:ふぞろいな合格答案 中小企業診断士2次試験(同友館)

(引用元:Amazon)

【Amazonでは、28件の評価・星4.4】

実際の受験生から2次試験本番の再現答案を提供してもらい、得点につながったと思われるキーワードを分析するという手法がユニークな参考書です。

2次試験合格者の勉強法や、試験当日の行動や思考などを紹介したページも充実しており、多くの2次試験受験者から支持されています。

公式Twitterアカウントもあり、タイムリーな情報が随時更新されているので、併せて活用するのもおすすめです。

Amazonのリンクはこちら。

中小企業診断士の勉強は独学?通学?通信講座?どれがおすすめ?

| 独学?通学?通信講座?どれにするべき? |

|

- 中小企業診断士の勉強は、独学でも可能?

- やっぱり、しっかり学ぶなら通学かな…

- 通信講座を受講してみようかな…

と迷ってしまいますよね。

独学・通学・通信講座のメリット/デメリットにはどんなものがあるでしょうか?

順番に見ていきましょう。

中小企業診断士・独学のメリット

- 費用があまりかからない

- 自分のペースで勉強を進められる

独学は、なんといっても費用面でのメリットが一番大きいでしょう。

受験料以外にかかる費用はテキスト類の購入費くらいですので、3~5万円程度の出費で済んでしまいます。

何事も自分のペースで進めたい人や、自分の勉強方法を確立している人なら独学が向いているでしょう。

中小企業診断士・独学のデメリット

- 勉強時間が長くなる

- 必要なテキストをそろえるのが大変

- 勉強時間の確保やスケジュール管理が困難

独学では、膨大な試験範囲から効率的に学習範囲を絞って勉強することが難しくなります。

そのため、どうしても勉強時間が長くなってしまうのが痛いところです。

また、独学ではテキスト選びがとても重要になりますが、中小企業診断士は科目数が多いので、テキストをそろえるだけでも一苦労します。

テキスト選びを誤ると命取りになるので、注意が必要です。

さらに、ついだらけてしまっても、自分以外に注意してくれる存在はいません。

忙しい人が独学での勉強を決意したものの、忙しさを言い訳に勉強をサボってしまうのはありがちなパターンですね。

中小企業診断士・通学のメリット

- 予備校のカリキュラムに従い、計画的・効率的に学べる

- 疑問点は授業後などにすぐ質問できる

- 同じ志を持つ仲間ができることでモチベーションを維持しやすい

自分で勉強法を工夫しなくても通学さえすれば、計画的・効率的な学習方法を教えてもらえるのは、通学学習の最大のメリットです。

また、疑問点が出てきても、講師に聞けばすぐに解決できる点も大きな強みですね。

そして、勉強仲間がいることはモチベーション維持に大きく貢献するので、その面でのメリットも大きいでしょう。

中小企業診断士・通学のデメリット

- 費用が高額(30万円前後)

- 時間の制約が大きい

- 通学時間がかかる

| 資格学校/コース名 | 価格(税込) ※入学金を含む、キャンペーン割引等は含まず |

|---|---|

| TAC/中小企業診断士 1・2次ストレート本科生 | 305,000円 |

| LEC/中小企業診断士 1次2次プレミアム1.5年合格コース | 308,000円 |

| KEC/中小企業診断士 1次・2次ストレート合格コース (初学者コース) | 384,380円 |

(参考:各社公式HP)

大手資格学校の費用を調べたところ、どこも大体30万円前後の受講費用がかかることがわかりました。

やはり高額な受講料がかかることが、通学学習の一番のデメリットでしょう。

また、残業が続くと授業を欠席せざるを得なかったり、通学時間を要するという点も、忙しいビジネスパーソンにとってはマイナス要因となるでしょう。

しかし、最近の通学講座は、以下に引用したようなフォロー制度が充実している場合が多くあります。

(引用元:TAC公式HP)

TACを例に挙げると、教室講義を撮った講義動画をインターネット上で視聴できたり、教室講義の音声データをダウンロードできたりするフォロー制度が完備されています。

また、登録クラス以外の講義にも自由に出席できる制度もあります。

残業で授業を欠席せざるを得なくなっても、欠席した分の授業をインターネット上で視聴できたり、クラスの振り替えができたりするのはうれしいですね。

中小企業診断士・通信講座のメリット

- 通信講座のカリキュラムに従い、計画的・効率的に学べる

- テキスト選びを自分でする必要がない

- 通学と比較すると費用が安い

- 時間さえ確保できれば、空き時間はいつでも学習に充てられる

通信講座は、独学と通学のいいとこ取りのような感じで、時間の制約を受けずに効率的な学習方法で学べることが最大のメリットです。

テキスト選びを自分でする必要がなく、受講さえすれば効率的に学べるテキストが手に入る点もうれしいですね。

また、大手通信講座の費用を調べたところ、5万円台から講座があることがわかりました。

| 通信講座/コース名 | 価格(税込) ※入学金を含む、キャンペーン割引等は含まず |

|---|---|

| スタディング/中小企業診断士 1次2次合格コース スタンダードコース | 64,900円 |

| アガルートアカデミー/1次試験・2次試験対策フルパック | 173,800円 |

| 診断士ゼミナール/中小企業診断士 1次2次試験プレミアムフルコース | 59,780円 |

(参考:各社公式HP)

通学と比較すると、かなり安価ですね。

また、動画教材などで、通勤などの隙間時間を使って効率的に学べることも大きなポイントです。

スタディングは、隙間時間を使った学習に特化したカリキュラムになっているため、移動時間や昼休みを利用して勉強したいと考える人には特におすすめです。

アガルートアカデミーは、合格に必要な要素だけをコンパクトに絞り込んだ講義やテキストが魅力です。

オンライン講義の画面上にはテキストも同時表示されるため、テキストを持ち歩かずにスマートに勉強できるのもうれしいですね。

診断士ゼミナールは、中小企業診断士試験に特化した通信講座です。

アニメーションやイラストをふんだんに使ったオンライン講義が「飽きない、眠くならない」と評判を呼んでいます。

中小企業診断士・通信講座のデメリット

- 独学よりは費用がかかる(5~8万円程度)

通信講座は独学よりは費用がかかります。

しかし、通学と比べるとかなり安いと言えるでしょう。

【まとめ】独学・通学・通信講座のメリット/デメリット比較

独学・通学・通信講座のメリット/デメリットを表にまとめてみました。

| どうやって学ぶか | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 独学 |

|

|

| 通学 |

|

|

| 通信講座 |

|

|

「とにかく費用を抑えたい」、「多少時間がかかっても、マイペースにじっくり学びたい」という人は、独学がいいかもしれません。

費用負担が気にならない人は、手厚いサポートが期待できる通学がおすすめです。

費用は抑えつつも効率的に学びたいという人であれば、通信講座が最も適しているでしょう。

ご自身の生活スタイルや性格、どの程度の費用をかけられるかといったことにも考慮して、最適な学習方法を選びましょう。

独学に向いている人は?

- 資格試験の勉強に慣れている人

- 自己管理能力が高い人

- 自発的に学べる人

上記のように、既に数々の資格試験の勉強をこなして勉強のコツがわかっており、人に言われなくてもスケジュールを管理して自発的に学べる人は、独学に向いていると言えます。

独学に不向きな人は?

- 資格試験の勉強に不慣れな人

- 受け身的にしか学べない人

- スケジュール管理が一人ではできない人

上記のように、資格試験勉強の経験が少なく、誰かの助言や激励がないと学べない人は、独学での学習はかなり厳しいでしょう。

通信講座や通学など、カリキュラムに沿って勉強できる環境に身を置くことをおすすめします。

中小企業診断士の試験に関するよくある質問

| 中小企業診断士の試験に関するよくある質問 |

| ・中小企業診断士の1次試験に受験資格はある? ・中小企業診断士の平均受験回数は? ・過去問は何年分くらい解いたらいい? ・中小企業診断士を独学で取得した人のブログはある? ・実際、中小企業診断士は500時間の勉強で合格できる? ・中小企業診断士の受験勉強は楽しい? |

ここでは、中小企業診断士の試験に関して多く寄せられる質問をまとめました。

中小企業診断士の一次試験に受験資格はある?

1次試験の受験資格はありません。

学歴や実務経験、年齢に関係なく、幅広い方が受験可能です。

中小企業診断士の平均受験回数は?

複数のサイトを調査しましたが、平均受験回数に関する正確なデータは見つかりませんでした。

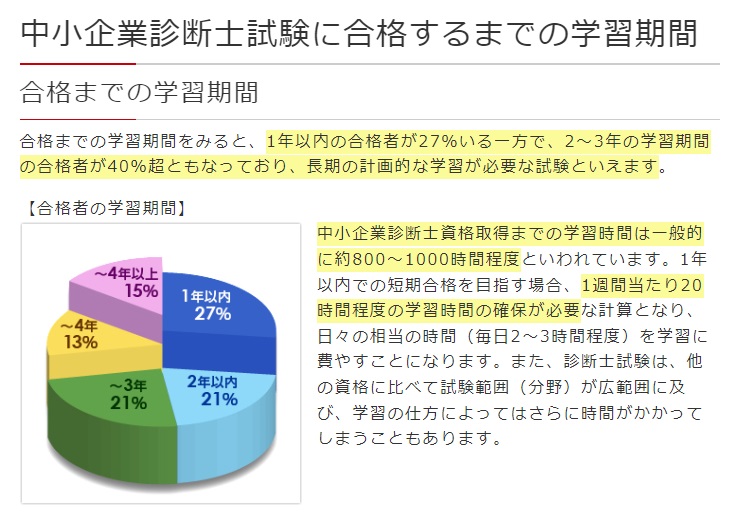

しかし、LEC公式サイトによると、合格までの学習期間は以下のとおりです。

【中小企業診断士 合格者の学習期間】

| 学習期間 | 割合 |

|---|---|

| 1年以内 | 27% |

| 2年以内 | 21% |

| 3年以内 | 21% |

| 4年以内 | 13% |

| 4年以上 | 15% |

一発合格を果たしている人は、合格者全体の4分の1程度に過ぎません。

3年以内に合格している人が合格者全体の約7割を占めますが、3割の人はそれ以上の年数をかけて合格をつかんでいます。

大多数の人が、長い期間の勉強を経て合格に至っていることがわかりますね。

過去問は何年分くらい解いたらいい?

過去問を解くことは試験対策のマストであると言えますが、何年分くらい解けばいいのでしょうか?

複数の資格情報サイトを調査したところ、過去問は10年分を解いておくのがベストのようです。

試験問題は7~8年前の問題からアレンジして出題される傾向が強いと言われているため、10年分解ければ安心ですね。

とはいえ、ただでさえ科目数が多いのに、それぞれの科目を10年分解くのはかなり大変ですね。

「時間的に10年分はちょっと無理…」という方は、最低でも5年以上分は解いておきましょう。

5年以上分は解いておけば、問題の傾向が見えてくるため、かなり効果的な学習ができるでしょう。

1次試験の過去問は、中小企業診断協会のホームページから無料でダウンロードすることもできます。

しかし、解説の記載がなく、復習をしっかりと行えないため、あまりおすすめできません。

自分ができなかった箇所の解説を読み込んでしっかり復習することが重要なので、詳しい解説が載っている過去問で学習しましょう。

中小企業診断士を独学で取得した人のブログはある?

中小企業診断士を独学で取得した人のブログは、複数存在します。

数年かけて独学での合格を果たした人、3ヶ月の独学でストレート合格した人、主婦の人、高卒の人など、その内容は実にさまざまです。

(引用元:中小企業診断士まっころの独学合格記)

例えば「中小企業診断士まっころの独学合格記」には、高卒・残業月50時間という状況で、独学で2年間勉強して合格をつかんだ体験が綴られています。

これから独学で勉強する人に向けて、効果がないのでやめたほうがいい勉強法なども赤裸々に書いてあったりしますので、とても参考になるでしょう。

また、自分の状況に近い人のブログが見つかれば、大きな励みにもなりますね。

実際、中小企業診断士は500時間の勉強で合格できる?

中小企業診断士に合格するには、少なくとも1,000時間の勉強時間が必要だといわれています。

それでは、その半分の500時間程度の勉強時間で合格することは不可能なのでしょうか?

調べてみると、500時間程度の勉強時間で中小企業診断士に合格したと書かれたブログは存在します。

(引用元:Biz College)

このブログを運営している人は、大学在学中にトータル550時間の勉強時間で独学合格を果たしています。

最短時間で合格をつかむため、記憶が定着する仕組みなども考慮して、戦略的な学習を行っていたようです。

また、特定の資格を持っている場合には受験を免除される科目がある(詳細はこちら)ため、複数の資格(公認会計士、税理士、弁護士等)を持っている人であれば受験科目が少なく済み、その分勉強時間を減らせるということは考えられるでしょう。

しかし、一方で、1,000時間どころか2,000時間~3,000時間をかけてようやく合格をつかんだという人の情報も多く存在します。

勉強時間には、かなり大きな個人差があることがうかがえますね。

ベースとなる知識や資格を持たない初学者であれば、やはり1,000時間をひとつの目安として考えておくのがいいのではないでしょうか。

中小企業診断士の試験勉強は楽しい?

中小企業診断士の試験勉強は内容が多岐にわたるため、かなり大変であることは事実です。

しかし、その内容は単に机上の試験勉強というだけにとどまらず、どの科目にもビジネスパーソンに必要な知識が詰まっています。

(引用元:トーマツの二刀流サラリーマンブログ)

上に引用したブログからもわかるように、試験勉強を通して日々の仕事のやりがいや理解が増し、自分の成長を実感できるでしょう。

その意味で、中小企業診断士の試験勉強は、仕事を愛するビジネスパーソンにとっては非常に楽しいものでもあると言えます。

まとめ:中小企業診断士を取得するための勉強時間、効率的な勉強法は?独学でも取得可能?

この記事では、中小企業診断士を取得するための勉強時間や効率的な勉強法などについてお伝えしてきました。

- 勉強時間は最低でも1,000時間程度は必要だが、通信講座か独学かなどで必要な勉強時間は変わってくる

- 中小企業診断士の試験は科目数が多いので、勉強時間の割り振りや勉強する科目の順番などを戦略的に考えることが重要

- 自己管理能力が高く、自発的に学べるのであれば、独学での取得も全くの不可能ではない

ということがおわかりいただけたかと思います。

しかし、実際に1,000時間以上の時間を要する試験勉強を独学で成し遂げるには、かなりの苦労を伴います。

もし受験のプロに効率的な学習方法を教わりながら最短での合格を目指したいなら、通信講座の受講をおすすめします。

下記の比較記事から、ぜひご自身に合った通信講座を見つけてくださいね。