行政書士試験に合格したいと思っていても、試験の難易度やどれくらいの時間勉強する必要があるのかわからないと、一歩を踏み出しにくいですよね。

この記事では、行政書士試験に合格するための勉強時間の目安や、勉強方法、勉強する際に押さえたいコツなどについて詳しく解説しています。

記事を読めば、いつから、どのくらい勉強をすればよいのかの目安がわかるでしょう。

ご自身に合った勉強法の選択や勉強計画を立てるのに役立ててください。

行政書士の学習は通信講座もおすすめです。

行政書士 通信講座の詳細は以下の記事をご覧ください。

行政書士試験に合格する勉強時間と難易度はどれくらい?

| 行政書士試験に合格する勉強時間と難易度はどれくらい? |

|

行政書士試験に合格するための勉強時間は、独学か講座を受けるかなどの学習方法、法律的な知識の有無などによって異なります。

講座を受講するより独学は時間がかかりますし、法律初学者は知識がある人よりも時間がかかります。

それぞれの学習時間の目安を説明していきます。

また他の資格との比較もしますので参考にして下さい。

行政書士試験に合格するための勉強時間

| 行政書士試験に合格するための勉強時間と難易度 |

|

行政書士に合格するための勉強時間は、独学で尚且つ法律関係の勉強が初めての場合は、800~1,000時間、通信講座や予備校の場合は、500~800時間です。

独学や法律初学者の場合は、講座を利用したり法律的知識があったりする人に比べて時間がかかります。

実際、大手の通信講座各社が出している、行政書士合格のための勉強時間の目安でも、独学者や初学者の方が、100~500時間程度多めに記載されています。

通信講座や予備校の場合は、最適な勉強スケジュールが決まっていて、必要な箇所だけ学べるため、効率的に勉強しやすいですが、独学の場合はスケジュールから立て始めなければいけません。

資格の学校TACにも、以下のような記載があります。

独学にこだわった場合には適した教材選びや情報収集などにも時間をとられてしまう

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

教材選びや情報収集などすべてに時間がかかるため、結果として、通信講座や予備校に比べて数百時間余計に時間がかかるようです。

一方独学でも、法律の知識がある人の場合は、重複して勉強した分だけ、勉強時間が短縮できます。

法律の予備知識があれば、独学で行政書士試験に受かる可能性が高くなります。

法律の初学者と違い、一定の知識を活かせるチャンスがあるからです。

予備知識のおかげですぐに解ける問題があれば、学習にも前向きになれるでしょう

(引用元:フォーサイト公式HP)

特に独学で勉強する場合は、法律的知識の有無が勉強時間や合格に影響してくるとわかります。

ではこれから、独学や通信講座・予備校での勉強時間の目安を説明します。

行政書士勉強時間:独学

| 学校名 | 勉強時間の目安 |

| アガルート | 800~1,000時間 |

| 資格の学校TAC | 初学者:800~1,000時間

法律知識がある人:600~700時間 |

| ユーキャン | 初学者:800~1,000時間

法律知識がある人:500~600時間 |

| キャリカレ | 800~1,000時間 |

| スタディング | 独学・通信・予備校共通

500~1,000時間 |

(各社公式HP記載の情報を参考に作成)

通信講座各社が算出している、独学で行政書士試験に合格する目安の勉強時間を表にまとめました。

独学で法律関係の初学者の場合は、最低でも800時間は必要だとわかります。

独学といっても、法律の知識の有無などによって、勉強時間に幅があります

法律関係の勉強が初めての初学者に比べて、法学部で学んだ経験など、法律の知識がある場合は、勉強時間がかなり短縮されます。

行政書士勉強時間:予備校・通信講座

| 学校名 | 勉強時間 |

| アガルート | 初学者:600時間 |

| 資格の学校TAC | 初学者:800時間

法律知識がある人:500~700時間 |

| ユーキャン | 500時間 |

| キャリカレ | 500~800時間 |

| スタディング | 独学・通信・予備校共通

500~1,000時間 |

(各社公式HP記載の情報を参考に作成)

予備校・通信講座を利用した勉強時間の目安は、500時間~800時間です。

スタディングでは、もともとの知識量や勉強法の違いにより必要な勉強時間は異なるため、500~1,000時間と幅をもたせてあります。

予備校や通信講座を利用すると独学よりは短い時間ですみますが、簡単に取れる資格ではないとわかるでしょう。

いずれにせよ、勉強時間はあくまでも目安であると考えておきましょう。

行政書士試験の難易度

| 年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 |

| 令和6年度 | 47,785 | 6,165 | 12.90% |

| 令和5年度 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 令和4年度 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 令和3年度 | 47,870 | 5,353 | 11.08% |

| 令和2年度 | 41,681 | 4,470 | 10.72% |

| 令和元年度 | 39,821 | 4,571 | 11.48% |

| 平成30年度 | 39,105 | 4,968 | 12.70% |

| 平成29年度 | 40,449 | 6,360 | 15.72% |

| 平成28年度 | 41,053 | 4,084 | 9.95% |

| 平成27年度 | 44,366 | 5,820 | 13.12% |

| 平成26年度 | 48,869 | 4,043 | 8.27% |

| 平成25年度 | 55,436 | 5,597 | 10.10% |

| 平成24年度 | 59,948 | 5,508 | 9.19% |

(引用元:行政書士試験研究センター公式HP「試験結果の推移」)

行政書士試験の難易度を考えるにあたって、過去13年間の合格率の推移を表にまとめました。

行政書士試験は「上位〇%以内であれば受かる」といった相対基準ではなく、「〇点以上であれば合格する」といった絶対基準の試験です。

絶対基準で合格が決まる場合は、合格率はその年の試験の難易度によって左右されます。

高い年は15.72%で、一番低い年は8.27%なので、難易度は年により差があるようです。

概ね10%前後で推移しており、それなりの難易度は覚悟する必要があるといえます。

他の資格との比較

では、行政書士試験の難易度を他の資格と比較してみましょう。

| 資格名 | 令和3年度合格率 | 勉強時間 |

| 行政書士 | 9~15% | 600~1,000時間 |

| 司法書士 | 3~5% | 3,000時間 |

| 社労士(社会保険労務士) | 5~7% | 1,000時間 |

| 宅建士(宅地建物取引士) | 15~16% | 300~400時間 |

| 中小企業診断士 | 4~8% | 1,000時間 |

(引用元:アガルート公式HP)

行政書士の合格率や難易度は、一般的に難関資格とされる士業の中では、中間位です。

行政書士試験合格の勉強時間の目安は600~1,000時間であり、1番長くかかる司法書士の3,000時間と、1番短い見込みの宅建士(300~400時間)の間です。

それぞれの試験では重複する科目が含まれていて、勉強時間が短縮できるためにダブルライセンスを目指す人もいます。

参考までに、行政書士試験と各士業の試験で重複する試験科目を示します。

| 司法書士…憲法、民法、会社法・商法

宅建士…民法 中小企業診断士…会社法 社労士…重複する科目なし |

一番重複する科目が多いのが、司法書士です。

司法書士試験は行政書士より難易度が高いために、行政書士資格を取得後に目指す人が多いようです。

社労士に関しては重なる試験科目はありませんが、社労士の受験資格を得るために行政書士資格を取る人もいます(高卒では受験資格がありませんが、行政書士資格を持っていると受験資格が得られるため)。

行政書士として働くのに際して、他の士業の資格を持っていると、行える業務の幅が広がりますので、合格した後には検討してもよいでしょう。

行政書士の勉強はいつから始める?

| 行政書士の勉強はいつから始める? |

|

行政書士の勉強をいつから始めるのかは、勉強時間の目安と1日に勉強できる時間を考えて、必要な日数を算出して、試験日(11月)から逆算して考える必要があります。

スケジュールの例を示します。

計画通りに進まない可能性も考えて、目安時間のなかで多めの時間で算出しました。

1,000時間(独学・初学者の目安時間のうち長いもの)÷3時間=333日(11ヶ月前後)

→試験日11月の11ヶ月前から勉強を始められるとよい

働きながらなどで1日に勉強できる時間に限りがある独学者の場合は、11ヶ月はみておいたほうがよいでしょう。

試験が11月のため、遅くとも前年の12月には勉強を始める必要があります。

フリー時間が多く、1日5時間勉強できて、予備校に通学する初学者

800時間(予備校・初学者の目安時間のうち長いもの)÷5=160日(5~6ヶ月)

→試験日11月の5~6ヶ月前から勉強を始められるとよい

一方、毎日5時間程度集中して勉強できて、予備校を利用する場合には、勉強期間は5~6ヶ月程度と半分程度に短縮されます。

勉強期間は勉強方法や法律的知識の有無、1日に勉強できる時間により、大きく異なるとわかるでしょう。

生活スタイルを考えて、1日に勉強できる時間を割り出した上で、勉強方法を決めましょう。

行政書士の勉強方法は何がある?メリット・デメリットを解説

| 行政書士の勉強方法は何がある?メリット・デメリットを解説 |

|

次に、行政書士の勉強方法について、独学、通信講座、予備校別にメリット・デメリットを説明します。

独学、通信講座、予備校での大きい違いは、勉強にかかる費用ではないでしょうか。

独学は最も安く、次に通信講座が続き、予備校は一番高価なことが多いです。

ただし、それ以外にも違いはあります。

勉強効率、勉強スケジュールの融通の利きやすさなど、費用以外にも様々な視点で選ぶのが後悔しないコツです。

それでは1つずつ見ていきましょう。

行政書士独学のメリット・デメリット

行政書士独学のメリットやデメリットを説明します。

独学のメリット

- 費用が安い

- 自分の好きな時間に勉強できる

行政書士の独学の1番のメリットは、費用が安いことです。

独学の場合に必要なのは必要最低限の教材費と模擬試験代程度で、概ね3~4万円前後ですみます。

行政書士が独学で合格できるかについての詳細は以下の記事をご覧ください。

次のメリットには、好きな時間に勉強できる点が挙げられます。

予備校などスケジュールが決まっている講座では、予定変更などの融通が利きませんが、独学の場合は自分で決めたスケジュールに沿って好きに勉強できます。

独学のデメリット

- わからないことがあっても質問できない

- 効率的に勉強を進めないと大幅に時間がかかる

- テキスト選びが難しい

- 1人のためモチベーションが続きにくい

一方、デメリットもいくつかあります。

まずは、わからないことがあっても質問ができない点です。

法律用語の意味から分からなくて、基本書を読んでも問題集の答えを見ても中身が頭に入ってこない状態。

過去問と基本書を並行しろ、というアドバイスも実行しましたが、結局ほとんど理解できないまま、解答の正誤を暗記してました。

(引用:yahoo!おしえて仕事の先生)

上記のように、そもそも教科書や過去問に記載されている用語の意味がまったくわからない、という状況も有り得るようです。

行政書士は法律に関する専門用語など、初学者にとっては難解な用語が出てきます。

そのような際にすぐに質問できる体制がないと、挫折してしまう可能性もあります。

質問できず最初は全く理解できなくても、わかりやすい参考書を自分で調べるなどの心構えが必要です。

デメリットの2点目は、効率的に勉強を進めないと大幅に時間がかかることです。

最初の時点で適切にスケジュールを組み、常時しっかりと管理することができなければ、試験までにすべての科目の勉強が終わらなかったり、過去問の実践や最終的なチェック・準備が不十分になったりする恐れがあります

(引用元:スタディング公式HP)

行政書士試験は科目数も出題範囲も広いため、試験日までに必要な勉強を終えられるように、スケジュールを自分で立てなければいけません。

スケジュール作成だけでなく、テキスト選びも時間がかかります。

行政書士の勉強のテキストは、たくさん出版されています。

独学の場合は、必要な本の見分けがつかず、余分な本を買ってしまう可能性もあるでしょう。

思いもよらぬところで余計な出費が重なると、独学の良さである費用の安さというメリットが活かしきれません。

行政書士独学者向けのおすすめのテキストの詳細は以下の記事をご覧ください。

また、1人だとモチベーションを保つのが大変です。

予備校のように講師の先生や一緒に合格を目指す仲間と話す機会がなく、大変でも自分1人で頑張り抜く覚悟が必要です。

独学に向いている人の特徴

独学でのメリット・デメリットを踏まえて、独学に向いている人の特徴を示します。

独学に向いている人の特徴

- 自分でスケジュールが立てられ、スケジュール通りに地道に続けられる

- 法律的な予備知識がすでにある

- 時間に余裕があり、長い目で合格を目指せる人

ユーキャンにも書かれている通り、まずはしっかりスケジュールを立て、スケジュール通りに進められる人が挙げられます

行政書士試験の合格を独学で目指すには、自己管理できるかがポイントとなります。

仕事や家事の合間を縫って学習するには、学習する場所や時間帯を管理する必要があります。

自分のスケジュールを調整しつつ、コツコツと進められる人は独学に向いているでしょう。

(引用元:ユーキャン公式HP)

予備校や通信講座では決まった講義スケジュールに合わせて勉強しますが、独学では勉強の進度を確認する機会がありません。

好きなタイミングで勉強できるという利点は、「勉強しなくてもよい」という気の緩みにもつながります。

目の前の誘惑や忙しさに負けずに勉強に取り組む、高い自己管理能力が必要です。

独学に向いている人の特徴の2点目は、法律的な予備知識がある人です。

法律初学者の場合、テキストや条文を読んでも自分一人でそれを理解し、知識として身につけていくことはたやすいことではありません。(中略)

わからない語句や表現が出てくるたびに、それを理解するために膨大な時間を要してしまい、学習が思うように進まなかったり、挫折してしまうケースも多く見られます

(引用元:アガルート公式HP)

初学者にとっては初耳の専門用語も、法学部などで学んだ人にとってはなじみがあり理解しやすいです。

例え独学でも法律的な予備知識がある場合は、用語の意味を調べるだけで時間が過ぎてしまった、などは起こりにくく、テキストを読みながら勉強を進めていけます。

独学に向いている人の特徴3点目は、時間に余裕がある人です。

たとえ回り道して勉強しても、時間に余裕があればいずれ学習し終えるでしょう。

勉強効率などでは通信講座や予備校に劣りますが、時間さえあれば解決できます。

行政書士通信講座のメリット・デメリット

行政書士通信講座メリット・デメリットを説明します。

通信講座のメリット

- 合格率が高い

- 好きな時間や場所で勉強できる

- 効率的に勉強できる

- 予備校ほどは費用がかからない

メリットの1つ目は、全体の合格率に比べて、合格率が高い点です。

受験生全体の合格率が11%なのに対して、アガルートでは42%、フォーサイトでは38%と、数倍近い高い値です。

その他公表されていない講座もありますが、合格者数を公表しており、目安にはなるでしょう。

場所や時間を選ばずに勉強できるのも利点です。

スケジュールやテキストなども、最適なものが選ばれているために、効率的に勉強できます。

また、通信講座は予備校のように学校に出向く必要がありません。

カリキュラムに沿って、ある程度進度を合わせて勉強する必要がありますが、生活スタイルに合わせて自由にスケジュールを組めます。

仕事をしながら、子育て中などでも臨機応変に勉強できるのは魅力です。

費用に関しても、予備校よりは安くすみます。

通信教育専門の通信講座であれば、3万円台~10万円前後で、最も安いスタディングであれば、独学と大きく変わらない金額で受講できます。

行政書士の試験対策は通信講座もおすすめです。

行政書士の通信講座の詳細は以下の記事をご覧ください。

通信講座のデメリット

- 1人で勉強するためモチベーションが続きにくい

- 質問に回答がくるのに時間がかかる

デメリットとしては、勉強自体は1人で行うため、モチベーションが維持しにくい点があります。

効率的なテキストやスケジュールが組んであっても、やる気が出なければ始まりません。

また質問しても回答に時間がかかるのも、人によってはデメリットになるでしょう。

予備校であればその場で質問できるものでも、通信講座の場合はメールなどで問合わせてすぐに返信とはいきません。

質問への回答はサービスに含まれない、別途費用がかかる講座もありますので、受講前に確認が必要です。

行政書士予備校のメリット・デメリット

行政書士予備校のメリット・デメリットを説明します。

予備校のメリット

- 多くの合格者が出ている

- ベテランの講師のわかりやすい説明で理解しやすい

- タイムリーに質問できる

予備校は、毎年多くの合格者が輩出されており、合格者の声などを見ても合格実績・信頼は申し分ないでしょう。

ベテラン講師の、要点を絞ったわかりやすい講義も好評です。

- 講義が本当にわかりやすく特に民法は事例も具体的で実践にも通じる理解ができたと思います。

その理解が合格に繋がったと感謝しています。- 法律初学者にもわかりやすい講義だったのでとてもスムーズに学習を進めることができました。

(引用元:伊藤塾公式HP「合格者の声」)

- 深くまで理解すべきことと捨て置くことをメリハリをつけてご指導くださいました。

- 講義が非常にわかりやすく、気づいたら講義に引き込まれてました!一度聴いてわからなかったら「Webフォロー」で何度も聴き返し、段々と回数を重ねる中で苦手だった民法が1番の得意科目になった

(引用元:資格の学校TAC公式HP)

テキストを読むだけだとわかりにくい内容も、予備校であればベテランの講師にわかりやすく噛み砕いて教えてもらえます。

合格者の声には、講義の面白さやわかりやすさ、モチベーションの維持につながったなどの声が多数寄せられています。

講義中にその場で質問し、すぐに疑問が解決できるのもメリットです。

わかりやすい講義に、不明点はすぐに解決できる、という点で、最も結果を出しやすい学習方法だといえるでしょう。

予備校デメリット

- 授業料が高額

- 通学の時間が必要

- スケジュールが決まっていて自由がきかない

一方予備校の1番のデメリットは、高額な費用です。

通信講座や独学に比べて10万円前後割高な講座もあります。

通学にかかる時間もネックになります。

独学や通信講座であれば、通学する必要がなく、その時間も勉強に充てられます。

スケジュールが決まっていて融通が利きにくい点も、忙しい人にとってはデメリットになるでしょう。

予備校といっても通学だけではなく、オンライン講義を取り入れていれば、講義時間に受講できない日があってもアーカイブ視聴できる場合もあります。

通学したいけれど時間に融通が利きにくい人は試してもよいかもしれません。

行政書士勉強方法まとめ:独学・通信講座・予備校

| 勉強方法 | メリット |

| 独学 |

|

| 通信講座 |

|

| 予備校 |

|

費用の面だけで考えれば独学が一番です。

ただし、自分の時間もただではありません。

その年に合格できないと、業務に就ける日が遠のきます。

自己投資としての勉強にお金をかけ、最短で働き始めるというのも選択肢の1つです。

プロの選んだテキストやスケジュールに沿いながら、好きなタイミングで効率的に勉強したい場合には、通信講座がおすすめです。

必要なポイントは押さえながら自由度は高いという、独学と予備校の良いとこ取りともいえる勉強法です。

ベテランの講師のわかりやすい講義をきき、モチベーションを維持しつつ確実に合格したいのであれば、予備校が向いています。

要点を絞って教えてもらえるので、合格に必要な勉強に集中して取り組めるでしょう。

通信講座や予備校選びでは、モチベーションを維持して勉強を続けるために、テキストや講師との相性も重要です。

事前の無料講座受講などを通して、確認してから検討するのがよいでしょう。

学習方法別におすすめな人をまとめました。

- とにかく費用が安いほうがよい…独学

- 好きなタイミングで勉強でき、決まったスケジュールやテキストに沿って効率的に勉強したい…通信講座

- モチベーションを保ちながら、要点をしぼった最適な講義が聞きたい…予備校

学習方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、その人によって適した学習方法が違います。

それぞれのメリットを参考に、皆に適した学習方法ではなく、自分に合った方法を選択しましょう。

行政書士試験に最短で合格できる勉強方法は?

| 行政書士試験に最短で合格できる勉強方法は? |

|

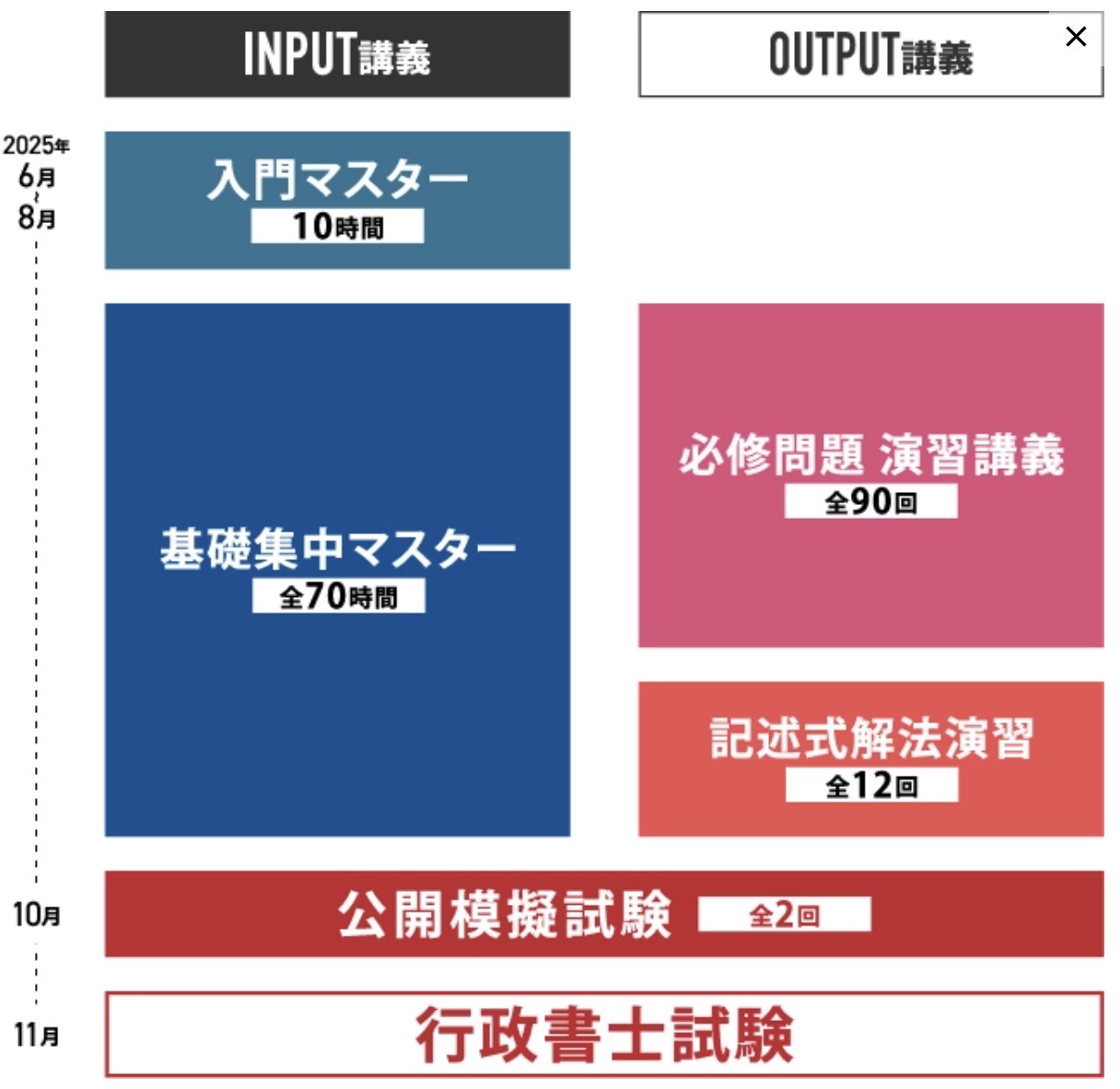

短期間での合格を果たしたい場合には、予備校や通信講座の利用がよいでしょう。

なぜなら勉強時間の目安でも説明した通り、独学は講座を利用するのに比べてどうしても時間がかかるからです。

講座を利用する場合は、短期学習を目指せるプログラムを選びましょう。

試験範囲全てを網羅しようとすると、最初にお伝えした通り最低でも500時間かかります。

短期合格にこだわるのであれば、要点を絞って短期間合格に特化したプログラムで学習する必要があります。

| スクール・講座名 | 短期合格専用カリキュラム | 講義時間・回数 | 料金 |

| 伊藤塾「スピードマスター講座」 | 〇 | インプット講義72時間+アウトプット講義24時間 | 98,000 円(税込) |

| TAC行政書士「チャレンジ本科生」

※2025年合格目標は、2025年夏頃に開講予定 |

〇 | インプット講義87時間+アウトプット講義9時間 | WEB/通学講座132,000円(税込) |

| スタディング行政書士合格コース<スタンダード> | × | インプット講義約50時間+アウトプット講義43時間

|

44,000円(税込) |

| フォーサイト行政書士通信講座「バリューセット2」 | × | インプット講義約50時間+アウトプット講義約20時間 | 76,800円(税込) ※キャンペーン価格:70,800円(税込)【9月16日まで】 |

各社ありますが、短期合格専用カリキュラムである講座が3講座、専用ではない講座が2講座あります。

伊藤塾、資格スクエア、TACなどは短期合格専用カリキュラムで、フォーサイトやスタディングは専用ではありません。

短期合格専用でない講座も、講義時間が短く、実際に短期合格者が輩出されているため入れています。

伊藤塾

(引用元:伊藤塾公式HP)

| 伊藤塾の「スピードマスター講座」 |

|

(引用元:伊藤塾公式HP)

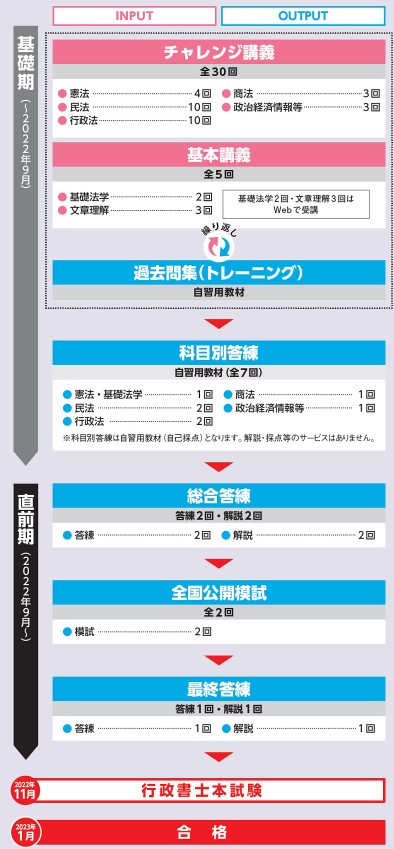

TAC行政書士「チャレンジ本科生」

(引用元:TAC公式HP)

| TAC行政書士「チャレンジ本科生」

※2025年合格目標は、2025年夏頃に開講予定です。 |

|

(引用元:TAC行政書士公式HP「チャレンジ本科生」)

TACの行政書士講座は、開講30年以上になり、数多くの合格者を輩出した信頼と実績があります。

モチベーションの維持などのために、通学も利用したい方によいでしょう。

紙のテキスト、デジタル教材両方が利用でき、書き込み用・外出先でチェックする用など、使い分けに便利です。

質問回数は他の講座に比べて多く、たくさん質問したい人に向いています。

スタディング行政書士合格コース<スタンダード>

(引用元:スタディング公式HP)

| スタディング行政書士合格コース<スタンダード> |

|

短期集中専門講座ではないため、不安な人もいるかと思いますが、実際に短期合格者が多数出ています。

とにかくスマホさえあればどこにいても膨大な量の資料や問題にアクセスでき、その日学習した内容を振り返られるというのはかなり便利でした。

ちょっと手が空いた時、クルマの助手席でもトイレの中でもとにかくアプリを立ち上げ、軽く目を通す。その癖がつきました。

そのおかけがあってか、法学に初めて触れ(大学は理系でした)、初めて受験したにもかかわらず、行政書士試験に無事合格することができました。3ヶ月ちょいの勉強で合格できたのはスタディングの圧倒的な手軽さがあってのこと

(引用元:スタディング公式HP)

講義動画や演習など、すべてをスマホでできるため、時間や場所にこだわらずに、すきま時間を活用して勉強できます。

短期合格者の実践した勉強法をもとに組まれた、効率的なカリキュラムになっていて、学習フローに従うだけで最適な学習が行えます。

料金も他の講座に比べて安価なのも魅力です。

→スタディング行政書士合格コース<スタンダード>の詳細はこちら

フォーサイト行政書士通信講座「バリューセット2」

(引用元:フォーサイト公式HP)

| フォーサイト行政書士通信講座「バリューセット2」 |

|

フォーサイトは短期合格を目指す人に特化した講座ではありませんが、スキマ時間を利用できるeラーニングシステムが特徴的で、短期合格者を輩出しています。

紙のテキスト、デジタルデバイスでの視聴が両方できるため、使い分けに便利です。

講義動画はダウンロードができるため、回線料金を気にせず視聴できます。

一問一答形式の問題演習は、空いた時間に積み重ねて実施でき、学習時間を効率的に増やせます。

教育訓練給付制度対象になっているため、該当者は受講費用の20%が支給されるのも魅力です。

→フォーサイト行政書士通信講座「バリューセット2」の詳細はこちら

行政書士試験に最短で合格した人はどのくらいの期間?

行政書士試験に最短で合格した人はどのくらいの期間なの調べてみました。

公式の記録などは見当たりませんでしたが、個人ブログやホームページでは、1ヶ月で合格したとの記載がありましたので紹介します。

武蔵行政書士事務所ホームページ「行政書士試験に独学1ヶ月で合格した勉強法・おすすめテキスト」

(引用元:武蔵行政書士事務所公式サイト)

働きながら独学で100時間、4週間の勉強で行政書士試験に合格した人のホームページです。

行政書士試験のおすすめテキストやその効果的な使い方、実際の勉強スケジュール、科学的根拠も交えた効率の良い勉強方法などが紹介されていて、学習を始める前に一読しておくとよいでしょう。

ただし法律的知識の有無などの前提が記載されていないのが気になるところです。

【行政書士】1ヶ月で合格した勉強法【批判覚悟】

(引用元:【行政書士】1ヶ月で合格した勉強法【批判覚悟】)

法学部出身で、勉強時間1ヶ月で行政書士に合格した人のYouTubeです。

知識がある中での受験なので前提条件が異なりますが、商法以外の会社法、基礎法学を切り捨てる、民法や行政法も分野によっては切り捨てるなどの、潔い勉強方法が参考にはなるでしょう。

行政書士試験に1ヶ月半で合格する勉強法

(引用元:行政書士試験に1ヶ月半で合格する勉強法)

完全に初学者・独学1.5ヶ月で、行政書士試験に合格した人のブログです。

教材選びやスケジュールの立て方が参考になります。

行政書士の勉強計画を立てよう

勉強方法が決まったら、試験までの長期スケジュールと、1日のスケジュールを考えましょう。

半年先、1年先のゴールを見失わないためにはスケジュールが大事です。

そして、スケジュールは作るだけではなく、定期的に見直して現在地とゴールを確認しましょう。

(引用元:フォーサイト公式HP)

スケジュールがきちんと立てられると合格が近づきます。

また、立てるだけでなく見直し、修正しながらゴールに近づくのが大切です。

スケジュールを立てる際には、長期スケジュールと1日のスケジュールを考えましょう。

1つずつ説明します。

長期スケジュール

| 長期スケジュール |

|

「行政書士の勉強はいつから始める?」を参考に、必要な勉強時間と1日にできる勉強時間から、勉強開始時期を設定しましょう。

法律初学者が独学で勉強すると過程して、合計1,000時間の勉強計画を立ててみましょう。

| 1日の勉強時間 | 勉強期間 | 勉強開始月 |

| 3時間 | 11ヶ月 | 受験前年の12月 |

| 5時間 | 8~9ヶ月 | 受験年の3月~4月 |

1日3時間の勉強時間を確保できるのであれば1年弱の勉強で合格できますし、5時間勉強できるのであれば、受験年の3~4月に勉強を開始すれば間に合います。

勉強開始時期を決めたら、長期スケジュールで、試験日までにどの教材や科目を、いつまでに勉強するのか決めましょう。

通信講座や予備校の中には、より合格に近づくための最適な勉強順でスケジュールが組まれているところもあり、それに沿って勉強すれば大丈夫です。

独学や自分で組む講座の場合は、予備校などの講座のスケジュールを参考にするとよいでしょう。

学習計画は余裕をもって組んでください。

おすすめなのは空白日の設定です。(中略)

空白日は息抜きだけでなく、予定どおりに勉強できなかったときの予備日にも使えます。

勉強の予備日としては、それまでの学習の遅れを取り戻せるでしょう。

また学習計画が1年なら、1年いっぱいをかけてすべて覚えようと考えてはいけません。

最後の数ヶ月を残して科目別の学習をひととおり終えてください。

残りは苦手科目の改善や模試、知識のブラッシュアップなどに充てるためです。

(引用元:フォーサイト公式HP)

年間スケジュールで、各教科や教材の勉強順、やり終える時期を設定したら、月間スケジュールに落とし込みます。

試験までの期限いっぱいで勉強スケジュールを組むのではなく、最後の数ヶ月は前倒しで終わるようにしましょう。

通信講座や予備校では、2ヶ月前には学習の総まとめの時期として直前期と呼び、追い込みに力を入れています。

模試を受験し、難しかった箇所などを洗い出して、弱点の克服や知識の再確認など、試験に備えるのに重要です。

また、週の始めには余裕をもって週間スケジュールを作成しましょう。

突発的な出来事があった時に組んだスケジュールがどんどん遅れてしまうと、モチベーションも下がります。

予備日を設定して適宜修正するなどして、突発的な出来事にも事前に備えられるとよいでしょう。

1日の勉強スケジュール

| 1日の勉強時間 | スケジュール例 |

| 3時間 | 起床直後1時間、通勤電車内で30分×2回(往復)、就寝前1時間など |

| 5時間 | 起床直後1時間、午前中1時間、午後1時間、休憩後1時間、就寝前1時間など |

長期スケジュールで決めた1日の勉強時間を目安に、毎日の勉強スケジュールを立てましょう。

勉強時間は、生活スタイルや勉強効率を考えて計画するのがおすすめです。

働いている人では、勤務前や勤務後など、どの時間にどの勉強をするのかを考えておきましょう。

スマホで利用できるテキストなどは、通勤時間や休憩時間でも勉強しやすいです。

忙しい人も時間に余裕がある人も、勉強時間をスケジュールに落とし込み、習慣化を目指しましょう。

「行政書士の勉強時間を確保するには?」の章で説明しますが、最初は努力が必要な学習でも、1度習慣化してしまえば、勉強するのが当たり前に変わります。

研究結果によると21日間継続することで習慣化する、との報告がありますので、まずは3週間スケジュールに沿って勉強を続けてみましょう。

「行政書士の勉強時間を効率化するコツ」の章で後述しますが、脳科学による勉強効率に関していえば、暗記科目は就寝直前、集中力・思考力が必要な問題演習は朝早くが効果的です。

学習する時間・タイミングによる学習効果なども考慮してスケジュールを立てられるとよいでしょう。

行政書士の勉強時間を効率化するコツ

| 行政書士の勉強時間を効率化するコツ |

|

行政書士試験の勉強を少しでも効率的に進めるコツを、通信講座・予備校各社の情報をもとに重要ポイントに絞ってまとめました。

勉強を効率的に進めたいと思ったら、スケジュールを最初に立てましょう。

試験でも配点が高い行政法と民法に重点をおく、満点ではなく合格点を目指す、インプットとアウトプットは同時進行で行うなどの、勉強のコツが重要です。

1日のスケジュールを立てる際には、脳科学的根拠に従って、暗記科目は就寝前など、勉強内容と勉強時間を考慮しましょう。

過去問や模試の活用も有効です。

1つずつ説明します。

スケジュールに沿って勉強する

効率的に勉強するためには、すぐに勉強し始めるのではなく計画を立てるのが肝心です。

配点が少ない科目を重点的に取り組んだり、理解しにくい順番で学習したりしては、はかどりません。

スケジュール作成の時間がかかりますが、結果的に早道につながります。

「行政書士の勉強計画をたてよう」の章を参考に、1日のスケジュール、長期スケジュールを立ててから学習するのが早道です。

行政法と民法を重視

試験勉強では、行政法と民法を重視して行いましょう。

行政書士試験科目は8科目ありますが、その中でも行政と民法の比重が大きいです。

合計300点分の試験問題のうち、行政(112点)と民法(76点)だけで62%を占めています。

そのため、試験勉強でも、行政と民法に時間を割き、しっかり理解するのが大切です。

フォーサイトでは以下のような記載があります。

行政書士試験では、民法と行政法での得点力がポイントです。

正解率を高めるためには、多くの勉強時間を割り当てる必要があります。

メイン科目は理解すべき要点も多いからです。

(中略)行政書士試験の場合、民法と行政法がメイン科目になります。それ以外はサブ科目と考えましょう。

サブ科目は過去問の活用がおすすめです。

これまでの出題傾向を参考に、要点を押さえましょう。

あまり時間をかけすぎると、メイン科目がおろそかになり、得点を伸ばせないおそれがあります。

(引用元:フォーサイト公式HP)

民法と行政法を重点的に学びつつ、その他の科目は過去問を中心に、過去の頻出ポイントを押さえるように勉強するのがよいでしょう。

スケジュールを立てる段階で、時間配分に反映させておくとよいでしょう。

満点ではなく合格点を目指す

“効率的に合格する”ということは、“必要最小限のこと”だけを学習して合格点である180点(300点満点中)をクリアすることです。

“必要最低限のこと”とは、行政書士試験で出題される部分だけをピンポイントで学習しておくことです。

(引用元:TAC公式HP)

行政書士試験に合格したいのであれば、満点を目指す必要はなく、合格点を目指しましょう。

効率的な勉強には、必要な勉強に絞るのが大切です。

行政書士試験は先ほど説明したように、上位〇%でないと受からないといった相対基準ではなく、「〇〇点以上取ると合格できる」といった絶対基準の試験です。

完璧を目指して勉強すると、時間が余分にかかります。

行政書士試験の合格には、合格点(180点/300点中)をクリアするのに注力するのが、最も効率的です。

暗記科目は就寝前

「寝る前に暗記した記憶は定着しやすい」という説は、実は科学的にも立証されているのです。

その日の学習を終えたら、余計なことはせずすぐに6時間以上寝るようにしましょう。(中略)

一睡もせずに詰め込まれた記憶というのは意外と定着しにくいものです。

効率的に学習を進めていくためにも、十分な睡眠時間を確保することが大切です。

(引用元:東京法経学院公式HP)

記憶科目は睡眠前に行い、その後はしっかり睡眠をとりましょう。

睡眠中には記憶が整理され定着しやすくなります。

また就寝直前の勉強ほど定着しやすいことが証明されています。

そのため、就寝前は暗記科目中心にして、6時間以上は睡眠をとると、効率的に記憶できます。

勉強時間を確保するためにと、睡眠をおろそかにした一夜漬けの勉強は、効率が良くありません。

睡眠時間も含めて計画を立てるようにしましょう。

朝は集中力が高い

睡眠によって、しっかりと休息が取れた朝の脳は、リフレッシュできた良い状態で働くことができます。

脳科学者の茂木健一郎氏によると、起床から3時間程度の時間帯は「脳のゴールデンタイム」と呼ばれ、思考力・集中力が非常に高まる時間帯

(中略)

朝起きてからの数時間は脳がリフレッシュした状態で、思考力・集中力が必要な科目の勉強がおすすめ

(引用元:オンライン学習塾の学研オンエア公式HP)

思考力が必要な内容は、朝に学習しましょう。

脳科学的にも、朝は集中力が高いとされています。

朝には集中力の高さを活かして、難しい内容の理解や、問題集を解くなどのアウトプットを中心に行うとよいでしょう。

また、前日の夜に覚えた内容の復習も、さらなる記憶の定着に効果的です。

インプット・アウトプットを繰り返す

「ジグザグ方式」というのは、一定範囲のインプット(講義視聴・テキスト読み)をしたら、その範囲のアウトプット(問題演習)を行うというやり方です。

このやり方で学習するのが非常に効果的です。

間違っても、全範囲のインプットを終えてからアウトプットを始めるというやり方はやめましょう。

なぜなら、そのやり方だと、最初にやった内容はアウトプットをする頃には忘れてしまっていることが多いからです。

(引用元:アガルート公式HP)

試験勉強では、インプット(知識を覚える)ばかり続けるのではなく、ある程度の範囲を覚えたら定期的に覚えた内容をアウトプット(問題を解く)しましょう。

暗記科目は、思い出すなどのアウトプット作業を入れることで、より理解が深まり、知識が定着するといわれています。

実際にスタディングやアガルートなどの講座のカリキュラムでも、インプットとアウトプットを同時進行で行うように組まれています。

覚えたら問題を解くのとセットで行うと、より記憶に定着しやすいといえます。

過去問分析が重要

試験対策として、過去問学習を徹底的に行うことをおすすめします。

完全に同じ問題は出なくても、似た傾向の問題や、過去の問題を応用して出題される可能性は高いです。

ある程度基礎知識がついてきたら、多くの過去問題に取り組み、解法のテクニックを身につけましょう。

(引用元:ユーキャン公式HP)

過去問は、繰り返し解きましょう。

フォーサイトでは、過去3年分の過去問を実施し、複数回出題されているなどの重要箇所の把握に役立てるよう記載があります。

過去問を中心に学習すれば、本番に出やすい頻出箇所や出題傾向を把握でき、効率的に勉強できます。

時間に余裕がある場合は、重点箇所の把握だけではなく、理解を深める目的でも活用できます。

アガルートでは、テキスト、六法、過去問、問題集(模試も含む)の学習四天王を使い、お互いに情報を関連付け、調べ合う学習を勧めています。

例えばテキストに載っていない情報が問題集に出てきたら、テキストの該当箇所に「問題集問題〇ー▽」などとチェックをしておきます。

どれか実施したら、関連している別の資料も確認するようにして、内容理解や記憶の定着を図ります。

この作業を試験直前期である9月まで(できれば5月まで)に全範囲で終え、理解を深めましょう。

模試は受ける

直前模試は必ず受けるようにしましょう。

直前模試で出題される予想問題は的中する可能性が高いため、情報収集としても役立ちます。

自分がその時点でどの程度のレベルなのかもわかるので、さらに勉強が必要な科目などを見出すことも可能です。

独学で勉強している人は必ず受けることをおすすめします。

(引用元:ユーキャン公式HP)

効率的な勉強のためには、模試を受けましょう。

模試を受けるメリットはたくさんあります。

- 予想問題として

- 試験当日のシミュレーション

- 目標設定に利用できる

模試は各社が分析して出した予想問題ですので、試験当日の予想問題として有効です。

また、試験範囲が広い行政書士試験では、問題を解く最適な順番は、その人ごとに異なります。

模試を受けることで、記述式の問題を先に解くのか後に解くのか、各科目の時間配分はどうするのかなどの試行錯誤ができるでしょう。

模試を目標設定にしてモチベーションを上げたり勉強を充実させたりすることもできます。

模試は夏くらいから受講するのが一般的です。

初学者(入門カリキュラム)の方は、8月~9月から受け始めて、回数的には3回~5回を目安にしましょう。

中~上級の学習経験者(中上級カリキュラム)の方は、7月くらいから受け始めて、回数的には5回~8回を目安にしましょう。

(引用元:アガルート公式HP)

模試の受験回数は人によりますが、模試のメリットを考えても、1度ではなく期間を空けて複数回受験できるとよいでしょう。

模試の結果や学んだ内容を次の勉強に活かすことで、最終的に行政書士試験合格に近づけるでしょう。

行政書士を独学で勉強する際に押さえたいポイントは?

| 行政書士を独学で勉強する際に押さえたいポイントは? |

|

行政書士を独学で勉強する際には、「行政書士の勉強時間を効率化するコツ」で説明した項目を意識しながら、独学ならではのポイントを押さえておくのが大切です。

決まったカリキュラムなどがないので、予備校などのカリキュラムを参考に自分でスケジュールを立てましょう。

また予備校や通信講座に比べて、要点を押さえた学習がしにくいため、勉強時間を長めに設定するのが必要です。

テキストはその年度の法改正に対応している最新版の物を使用しましょう。

わからない箇所がでてきた際の対処法を考えておくのも大切です。

1つずつ説明します。

勉強のスケジュールが肝心

予備校など違って、独学の場合はスケジュールを自分で作成する必要があります。

- 年間スケジュールを大まかに作成(勉強時間を考慮して)

- 月間スケジューを立てる

- 週間スケジュール

「行政書士の勉強計画をたてよう」で説明した内容を参考に、まずは年間スケジュール、月間スケジュールを作成し、各教材や各科目をいつまでを目安に勉強するか考えます。

週の始めには週間スケジュールを、1日の始めには1日のスケジュールを組んでおくと、計画的に勉強できます。

勉強時間を多く取る

講座を受講する場合には、試験対策のプロである予備校が築いてきた独自のノウハウを学ぶことができます。

講座では効率的な学習プランを組んでおり、得点に結びつけるコツや重要度に応じた濃淡をつけた講義などを提供され、独学よりも効果的な学習ができます。

(引用元:アガルート公式HP)

独学の場合は、勉強時間を多く取りましょう。

通信講座・予備校が出している勉強時間の目安でも、独学の勉強時間は長めに設定されています。

通信講座や予備校では、合格に結びつくポイントに絞って学習を進め、テキスト内での勉強する箇所の取捨選択も行ってくれます。

独学の場合はポイントを絞る場所がわかりにくく、全てを学ぶことが多いため、多くの時間が必要です。

最新年度のテキストを利用

また独学の場合、法令の改正法、一般知識の時事ネタといった最新情報も必須です。

法律は頻繁に改正があり、古いテキストなどを使用してしまうとそれが反映されていない場合があります。

(中略)情報収集の手段としては、最新のテキスト等を利用すること、匿名でない信頼できるウェブサイトなどの情報を確認することなどが大切です。

(引用元:アガルート公式HP)

テキストは最新年度の物を選びましょう。

行政書士試験研究センターによると、行政書士の試験は、試験年度の4月1日で施行されている法令に関して出題されます。

古いテキストの場合法改正に対応しておらず、誤った情報を学びかねません。

また、一般常識等科目の比重は少ないですが、勉強をおろそかにはできません。

法令科目、一般常識等科目それぞれで合格基準点が設定されており、いくら法令科目で高得点を取っても、一般常識等科目が合格点(40%以上)に届かないと合格できません。

一般常識等科目は出題範囲が広く対策が取りにくいですが、過去問や、普段から時事問題に注意を払うなどして備えるのが有効です。

わからない時の対処法を考えておく

独学の場合は、わからない時の対処法を考えておきましょう。

行政書士試験の勉強では法律用語が多く、自分だけでは理解できない箇所が出てきます。

予備校や通信講座では講師に質問ができますが、独学ではできません。

行政書士の知り合いに質問する、わかりやすいテキストを参考にして何とか理解するなどの対処を考えておきましょう。

場合によっては、インターネット上の質問サイトなどの利用も検討しましょう。

とはいえ、誰が記載したかわからないサイトでは、内容の真偽は不明です。

確認した後は鵜呑みにせず、自分で必ず確認が必要です。

資格学校のホームページ上の質問コーナーには、受講生同士で質問できるサービスがあります。

講師の回答ではありませんが、サイト運営者がルールなどを決めていて、身元がわからないサイトより信頼できるでしょう。

藤井慎哉の行政書士予備校の「質問広場」や、オンスク.JPの「みんなの学習相談」は、受講者だけではなく独学者も利用できます。

登録すれば過去の質問なども無料で閲覧できますので、1度確認するとよいでしょう。

藤井慎哉の行政書士予備校の質問広場

(引用元:藤井慎哉の行政書士予備校「質問広場」)

藤井慎哉の行政書士予備校

- 月額制の行政書士予備校(原則10ヶ月間以上利用)

- 月額3,828円(税込)で、インプット・アウトプット対策、記述式や過去問演習など256時間全講義を配信スケジュールに沿って無制限で視聴可能

- 大手資格スクールでも講師経験のある藤井講師のわかりやすい講義が好評

- 講義動画はネットにつながるスマホやPC、タブレットなどで視聴できる

- 講義データをPDFでダウンロード(紙の教材が希望であれば別途購入)

- 1ヶ月間無料受講可能(無料期間中に解約しても受講料は一切不要)

- 質問広場は「藤井慎哉の行政書士予備校」を配信しているE-prost(イープロスト)が運営していて、受講生だけでなく利用者登録をすれば誰でも利用可能

月額制の行政書士予備校です。

インプット・アウトプット、過去問演習などの全256時間分の講義が無制限で利用でき、試験直前期には記述式問題対策習なども充実しています。

1ヶ月の無料受講期間中に一部講義の視聴が可能ですので、利用を迷っている人はまずは無料受講してみるとよいでしょう。

月額制の利用を始めたら原則10ヶ月間継続しますが、それでも合計金額は38,280円と安価な通信講座などと同等程度で利用できます。

講義資料や動画は端末上で利用でき、スキマ時間の活用に適しています。

オンスク.JPのみんなの学習相談

(引用元:オンスク.JP「みんなの学習相談」)

オンスク.JP

- 月額1,078円(税込)から利用でき、安価なのが特徴

- ウケホーイプランでは、行政書士を含む全64講座が受講できる

- 最低限の機能のみ使えるウケホーダイライトプランの他に、問題演習も含むウケホーダイスタンダードプラン(1,628円/月額税込)もある

- テキストのPDFや講義の音声・スライドがダウンロードでき、スマホでスキマ時間を活用できる

- 「みんなの学習相談」で会員同士での質問・解決ができ、無料会員も利用可能

オンスクは、講座の低料金が特徴です。

ウケホーダイプランであれば初月から全講座の資料がダウンロードして利用でき、1ヶ月から利用できます。

WEB上で全ての講義・テキストが利用でき、場所や時間を選ばずに学習できます。

無料会員登録すれば、会員同士での質問サービス「みんなの学習相談」が利用できます。

質問サービスを受けている料金の安い通信講座を申し込む

| 学校名 | 受講料(税込) | 質問サービス |

| スタディング行政書士講座 | 34,980円 | 質問チケットを別途購入する

「学習Q&Aサービス」(2,000円/枚) |

| 資格のキャリカレ行政書士合格指導講座 | 78,800円

※キャンペーン価格:29,800円(税込)【9月17日まで】 |

質問無料 |

どうしても講師による専門的な回答が必要となれば、質問サービスを受けている料金の安い通信講座を申し込むのも、1つの方法です。

おすすめは、スタディングと資格のキャリカレです。

スタディング

(引用元:スタディング公式HP)

スタディングは、通信講座の中では最も安く受講できます。

「行政書士試験に最短で合格できる勉強方法は?」でもお伝えした通り、短期合格者の実践した勉強法をもとに組まれた、効率的なカリキュラムが特徴です。

1回の講義時間が短く(5分)、インプット・アウトプットともにスマホで行えるため、すきま時間が活用しやすいメリットがあります。

費用の面を考えて独学で続けたくても、わからない箇所が多すぎては続きません。

社会人にとって細切れの時間を活用できるメリットは大きい。

独学では最後までテキストを読みきることすら出来なかったがスタディングを受講して最後まで勉強をやり切り、合格することが出来た。

(引用元:スタディング公式HP「合格者の声」)

質問サービスは基本料金に含まれておらず、別途「学習Q&Aサービス」のチケットを購入します。

1枚につき質問できるのは1問のみなので、質問が多い場合は、高額になる点に注意が必要です。

資格のキャリカレ

(引用元:資格のキャリカレ公式HP)

資格のキャリカレは、スタディングに比べると値段設定は若干高いですが、不合格の場合は受講料の全額返金制度があります。

また、講師への質問が無制限で可能なのも魅力です。

紙媒体のテキストであるため、書き込むなどして紙のテキストを使用したい人に向いています。

講義やテキストに関しての口コミでは「わかりやすい」「早口で聞き取れない」など賛否両論ありましたので、利用を検討している方は、会員登録した上でテキストの試し読みがおすすめです。

行政書士の勉強を独学で開始してから、予備校や通信講座に変更した人の声は多いです。

選択肢の1つとして考えておきましょう。

テキストやカリキュラム、想定される質問の数などを考慮して自分に合った講座を選択しましょう。

行政書士の勉強時間を確保するには?

| 行政書士の勉強時間を確保するには? |

|

特に働きながら行政書士合格を目指す場合には、勉強時間を工夫して確保する必要があります。

1日のスケジュールを立て、勉強時間を毎日設定し、一定期間継続すると、学習習慣ができます。

習慣になると勉強が苦痛でなくなり、当たり前のように学習できるようになります。

すきま時間の活用も有効です。

通勤時間や休憩時間も利用することで、1日の合計勉強時間が確保しやすくなります。

1つずつ説明します。

学習習慣を作る

この勉強時間を確保するために、「時間ができたら勉強しよう」という意識でいると中々確保することが難しいです。

「勉強する時間を作る」という意識が必要です。

「勉強する時間を作る」ためには「勉強を習慣化」することが最適です。1日のスケジュールに勉強時間を盛り込んでおくのです。

また、習慣化することにより「やる気に依存しない」で学習を進めることも可能です。

(引用元:資格の大原公式HP「【社会人】勉強を習慣化する7つのコツ【勉強時間】」)

資格の大原にも記載があるように、1日のスケジュールに勉強時間を盛り込み、習慣化するようにしましょう。

やる気がなくても忙しくても、習慣化していれば学習時間を優先的に確保できます。

学習を習慣化するためには、余暇時間を勉強時間に変換することから始めましょう。

ネットやテレビ、動画を見る時間、ゆっくり休む時間などを勉強時間に置き換えるだけでも、合計するとある程度の時間が確保できます。

行動心理学における法則の1つ「インキュベートの法則」では、行動を21日間続けることで習慣化ができるといわれています。

まずは1つの目標として、21日間継続することを意識してみましょう。

(引用元:明光プラス公式HP)

最初は学習するのに努力がいると思いますが、1度習慣化してしまえば、勉強するのが当たり前に変わります。

習慣化に関しての研究は多数あり日数に関しては諸説ありますが、ある程度の日数必要という事実は変わりません。

研究結果によると21日間継続することで習慣化する、との報告がありますので、まずは3週間続けてみましょう。

すきま時間を活用

勉強時間を稼ぐには、スキマ時間の活用が重要です。

一度の勉強時間が短くても、それを何度も積み重ねれば、多くの学習ができるからです。

(引用元:フォーサイト公式HP)

勉強時間を確保するためには、すきま時間を積極的に利用しましょう。

長い時間がとれたら勉強する、という意識だと、働きながらでは難しいです。

昼休憩、通勤電車内、帰宅後などのわずかな時間でも、勉強時間に確実に当てれば合計勉強時間が稼げます。

また短時間だからこそ気軽に集中して勉強できるメリットもあります。

最近の講座では、スマホを利用して講義を聴いたりテキストが見られたりするものがありますので、そのような講座を利用して歩きながら講義を聴くなども有効です。

スマホで学習する際には、スマホのスペックなども確認しておきましょう。

行政書士試験の概要

(引用元:一般社団法人行政書士試験研究センター公式HP)

| 行政書士試験の概要 |

|

行政書士試験の概要について説明します。

試験日や試験の出題形式、配点、合格基準などの概要を押さえるのは、スケジュールを立てる上で大切です。

特に出題形式や、配点、試験合格基準などがわかっていると、勉強の範囲や試験科目のうちどこを重点的に勉強するのか考える上で、参考になります。

1つずつ説明していきます。

試験日

| 行政書士試験日程 |

|

試験日は毎年11月の第2日曜日です。

時間も例年13時からの3時間と決まっています。

試験問題

試験問題には大きく分けて、法令科目と一般常識等科目があります。

法令科目には、基礎法学、憲法、行政法、民法、商法の5科目があり、配点が244点/300点と多くなっています。

法令科目の中でも特に配点が多い行政法、民法は時間をかけて確実に理解し、知識を定着させるのが必要です。

一般常識等科目は、政治経済社会、情報通信・個人情報保護、文章理解の3科目があり、56点分出題されます。

一般常識等科目は配点が低く、予想がしにくいからといって勉強しなくてよいわけではありません。

全体の得点が合格点を上回っても、一般常識等科目で40%以上(6問以上)得点できないと「足切り」されます。

- 一般知識で6問取ることを最低限の目標にして、文章理解で3問、個人情報保護・情報通信で2問、残りを政治・経済・社会から取るようにしましょう

- 文章理解は問題文が長いので、本試験では一般知識問題の中で真っ先に取り掛かりましょう。取れる問題を時間切れで逃すわけにはいかないからです

(引用元:フォーサイト公式HP)

試験では、一般常識問題の中では得点しやすい文章理解を最初に取り組み、しっかり得点しましょう。

情報通信・個人情報保護、政治・経済などは過去問中心に対策できます。

時事問題が中心の社会は、ニュースや新聞などを定期的に確認して備えましょう。

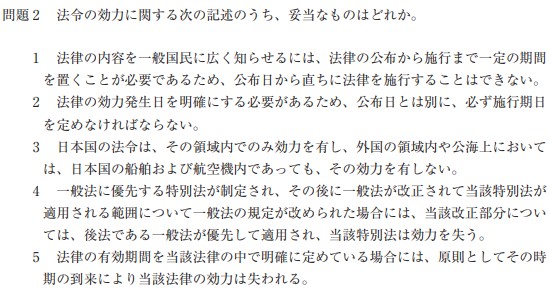

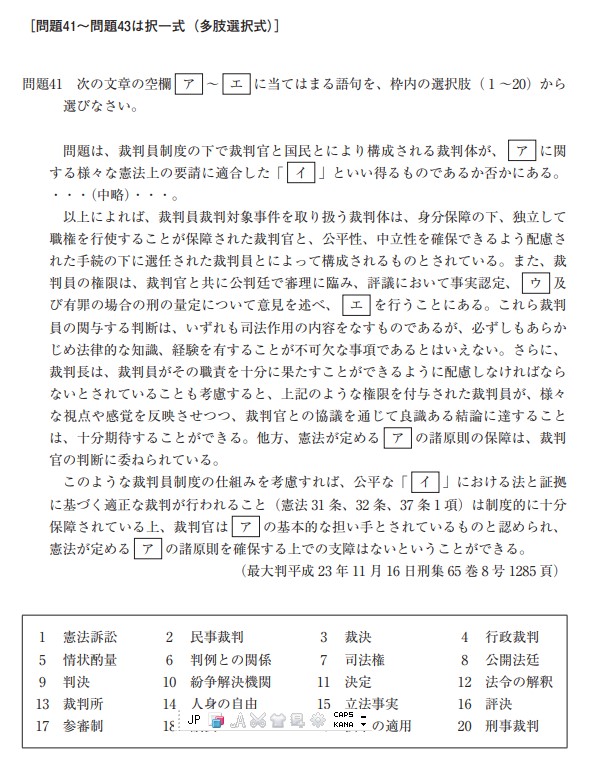

出題形式

- 5肢択一式…5つある選択肢から1~複数答えを選択する

- 多肢択一式…20ある選択肢から空欄に当てはまる語句を選択する

- 記述式…40字程度にまとめて回答する

出題形式は3種類あります。

5肢択一式

(引用元:行政書士試験研究センター公式HP)

多肢択一式

(引用元:行政書士試験研究センター公式HP)

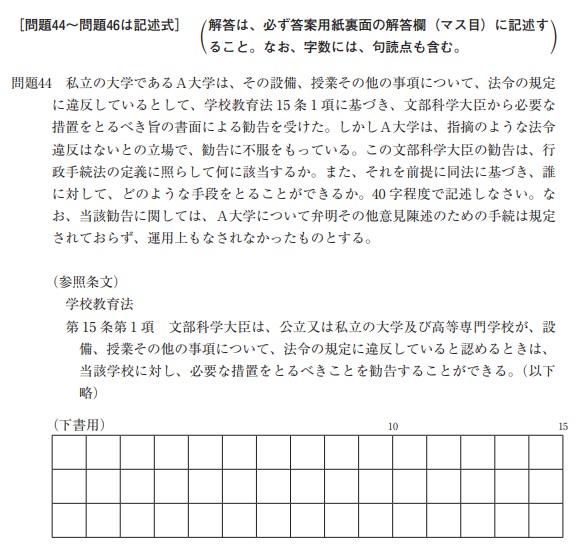

記述式

(引用元:行政書士試験研究センター公式HP)

過去問を利用して、まずは5肢択一式問題への対策から始めましょう。

出題数・配点は5肢択一式が最も多く(216点/300点)、得点を稼ぎやすいからです。

5肢択一式の過去問を解く際には、正しい選択肢を暗記するのは勿論、誤りの選択肢を正しく直すなどして知識の定着にも役立てましょう。

問題を解いたらテキストや六法の該当箇所をチェックしておくとよいでしょう。

多肢選択式問題は少ないですが、1問の配点が大きいです。

すべての選択肢が正解しなくても、1つずつの正答に加点されますので、一部がわからなくても諦めずに少しでも得点するのが大切です。

記述式は基本的知識が身についてから解くほうがよいため、5肢択一式の学習が終わった頃から開始しましょう。

配点

| 試験科目 | 出題形式 | 問題数 | 配点 | 試験科目毎の配点 | |

| 法令科目(244点) | 基礎法学 | 5肢択一式 | 2問 | 8点 | 8点 |

| 憲法 | 5肢択一式 | 5問 | 20点 | 28点 | |

| 多肢選択式 | 1問 | 8点 | |||

| 行政法 | 5肢択一式 | 19問 | 76点 | 112点 | |

| 多肢選択式 | 2問 | 16点 | |||

| 記述式 | 1問 | 20点 | |||

| 民法 | 5肢択一式 | 9問 | 36点 | 76点 | |

| 記述式 | 2問 | 40点 | |||

| 商法 | 5肢択一式 | 5問 | 20点 | 20点 | |

| 一般常識等科目(56点) | 政治経済社会 | 5肢択一式 | 7問 | 28点 | 56点 |

| 情報通信・個人情報保護 | 5肢択一式 | 4問 | 16点 | ||

| 文章理解 | 5肢択一式 | 3問 | 12点 | ||

| 全合計点 | 300点 | ||||

「行政書士の勉強時間を効率化するコツ」で説明した通り、法令科目の出題が圧倒的に多く、その中でも民法と行政の配点が高いです。

しっかり備えるのが必要だとわかります。

一般常識等科目については、配点が少ないですが、40%以上得点しないと合格できないため、最低限の6問は正答できるように意識しましょう。

記述式問題は、数が少ないですが、配点は高いためしっかり備えられるとよいでしょう。

試験合格基準

合格基準:1~3の全てを満たす場合合格となる

- 法令等科目の得点が50%以上

- 一般知識等科目の得点が40%以上

- 試験全体の得点が60%以上(180点以上/300満点中)

合格基準は絶対基準なので、満点や上位合格を目指す必要はありません。

あくまでも1~3の合格基準を満たすことだけ考えましょう。

合格基準は全体の得点だけではなく、法令科目、一般次知識等科目それぞれでも定められています。

ある特定の分野だけで高得点を取るのではなく、万遍なく得点する必要があります。

行政書士勉強時間でよくある質問

| 行政書士勉強時間でよくある質問 |

| 質問1:独学で3ヶ月で合格したいのですができますか?

質問2:行政書士を独学で合格するのは厳しいですか? 質問3:行政書士に独学で合格した人のブログはありますか? 質問4:行政書士と宅建はどちらがおすすめですか? |

行政書士の勉強時間についてよくある質問についてお答えします。

質問1:独学で3ヶ月で合格したいのですができますか?

通信講座各社によると、行政書士試験に独学で合格する勉強時間の目安は800~1,000時間程度です。

800時間だとしても、3ヶ月で合格と考えると、1日8~9時間勉強する必要がある計算になります。

フリーな時間がたくさんある、法律的な知識がすでにあるなどの前提条件があれば可能性は高まりますが、かなりハードルは高いといえます。

短期学習に特化した予備校・通信講座などでは、全範囲網羅するのではなく、ベテラン講師による絞り込みでポイントを押さえた学習をしています。

独学で3ヶ月合格を目指すのならば、自分で要点を絞って学習できるかどうかが鍵になるかもしれません。

仕事をしながら独学3ヶ月で合格した人が執筆した書籍を紹介します。

独学で行政書士を勉強しています。

市販のテキストは1冊に全てがまとまっているので設問が少なくなんとなくわかったつもりで進んでいました。

Amazonでこの書籍がオススメに上がり早速読んでみました。

そして紹介されているテキストを一通り購入してみましたが、解説がわかりやすく理解度が上がった気がします。

試験まで日にちは少ないですが、この書籍を参考に最後まで踏ん張ってみようと思います。

(引用元:amazonカスタマーレビュー)

あくまでも短期合格を目指して、コスト・タイムパフォーマンスを意識した学習方法が記載されています。

もともと独学で東大合格しているなど勉強が得意な人の著書ですが、書籍選びや効率的な勉強のコツなどが参考になるでしょう。

質問2:行政書士を独学で合格するのは厳しいですか?

行政書士試験に独学で合格する勉強時間の目安は800~1,000時間程度です。

自分でスケジュール管理ができ、時間に余裕があり、コツコツ地道に勉強できる人であれば決して無理ではありません。

短期合格を目指すとなると、独学は時間がかかるので厳しいこともありますが、実際に独学1.5ヶ月で合格した人のブログもあります。

質問3:行政書士に独学で合格した人のブログはありますか?

武蔵行政書士事務所「行政書士試験に独学1ヶ月で合格した勉強法・おすすめテキスト」

(引用元:武蔵行政書士事務所公式サイト)

1ヶ月の短期間で独学合格した人のブログです。

法律的知識の有無などの前提はわかりませんが、テキストや勉強法などが詳しく解説してあり参考になります。

ギョーショ!行政書士試験独学応援ブログ

(引用元:ギョーショ!)

行政書士試験ブログ村ランキングでNo1を獲得したこともあるブログです。

理系出身でありながら、6ヶ月の独学で合格した人が記載しています。

自らの合格体験とともに、テキストや勉強法だけでなく、開業に役立つ情報なども満載で、合格後には開業したい人は読んでおくとよいでしょう。

行政書士試験!!ギリギリで合格した私の勉強法

(引用元:行政書士試験!!ギリギリで合格した私の勉強法)

勉強が苦手でも、行政書士試験に独学で挑戦し、合格点ギリギリの点数で合格した人のブログです。

満点を目指すのではなく、合格点の少し上を狙う、最も効率的な勉強法について解説してあり、必要なポイントを押さえて勉強したい人には参考になるでしょう。

質問4:行政書士と宅建士はどちらがおすすめですか?

今後どのような仕事がしたいかによって、おすすめの資格が変わります。

不動産業界で働きたい、不動産関連の業務に携わりたい場合は、宅建士がおすすめです。

独立開業したり、幅広い分野での業務に携わったりしたい場合は行政書士が向いているでしょう。

両方の資格を取ることで、できる業務が広がるため、ダブルライセンスを目指すのもよいでしょう。

その場合は宅建士の方が難易度が低いため、宅建士に合格してから行政書士を目指すのがスムーズです。

行政書士試験の民法は宅建士で学習済みのため、勉強時間を短縮出来るでしょう。

まとめ:行政書士の勉強時間や勉強のコツを知り計画的に勉強しよう!

ここまで行政書士の勉強時間について説明してきました。

行政書士試験は難易度が高い試験ですが、目安となる時間を正しい方法で勉強できれば、合格できるでしょう。

勉強方法は独学・通信講座・予備校などがあり、生活スタイルやかけられる費用、時間の余裕などによって適した方法が違います。

どの勉強スタイルを選んでも、最初にスケジュールを立てて、効率的な勉強を心がけるのが合格に近づける道です。

この記事が行政書士試験合格の一助になれば幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。

行政書士の試験対策は通信講座もおすすめです。

行政書士の通信講座の詳細は以下の記事をご覧ください。