司法試験は弁護士や検察官、裁判官(法曹)になるために必要な試験です。

今後司法試験を受験しようとしている方は、司法試験の合格率や難易度、勉強時間など気になることが沢山あるのではないでしょうか。

ここでは、司法試験の難易度、合格率から勉強時間、アメリカの弁護士資格についても触れていくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

また、この記事を読めば、「司法試験の難易度を他の資格や大学受験比べた際に、どのくらい難しいのか?」「司法試験の合格率や、司法試験に合格するための勉強時間はどれくらいなのか?」という点もバッチリわかります。

司法試験の合格率推移

始めに、司法試験の過去20年間の合格率推移について表で説明していきます。

| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

| 平成18年 | 48.30% | 2,091人 | 1,009人 |

| 平成19年 | 40.20% | 4,607人 | 1,851人 |

| 平成20年 | 33.00% | 6,261人 | 2,065人 |

| 平成21年 | 27.60% | 7,392人 | 2,043人 |

| 平成22年 | 25.40% | 8,163人 | 2,074人 |

| 平成23年 | 23.50% | 8,765人 | 2,063人 |

| 平成24年 | 25.10% | 8,387人 | 2,102人 |

| 平成25年 | 26.80% | 7,653人 | 2,049人 |

| 平成26年 | 22.60% | 8,015人 | 1,810人 |

| 平成27年 | 23.10% | 8,016人 | 1,850人 |

| 平成28年 | 22.90% | 6,899人 | 1,583人 |

| 平成29年 | 25.90% | 5,967人 | 1,543人 |

| 平成30年 | 29.10% | 5,238人 | 1,525人 |

| 令和元年 | 33.60% | 4,466人 | 1,502人 |

| 令和2年 | 39.20% | 3,703人 | 1,450人 |

| 令和3年 | 41.50% | 3,424人 | 1,421人 |

| 令和4年 | 45.52% | 3,082人 | 1,403人 |

| 令和5年 | 45.34% | 3,928人 | 1,781人 |

| 令和6年 | 42.12% | 3,779人 | 1,592人 |

| 令和7年 | 41.20% | 3,837人 | 1,581人 |

(参考:法務省HP)

過去の司法試験の合格率を見ていくと、全体を通して合格率は増減を繰り返していますが、平成28年からは徐々に合格率が上がり、令和5年には45.34%と高めの合格率になっていることが分かりますね。

徐々に合格率が上がっている理由として、平成27年に政府が「法曹養成制度改革推進会議」で法曹合格者の数は幅を決め、およそ1,500人程度にしていくべきだと決定したことが関係していると考えられます。

平成18年から平成27年までの期間、合格者は1,800~2,100人前後輩出していましたが、弁護士が増える一方で、弁護士の質の低下、生活ができない弁護士が増えていったなどの理由から、日本弁護士連合会が合格者の人口抑制を要望しました。

合格者の数がおよそ1,500人程度に絞られていく中で、司法試験受験者数が年々減っていることから、合格率は徐々に上がっていっているといえるでしょう。

法科大学院別の司法試験合格率

司法試験を受験するルートとして、法科大学院を修了者または修了見込みのある者であることが条件になります。

下の表では、法科大学院別に司法試験の合格率をまとめました。(2025年の数字です。)

| 法科大学院名 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

| 京都大学 | 58.45% | 219人 | 128人 |

| 慶應義塾大学 | 50.00% | 236人 | 118人 |

| 東京大学 | 50.00% | 232人 | 116人 |

| 一橋大学 | 47.66% | 128人 | 61人 |

| 早稲田大学 | 46.15% | 325人 | 150人 |

| 東北大学 | 43.36% | 113人 | 49人 |

| 神戸大学 | 41.18% | 136人 | 56人 |

| 中央大学 | 40.53% | 190人 | 77人 |

| 関西大学 | 35.42% | 48人 | 17人 |

| 北海道大学 | 35.14% | 75人 | 26人 |

(参考:アガルート公式HP)

法科大学院修了者、修了見込み者の司法試験合格率は、年度によって変わりますが、2025年(令和7年)の合格率は、京都大学で58.45%、慶應義塾大学で50.0%、東京大学で50.0%となっています。

他の法科大学院でも50%の合格率を超える法科大学院が複数あることが分かりますね。

司法試験の難易度

| 司法試験の難易度 |

|

合格率をそれぞれみていきましたが、実際の司法試験の難易度はどれくらいなのでしょうか。

司法試験は難易度が高いと言われている理由を、それぞれに分けて説明していきます。

司法試験の出題範囲は広い

司法試験の難易度が高いと言われる理由の一つとして、「出題範囲の広さ」が挙げられます。

司法試験は、短答式試験と論文式試験の2つの試験が実地され、短答式試験では、憲法、民法、刑法の3科目です。

論文式試験では、法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)の7科目に加えて、選択科目では(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際公法、国際私法)の中から1つ選択ができますよ。

試験科目が全8科目あり、法律を扱う資格なので問題内容も難しいものが多いです。

科目の多さから、最初は用語を覚えることも難しく、勉強の配分方法も分からないことから、司法試験の難易度が高いといわれています。

論文式試験がある

2つ目に挙げられる理由として、「論文式試験の難しさ」もあるでしょう。

論文式試験の試験概要は以下の表になります。

| 科目 | 試験時間 |

| 公法系 | 各2時間 |

| 民事系 | 各2時間 |

| 刑事系 | 各2時間 |

| 選択科目 | 3時間 |

短答式試験は3科目のマークシート方式ですが、論文式試験は暗記して挑める試験ではありません。

論文式試験では、重要度の高い判例を使用し、法的に回答が述べられるかを求められます。

法律を理解した上での答案になるので、ただ暗記すればいいものではなく、暗記した知識を使って相手に伝わる文章を身に着ける必要があるでしょう。

過去問などで論文式試験での解答例を反復学習し、論文答案の形を頭にインプットできれば、解答の書き方は理解できます。

受験者数が減少している

3つ目の理由として、「受験者数が減少している」ことです。

過去11年の司法試験受験者数を表にまとめました。

| 年度 | 受験者数 |

| 平成27年 | 9,072人 |

| 平成28年 | 7,730人 |

| 平成29年 | 6,716人 |

| 平成30年 | 5.811人 |

| 令和元年 | 4,930人 |

| 令和2年 | 4,266人 |

| 令和3年 | 3,754人 |

| 令和4年 | 3,367人 |

| 令和5年 | 3,928人 |

| 令和6年 | 3,779人 |

| 令和7年 | 3,837人 |

(参考:法務者HP)

平成26年から司法試験の受験者数は少なくなり始め、令和7年には3,837人と一番受験者数の多かった平成27年と比べ、5,000人近くも減少しています。

受験者数が減少していったのは、法科大学院への入学生が減ったこともあるでしょう。

法科大学院のルートで司法試験を受験する場合、まず4年制大学を卒業し、法科大学院を履修者は2年間、未修者は3年間学ぶ必要があります。

履修者でも6年間の時間と費用が必要なことから、経済的負担が大きく法科大学院までの進学を選ばない人が多くなりました。

法科大学院入学者が減り、もう1つのルートの予備試験を受験する人が増えましたが、予備試験は難関な試験なために合格者がとても少なく、結果的に司法試験の受験者も減っているといえるでしょう。

司法試験と大学入試の難易度を比較

司法試験と大学入試の難易度はどれくらい違いがあるのか気になる方もいるのではないのでしょうか。

いくつかのサイトを調べた結果、司法試験の難易度を偏差値で表すと、75〜77あたりだということが分かりました。

大学入試と比べ、偏差値75~77だとどの大学のレベルなのかを表にしてみました。

| 順位 | 偏差値 | 大学名 | 学部名 |

| 1 | 77 | 京都大学 | 総合人間

経済/経済経営 |

| 2 | 76 | 京都大学 | 文/人文

教育/教育科 |

| 3 | 75 | 一橋大学 | 社会

経済 法/法律 |

| 4 | 74 | 大阪大学 | 経済/経済・経営 |

| 4 | 74 | 筑波大学 | 社会・国際/社会 |

| 5 | 73 | 大阪大学 | 文/人文

人間/人間科 外国語/外国語英語 法/国際公共政策 |

| 5 | 73 | 筑波大学 | 社会・国際/国際総合

人間/心理 |

(参考:東進ハイスクール)

司法試験で一般的に言われている偏差値75〜77ですと、京都大学と一橋大学と並ぶ偏差値ですね。

偏差値だけで見ると、愛知大学、一橋大学と同様ですが、司法試験は受験資格を得るのにも時間と費用がかかり、出題範囲も広いです。

大学受験も時間と費用のかかるものですが、司法試験は法科大学院でのルートで受験すれば2〜3年で受験資格は得られるものの、試験合格までには何年もかかる可能性もある試験ですので、やはり難易度は高いと分かりますね。

司法試験と東大の難易度を比較

大学との偏差値を比較しましたが、国内一の難関大学ともいわれている東大だと、難易度はそれくらいなのか表にまとめました。

| 東大の学部別偏差値 | |

| 偏差値 | 学部 |

| 77 | 理科三類 |

| 75 | 文科一類 |

| 74 | 文科二類 |

| 73 | 文科三類 |

| 72 | 理科一類 |

| 71 | 理科二類 |

(参考:ベネッセマナビジョン)

東大の偏差値と比較すると、東大の理科三類、文科一類が司法試験と同じような偏差値ということが分かりますね。

理科三類では、ほとんどの人が医学部に進学し、臨床研修医を経て医者を目指す方が多いです。

東大受験では医学部に進学するまでが難関で、大学に入学できれば医師国家試験の合格率は高いです。

偏差値75の文化一類は、主に法学部、文科二類は経済学部、文科三類は文学部や教育学部が多いですよ。

司法試験と他資格の難易度を比較

司法試験の他にも難易度の高い資格試験はありますが、比較すると司法試験の難易度はどれくらいなんだろうと気になる方もいるかもしれません。

司法試験の他に、難易度が高いといわれている5つの資格と比較した表を作りました。

| 資格 | 合格率 |

| 司法試験 | 30%前後 |

| 宅建 | 15〜17% |

| 行政書士 | 10%前後 |

| 土地家屋調査士 | 8〜10% |

| 社労士 | 6〜7% |

| 司法書士 | 4%前後 |

(参考:アガルート公式HP)

司法試験以外の資格と比較してみると、合格率は司法試験が30%と一番高く、司法書士が4%と一番低いですね。

司法試験は案外合格率高いのでは?と思いますが、司法試験では受験資格を得るまでに、法科大学院を修了するか予備試験を合格する必要があります。

4年制大学も含め最短でも6年通った法科大学院修了者の方と、合格率が非常に低い予備試験合格者の方でも合格率は30%ということです。

試験受験までの勉強時間や費用を考えると、合格率30%でも司法試験はとても難易度の高い試験であるといえるでしょう。

司法試験以外の資格の特徴もそれぞれご紹介していきますね。

宅建

まず「宅建」の資格試験について説明していきます。

| 試験日程 | 試験内容 | 勉強時間 | 合格率 |

| 例年10月の第三日曜日 | 権利関係、宅建業法、法令上の制限、税と価格に関すること

全50問4肢択一マークシート |

平均300~400時間 | 15~17% |

(参考:アガルート公式HP)

宅建士の試験は、土地や建物の取引での実務能力を求められる試験です。

宅建士試験は、権利関係、宅建業法、法令上の制限、税と価格に関することの4項目から出題されますよ。

資格サイトをいくつか調べた結果、合格基準点は明確に出ておらず、相対評価方式での合否判定になっていることが分かりました。

科目数、平均時間の少なさなどから見て、司法試験よりも宅建士試験のほうが挑戦しやすいといえるでしょう。

行政書士

「行政書士」についても表にまとめ、説明していきます。

| 試験日程 | 試験内容 | 勉強時間 | 合格率 |

| 例年11月の第二日曜日 | 法令等5科目、一般知識から1科目

マークシートと記述式全60問 |

平均600~1000時間 | 10%前後 |

(参考:アガルート公式HP)

行政書士の試験は法律系の資格で、合格すると独立や開業が可能になる資格試験です。

出題科目は6科目で、法令等5科目と一般知識(憲法、行政法、民法、商法、基礎法学、行政書士の業務に関する一般知識)から1科目選択できますよ。

行政書士の試験も、司法試験と同じように法律を扱う試験になるので、出題される6科目の中でも、行政に関する法律の束ともいわれている行政法や、市民生活における財産などを切る津する民法などは勉強が必須の科目になります。

土地家屋調査士

次に「土地家屋調査士」も表にまとめましたので、説明していきますね。

| 試験日程 | 試験内容 | 勉強時間 | 合格率 |

| 例年10月第3日曜日

午前の部9:30〜11:30 午後の部13:00〜15:30 |

午前の部

平面測量10問・作図1問 午後の部 不動産表記に関する事項

|

平均1000時間 | 8〜10% |

(参考:アガルート公式HP)

土地家屋調査士とは、主に不動産の表示に関する登記を唯一行える資格ですよ。

試験は毎年10月の第3日曜日に筆記試験が行われており、翌年の1月に口述試験が行われています。

午前の部と午後の部に分かれており、午前の部は測定士や一級建築士などの試験に合格している方は免除になり、午後の部の試験が難易度を上げている理由になります。

午後の部で出題される問題は、定規を使い正確な計算や作図が必要となり、複数の図面、三角関数や複素数の知識も必要になりますが、試験時間も2時間30分と短いために、解答配分も難しいでしょう。

土地家屋調査士の試験も、司法試験と同様に民法の勉強は必須になることは似ていますが、図面を書く勉強や試験時間の短さから、土地家屋調査士の試験も難易度は高いといえるでしょう。

社労士

「社労士」についても表を参考に説明していきますね。

| 試験日程 | 試験内容 | 勉強時間 | 合格率 |

| 毎年8月の第4日曜日 | 労働法関係

社会保障関係 選択式、択一式 |

平均500〜1000時間 | 6〜7% |

(参考:アガルート公式HP)

社労士は労働、社会保険に関する諸問題や、年金など企業の支援を行うことができる資格です。

試験では、労働法関係(労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、労務管理その他労働に関する一般常識)と社会保障関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、社会保険に関する一般常識)から出題されます。

司法試験と比べ、出題内容は異なりますが、合格率は6〜7%と低くなっていますね。

出題内容は司法試験より狭く感じますが、社労士では狭い範囲の中から深く掘り下げた問題が出題されるため、暗記しながらも問題の意味を深く考えていく勉強が必要です。

そして社労士試験では「選択式、択一式という出題形式」「選択式の全科目」「択一式の全科目」にそれぞれ合格基準があり、すべての基準をクリアしなければ合格できないということも、合格率が低く難易度の高い試験になる理由といえるでしょう。

司法書士

最後に「司法書士」について表をもとに説明していきますね。

| 試験日程 | 試験内容 | 勉強時間 | 合格率 |

| 例年7月の第一または第二日曜日

10月に口述試験 |

午前の部

憲法、民法、商法の中から35問 午後の部 不動産登記法、民事訴訟法から35問 不動産登記法書式、商業登記法書式から記述1問 |

平均3000時間 | 4% |

(参考:アガルート公式HP)

司法書士とは、専門的な法律の知識をもとに企業や不動産の登記を行ったり、法律に関する幅広い業務を行う資格です。

試験は毎年7月の第1または第2日曜日、10月に口述試験が実地されています。

司法試験と同じく、出題問題の内容や勉強時間など似ている点もあり、合格率でみると司法試験は30%前後ですが、司法書士は4%と低くなっていますね。

合格率の低さから、司法試験より司法書士のほうが難易度は高いのでは?と思われがちですが、司法書士では受験資格がないため誰でも受験することができます。

しかし、司法試験では法科大学院を修了することと予備試験を合格しなければ、司法試験を受験することができません。

司法試験を受験するまでの道のり、受験資格を得た人たちでの合格率も含めて考えると、司法試験は一番難易度の高い試験だということが分かりますね。

司法試験に合格するための勉強時間

他資格と比べても難易度の高い司法試験ですが、実際に勉強時間はどれくらい必要になるのか、気になりますよね。

司法試験に合格するためには、どれくらいの勉強時間が必要なのかいくつかのサイトで調べ独自集計し、表にまとめました。

| 会社名 | 平均勉強時間 |

| アガルート | 3000〜8000時間 |

| 資格スクエア | 9000時間 |

| スタディング | 3000〜10000時間 |

(予備試験講座公式HPより、当サイトにて独自集計)

調べた結果、司法試験に必要な一般的な勉強時間の平均は、3,000~10,000時間ということが分かりました。

3,000時間は、1日8時間、週56時間の勉強時間を1年間休むことなく続けてやっと到達する時間です。

10,000時間の勉強時間となると、最短でも4年以上はかかるといえるでしょう。

膨大な勉強時間が合格に結び付くとは言い切れませんが、司法試験の勉強は年単位で必要になる難易度の高い試験ということが分かりますね。

難しいのは受験資格を得るための「予備試験」

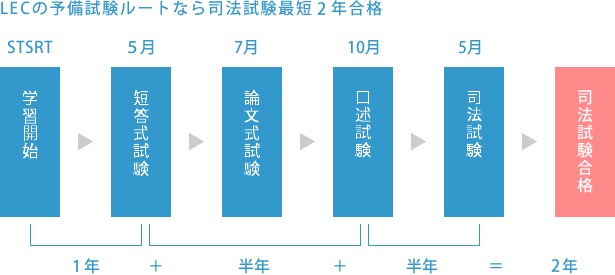

(引用元:LEC東京リーガルマインド公式HP)

司法試験では、受験資格を得るために法科大学院修了者、または予備試験を合格すること、2つのルートで試験を受けることができます。

予備試験は年齢、性別問わず誰でも受験することができるのですが、非常に難易度が高く、合格率も4%と低い試験になっています。

予備試験では毎年5月、7月、10月に実地される3つの試験(短答式試験、論文式試験、口述式試験)を順番に合格していかなければいけないということ、出題科目の広さなどが難易度が高い理由としてあげられるでしょう。

予備試験で実地される3つの試験について、それぞれ難易度も含めて説明していきますので、参考にしてみてくださいね。

司法試験の予備試験内容

司法試験の受験資格を得るために必要な予備試験。

難易度が高いといわれている予備試験内容について、試験ごとに分けて説明していきます。

一番始めに、5月に実地される「短答式試験」について説明していきますね。

短答式試験

短答式試験では、一般教養科目(人文科学、社会科学、自然科学、英語)に加えて7法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法)から出題されます。

マークシート方式での試験になっており、一般教養科目は60点満点、7法の科目は各30点であり、各科目の合計得点270満点中162点獲得することが合格基準点になっています。

科目数は多いですが、基礎問題をしっかりと勉強し、短答式試験で162点以上を獲得できると7月に行われる「論文式試験」を受験することができますよ。

論文式試験

短答式試験を合格すると、7月に論文式試験を受験することができます。

論文式試験では、短答式試験と同じく7法と法律実務基礎(民事事務、刑事事務、法曹倫理)、選択科目のうち1科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際公法、国際私法)の中から出題されます。

合格基準点は1科目50点、合計500点満点になっていますよ。

論文式試験は試験の名前の通り、科目ごとに1500字ほどの論文を書き、解答していく試験です。

問題の出題形式が司法試験と似ている点があるため、口述試験まで無事に合格すれば、司法試験での勉強に役立てることができますね。

口述試験

論文式試験を合格すると、いよいよ10月に実地される口述試験を受験することができますよ。

口述試験は、面接官との面接試験で法的推論力、弁論能力を試される試験。

科目内容は、法律実務基礎科目の民事科目と刑事科目になっており、民事科目では事例を分析し、どの法律構成で問題解決に導くかを問われます。

刑事科目では、事件を分析し、法律を利用して刑罰や求刑、判決についてどう導くかを問われます。

試験時間の決まりはないですが、平均10〜15分程度と予定されており、合格基準点は60点になっていますよ。

司法試験予備試験の合格率推移

3つの試験を順番に合格していかなければならない予備試験ですが、合格率は毎年どれくらいなのでしょうか。

そこで、過去11年の予備試験合格率の情報を表にまとめました。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 平成26年 | 10,347人 | 356人 | 3.4% |

| 平成27年 | 10,334人 | 394人 | 3.8% |

| 平成28年 | 10,442人 | 405人 | 3.9% |

| 平成29年 | 10,743人 | 444人 | 4.1% |

| 平成30年 | 11,136人 | 433人 | 3.9% |

| 令和元年 | 11,780人 | 476人 | 4.0% |

| 令和2年 | 10,608人 | 442人 | 4.2% |

| 令和3年 | 11,171人 | 467人 | 4.0% |

| 令和4年 | 13,004人 | 472人 | 3.6% |

| 令和5年 | 13,372人 | 479人 | 3.6% |

| 令和6年 | 12,569人 | 449人 | 3.57% |

(参考:アガルート公式HP)

過去10年間の予備試験合格者の情報を見ると、どの年度も合格率は3.5%〜4.2%と非常に低いことが分かりますね。

受験者数は平成26年の10,347人から、令和6年では12,569人と2,000人近くも受験者が増えたにも関わらず、合格率にさほど変動がないということは、それほど予備試験の難易度が高いということです。

合格率は低いですが、受験者数が増えていっているのは、予備試験は年齢や性別の制限がないため社会人や学生、主婦の方誰でも受験することができます。

法科大学院に比べ、費用も時間もかからないため仕事をしながら学習する方や、法科大学院に進学せず予備試験を挑戦する学生が増えていったといえるでしょう。

【大学別】司法試験予備試験合格率

予備試験を受験した大学生の合格率を、大学別にまとめました。(2024年度試験)

| 大学名 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

| 東京大学 | 11.81% | 821人 | 97人 |

| 慶応義塾大学 | 7.70% | 857人 | 66人 |

| 早稲田大学 | 6.40% | 844人 | 54人 |

| 京都大学 | 8.93% | 336人 | 30人 |

| 中央大学 | 2.78% | 934人 | 26人 |

| 一橋大学 | 10.00% | 200人 | 20人 |

(参考:法務省HP)

表を見ていくと、予備試験の合格率は4%前後にも関わらず、東京大学は合格率11.81%と一番高い合格率を出していますね。

慶応義塾大学や早稲田大学も7.70%、6.40%と予備試験の平均合格率より上回っています。

東京大学や慶応義塾大学、早稲田大学などの有名大学では、予備試験受験者の数も他の大学と比べ多いことから、予備試験に関する対策に強いです。

予備試験受験者が多いということは、大学側も予備試験の情報を取り入れ、実際に予備試験合格者から問題添削を行ってもらえたり、出題傾向の情報も教えてもらいやすい環境といえるでしょう。

また、高い合格率を出している大学はどこも難関校で、大学受験の時の勉強ノウハウを身に着けているため、試験対策にも強いのではないでしょうか。

司法試験の合格率に関するよくある質問

司法試験の合格率やアメリカの司法試験についてなど、よくある質問をまとめました。

質問ごとに説明していきますので、参考にしてみてくださいね。

| 司法試験の合格率に関するよくある質問 |

|

18歳で合格した司法試験最年少高校生が知りたい

司法試験は、年齢制限は特に決まっていませんが、受験するためには法科大学院を修了するか、予備試験を合格しなければいけません。

したがって司法試験を受験する平均年齢は、法科大学院卒業生の26~29歳が多くいますが、読売新聞オンラインや塾の公式HPをいくつか調べた結果、大槻凛さんという方が18歳で司法試験を最年少合格していたことが分かりました。

大槻凛さんは、高校3年生の時に予備試験を突破し、その翌年の司法試験で合格を果たしたのです。

司法試験の勉強は高校2年生頃から本格的に開始し、学校のある平日は学校の勉強、休日に司法試験の勉強時間を多く確保していたようです。

勉強範囲も広く、難易度も高い予備試験と司法試験の勉強を、学業と両立することは、並大抵の努力ではできないでしょう。

(参考:読売新聞オンラインHP)

司法試験合格者数を減らす動きがあるって本当?

総理官邸公式HPで調べた結果、司法試験の合格者数を減らす動きがあるということが分かりましたよ。

平成19年から平成25年までの7年間は、政府が定めた「司法制度改革推進計画」によって、司法試験合格者数は3,000人台程度にすると決まっていました。

以降、司法試験合格者数は2,000人台が続きましたが、合格者が増える一方で、弁護士の質の低下、仕事が取れず生活が苦しくなる弁護士が増加していたのです。

そして日本弁護士連合会が法曹の人口抑制を要望したことにより、平成27年に「法曹養成制度改革推進会議」で、法曹の人口は1,500人程度に抑えると決定しました。

(参考:総理官邸公式HP)

司法試験の受験者数が減少しているって本当?

法務省公式HPから受験者数を調べたところ、平成26年頃から受験者数が減少していることが分かりました。

平成24年では、一番多く11,265人の受験者がいましたが、平成26年から減少していき令和3年には3,754人にまで受験者数が減少していました。

減少していった理由としては、司法試験を受験するために法科大学院の卒業が必須になりますが、法科大学院に入学せず、予備試験でのルートで司法試験を受験する人が増えていったと考えられるでしょう。

法科大学院では、まず4年制大学を卒業してからの入学になるため、学費はもちろん受験資格を得るまでの時間もかかりますね。

一方予備試験では、通信講座などを利用する場合学費はかかりますが、自分のペースで学習を進められるため、法科大学院ルートより最短で司法試験に挑むことができます。

(参考:法務省公式HP)

司法試験に強い大学が知りたい

大学の司法試験合格率は、年度によって変わっていくので一概には言えませんが、いくつかの資格サイトを調べたところ、有名校の司法試験合格率は高いことが分かりました。

東大や慶応義塾大学などの有名校では、予備試験受験者数が多いことから、大学側も予備試験、司法試験の情報を入りやすくしています。

予備試験や予備校に関するイベントを大学で開催していたり、実際に予備試験、司法試験に合格した先輩方から添削や情報を聞くこともできるでしょう。

受験者数が多いということは、一緒に挑戦する仲間も多いということになります。

同じ勉強を頑張っている人たちが近くにいることで、自分自身のモチベーションも高まり、よりはかどることができますね。

アメリカは弁護士が多すぎるって本当?

日本と諸外国の弁護士の数を比較した表です。

| 国名 | 弁護士の数 |

| 日本 | 41,118 |

| アメリカ | 1,267,732 |

| ドイツ | 166,370 |

| イギリス | 153,906 |

| フランス | 67,081 |

(参考:アガルートキャリア公式HP)

上記の表を見ると、日本の弁護士の数に比べて、アメリカの弁護士の数は各段に多いことが分かりますね。

アメリカでは、弁護士は国ではなく州ごとに配属されており、法律も州ごとに違います。

人口が多いため訴訟の数も多く、法律が州ごとに違うとなれば弁護士の数も多く必要になることから、アメリカは弁護士の数は多いといえるでしょう。

ニューヨーク州司法試験の合格率は?

ニューヨーク州の司法試験合格率を調べたところ、2020年(令和2年)7月の合格率は85%、2021年(令和3年)2月の合格率は15.8%、7月の合格率は78%ということが分かりました。

7月の合格率は高く、2月の合格率が低くなるのは、アメリカでは春にロースクール卒業となるため卒業した方たちがその年の司法試験を受け、無事に合格しているようです。

2月の司法試験では、7月に司法試験を受け、合格できなかった方たちが働きながら再度司法試験に挑戦することが多くみられています。

日本人がアメリカの弁護士資格を取得する方法は?

日本人がアメリカで弁護士資格を取得するために、それぞれの州で実地される司法試験に合格しなければいけません。

アメリカでは州ごとの弁護士資格になるため、まず州で認可されているロースクールで一般的なコース「J.D」を3年学ぶことから始めます。

なお、日本で法律について学んでいた方は、「L.L.M」というコースで1年間学ぶことも可能です。

ロースクールを修了し、法務博士または法学修士の資格を獲得すれば、州で実地されている司法試験を受けることができ、合格すれば弁護士資格の取得ができますよ。

アメリカの司法試験合格率が知りたい

アメリカでは司法試験は2月と7月の年2回実地されており、州ごとに合格率も違います。

いくつかのキャリアサイトで調べた結果、ニューヨーク州の場合2023年(令和5年)7月は合格率66%、2023年(令和5年)2月は合格率40%ということが分かりました。

カルフォルニア州では、2023年(令和5年)2月の合格率は32.5%でした。

7月の合格率が2月の合格率よりも高いのは、アメリカでは春にロースクール卒業の為、その後司法試験を受験する人数が多いようです。

日本とアメリカそれぞれの司法試験の難易度が知りたい

いくつかのキャリアサイトを基に、日本とアメリカの司法試験の違いを独自に表にまとめました。

| 日本 | アメリカ | |

| 実地回数 | 毎年5月に4日間に渡って実地 | 毎年2月、7月に2日間に渡って実地 |

| 科目 | ・論文式試験 ・短答式試験 |

・Eassy(論文式試験) ・MBE(択一式) ・MPRE(法曹倫理、職業上の行動範囲の試験) |

| 合格率 | 45%前後 | 80%前後(ニューヨーク州) |

(参考:アガルートキャリア公式HP)

日本とアメリカでは、司法試験の実地日程に違いがありますね。

また日本では、法科大学院を卒業するか予備試験の合格をして受験資格を得られますが、アメリカも同様にロースクールに3年通えば、受験資格を得ることができます。

論文式試験は日本もアメリカでも実地されているので、学んだ知識を判例の問題にどのように法律を使用し回答できるのかは国を問わず求められているんですね。

アメリカの合格率は、ロースクールを卒業した方たちの試験結果ともいえるので、比較的高い合格率といえます。

日本では難易度の高い予備試験があるため、予備試験を踏まえて考えると難易度は日本のほうが高いでしょう。

司法試験の現役合格率が知りたい

令和4年の司法試験合格率は、45.5%でした。

45.5%の合格率は、法科大学院修了者と予備試験合格者を合わせた全体の合格率になっていますので、それぞれ分けて合格率を説明しますね。

まず、法科大学院修了者の合格率は、京都大学法科大学院で68.0%、東京大学法科大学院60.9%、一橋大法科大学院60.0%、慶応義塾大法科大学院は57.5%でした。

次に予備試験合格者の司法試験合格率は97.5%でした。

予備試験の合格率は4%前後と、とても低く難易度の高い試験ですが、試験内容が司法試験と似ている点が多く、予備試験を合格すれば司法試験にも十分生かせる部分もあるといえるでしょう。

令和3年の司法試験は簡単だったの?

令和3年の司法試験は合格率は45.5%と高いですが、簡単だったわけではありません。

司法試験合格者数を1,500人台に抑える「司法制度改革推進計画」によって、令和3年の合格者は1,421人でした。

しかし受験者数は3,424人と少ないため、合格率が上がったといえるでしょう。

年々受験者数が減少していますが、合格者数は1,500人台を目安としているために合格率は上がりましたが、試験内容が簡単だったわけではないので、変わらず難易度の高い司法試験ということを忘れず勉強しましょう。

2025年度司法試験の受験者数は?

2025年度(令和7年)の司法試験受験者数は、3,837人でした。

受験者数は年々減少傾向にあり、法科大学院への入学者も少なくなりました。

政府や大学院は入学者の増加を図るため、法学部を設置する大学と連携して「法曹コース」を設置しました。

法曹コースでは、通常4年制大学と法科大学院で6〜7年必要となる期間を、大学を早期卒業(最短3年)できるようにし、大学院は2年の期間にできますよ。

最大2年間の短縮ができるため、今後受験者数がどう変化していくのか注目ですね。

旧司法試験の一次試験・二次試験の合格率は?

現在の司法試験に変更されるまでの、旧司法試験の合格率についても表を使い、説明していきますね。

| 年度 | 受験者層 | 合格率 |

| 平成15年 | 45,367人 | 2.58% |

| 平成16年 | 43,367人 | 3.42% |

| 平成17年 | 39,428人 | 3.71% |

| 平成18年 | 30,248人 | 1.81% |

| 平成19年 | 23,306人 | 1.61% |

(参考:法務省HP)

旧司法試験では、第一次試験と第二次試験があり、第二次試験を受けるためには第一次試験を合格した者でしか受けられないようになっていたんですよ。

第二次試験でも、現在の予備試験同様、短答式試験、論文式試験、口述式試験を順番に合格しなければならない難易度の高い試験でした。

表の合格率はすべての試験を突破した方の最終合格率になります。

平成15年~平成19年の5年間の合格率は、3%前後ととても低いことが分かりますね。

平成19年では、受験者数が23,306人に対して合格率はわずか1.61%と、23,306人中144人しか合格していないということになります。

第一次試験や、第二次試験の中で短答式試験と論文式試験を合格していった方でもこの合格率の低さは、旧司法試験の難易度の高さが分かりますね。

司法試験の合格率:まとめ

司法試験の合格率は年々上がっていますが、その背景には受験者数に合わせて合格者数を1,500人を目安に抑えている動きがあるため、司法試験自体が簡単になったわけではないということに注意して勉強を進めていくことが大切です。

勉強時間の平均は大体3,000〜10,000時間と言われていますが、人によって変わっていきますし、勉強時間を多く確保すれば必ず合格に繋がるということではないので、あくまで平均時間として頭に置き、自分の体調を崩さないように勉強配分を作っていってくださいね。

司法試験の勉強で、不安な箇所がある方は通信講座や予備講座もあるので、並行しての学習も視野に入れるとよいでしょう。