色彩検定は色に関する資格の一つで、取得することで、色彩知識の修得度をアピールできます。

よく、カラーコーディネーター検定などと比較される色彩検定ですが、難易度について知りたくありませんか?

また、どのくらいの勉強時間が必要で、どのように勉強したら良いのかなども気になりますよね。

今回の記事では、難易度をはじめ、独学で取得可能なのか、勉強時間はどのくらい必要なのか、などについて紹介します。

色彩検定の受験を検討している、色に関する資格について知りたい、という方はぜひご覧ください。

色彩検定の対策は通信講座での学習もおすすめです。

色彩検定 通信講座の詳細は以下の記事をご覧ください。

色彩検定の難易度|国家資格ではない?

(引用元:色彩検定協会公式HP)

色彩検定は、カラーコーディネーター検定や色彩士検定と並ぶ、色に関する知識や技術を問う検定で、実は国家資格ではなく、公的資格に分類される資格です。

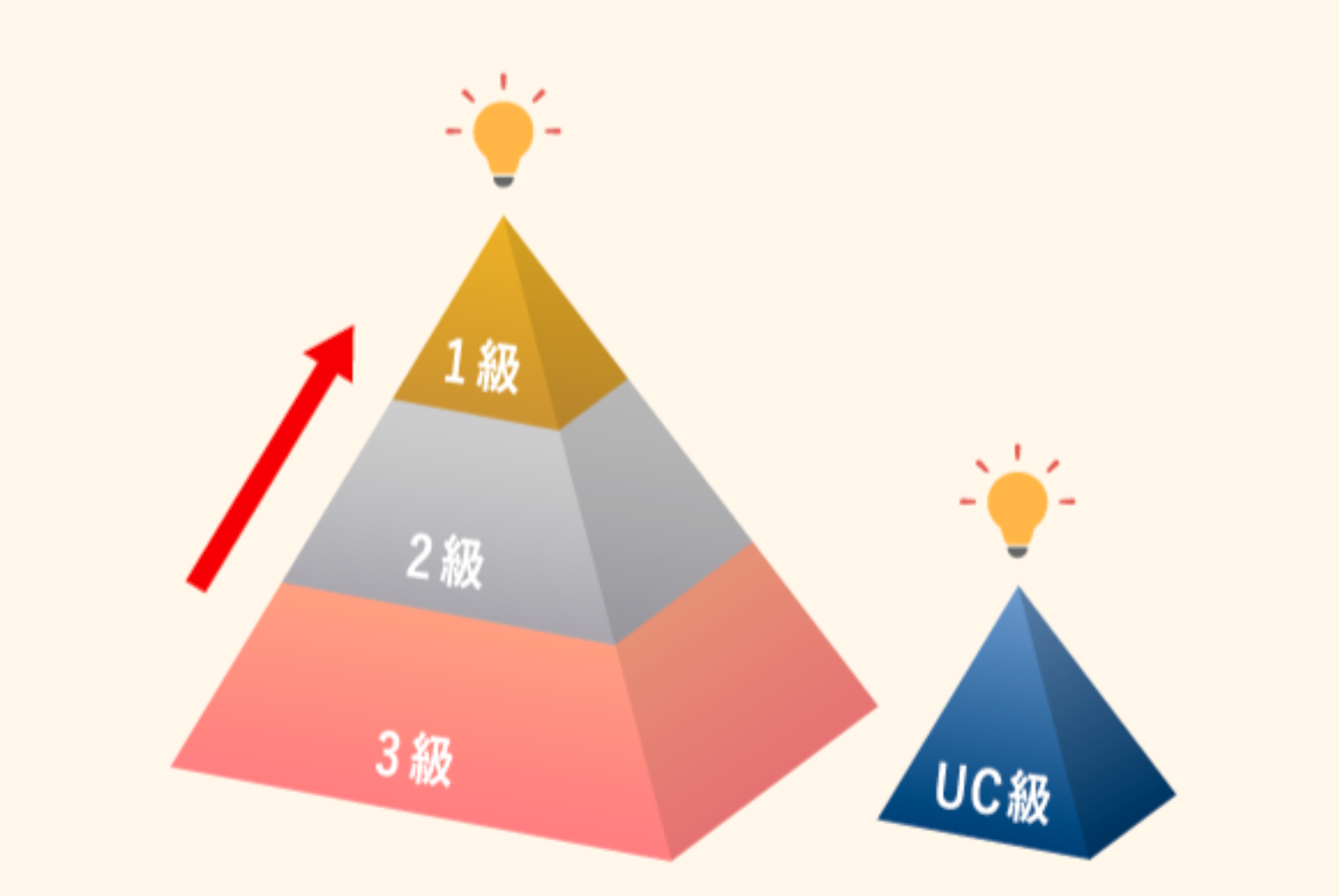

難易度は1・2・3・UC級という4つの段階に区分されており、UC級は1〜3級とは異なり、独立した知識が問われる試験となっています。

それでは、色彩検定の難易度・概要について詳しくみていきましょう。

色彩検定の難易度は4段階

色彩検定の難易度は、1・2・3・UC級の4段階に分けられています。

| 難易度 | 各難易度ごとのテーマ |

| 1級 | 色彩のスペシャリストへ 〜色彩を提案する力を身につける〜 |

| 2級 | 色を仕事に活かす 〜仕事に応用できる各種技法まで学ぶ〜 |

| 3級 | 色の世界への入り口 〜色彩の理論や法則を基礎から学ぶ〜 |

| UC級 | 色覚の多様性に関する知識を深める、 UC(色のユニバーサルデザイン)級が新設。 |

(引用元:色彩検定協会公式HP)

難易度は、級が下がるごとに易しくなっていき、1級が最も取得難易度が高いです。

3級では色に関して土台となる基礎知識が問われ、2級では3級からステップアップして実務に活かせる内容が問われます。

そして1級では、より実践的な色に関する知識が問われ、合格できれば色のスペシャリストとして、仕事の幅も広がることでしょう。

また、1〜3級は難易度に上下関係のある資格ですが、UC級は独立した資格となっており、1〜3級とは別の知識が問われます。

そのためUC級に合格するためには、1〜3級についての勉強とは別の勉強をする必要があります。

詳しくは後述しますが、どの段階でもしっかりと勉強と対策を行うことで、独学でも取得可能な資格といえるでしょう。

そもそも色彩検定とは【公的資格】

色彩検定は、色彩に関する知識・技術が問われる試験を行う、「公的資格」です。

公的資格とは、文部科学省・経済産業省などの省庁や大臣などが認定している資格で、試験の実施期間は民間団体や公益法人などになります。一般的に知名度が高い資格が多いのも特徴です。国家資格に準ずる信用度があるためにキャリアアップ・就職・転職の武器になります。

(引用元:フォーサイト・おすすめ資格情報)

ちなみに、皆さんの身近な公的資格としては英検・簿記などがあります。

色彩検定は、文部科学省後援の元、公益社団法人である色彩検定協会によって運営されており、1990年から合計で150万人以上の方が受験している資格です。

色の検定としては、カラーコーディネーターなどと並び有名で、色に関して基礎から学びたいという方から、スキルアップを目指したいという方まで、幅広い層におすすめの資格となっています。

色彩検定1級の概要|独学でも合格できる?

続いて、それぞれの級に関して詳しく紹介していきます。

まずは、色彩検定の中で最も取得難易度の高い1級から見ていきましょう。

色彩実務担当者として色彩設計に携わることができるレベルの内容を学習します。自ら課題を解決・アドバイスできるレベルです。

(引用元:色彩検定協会公式HP)

1級は最も難易度が高く、勉強時間も2〜3ヶ月は必要となりますが、しっかりと計画を立てて学習することで、独学でも取得が可能な資格です。

内容としては、色のスペシャリストとして、実務を行うだけではなく、色に関して提案ができる能力を身につけるため、より実践的な知識・技術が問われます。(項目は下記の表に記載)

取得できれば、自身のスキルアップはもちろんのこと、仕事の幅を広げられる資格でしょう。

| 色彩と文化 |

|

色彩とビジネス |

|

|---|---|---|---|

| 色彩調和論 |

|

ファッション |

|

| 光と色 |

|

景観色彩 |

|

| 色の表示 |

|

色彩心理 |

|

| 測色 |

|

||

(引用元:色彩検定協会公式HP)

2級の内容に比べ、文化・ビジネスなどの項目が追加されており、色の歴史を学び理解を深めることに加え、より実務的な知識が求められる試験だといえるでしょう。

それでは、難易度や勉強時間・メリット・ポイントなどについて詳しくみていきましょう。

色彩検定1級の難易度・合格率・合格点

まずは、色彩検定1級の難易度を2024年度合格率・合格点から見ていきましょう。

| 志願者数 | 2,456人 |

| 合格率 | 41.8% |

| 合格点 | 満点の70%前後 |

(引用元:色彩検定協会公式HP)

色彩検定の中でも最も難しいとされている資格ということもあり、合格率は約50%ほどになっています。

合格点は、毎年満点の70%前後を推移していますが、その年度の問題により多少の変動があるようです。

色彩検定の1級では、色彩のスペシャリストとして、課題解決はもちろんのこと、色に関するアドバイスできる能力が求められ、「色彩と文化」に関する知識など、2級までの内容からさらにステップアップした内容で構成されています。

1級に挑戦する人は、2・3級に比べてかなり少なく、志願者数だけを見ても難しい試験であること、その中でも約半数しか合格できないことから、しっかりと準備して臨まなければいけない試験だといえるでしょう。

色彩検定1級の勉強時間・勉強方法

色彩検定1級の合格には、合計で150時間以上の勉強時間が必要と言われています。

色彩検定1級に合格するためには、1次試験100時間、2次試験50時間を目安に勉強するとよいでしょう。

(引用元:資格のキャリカレHP)

1日3時間ほどの勉強時間が取れたとしても、2ヶ月以上の時間が必要となるでしょう。

また、150時間という時間は2級までの知識が備わっていることが前提となりますので、注意しましょう。

勉強方法は、通信講座や市販のテキストを利用する形など様々ありますが、公式テキストでの学習は必須です。

試験は、公式のテキストに沿った内容となっているため、公式テキストを主体として、補足的に他の手段を活用しながら勉強しましょう。

色彩検定1級の取得メリット・将来性

資格を取得する目的ともいえる部分ですが、1級を取得することによって、色に関する知識を公式に認定してもらうことが可能です。

日常生活の中でも、色を活用した取り組みはさまざまあり、ファッション業界をはじめとして、インテリア・建設業界など、いろいろな場面で実力をアピールできる点がメリットです。

前述のように、色彩検定は国家資格ではないため、取得した資格をもとに独占的な業務ができるというわけではありませんが、就職転職の場面で有利に働く資格でしょう。

1級の合格には実技試験も必要となるため、独立を考えている方にとっても取得メリットがある資格です。

【独学でも可能】色彩検定1級・合格のポイント

色彩検定1級は、独学でも合格できる資格です。

筆記・実技の2段階の試験があるため、2級・3級・UC級よりも独学でのハードルは高いですが、しっかりと時間を取り、計画的に勉強することで独学での合格も可能でしょう。

特に2次の実技試験は、筆記試験とは対策が異なりますので、自分で調べて、計画し、実行する力が、2級まで以上に求められます。

また、独学の場合にはモチベーションのコントロールも重要なポイントとなりますので、勉強方法の選択肢をさまざま持っておくといいでしょう。

例えば、アプリでの勉強・通信講座の利用など。

中でも通信講座のキャリカレでは、不合格だった場合には受講料金が全額返金され、合格すると人気講座が1講座無料になるなど、手厚いサポートがついているので、おすすめです。

色彩検定2級の概要|いきなり2級でも大丈夫?

続いて、2級について見ていきましょう。

色彩検定は、受験する際に飛び級することも可能ですので、いきなり2級の受験を検討している方もいらっしゃると思います。

しかし、いきなり2級を受験することはあまりおすすめできません。

実務に応用できるレベルの色彩調和について学びたい方におすすめです。3級で学習する配色やイメージについてさらにレベルアップ。

(引用元:色彩検定協会公式HP)

なぜなら、公式サイトにもあるように、2級は3級を基礎としてさらにレベルアップした知識が問われるためです。

難易度は1級からみると易しいですが、色の基礎知識に加え、実務的な内容が問われますので、しっかりと勉強時間を確保して準備をしなければ合格は厳しいでしょう。(項目は表に記載)

| 色のユニバーサルデザイン |

|

ビジュアル |

|

|---|---|---|---|

| 光と色 |

|

ファッション |

|

| 色の表示 |

|

インテリア |

|

| 色彩心理 |

|

景観色彩 |

|

| 色彩調和 |

|

慣用色名 |

|

| 配色イメージ |

|

||

(引用元:色彩検定協会公式HP)

3級の内容に加えて、ビジュアル・インテリア・景観色彩などの分野が追加されており、色を実務的に活かしていく知識が求められる試験となっています。

それでは、2級の難易度や勉強時間・飛び級での受験はなぜおすすめできないのかについて詳しく見ていきましょう。

色彩検定2級の難易度・合格率・合格点

色彩検定の2級は、「色を仕事に活かす」をテーマに、実務に応用できる技法についての知識が求められ、UC級・3級の内容をベースとして、実務に関する知識が試験問題として出題されます。

それでは色彩検定2級の難易度を2024年度合格率・合格点から見ていきましょう。

| 志願者数 | 15,308人 |

| 合格率 | 69.1% |

| 合格点 | 満点の70%前後 |

(引用元:色彩検定協会公式HP)

志願者数は3級よりも少なく、2級を受ける人はより実務的な能力を学びたい人達であることが見受けられます。

合格率は3級よりも高く約70%となっており、約7割の問題に正答できれば、試験に合格することが可能です。

合格率のみを見ると簡単な試験のように思えるかもしれませんが、志願者数が3級に比べ減っている点を考えると、決して簡単な試験ではないでしょう。

色彩検定2級の勉強時間・勉強方法

色彩検定2級の合格には、合計で2ヶ月以上の勉強時間が必要と言われています。

3級の基礎知識が身についていれば、2級合格に必要な勉強時間は2か月程度

(引用元:資格のキャリカレHP)

こちらも1級と同じく3級までの知識があることを前提とした勉強時間となっておりますので、注意しましょう。

自身の状況にもより勉強方法はさまざま選択できますが、公式テキストでの学習は必須です。

本業の傍ら合格を目指す方は、通信講座などをうまく活用するといいでしょう。

通信講座のキャリカレでは、最短で1ヶ月〜から合格を目指すことが可能で、もし仮に不合格だった場合には受講料金が全額返金されるなど、安心して勉強を進められるためおすすめです。

色彩検定2級の取得メリット・将来性

色彩検定2級の取得メリットは、就職・転職に役立つ点でしょう。

3級が基礎を学習する試験であるのに対し、2級では実務に応用できる技法も学んでいくことになります。

そのため、ファッション・インテリア業界などで将来活躍したいという方にはおすすめの資格です。

|

色彩検定を活かせる資格 |

・ファッションコーディネーター

・メイクアップアーティスト ・インテリアデザイナー ・建築デザイナー など |

(引用元:色彩検定協会公式HP)

実力を公的な機関に認めてもらえるので、自分自身の自信にもつながっていくでしょう。

いきなり2級も可能だが、3級からの受験がおすすめ

結論から申し上げると、いきなり2級を受験することは可能ですがおすすめできません。

なぜなら2級は、色彩の基礎知識を求められる3級の内容をベースとして、応用する知識が求められる資格だからです。

2級用の資格対策をすれば、いきなり合格することも可能ではありますが、3級の内容は今後実務を行なっていく上でもとても大切な知識となります。

色彩検定の公式サイトでも、3級について以下のように説明しています。

色に初めて触れる方は、3級を学習するだけで色に対する考え方が大きく変わるはずです。〜中略

3級は2級や1級の基礎になりますので、まず3級から学習をスタートすることをおすすめします。

(引用元:色彩検定協会公式HP)

また、実際にいきなり2級から受験した方も、いきなり2級に挑戦することはおすすめしていませんでした。

難易度が高い2級から受験しても良いのでは?と考えますが、私はおすすめしません。

理由は3つ。

理由1: 負荷が高いので、試験に受かることが目的になりがち

理由2: 一生勉強しない範囲がでてくる。

理由3:1級の実技試験で苦労する

(引用元:おもちblog)

合格すること自体は可能なようですが、勉強しない範囲が出てくるなど、将来的に仕事をしていく上ではデメリットがたくさんあるようです。

しっかりと基礎知識を身につけたい方は3級からの受験がおすすめでしょう。

色彩検定3級の概要|勉強時間はどのくらい?

続いて、3級について見ていきましょう。

色に初めて触れる方は、3級を学習するだけで色に対する考え方が大きく変わるはずです。今まで色を扱ってきたけど、理論的・体系的に学び直したいという方にもおすすめです。

(引用元:色彩検定協会公式HP)

合格難易度としては、1・2級に比べると易しく、色に関連した仕事を考えている方の登竜門的な資格となっています。

しかし、全然勉強しなくても受かるわけではありませんし、将来的なことを考えると基礎知識はとても大切なものとなるでしょう。

3級は、色に関する基礎知識が身につく資格です。(項目は表に記載)

| 色のはたらき |

|

色彩調和 |

|

|---|---|---|---|

| 光と色 |

|

配色イメージ |

|

| 色の表示 |

|

ファッション |

|

| 色彩心理 |

|

慣用色名 |

|

| インテリア |

|

||

(引用元:色彩検定協会公式HP)

3級は、前述のように基礎知識が求められる試験内容となっており、具体的には、色のはたらき・心理効果・配色の基本などを学んでいくことになります。

しっかりと時間をとって準備をすることで、合格可能な試験ですので、難易度や勉強時間・将来性について、下記で詳しく見ていきましょう。

色彩検定3級の難易度・合格率・合格点

それでは色彩検定3級の難易度を2024年度合格率・合格点から見ていきましょう。

| 志願者数 | 27,192人 |

| 合格率 | 74.7% |

| 合格点 | 満点の70%前後 |

色彩検定3級は、「色の世界への入り口」をテーマに、色彩の基礎知識が求められる試験で、初学者におすすめの資格となっています。

色彩検定の中で、最も受験人数が多く、色に関する資格のファーストステップとして挑戦する方が多い資格です。

合格率は、2級よりも若干低くなっているものの、8割近い方が合格しているため、しっかりと計画して勉強することで合格が目指せる資格でしょう。

色彩検定3級の勉強時間・勉強方法

色彩検定3級の合格には、1ヶ月程度の勉強時間が必要と言われています。

3級は集中して取り組めば、1か月程度の勉強で合格レベルに達することができるでしょう。

(引用元:資格のキャリカレHP)

通信講座や市販のテキストもさまざまありますが、独学でも合格が目指せる資格で、公式テキストのみでも十分合格可能な資格です。

そのため、試験勉強は公式テキストを中心として、自身の状況に合わせ、市販のテキストや通信講座を利用しましょう。

通信講座のキャリカレは、Webからのお申し込みで10,000円割引、合格すると人気講座が1講座無料になるなど、嬉しい特典がたくさんついており、おすすめです。

色彩検定3級の取得メリット・将来性

色彩検定の取得メリットは、色に関する知識を公的機関に認めてもらえる点でしょう。

就職・転職の際にも有利な資格となりますが、1級・2級に比べるとそこまで強力な資格ではありません。

客観的な評価として、色についての知識を保有しているということを証明することが可能。

3級単体での将来性は大きく期待できませんが、将来的に色に関わって仕事をしたいという方が、ファーストステップとして受験している資格です。

色彩検定UC級の概要

続いて、UC級について見ていきましょう。

UC級は、高齢化社会が進む中で、2018年の冬に新設された試験です。

試験内容は、色覚の多様性をテーマとして、色のユニバーサルデザインや色の見え方などの知識が問われます。

2・3級と比べると受験人数は少なく、まだまだ新しい試験となっていますが、今後の社会において重要なテーマを扱っている試験です。

難易度としては、合格率が色彩検定の試験の中で一番高く易しい試験だといえますが、新しい試験のため勉強方法には注意が必要です。

それでは、UC級について難易度・勉強時間・メリットについて詳しく見ていきましょう。

【UC級とは?】難易度・合格率・合格点

UCとは「色覚の多様性に配慮した、誰もが見やすい色使い」です。

(引用元:色彩検定協会公式HP)

色の組み合わせが判別しづらい人は、日本人で300万人以上存在すると言われていることに加え、高齢化に伴い、色の判別が難しい人が日本にはどんどんと増えてきています。

こういった環境に配慮できる色使いができる人を増やして、住みやすい社会を目指していくためにUC級が新設されました。

UC級は1〜3級と試験内容が異なり独立した資格で、2024年度合格率などは下記の通りです。

| 志願者数 | 4,406人 |

| 合格率 | 78.7% |

| 合格点 | 満点の70%前後 |

まだまだ新しい試験のため、志願者数は少ないですが、合格率が78.7%と約8割の方が合格している資格です。

難易度としては、3級と同等、もしくは3級よりも少し易しく、7割の問題に問題に正答できれば合格できます。

色彩検定UC級の勉強時間・勉強方法

色彩検定のUC級は、初学者の方で3〜4週間程度の時間が必要と言われており、3級と同等か少し少ないくらいだと想定しておきましょう。

3週間~1か月程度みっちり勉強すれば、合格水準に達することができる人は少なくないでしょう。

(引用元:資格のキャリカレHP)

2018年から新設された資格のため、1〜3級に比べると市販のテキストや過去問集はまだまだ少ないのが現状です。

そのため、公式テキストでの学習を最も大切に行いましょう。

色彩検定UC級の取得メリット・将来性

UC級は、転職・就職の際に有効な資格ではありますが、そこまで強い資格ではありません。

例えば、既に色に関する仕事をしている方が、UCについて学ぶことで仕事の幅を広げたり、今までとは違うアイデアを提案できたりなど、補助的な知識として将来性を見込めるでしょう。

資格によって、直接的に選択肢が広がる可能性は低いですが、将来的に自身の幅を広げられるというメリットがある資格です。

【色彩検定】難易度ごとの違い

(引用元:色彩検定公式HP)

次に、色彩検定の難易度ごとの違いについて紹介します。

前提として、1〜3級の試験は上下関係があること、UC級は1〜3級とは独立した知識を求められる試験であることを理解しておきましょう。

それでは、1級・2級の違いから解説します。

【色彩検定】1級と2級の違い

| 難易度 | 対象レベル | 内容 |

| 1級 | プロフェッショナル向け | 色彩と文化、色彩調和論、測色、色彩とビジネス、ファッションビジネス、景観計画における色彩基準など。2級と3級の内容に加え、以上のような事柄を十分に理解し、技能を持っている。 |

| 2級 | 実務応用したい方向け | 色のUD、証明、表色系、色彩調和、配色イメージ、ビジュアル、ファッション、インテリア、景観色彩など。3級の内容に加え、以上のような基本的な事柄を理解し、技能を持っている。 |

(引用元:色彩検定協会公式HP)

1級と2級は公式サイトにて、上記のように説明されており、2級の上位の資格が1級です。

1級には2次試験として実務試験が用意されており、試験内容で2級と異なる点です。

合格率は、2級が約8割であるのに対し、1級は約5割と、客観的な数字から見る難易度としても、1級の方が難しい試験となっています。

どちらも、実務レベルでの知識が求められる試験のため、仕事を行なっていく上での将来性は高いです。

【色彩検定】2級と3級の違い

| 難易度 | 対象レベル | 内容 |

| 2級 | 実務応用したい方向け | 色のUD、証明、表色系、色彩調和、配色イメージ、ビジュアル、ファッション、インテリア、景観色彩など。3級の内容に加え、以上のような基本的な事柄を理解し、技能を持っている。 |

| 3級 | 初めて色を学ぶ方向け | 光と色、色の分類と三属性、色彩心理、色彩調和、配色イメージ、ファッション、インテリア、など。以上のような色彩に関する基礎的な事柄を理解している。 |

(引用元:色彩検定協会公式HP)

2級と3級は公式サイトにて上記のように説明されています。

難易度としては、合格率を見るとどちらも約8割と同等ですが、受験人数は2021年度を比較すると、10,000人以上の差があり、2級に挑戦する方が少ない試験です。

合格率のみを見ると同等の難易度の試験に見えますが、2級と3級では求められる知識の専門性が異なり、2級を受験する方は、色に関する知識を実務で活かそうという方が多いでしょう。

1級〜UC級まで独学で合格可能

ここまで、1級〜UC級まで個別の説明に加え、級ごとの説明をいたしましたが、どの難易度も独学で合格可能な試験となっています。

UC級は別として、1〜3級は級が上がるごとに、独学での合格難易度も上がっていき、1級は実務試験も加わるため、勉強時間をしっかりと確保することが大切です。

独学での合格も可能ですが、1990年から実施されている試験ということもあり、色々な企業が通信講座などを提供しています。

勉強のスタイルは人それぞれ異なるため、経済面含めて自身の状況を考え、通信講座を利用するか独学で勉強するかを選択すると良いでしょう。

通信講座のキャリカレでは、1年間の学習サポートに加え、何度でも無料で質問ができるサポートもついており、独学が難しいという方にはとてもおすすめです。

色彩検定を他の資格と比較!

続いて、色彩検定と他の資格の違いを見ていきましょう。

ここでは、カラーコーディネーター検定・色彩士検定を取り上げていきます。

カラーコーディネーター検定は、実践的な色彩の知識を学べる試験で、色彩検定よりも実務を重要視した内容となっている試験です。

また、色彩士検定は「色を扱う人」の能力を明らかにするための検定とされており、基礎を学んでいる方から、実務経験者まで幅広い層の方が受験しています。

理論問題だけではなく、実際に画材を使った試験など実技にも重きをおいている点が特徴です。

色彩検定とカラーコーディネーター検定の違い

| 資格 | 難易度 | 概要 |

| 色彩検定 | ・1級

・2級 ・3級 ・UC級 |

公的資格

難易度は易し目で、学生から社会人まで幅広い層が受験する資格 ファッション・インテリア業界など、幅広い職種で応用可能な資格 |

| カラーコーディネーター検定 |

・スタンダードクラス

・アドバンスクラス |

公的資格

知名度が高い試験で、転職・就職の際に有利に働く資格 カラーコーディネートの知識を活かし、デザインなど、専門的な仕事をする上で有効 |

色彩検定の難易度が4段階であるのに対し、カラーコーディネーター検定は2段階となっています。

どちらの試験も、色彩に関する全般的な知識が求められる内容ではありますが、カラーコーディネーター検定の方が、将来的に専門性の高い職種で利用されることが多いです。

また、どちらの試験も公的資格であるため、取得したとしても独占的な業務ができるようになるわけではありません。

試験の名前にもなっていますので通り、カラーコーディネーターになりたい方は、色彩検定ではなく、カラーコーディネーター検定を受験しましょう。

→カラーコーディネーター 通信講座の記事はこちら

色彩検定と色彩士検定の違い

| 資格 | 難易度 | 概要 |

| 色彩検定 | ・1級

・2級 ・3級 ・UC級 |

公的資格

難易度は易し目で、学生から社会人まで幅広い層が受験する資格 ファッション・インテリア業界など、幅広い職種で応用可能な資格 |

| 色彩士検定 | ・1級

・2級 ・3級 |

公的資格

筆記試験に加え、画材を使用した試験など実技試験が充実しており、難易度は高め フリーランスのアーティストやデザイナーが多く受験している資格 |

色彩検定の難易度が4段階であるのに対し、色彩士検定は3段階の難易度に分けられています。

色彩士検定は、色彩検定に比べると難易度が高く、合格率は3級が約80%、2級が50%、1級が10〜30%となっています。

試験内容は、筆記と実技で同程度のボリュームがあり、色彩検定に比べて、実践的な内容を多く含む試験です。

そのため、いきなり色彩士検定を受験するのではなく、色彩検定を持っており、ある程度の実務経験を経てから受験することが望ましいでしょう。

色彩検定の独学におすすめのアプリ・サイト・テキスト

色彩検定は、合格難易度もそこまで高くなく、しっかりと計画・勉強することで独学での取得も目指せる資格です。

歴史も長い試験のため、市販のテキストも多く、勉強をサポートするアプリ・サイトも存在しています。

しかし、アプリやサイト・テキストなどが多く存在しているがゆえに、どれを選べばいいか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カバーしている範囲やおすすめのポイントについて、アプリ・サイト・テキストそれぞれ2つずつ紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

色彩検定の勉強におすすめのアプリはある?

それでは、色彩検定の勉強におすすめのアプリから見ていきましょう。

アプリは、隙間時間や移動時間などにも勉強ができる点でとても優秀です。

また、反復学習にも最適で、単語カードを作る・持ち運ぶ手間を省くことが可能です。

それでは、2つのアプリをピックアップしましたので、1つずつ見ていきましょう。

オンスク 色彩検定試験対策アプリ

(引用元:Google Play公式)

1つ目は、月額定額でオンライン学習講座を提供しているオンスクからリリースされているアプリです。

色彩検定の問題をスマホで学習するためのアプリとして、3級版と2級版がリリースされています。

1問1答形式の問題演習をはじめ、講義ムービー・過去問も用意されているため、色彩検定に関する勉強を全てカバーすることが可能です。

色彩検定 色名対策

(引用元:Google Play公式)

2つ目は色名対策アプリです。

2級・3級の試験範囲の中でも、色名に特化したアプリで、反復学習を重ねることで効率的に勉強できるでしょう。

スマホで利用可能なため、隙間時間を利用した学習にとてもおすすめです。

色彩検定の勉強におすすめのサイト

続いて色彩検定の勉強におすすめのサイトについて見ていきましょう。

サイトでは、市販のテキストにはない、LINEでのサポートや質問の掲示板などを利用することが可能です。

独学においては、モチベーションの管理も大切な要素となってきますが、同じサイトを利用している仲間を見つけられるなど、サイトの利用は独学での学習にとても相性が良いです。

また、掲載している内容も実際の問題から傾向を掴んだ問題などもあり、クオリティが高く、知識をしっかりと身につけられるでしょう。

色彩101

(引用元:色彩101公式)

1つ目のサイトは色彩101です。

色彩検定に限らず、色彩に関するさまざまな情報を提供しているサイトで、カラーコーディネートやデジタルファッションについても学ぶことが可能です。

サイトの中で、色彩検定に関する問題集が公開されており、無料で利用することが可能。

問題は2級と3級向けが提供されており、学習方法についても学べたり、LINEで直接質問をすることもできたりと、独学で勉強を進める中でとてもおすすめのサイトです。

岡野の合格無料ゼミ

(引用元:岡野合格無料ゼミ公式)

2つ目のサイトは、岡野合格無料ゼミです。

こちらのサイトも色彩検定に限らず、全部で20種類の講座が提供されています。

無料で利用することが可能で、会員数は65万人越え(2020年10月時点)であることに加え、各種マスコミでも取り上げられている有名なサイトです。

過去問をはじめ、2級・3級に留まらず、1級の問題もカバーされています。

サイト内の質問機能などを利用することで、同じ勉強をしている仲間とコミュニケーションをとることが可能で、モチベーションの維持にもとても役立つでしょう。

色彩検定の独学におすすめのテキスト

最後に、独学におすすめのテキストについて紹介いたします。

テキストの良い点としては、カバーされている範囲が明確なため、特化した学習が可能な点。

また、テキストごとに特徴があり、初心者向けであったり、図や表などが多用されていたりと自分に合ったものを選択することで効率的に学習ができる点です。

今回は、特にレビュー数なども多かった2冊について紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

最短合格! 色彩検定2級・3級テキスト&問題集 第3版(ナツメ社)

(引用元:Amazon公式)

独学におすすめのテキスト1つ目は、ナツメ社が出している最短合格!色彩検定テキスト問題集です。

2025年4月21日発売ということもあり、最新の出題傾向を加味した問題集となっています。

問題だけでなく、解説がついている点、2級・3級それぞれの模擬試験問題が収録されている点などが特徴です。

必ず合格! 色彩検定3級 公式テキスト解説&問題集 2026年度版

(MdN Corporation)

(引用元:Amazon公式)

2つ目のおすすめテキストは、MdN Corporationが出している必ず合格!色彩検定テキスト問題集です。

3級に特化しているテキストで、初学者にとてもおすすめのテキストとなっています。

文字だけでなく、写真や図版などが多用されており、通常のテキストに比べてわかりやすくまとめられている点が特徴です。

オリジナルの模擬試験も収録されているため、試験前の最終確認も安心でしょう。

色彩検定はなぜ需要があるの?

ここまで、色彩検定について紹介してきましたが、色彩検定はなぜ需要があるのでしょうか。

色彩検定は、カラーコーディネーターや色彩士検定に比べ、色に関する知識を理論的に学べるという特徴があります。

1級までは実技試験などもないため、受験のハードルも比較的低めとなっていることや、色に関して初めて学ぶ際に、一番取り掛かりやすいというのも需要がある理由でしょう。

将来的に色に関する仕事に就きたいとなった際、実務経験無しでも合格可能性が高い色彩検定は、就職・転職でアピールするのに適している資格です。

実務経験ができる機会を得ることは簡単ではないため、将来的な就職のために、受験する方も多いでしょう。

つまり、色に関する知識を身につけたいという需要があることはもちろん、就職に活かしたいという、取得できる資格に対する需要が高いのです。

また、近年では多様性に対する価値観がどんどん浸透してきていて、色に関しても同様のことが言えます。

このような背景もあり、資格に対する需要はもちろんのこと、今後はUC級で勉強できる知識に関しての需要が高まっていく可能性があるでしょう。

まとめますと、色彩検定に対する需要は、就職・転職への有効性や社会的な背景から生まれており、資格を取得したいという需要だけでなく、知識を身につけたいという需要も存在しています。

そんな需要が高い色彩検定は、独学での合格も可能ですが、通信講座で合格を目指すこともおすすめです。

下記の記事にて、おすすめの通信講座を比較しておりますので、ぜひご覧ください。

色彩検定についてのよくある質問

| 色彩検定についてのよくある質問 |

| ・色彩検定は意味ない?活かせる仕事はある?

・試験概要について知りたい ・どのくらいの人が受験するの? ・カラーコーディネーター検定とは違うの? ・色彩士検定とは違うの? |

最後に色彩検定についてよくある質問についてまとめましたのでご覧ください。

色彩検定は意味ない?活かせる仕事はある?

1〜3級をはじめ新設されたUC級など、日常生活を送っていく中でも活かせる知識が身につけられるため、色彩検定の取得には意味があるといえるでしょう。

| 色彩検定を活かせるお仕事 | ・ファッションコーディネーター ・アパレル販売 ・ネイリスト ・メイクアップアーティスト ・美容師 ・インテリアデザイナー ・建築デザイナー ・プロダクトデザイナー など |

(引用元:色彩検定公式HP)

色彩検定のHPでは資格が活かせる仕事が紹介されており、上記はその一部です。

HPに載っているだけでも、ファッション・インテリア業界を中心に7ジャンル・21職種あり、色に関する多種多様な職種で活かすことが可能な資格です。

試験概要について知りたい

- 試験日程・会場

各級毎年、夏季と冬季に1回ずつ開催され、受検者の希望エリアに基づき公開会場で受検可能。 - 申し込み方法

WEB・郵送・書店で申込み可能。 - 受験資格

受験資格はなく、誰でも何級からでも受験可能。

試験会場は北海道から沖縄まで全国に設置されているため、お住まいの地域で受験が可能です。

費用は級ごとに異なりますので、下記をご覧ください。

| 難易度 | 費用 |

| 1級 | 15,000円※1次免除者も同じ |

| 2級 | 10,000円 |

| 3級 | 7,000円 |

| UC級 | 6,000円 |

(引用元:色彩検定協会公式HP)

費用は6,000円~15,000円と幅があります。

一点、1級は1次試験が免除されている方でも、一律で15,000円の費用がかかりますので注意しましょう。

どのくらいの人が受験するの?

色彩検定は人気の資格で10代・20代を中心として、さまざまな層の方が受験しています。

受験人数は、各級ごとに人数が異なるため、下記の表をご覧ください。

| 1級 | 2級 | 3級 | UC級 | 合計 |

| 2,456人 | 15,308人 | 27,192人 | 4,406人 | 49,362人 |

(引用元:色彩検定協会公式HP(2024年度))

3級の受験者が最も多く、1級の受験者が最も少ないです。

また、UC級は新設された試験ですので、2・3級に比べまだまだ受験者が少ない状況となっています。

カラーコーディネーター検定とは違うの?

色彩検定とカラーコーディネーター検定は異なる資格です。

色彩検定と異なる点としては、色彩検定が基礎的な内容から応用的な内容までを身につける試験であるのに対し、カラーコーディネーター検定は、実務に役立つ知識を身につけるための試験である点です。

そのため、カラーコーディネーター検定の方がより実践的な内容を多く含むため、専門性の高い職種への就職を希望している方には、カラーコーディネーター検定がおすすめでしょう。

色彩士検定とは違うの?

色彩検定と色彩士検定は異なる資格です。

色彩士検定は、色を扱う人の能力を測るための試験であり、色彩検定とは試験自体の目的がそもそも異なります。

また、色彩士検定は色彩検定とは異なり、理論問題と実技問題が同じ比重で用意されているため、技術も問われる試験となっています。

初学者向けではなく、クリエイティブな職種で実際に働いている方などが、ステップアップなどのために受験することが多い資格です。

まとめ:色彩検定独学でも合格可能な難易度

ここまで、色彩検定について難易度を中心に紹介してきました。

色彩検定は、4つの難易度が設けられており、1級の合格率は約50%ほどとなっています。

歴史も長く、勉強をサポートするサイトやアプリ、市販のテキストも豊富に出版されているため、独学でも十分合格可能な資格です。

しかし、それぞれの難易度において求められる知識レベル・内容が変化するため、その都度勉強が必要となります。

また、飛び級での受験は可能ですが、1〜3級は階層構造となっており、3級の知識が基礎としてとても重要であるため、いきなり2級や1級を受験することはお勧めできません。

カラーコーディネーター検定や色彩士検定に比べ、実技的な内容が少なく、色に関しての初学者にもおすすめの資格です。

もちろん、ベテランの方がステップアップのために受験することもあります。

資格に対する需要も高く、将来的に色に関する仕事に就きたいという方にもおすすめです。

この記事をきっかけに、色彩検定の受験を検討してみてはいかがでしょうか。

また、下記の記事にて、おすすめの通信講座を比較しておりますのでぜひご覧ください。